通才取胜 追求卓越

2009-06-30张海

张 海

世间的物象往往有这种情况,一个面的光线过于强烈,另一个面将会在对比之下显得黯淡。如同摄影,镜头聚焦处的景物明晰,其它周围则会虚化而模糊。对人的认识也是如此,大概因为刚田在篆刻创作方面获得的荣誉太多太多,以致人们在心目中把他定格在篆刻家的位置上,而较少论及他的书法创作和理论研究,尽管他不断参加各种创作评审或理论研讨。这不能不影响世人对刚田的整体认识。

孙其峰先生在刚田第二本篆刻作品集的序言中有一段极其中肯的话:“刚田固然是一位有多方面成就的治艺者,但在我的印象里,他首先还是一位篆刻家,其次才是印论家和书法家。由于他对印史、印论的精通,导致他治印水平的高超。同时也正因他治印实践的丰富和深入,又促使他在印论上取得新的成就,当然他的书法成就也在起着与印艺相互生发、相得益彰的作用。”这段话指出了刚田治印、作书及理论研究三者之间相互生发的辩证关系:实践深化了理论认识,理论认识反转指导实践;书法增益篆刻的笔墨情趣,篆刻增益书法的金石意味,三者形成相互支撑的鼎立三足,共同构成刚田的立体形象。

近十几年来,刚田有关研究书法篆刻的文章常常发表于专业报刊,以其朴实无华的文风及言之有物的内容为书界同仁所注目。刚田是一位创作实践者,他对书法理论的研究是立足于实践基础上的,所以他的研究不是空泛的而是充实的;刚田勤于读书,敏于思考,所以他的研究又不是肤浅的,而是深刻的。如他多年前的一篇论文《论篆刻创作观念的迁徙》,把篆刻艺术发展过程分为三个阶段,对三个阶段的创作方法、作品形式、创作理念、作者队伍进行分析与比较,从历史的角度揭示了篆刻创作观念的必然走向,显示出他治学的能力。后来他又发表了许多论文,研究日益广泛。在许多文章中,他对过去的“定论”和人们习惯的“公论”发出质疑,提出了新颖独到的观点。虽曾受到不同程度的非议,但随着时间的推移,这些观点渐渐被书界同道接受,更足以证明他研究的创见性。近年来,他的《石鱼斋论书信札》《石鱼斋印话》《宽斋读书笔记》等系列文章相继问世,一篇一题,一题一议。从表面上看,这些文章似乎既少考证,又少妙想,但实质却是创作思考的真知灼见,丝丝入扣,鞭辟入里,使读者大获收益。这样每年不紧不慢地发表十余万字,如今他的案头已积稿盈尺。

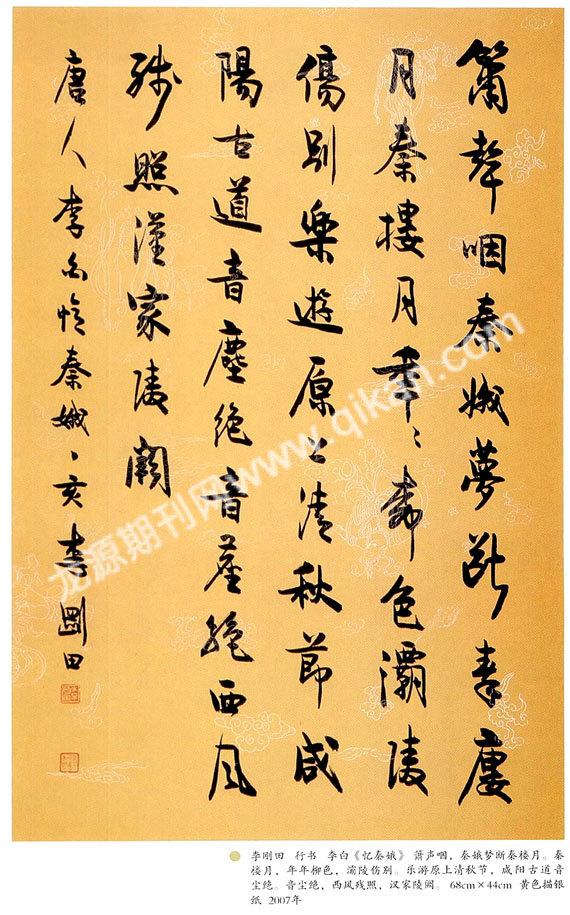

现在,刚田拿出了他书法集的作品,我浏览之后,那种吃惊、兴奋的心情,与孙其峰先生看到刚田第二本篆刻集的作品时有许多相似之处。这里展现的不仅是多姿多彩的艺术世界,也透露着深刻的理性思考,尤其当你先行读过刚田的书论文章和篆刻作品。学与思,知与行,理论在创作中的张扬,创作对理论的实证,以及他一以贯之的美学思想,均得到充分的表现。

总的看来,如果以书法艺术的文人意味、金石气息和美术趣味去观照刚田的书作,可以说其长处在于笔下行间所反映出的金石书卷之气,而相对少一些美术性的趣味。他追求的不是那种粗头乱服式的野趣之美,而是表现出“硕人颀颀”的落落大方之美。他对于艺术,不是如今所说的“玩书法”,而是如古人所说的“敬事”二字。他的作品追求外在的静感与内在的动势,似乎不激不厉,却是“造险”和“救险”的组合。雍容大度的仪表蕴含着睿智的谋略,有条不紊的旋律回荡着高度统一,反映出他极强的创造能力。

刚田的隶书独具风格,这在河南的大氛围中是很不容易的。因为隶书是河南书家的强项,几位在当今书坛具有影响的书家,无不擅长隶书且各备一体。刚田避开别人的路子,在张迁、鲜于璜、礼器、曹全诸碑中寻觅所需,于孔彪碑得力尤多。由于他对汉碑的研习广泛而又深入,汉碑的字法结构能谙熟于心,所以他的隶书结构直承汉人,笔端纯正而无后世夹杂,得汉人醇古气息。但在用笔上他没有止于汉碑斑驳的石面上,而是深究汉人简牍,借鉴清人墨迹,体味古人下笔的自然之态,跳出石刻而表现毛笔运行的丰富变化。他的隶书用笔稳健中见恣肆,最终形成看似平淡,寞则变化多端,看似稳实,实则宕逸飞动的风格。特别是近期的隶书,又平添出几分老辣与朴茂。

篆书本来就是刚田的强项,他通晓汉印文字,对于汉碑额及诸多古器物文字均有深入的研究。就他的小篆而言,用笔本多灵动随意,加之露锋落笔,更觉洒脱不拘。如果说赵之谦的魏碑笔法是构成其篆书特色的重要组成部分,刚田借鉴秦、战国简帛书的露锋落笔也是具有同等意义的创造,强化了恣情任性的意味。但他的线质沉稳且多方意,仍将动与静定位在一个适当的度上。字法上,他吸收了许多印章布字的技巧,善于运用排叠,重视疏密变化的对比之美,寓机巧于娴熟之中,与他的笔法和谐地构成属于他的风格。篆书创作中结构的装饰之美与表现的自然意味是一对难以协调的矛盾,在刚田所写的金文、小篆、简牍篆书之中,结构美而不妍,用笔朴而不肆,使之得到和谐统一。我们看他最近以战国楚简帛书为基础的一批篆书创作,他将楚篆奇诡多变的字形以丰富的,不乏草情隶意的笔触去自然表现,从而创造出一种奇古而又生动的篆书艺术,使人耳目一新。

比较而言,刚田于楷书用功最勤,虽屡经改体,均有其扬弃中的保存,实属多年积淀的产物。楷书创作之难,一方面在于要有大量的临池积累。只有“运用尽于精熟,规矩谙于胸襟”,才能“潇洒流落,翰逸神飞”,而如今能下此寂寞功夫者鲜矣;另一方面一成不变地去写颜、柳、欧、赵某一体,或株守于历代某一名碑帖,也失去了书法创作的本质意义。刚田的楷书能在“心不厌精,手不忘熟”之中贯通融会而独树一格,可谓难能可贵。他所临的《元略墓志》《元腾墓志》,名日临,实际是以古人为凭借的新创作。他以二王帖派用笔之法去写北魏墓志体的结构,得结构欹侧与笔触飞动结合之妙,“真以点画为形质,使转为情性”。刚田所书之楷可谓以碑的结构为形质,而以帖的使转见情性。其笔势开张,内敛外放,点画纤称有致,气韵刚柔相济,与他的篆、隶每有相通处,呈现出强烈的个性。

他的行草书取法颇广,总体风格却是他的楷书的行草化,虽然其中不乏对二王帖派一路的融合。他曾对宋人的行书下过许多功夫,如米南宫、黄庭坚、薛绍彭等,同时他对近代碑学兴起后的大家如何绍基、康有为、于右任、张大干、胡小石等的行书也曾深入研究,从前辈的用笔特点及结字造型之势态中得到创作的启示。细看他的行书,可以体味到其中既有广泛的包容,又能斐然自立,在结构上北碑之侧与隶法之平能无间融合。用笔不避侧险,以求骨力峻拔之势,很有自家特色。

观其书,再联系其篆刻与书论,可发现其中有一种语焉不清却一以贯之的轴线。刚田的书、印之作并无意于求个性,在当前创作重表现、重形式的激流之中,他并不刻意追求形式上的新奇眩目,也无意一味求笔墨宣泄以动人心魄。独立看去,他的作品并无大的新奇之处,但当我们把刚田的作品置于这个时代的大背景之中去考察,在与当代书家的比较之中,他的创作个性一下子就凸现了出来。其“无奇之处”正是他异于时人之“奇”,他不去悖离传统另起炉灶,而是努力在传统之中找到弘扬自我的基础。如他的作品中选入了为数不少的临书之作,实际其中有着顽强的自我表现。其临书之作是站在自我的角度,站在时代的立场上对古人重新解读和重新塑造。

刚田能在三个领域都取得实实在在的成就,而且都站在该领域的前沿,诚属不易,称他通才也绝不夸张。在我看来,凡属通才,似乎都具备这样一种品质:善于综合度量自身的各项素质,各种条件,并能从整体的高度加以把握,由“博”而“专”,为“专”而“博”。在广阔的基础上构筑自己成就的金字塔,使之高耸入云。很显然,处于金字塔之颠的,永远只可能是一块“石头”,其它必须处在铺垫的位置。对于通才来说,必须有其追求的终极目标,才可能使“博”服务于“专”,而不是在求“博”上虚掷精力,然而这恰恰是许多博求者终究未成为通才的原因。刚田的成功,即在于他能较早地选定目标,他在辗转求索之中,终于确定书法为其事业之所在。而当他在书法上举步维艰时,又把重心偏向篆刻一边,明智地选定篆刻为突破口。为了取得篆刻的突破,他精研书法与理论,终于以三者相互生发赢得社会认可,一举成为当代最优秀的中年篆刻家之一。与此同时,他在书法和理论研究也都取得了相应的位置。

刚田正值盛年,正在不断探求,不断自我完善的过程之中。在当代艺术发展相互竞争的环境之中,摆在刚田面前出现的突出问题,是思考与解决“博”与“专”的矛盾。进一步使自己的主导面突出,是他面临的课题。凝视着刚田的成就,回顾他走过的历程,使我愈加相信卓越者必待逆境的熔铸。卓越者之所以卓越,关键是他自身的素质。处逆境而不馁,临羞辱而不惊,选定目标,抱定信念,孜孜不倦地追求,必将在日有所得中渐入佳境。