天崩地裂际 潜心笔墨僧

2009-06-29张蔚星

张蔚星

南博珍藏书画的收购经历和藏品特色

南京博物院的前身中央博物院原是有一些书画收藏的,但在新中国成立前夕被国民政府全部带到台湾去了,现存于台湾故宫博物院。所以,今天南京博物院四万多件书画藏品,是新中国成立之后陆续收集起来的。其中,对南博书画收藏起到关键作用的是曾昭燠院长。她深知一个博物馆藏品的数量和质量是其立足根本。在她主政期间,对历代书画征集工作可以说是不遗余力的。她是考古专家,对传世书画鉴定并不是其强项。为了加强南博书画征集力度,她把社会上一些有真才实学的专家聘请过来,形成了南京博物院书画碑版鉴定的三驾马车:徐云秋、王敦化、许辛农。这三位先生皆长于诗文书画,有着丰富的收藏鉴定方面实践经验。对江、浙、沪一带收藏家的情况很熟悉,他们在此后工作中对南博书画入藏都有所贡献。

历代书画的真伪问题是很复杂的,以《石渠宝笈》而言,其中所收的书画有疑问者颇多。为了让南博入藏的书画,在质量上得到进一步的保证,曾院长还请了当时中国最顶级书画鉴定家张珩、徐森玉、谢稚柳等为征集的书画进行把关。这些大家今天看来,也是超一流的,用句旧话来说是“无出其右者”。特别是张珩先生,他是当时国家文物局文物处处长,国内公认的书画鉴定第一人,看书画向来是以“紧”而著称于世的。正是有了这些大家的通力合作,只用了短短的十多年时间,南京博物院所藏书画的数量和质量就位居于全国第三位。这个评价是张珩先生在看了全国博物馆的书画藏品后定下来的,前二位是故宫博物院和上海博物馆。四十多年过去了,中国博物馆书画收藏的整体格局还是如此。在“文革”结束后南博也有一些重要的书画入藏,但基础是“文革”前奠定下来的。

南京博物院所藏书画特点是“蛇头虎尾”,也就是说唐、宋、元弱而明、清强。造成这种情况的原因是由于传世晋、唐、宋、元时期绘画,在清代大都为皇室收藏,民间存世不多。到民国年间及解放初期,除了由清官流出来的东北货和由故宫博物院的藏品之外,外间能见到的宋、元时期的名家书画已经稀如星风了。在这种情况下,南京博物院还是入藏了在《石渠宝笈》中著录过的南宋阎次平《四季牧牛》图及其他二十余件宋元名迹。但南博征集书画的重点是在对明、清二代。因为明、清二代中国绘画中心是在江苏,所谓的明四家文、沈、唐、仇就是苏州的四位画家,而清初的四王吴恽和扬州八怪、金陵八家等无一不是在这块土地上活动的。在民间的收藏家手上有着丰富的“矿脉”。老一代的南博人充分发挥了江苏自身的优势,征集到很多散落在民间的明四家、四王吴恽、扬州八怪、金陵八家、清四僧书画作品。这里给大家介绍一些南京博物院所藏清初四僧绘画、书法作品。

八大山人《山水通景屏》及其他

八大山人(1626-1705),字雪个,江西南昌人。明代宁献王朱权的后裔。二十三岁“剃发为僧”,释名传綮,号刃庵。三十一岁时“竖拂称宗师,从学者常百余人”。康熙十七年(1678)夏秋之交,病癫。至康熙十九年(1680)还俗。此后住江西南昌,以诗文书画为事,直至去世。

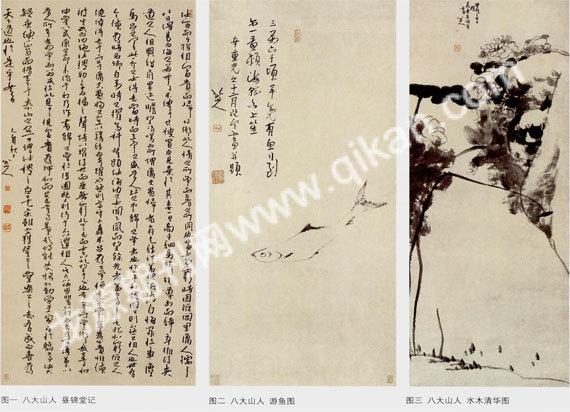

他的书法早年学章草、欧阳询、黄庭坚等,中年时期主要学董其昌,对先秦石鼓文和隶书也有一定的造诣。晚年的书法用笔裹锋入纸,起止不见出锋芒,如棉裹铁内力无穷。没有一丝火气,如老僧入定平淡天成。在中国历代僧人的书法中尤为突出。从他篆书的风格来推测,我认为他晚年书画中所用印章应该是他的自刻,具有简练静穆的特点。南京博物院所藏的八大山人书《昼锦堂记》(图一),是他晚期书法的代表作,对上述这些特点有很充分的体现。

八大山人的绘画历程是很漫长的。他不像大部分画家,其艺术历程是由工笔画过度到小写意再到大写意的,而是穷其毕生的大部分精力于斯道。到中年后他的书法学董其昌,受董的影响开始画山水,直到他晚年的山水依旧带有浓重的董味。从清代中后期,南昌地区开始有人做八大山人书画的赝品,到了民国年间,则出现了张大千这样仿八大画的顶级高手。

南京博物院所藏的八大山人画作是以他晚年作品为多,其中《游鱼图》(图二)是很有代表性的。画中没有任何背景,只有一条用墨笔双钩的鱼飘荡在其中。和常见的八大山人画鱼多用水墨点染不同,他用了工笔画中的双钩法来画之,从鱼身到尾巴一气而成,没有多余的一点废笔和赘墨,真可以说是惜墨如金了。他对水的运用可以说是惜水如金了,只在鱼尾部用了类似于山水中的皴法略作皴染,枯中见润不法常规。八大的画多有长题者,这件作品也不例外,画中有自作诗一首,其意在可解不可解之间。其书法用笔偏于硬翘,和画面的整体风格是相一致的。

清代人善于画荷花者,当推八大山人为第一,南博所藏的《水木清华》(图三)是八大山人荷花代表作。这件作品的总体风格是圆浑宽厚的。荷叶用大块水墨铺陈而就笔法遒劲,不是描出来、制造出来的,而是用笔写出来的,和他的书法是息息相通的。画中的荷梗一笔而下,变化多端。中国古代画论有计白当黑和无画处皆成妙境之说,这件作品足可当之。

八大山人的《山水通景屏》六幅(图四)是他山水画中巨制。原为我国近代第一大书画收藏家庞莱臣旧藏,后由其孙子庞增和捐献给南博。多次出版,已经成为美术史上赫赫有名之作了。庞老先生藏画重视清代的四王吴恽,对四僧有点不待见。此画能够入“虚斋”的秘藏,完全是因其艺术水平之高也。

从画上的题款来看,是山人所谓的“哭之”时代的作品。通屏这种形式既要一气呵成的,又要单独观之又各自成篇,如同一首高低起伏、错落有致的交响乐。对画家而言,画通屏形式作品比单幅作品在技巧难度上要高得多。而八大山人却在难处夺天工,从容自在地画出了一张名作。我认为他山水画中最让人心醉的是其皴法之美。清初山水画号称有六大家,也就是我们所熟悉的四王吴恽。他们山水画皴法虽有着各自不同的特点,但皆用含水量非常少的干笔在纸或绢上皴擦而出,其弊病是一味的苦素,缺乏生机。黄宾虹对“四王”意见最大的地方也在于此。而八大山人的山水多用饱含水分的湿笔为之,线条的变化非常丰富。在内敛中蕴含着奇崛生俏之美,看似平淡而又内涵无尽。皴法是山水画中最重要的技巧之一,历史上许多山水画大家根据自然的地型地貌,创造出自己独特的皴法,成为后人学习模仿的对象。如倪云林的折带皴、傅抱石的抱石皴等。八大山人山水的皴法也是自成一派的。他将花鸟画中的湿点法运用到山水画中,在钩线之后施以大块的水墨,笔触分明,起止有度。待其干后,再用自米芾的米点山水中变化而来的横点,叠加在上面。用这种皴法表现出来的山水,既线质清楚又凄迷朦胧,似水中之月、镜中之花。

从构图上看,他的山水多破空而

出,呈三角形浮动于水面之上,如冰山般的静中寓动。他笔下的山水不是自然山水的再现,而是对自然高度概括之后形成的符号化的树、石、屋宇。这些构件是八大化的,观者一看就知道是他的作品而不是别人的。

《山水通景屏》六件作品自左向右,第1件为平桥荒树,重点是在画面的下部,丛树和石桥交织着,和上部大块的空白产生了强烈的反差,为整组作品奠定了虚灵自在的基调。第2件则顺势而起,如音乐之陡然而上,画中近、中、远三景皆备,山峦毕现。第3件势态逐渐开阔起来,出现了画中的气眼:屋宇。八大山人画屋笔简而意丰,有一种人间的温情。两道细流自屋后的山间而下。这里虽然没有人,但是人的情感却从屋宇中体现了出来,因为屋是大自然中人力所造的。然而这组画中的屋宇,又仿佛是从大自然中生长出来的,体现了中国传统思想中的天人合一、物我俱忘的理念。中国的山水画中经常不画人,常画空无一人的屋宇的原因正在于此。第4件画中的主景是两棵树,特别是右边的松树出于云端。山水画中树是画之骨头,八大山人画树,出笔硬翘,落墨不多,精神凸现,这件作品中的树就很好地体现出这点来。第5件则如音乐中的过度间奏,长松只可见其两枝,大小相间的石头和平坡在变化之中,体现着统一。与前面的几件作品不同的是,画家有意在这里用围棋中关子的方法将画面的气收起来,为最后的结束做准备。第6件作品完全进入了浑芒的境界,近处是一角山石,远处则有几间若有若无的小屋。真是如亡人临终之眼,悲欣交集,回肠荡气。四字单款落于远峰一抹之间。此画用浅绛法为之,纯净而高华。相传,这种画法是元代黄公望所创。

南博所藏的八大山人金笺山水扇面(图五)则反映了他山水画的另外一种风格,密而不板,水气淋漓。

弘仁《天都峰图》及其他

弘仁(1610-1664),安徽歙县人,字无智,号渐江。俗姓江,名韬,字六奇,又名舫,字鸥盟。明末诸生。明代灭亡之后他离开家乡歙县来到武夷山,拜建阳古航禅师为僧。顺治十三年(1656)由闽返歙,住西干五明寺。他回到家乡之后每年必游黄山,以“江南真山水为稿本”,曾作黄山真景50幅,笔墨苍劲整洁。富有秀逸之气,给人以清新之感。他在山水外,还兼写梅花和双钩竹。是“新安画派”的奠基人。与查士标、孙逸、汪之瑞并称“新安四大家”(亦有称“海阳四家”)。行学倪云林,得其神韵,亦工诗,后人辑成《画偈集》。

弘仁的书法和绘画上皆得力于元代倪云林。从历史上看,终身学习一家风格的画家是难成为大器的,所谓死于辕下。而弘仁却只学一家而能列“四僧”,这几乎是违背常例的。事实上弘仁学画在取法上不仅是倪云林这一家,清末诗人陈曾寿在为弘仁所作的《山水图》(现存于故宫博物院)的题跋中说:“学倪云林而自有变化,意境幽绝,用笔沉着,兼有白石翁之长”,正是这样。弘仁的画中确实有明代吴门四家之首沈周的用笔特点,如若不信请看南京博物院所藏的弘仁巨幅山水《天都峰图》(图六)。倪云林画作,多是三四方尺的小幅窄条,用含水很少的枯笔皴擦是能够胜任的。而这件作品却是十几方尺的大通屏,如果还是机械地运用倪云林式的枯笔钩出山石的轮廓,会变得凄漓迷糊,不忍卒读。弘仁在《天都峰图》大块山石和松树主杆的笔法上,中侧锋互用一气而下,笔中水分足,在行笔过程中因为速度的变化,产生了枯湿互见不可端倪的效果。是对沈周晚年阔笔山水画用笔方面的发展和融合。

倪云林山水画的构图多是一河二岸简单样式,没有过于复杂繁密的。而去过黄山的人都知道黄山是何等雄奇壮观,照搬倪云林的标准构图样式来画黄山不是郢书燕说吗?弘仁这件作品的构图没有照抄倪云林,而是从他长期在黄山生活观察中提炼而来。他用瘦硬错落的线条,重重复复地画出黄山三大主峰之一的天都峰的雄奇、壮阔。特别是山峦之间、峭壁之上或倒长或横生的松树,姿态横生富有张力,加之山间的瀑布飞流曲折蜿蜒,使得画面静中寓动。当然,弘仁是将自然风景通过归纳、变化、升化形成了弘仁式的山水。

值得一提的是,这件巨制是刘海粟先生的旧藏,他在这件作品上钤了数方印章。还写了签条,在南京博物院重新装裱时,被挖补在画心的边上。刘海粟所藏书画整体质量不高,其中有不少藏品,特别是宋、元时期的书画赝鼎较多。但我们不能因此就对他所有的藏品轻易怀疑,如这件作品就是非常难得的弘仁佳作。

弘仁的小品也是很精彩的,如南博所藏的《柳岸春居》扇面(图七),纯用水墨构图简约,在惨淡枯硬中有一种超然于物外的清气。有论者说僧人画往往有“蔬笋气”,别的僧人画作中是否有之,我们无法确知,但弘仁的画是真有这种气象的,不信请看此图。

髡残《苍翠凌天》《山斋禅寂》

髡残(1612-1692),湖南武陵(今常德)人。在俗时姓刘字介丘。出家后号石溪,又号白秃,一号壤,自称残道人,晚署石道人。与程正揆并称“二溪”。髡残自幼就爱好绘画,年轻弃举子业,20岁削发为僧,云游名山。30余岁时明朝灭亡,他参加了南明何腾蛟的反清队伍,抗清失败后避难常德桃花源。他在修禅之余喜游名山大川,晚年到南京定居于牛首山幽栖寺。曾自谓平生有“三惭愧”:“尝惭愧这只脚,不曾阅历天下多山;又尝惭此两眼钝置,不能读万卷书;又惭两耳未尝记受智者教悔”。

石溪是一位很严谨的画家,作品存世量很少。这和他深于禅理闭关自悟,不暇于笔墨是一定关系的。看他的画如同见其人,如果说八大的画是怪诞而可亲的话,那他的画就是苦涩而孤傲的,很难让人有亲近之感。他的画是为自己而画的,至于观看者欣赏不欣赏和他无关系。

南京博物院所藏的石溪山水中,以《苍翠凌天》最为知名,凡是提到石溪画者是必说这件作品的。这件作品其实并不是很大,只有三方尺多,但是给人的感觉似乎是巨丈大幅。可见画之气势不在画面的大小而在笔墨本身。画中构图繁复,层山叠起,树木丛生,加之山路的曲折而上,茅屋、高士、飞泉点缀其间,让观者有种压抑的、肃穆的感觉。历来评论家都说他的画是学元代王蒙的,从构图上看是像的,但是在笔法形态上却大不相同。王蒙多用牛毛皴,而石溪则在皴法上用己法多。以这件作品来说,他主要用枯笔干钩,其线条如锥画沙一波三折。皴擦不多,而是多用焦墨点来提神,他不是用色彩来烘染画面,而是用色彩来作画。虽然,画面的构图已经很繁密了,他却有意用长题补画面左上角的空。

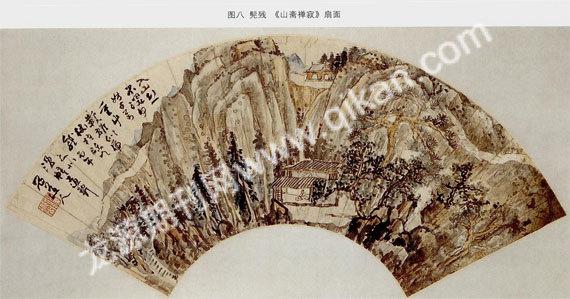

《山斋禅寂》(图八)是石溪一件山水扇面佳作。画中有他的题诗一首:“入山恐不深,何妨千万重,草蹊雄似虎,杖柱活如龙”。诗意是

很明确的,外面的世界多扰还是回到山林中来吧。这件小品以圆石平坡为主,笔法还是生涩的,因在纸扇上所画多了一份水气。远处高坡上的小庙如画龙点睛,很是传神乃画面之眼也。这件作品没有表现高山大川,只是平凡的山林树木。在明末清初这样的乱世是无处找这样的好去处的。这不是自然的风景,而是画家胸中的山水,既是真实的又是虚幻的。

石涛《淮扬洁秋图》及其他

石涛(1641-约1718),俗姓朱,名若极,广西桂林人。明藩靖江王朱守谦后裔,朱亨嘉子。1645年后削发为僧,法名原济,一作元济。小字阿长,字石涛,号大涤子、小乘客、清湘陈人、瞎尊者、零丁老人、苦瓜和尚等。擅花卉、蔬果、兰竹,兼工人物,尤善山水。其画力主“搜尽奇峰打草稿”,一反当时仿古之风,构图新奇,笔墨雄健纵姿,淋漓酣畅,于气势豪放中寓静穆之气,面目独具。书法工分隶,并擅诗文。王原祁评曰:“海内丹青家不能尽识,而大江以南,当推石涛为第一。”

石涛是四僧中画路最宽的画家,凡山水、人物、花鸟无其不能。他虽然是僧人,却是在尘世中靠卖画来维持生计的。故其传世作品远比石溪和弘仁为多。石涛的画风可以分为这样几个阶段:一是早年在宣州期间,二是在南京长干寺的一枝阁,三则是在扬州所建的大涤草堂。石涛是清代最伟大的山水画家,在他死后,清代的山水画虽然有多种风格和流派出现,但是在艺术的高度和深度上没有一人是可及的。到了清末民国初年,学习石涛、研究石涛、收藏石涛都出现了高潮。甚至还出现了像张大干这样造石涛假画的顶尖一流高手。

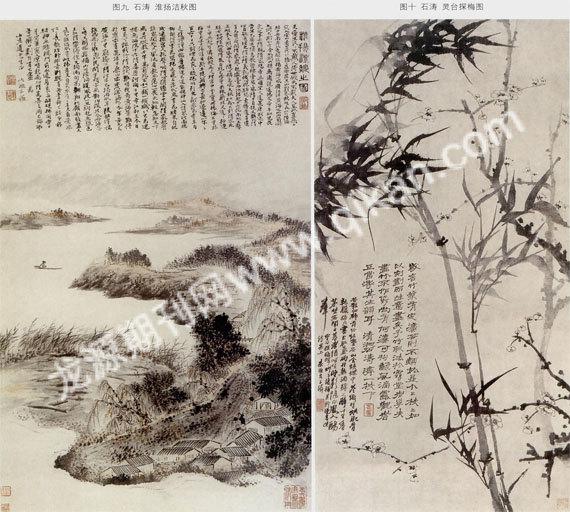

南京博物院所藏的石涛作品有《狂壑晴岚》《清凉台》《淮扬洁秋图》等。其中《淮扬洁秋图》(图九)曾被傅抱石先生称为天下第一石涛画。这张画是石涛非常独特的一件作品,他没有描绘什么大山雄谷,只画了扬州城郭边上很普通的景物:短墙、芦苇花丛、平缓无奇的远滩,一叶孤舟飘荡其中。景物是那样的普通,但画家的笔墨却是雄奇多变的。他用焦枯的墨点将近景中的墙体、树丛、房屋连成为一气。看石涛的画,我们总能够在水墨郁郁苍苍中有种说不出来的凄凉。这件作品也是诗、书、画、印四美兼备的佳作,在画的上方石涛用他独特的篆书作引,以长篇小楷写下了他的自作诗,细细读来有短歌低吟其韵悠悠的感觉。

有论者说石涛是扬州八怪的领袖,这自然有些勉强。但是说石涛对八怪中的郑板桥、李鱓产生了很大的影响,我想是没有人怀疑的。在清代中期,他的花卉较他的山水在扬州后辈中发生了很大的影响。

南京博物院所藏的石涛花卉作品中,有两件是最著名的。一是《墨兰图》,画面别无他物,只有一上一下二只幽兰,自宋元之后历代文人画家莫不喜写兰,古人云半生画兰一世画竹,意思是兰竹看似简单,其实是最吃功夫的。《灵台探梅》(图十)是中国美术史上的名作,也是石涛写意花卉的绝品。这件作品分前后二物,前是墨竹后是白梅。用竹梅相搭配并不是稀见的题材,所奇者是石涛的笔墨情调。他画墨竹好野战初看没有规律,而是在不经意中见功夫。中国传统绘画中的前景和后景是通过笔墨的浓淡来表现的,这件作品也是这样。后景的梅花出枝翘拔,花瓣的圈点更是精妙绝伦,表现出梅花在严寒中的阵阵香气。在清代画家中他的四君子画是开宗立派的,对扬州八怪的影响是直接的。如果没有他开创之功,我们很难想象八怪中板桥的竹兰、李方膺的梅、李鱓的松会有如此成就。和山水相比,以简笔小构图为主的写意花鸟画,书法和印章所起到的作用更大些。不但是构图的主要组成部分,还可以调整、深化画面。以这件作品而言,石涛在画面的左下部用隶书和行书二种字体写了长跋,其书法本身也是精美的佳作,而且他用印也是很妙的。后来吴昌硕、潘天寿等写意画宗师们,都是善于用多种书体题写在画面上,以此来丰富画面的。这件名作是南京籍革命家魏今非同志捐献给家乡的。