南京再度大修中山陵

2009-06-27陆芳妮

陆芳妮

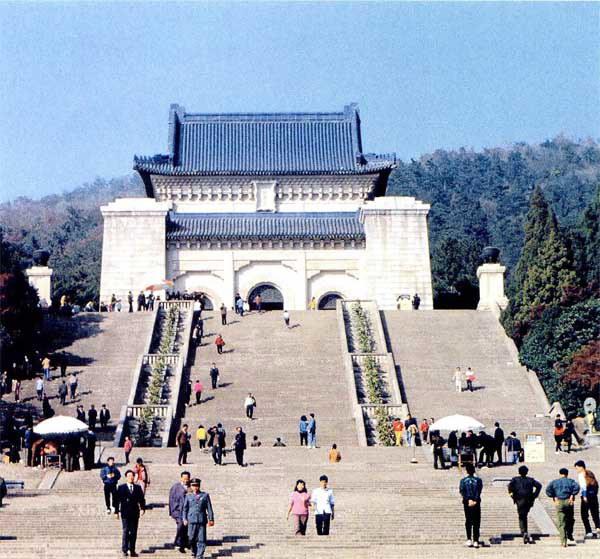

“在浩荡的大江之滨,在秀丽的江南水乡之间,坐落着我国著名的古都之一——南京。其中位于东郊钟山南麓的中山陵园,是中国人民伟大的革命先驱一孙中山先生的陵墓所在。”

这是曾入选大陆小学语文课本《巍巍中山陵》一文的开头文字。文章作者是著名古建筑史专家、东南大学教授刘叙杰。刘父刘敦桢是与中山陵的设计者吕彦直先生齐名的民国建筑大师。

听说中山陵大修,年近80的刘叙杰兴奋地表示:”大陆A对中山陵园十分关注,以前就进行过维修。”而中山陵园管理局更表示,这次维修与以往相比,“意义不一样”。

孙中山为两岸共同的精神领袖。

2009年是中山陵建陵80周年,也是孙中山先生奉安80周年。6月1日,中国国民党将首次有机会在1949年后于南京中山陵举行孙中山先生奉安周年纪念大典,纪念“国父”。此次大修,便是大陆方面特为迎接此次大典进行的。

修修补补80年

民国15年(1926年)1月15日,南京中山陵正式破土动工。至民国侣年(1929年)春,陵墓第一期工程始克告竣。初定建筑费以30万元为限,到第三期工程完工时,实际花耗时币400万元。

不过,耗资巨大的中山陵,却由于部分建筑用料低劣,曾多次修补。1928年10月,当时的媒体即以《孙陵建筑求坚实》为题,曝光了中山陵建设中出现的问题:“中山陵墓,仅祭堂建筑已费去百万尚嫌仄小,所有碑碣皆人造石,硬度不坚,易于剥蚀。”时民国政府主席林森、立法院长胡汉民及孙中山之子孙科作施工检查时,发现祭堂墙面问题,均表示过不满。

为了准备此次大修,中山陵园管理局文物处早于去年已作周密的测绘、排查,维修方案报呈北京、南京等相关部门。文物处对中山陵主体建筑进行全面普查时,即发现不少地方出现问题,如陵堂渗水、琉璃瓦损毁、褪色等。

中山陵建筑屋顶所用琉璃瓦是少见的宝蓝色。一般建筑上多用黄或绿色琉璃瓦,中山陵选用的宝蓝色,其象征意义与中国国民党“青天白日”党旗是一致的。经过长时间风吹日晒,宝蓝色如今已经褪成白色。加上温差的影响和风雨雷电破坏,不少琉璃瓦龟裂损坏。其中,中山陵“天下为公”陵门屋面的琉璃瓦损坏最为严重。

蓝色琉璃瓦,是中山陵最具特色的建筑风格之一,其象征意义与“青天白日”旗一致。

此外,由于早年间陵墓用料并非都是上品,祭堂屋面出现了裂缝,四个耳房的墙壁被渗透的雨水浸泡后大面积起皮脱落,这些问题都与所用材料低劣有直接关系。

2009年3月17日,南京市文物局批准了中山陵的维修报告,在意见中要求,施工时“不得改变原有风貌”。

因此,是次维修,严格按照“修旧如旧”的原则,祭堂的劣质灰层被全部铲除,改用水泥沙浆,涂料颜色采用计算机调配,确保与原色无异。

最初中山陵碑亭和牌坊所用的琉璃瓦,由当时的广东裕华公司烧制,质量上乘。烧成后分三批由广州运往南京。为了节省工程费用,时民国政府财政部分令沿途各关,遇到陵工所用琉璃瓦报运,即予免税放行。

而此次,据文物处处长王前华称,宝蓝色琉璃瓦目前在大陆只有中山陵等少数民国建筑仍在使甩因此此次的维修用瓦都是提前一年从江苏宜兴一家陶瓷厂订做的。

1980年代,陵顶琉璃瓦被雷电击碎后,替换上的琉璃瓦很快又损坏了,此事曾遭致中国近现代建筑设计开拓者之一杨廷宝的不满:“国民党可以建好中山陵,你们却修不好中山陵。”

现在的情况不同了。著名古建筑专家、东南大学教授潘谷西告诉《凤凰周刊》记者,原先的琉璃瓦是采用中国传统烧制工艺,分两次烧成,做工精良,色泽鲜艳。而这次所用的瓦系采用“创新工艺”一次烧成,色泽较暗,但彩饰与坯体结合紧密。

是次中山陵大修在5月初已全面结束,共花费300万元人民币。

中山陵之初成

中山陵系中西合璧式大型建筑,有中国近代建筑史上“第一陵”之美称。

当年,此陵设计图案由悬奖征求而来。目前采用的中山陵设计方案,当时在征集中获得一等奖,设计者是著名建筑师吕彦直。但未等陵墓落成,吕积劳成疾,年仅31岁即于1929年3月18日病逝。当局遂在祭堂西南角奠基室内,为吕建了“积劳病故纪念碑”,供游人凭吊。

建筑剔除古代帝陵的神道石刻,保留了“牌坊”、“陵门”、“碑亭”、“祭堂”、“墓室”。一改以往帝王陵寝全封闭的神秘规制,呈“民主开放型”,墓室在祭(陵)堂之后,人们可入墓室瞻仰。

吕最初想参照法国拿破伦墓的风格来设计中山陵,后来觉得不妥而放弃初衷,最后将陵墓全体形状确定为现在的钟形。时人称,这是警钟,寓意“唤起民众”。但《凤凰周刊》记者查阅了1920年代吕中标后对媒体的谈话发现,对此一联想吕称:“此不过相度偶然相合,初意必非必求如此也。”

吕的设计独具匠心。由博爱牌坊至祭堂,共有392级台阶。从下向上仰视,只见台阶,不见平台;从上向下俯视,只见平台,不见台阶。在第六层平台,左右两侧陈列着一对巨大的仿古铜鼎,上面刻着”奉安大典”四个篆字,系当时上海特别市政府捐献。

在历史上,中山陵遭到过的最严重一次损毁,发生在1937年12月,日军进犯“国都”南京时当时,中山陵所在的紫金山是民国政府防空备战和军事重地,也是南京东郊抗击日军的壁垒日军占领南京后,曾用大炮轰击中山陵。第六层平台西侧铜鼎内壁上有两个孔,一大一小,便是日军用钢弹击穿的。

抗战胜利后,1946年总理陵园管理委员会随“国府”还都时,曾在铜鼎处挂一块长方形铜牌,上刻“日本侵略者,破坏孙中山先生文物的罪行”字样。后此牌被拿掉,但弹孔一直未作修补,游人今天还可以看到。不过,知其缘由的人可能不多了。

因为经历1937年“中日”、1949年“国共”两大战争,一度流传过蒋介石两次将孙中山遗体移出中山陵加以保护的说法,一次迁往重庆,一次转葬台湾。中山陵园管理局相关专家称,此说系以讹传讹,经勘察,孙中山遗体奉安入陵后未曾移动过。

1946年,蒋介石率国民政府高官在中山陵举行“还都典礼”。

大陆四次大修中山陵

1987年11月,台湾允许赴大陆采访的第一位记者、《台湾时报》副总编张自强返台后,曾发表过《雄伟紫金山几度夕阳红》的采访报道,记述了游中山陵的见闻和感想:“台湾称孙中山先生为‘国父,大陆却称为‘民主革命先行者,中国共产党对国父的尊敬、仰慕和怀念,和我们几乎一样。”

事实上,大陆对孙中山一直尊崇之至,甚至可以说孙中山是两岸中国人共同的“精神领袖”据中山陵园管理处提供的材料,1949年4月,解放军渡江作战时时第三野战军司令员陈毅给先头部队写下了“保护中山陵”的手令当月24日清晨,解放军第二野战军第35军105师进驻中山陵,接管了中山陵。

之后,毛泽东以中共中央军委的名义,致电粟裕、张震,特别提到:“请刘伯承、张际春,李达注意保护南京的孙中山陵墓,对守陵人给予照顾。”同年5月11日,南京市军管会发出布告为严密保护孙中山先生陵园起见,无论军民人等,前来游览,不得损伤一草一木违者严惩不贷。

但在上世纪六七十年代大陆“文革”时期,中山陵曾遭红卫兵破坏,至今痕迹尚存。

建国60年来,中山陵其实一直在不断维护中。中山陵园管理局综合处处长廖锦汉称,1949年以后,大陆方面进行过四次较大规模的维修,此次维修是第四次。

大陆最早一次对中山陵“大修”,在1966年孙中山先生诞辰100周年之际。当时,由国家财政拨款100万元人民币,作为维修经费。但在这期间,由于“文革”爆发,中山陵不只未能如愿被维修,众多文物古迹反而遭到了破坏。陵堂顶部中国国民党党徽、国旗图案全部被抹掉,碑亭石碑顶端正反两面各有一枚中国国民党党徽,也被红卫兵磨去。陵堂北面的护壁上原来也有石刻,左面刻有蒋介石和胡汉民所写的《总理校训》和《总理遗嘱》,右面刻有谭延闿书写的《总理告诫党员演说词》。现在,除了陵堂壁上的《建国大纲》完好无恙外,其余几幅石刻,都在“文革”期间被磨去。

1978年,大陆开始改革开放,海峡两岸解除“敌对状态”。对中山陵这一海峡两岸都十分关注的建筑,大陆方面开始重新修葺,这就是1949年后的第二次大修——“1978年修陵”。

当年7月,国家文物局拨款60万元,批准了中山陵博爱牌坊、墓道、排水系统、碑亭、屋面、祭堂、墓室7项维修工程。当时,依据在南京市城建档案馆查到的中山陵全套档案资料,维修方对相关被损文物进行了准确恢复。影响两岸关系的“政治标语”被去掉,而被抹去的祭堂顶部国民党党徽、国旗图案被恢复,当时,有游人看到国民党党徽颇为吃惊,戏言“国民党又回来了”。

此后,大陆方面不断对中山陵主体建筑和纪念性建筑进行维修,持续时间最长的是1986年修陵。

1986年时值孙中山先生诞辰120周年,北京拨出维修专款,至次年8月方全部竣工。这期间,对收藏孙中山经典著作、奉安史料的“藏经楼”也进行了三期修复。

而在四次大修中,“2009年修陵”意义最大——这是中共为配合中国国民党操办孙中山奉安80周年纪念大典而特别进行的修缮。2009年6月1日,中国国民党主席吴伯雄将率团由台湾飞抵金陵,主持国民党自1949年后在大陆首次操办的奉安。善己念大典”。

80年前奉安大典是由国民党主持操办的,经历多年风雨沧桑,虽然物是人非,80年后还由国民党来主持,且仍在中山陵,一手创建国民党的孙中山若地下有灵,当感欣慰。

国共皆谒中山陵

1949年前,每年3月12日孙中山逝世纪念日、6月旧孙中山遗体奉安纪念日、11月12日孙中山诞辰纪念日,国民党政府都会在中山陵举行纪念活动。每逢重大节日,国民党党政军要员都会到中山陵谒陵。

最隆重的一次典礼在1946年,当年5月5日,国民政府在中山陵举行“还都典礼”。是日早晨,国民政府的高级官员齐集中山陵,文官着中山装或长袍马褂,武官一律戎装,佩戴勋章。典礼开始后,呜礼炮,奏国歌,献花,张道藩宣读蒋介石的“谒陵告文”,蒋介石亲自宣读了“国民政府还都令”。此时,蒋氏绝未料到3年后他即弃都而走。

1956年11月12日,为纪念孙中山先生诞辰90周年,中共举办了1949年后规模最大的一次谒陵仪式。当时北京派出了由朱德、李济深分任正、副团长的“中央谒陵代表团”,苏联、蒙古等8个国家也派出了谒陵国际代表。

毛泽东虽然没有参加当年的谒陵活动,却专门为此撰写了《纪念孙中山先生》(收录于《毛泽东选集》第五卷),首句即是“纪念伟大的革命先行者孙中山先生”。“伟大的革命先行者”就此成为中共对孙中山的最高评价和历史定位。

不过,毛泽东本人其实早在1953年2月已拜谒过中山陵。当月23日上午毛在陈毅、谭震林等官员的陪同下来到中山陵,在孙中山坐像前献上花圈,挽带由毛亲笔书写,上款为“孙中山先生灵右”,下款为“毛泽东敬挽”。

关于是次谒陵,还传出了一段毛“拒走小道”的秘闻。鉴于当时国际国内形势,公安部为毛拟定了一条秘密谒陵路线,从旁边开辟一条小路进入陵门。毛听说后,笑说:“堂堂的中华人民共和国主席祭奠革命先辈,走小道成何体统嘛,我就要走大道!”

拜谒中山陵,国共两党在历史上曾有过多次“不约而同”。1946年7月7R是抗战胜利后的第一个“七七”事变纪念日。次日,在南京参加“和谈”的中共领导人周恩来来到紫金山谒陵,随后蒋介石不约而同也来了。

据大陆官方人士透露,6月1日的奉安纪念大典是去年由台湾方面先提出来的。最终大典虽然由中国国民党操办,但应该也是大陆的意愿,“对中山陵进行大修就是这种意愿的体现,应该是又一次‘不约而同吧!”

编辑 涂艳 美编 黄静