精品耶?赝品耶?

2009-06-11高鸿

高 鸿

2009年3月6日至3月24日由徐悲鸿纪念馆、保利艺术博物馆主办,北京保利国际拍卖有限公司协办的《春之歌》世纪悲鸿作品收藏大展,按主办方称“此次展览对于流散在民间的重要徐悲鸿作品是一个资源整合,展览作品多为海内外重要藏家多年的珍贵藏品,数件属首次在国内公开展出,汇集如此精炼、高品质作品的专题展览,实为难得。多角度为收藏家提供一个展示交流、深化研究徐悲鸿艺术创作的高端平台。”

应该说,此次展览盛况空前。不过,本次展览所展出的赝品数量之多、仿技之拙劣,恐怕也是空前的。本文本着与主办方“怀着维护艺术品市场健康发展的责任心,为大众的收藏方向提供导航,与收藏家共同深化专题研究,推进中国传统艺术品收藏的稳健发展。”一样的初衷,拟就本次展览中的部分展品(分“牛、狮、虎部分”“马、猫部分”“家禽部分”“飞禽部分”“花卉、白描、书法部分”等)进行一次“深化研究”,不妥之处,尚乞专家学者不吝赐教。

牛、狮、虎部分

《春之歌》

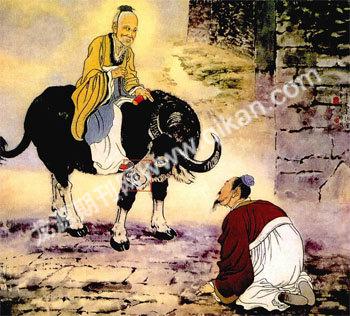

展品第一部分有“见证名家交往的精品力作:如张善孖、张大千兄弟在北平举办昆仲联展时徐悲鸿拟持赠张大千,流传有绪、凿凿可考的《春之歌》(立轴纸本设色1935年作款题“春之歌。大千道兄教正。乙亥,悲鸿”,钤“悲”字印。)”以笔者之见,此为存疑作品。

对于《春之歌》,见2009年3月9日某报刊有《徐悲鸿的<春之歌>赏析》一文,鉴于本文是针对《春之歌》真伪的考证,因此,有必要将该文的观点转录如下:

展品中徐悲鸿的画牛精品《春之歌》十分引人注目。……画面上,壮牛形体庞大,牧童是动乖巧,一大一小,一静一动;老柳茁壮,新技繁茂,虽是墨笔,绿意可掬。衬以葱葱绿草,构成了充满希望的春之歌。悲鸿善马,妇孺皆知。他的马之所以能在千百年来无数画马的作品中超迈群雄,主要是他成功地将西画的技法和精神融入了国画之中,注重比例,造型准确,以形传神。悲鸿画牛却非常少见,更特别的是,有关研究专家认为,画中牵牛的牧童是以徐悲鸿的儿子为模特的;而画面上的牛腿,看上去酷似徐悲鸿擅长的奔马的双腿,形成了“牛身马腿”的独特造型。因此,这幅《春之歌》在古往今来众多画牛图中显得颇为特别,也不同于徐悲鸿本人以往的画作。

此画款题“春之歌。大千道兄教正。乙亥,悲鸿”,铃“悲”字印。乙亥乃1935年,是年徐悲鸿40岁,张大千56岁。当年正值张善孖、张大千兄弟在北平举办昆仲联展,徐悲鸿原拟持赠张大千,但由于北平艺术专科学校(中央美院前身)临时决定由徐悲鸿带学生到黄山写生,徐悲鸿未能参加张氏昆仲联展,故此作品仍在徐氏手中。徐悲鸿去世后,廖静文女士将包括《春之歌》在内的多件悲鸿作品一起捐给国家,长期收藏于北京徐悲鸿纪念馆中。后因徐悲鸿子女申请退还部分作品留作纪念,经国家有关部门同意,此幅《春之歌》改由徐悲鸿哲嗣徐伯阳先生收藏。因而此画流传有绪,凿凿可考。

悲鸿、大千友谊深厚,徐悲鸿作画自然格外认真,不但构图严谨,尺幅也十分巨大,是少有的徐氏巨幅作品中的精品。

此外,除了上文的叙述,《春之歌》作为拍品,其第一次现身市场是在2001年,上海某拍卖有限公司2001年秋季拍卖会,时估价40万50万元,成交价是73万元。该图收录在北京出版社2005年1月版《现代书画投资·徐悲鸿卷》(史树青主编),并有文字评述:

本图上款为“大千”。即为张大千。徐悲鸿主持中央大学艺术系的时候,曾力邀张大千为国画教授,时在一九三五年左右。此图当为这一时期两位大师交往的明证。作品为徐悲鸿主题创作性的中国画,是融人物画、动物画、风景画为一体的重要作品。在具体的描写反面,体现了徐悲鸿试图熔古今中外技法于一炉的艺术主旨,在强调中国画笔圣韵味的同时,结合7西画的造型、透视与明暗层次等技法。《春之歌》为作品的主题,具有浓厚的生活气息,画中牧童与牛的表现尤为出色,而春风徐徐吹来,柳技随风飘扬,也平添了画面浓浓春意。

河南大象出版社2005年1月版《中国近现代书画真伪鉴别·徐悲鸿卷》(杨新主编)也将此图收录其中,且也有文字注明:

……徐悲鸿画马闻名天下,他的马之所以能从上千年来无数画马的作品中凸现出来,主要是他成成功地将西画的技法和精神融入国画中,造型准确,以形传神。牛也是徐悲鸿特别钟爱的题材,他所画的水牛如他的马一样意韵生动、神气十足。此图中体型庞大的牛,与小巧灵动的儿童,以及泛着新绿的垂柳,构成了充满希望的春之歌。

鉴于此,本文拟将以上这些文字说明与《春之歌》图中的水牛造型和笔墨加以深化比较,因为一件画作的真伪,不是以“故事”和想当然的“因此,这幅《春之歌》在古往今来众多画牛图中显得颇为特别,也不同于徐悲鸿本人以往的画作。”来确认的。

水牛的结构不准

《春之歌》的主题物象是一头回首用后蹄搔痒的水牛,但其结构问题很大。常识告诉我们,水牛的体型庞大,其行走和静止状态无不给人脚踏实地的感觉。而《春之歌》的牛,其姿态是回首且又跷起后腿去搔痒,此时牛的庞大躯体全赖立地的三条腿来支撑,但其前两条腿必定是分开而立的,以保持与后一条腿三足鼎立的姿态。但此图中的牛却是前两条腿向前并立,这样一来,与后面的一条腿就不能形成分立的呈稳定状的三角着力点,以致使整个牛的重心失衡。如果我们将此牛与徐悲鸿作于1931年的《牧童和牛图》比较,便可看出《春之歌》中的牛的造型是极不准确的。即便徐悲鸿不是画回首搔痒的牛,而仅仅是画回首的牛亦即四条腿全是着地的牛的造型,牛的四条腿也是呈稳定的三角支撑状态,如徐悲鸿《紫气东来图》中的牛。而这一造型特征在徐悲鸿画回首搔痒的马以及回首的马的造型中也是强调的极为明显的。此其一。

再从牛的神态来看,《春之歌》的牛只是一个很平常的回首姿态,并没有因头部某个部位有瘙痒需要跷腿去搔痒的神态。而《牧童和牛图》的牛的神态却非常逼真,因瘙痒,不仅回首而且将头向后予以倾斜,与跷起来的后蹄相配合,那眼神仿佛是在感受搔痒带来的愉悦,而那竖起来的耳朵也仿佛在品味着蹄子蹭擦瘙痒处而发出的声响,不像《春之歌》那无关痛痒的呆滞形态。此其二。

水牛生来就适合载重,是力量的象征。故而牛的脊椎、肱骨、关节盂以及骨盆等骨骼结构都非常明显,因而牛的肌肉也随之明显起来。而《春之歌》的牛,脊背好像是一头肥猪的脊背,非常圆满,因而缺乏牛的脊椎与骨盆之间的过度关系。

解剖学告诉我们,牛的前腿肱骨连接于牛的肩胛骨。以此来衡之《春之歌》,我们就会发现该图中牛的颈部与躯干的衔接显得极为不合结构透视关

系,不知作者是如何“安置”的?而这,我们只能认为是该图的作者(当然不是徐悲鸿)缺乏西画结构的训练,不解透视关系所致,故而才“忽略”掉了前肩胛骨和胸腔,非但牛的躯体后大前小不完整,而且牛的前两条腿也不知从何处生长而来,而且骨盆也没有体现出来。因此,在表现牛跷起的后腿肌肉关系时,笔触凌乱,感觉不出负重的牛后腿的厚重肌肉;此外,牛因跷起后腿,必然对腹部肌肉有一定的挤压,然该牛的后腿肌肉与腹部之间却没有丝毫的挤压关系,从而导致后腿与腹部结构关系混淆;而另一条后腿的骨关节也不符合透视关系,处理的太大,且也不台结构。牛鼻子和鼻梁之间有一个凹凸结构关系,而《春之歌》的牛鼻子因“疏忽”了这一结构,把牛鼻子画成“仰天鼻”。

接下来,我们再来谈谈《春之歌》的脚踝骨和牛蹄的毛病。

画牛、马,脚踝骨可能是最难画的部位,因为要画出活络的感觉。这就要求造型要准确,不懂骨骼解剖是难以下笔的。故其门弟子在实践中无不感叹“唯独这几寸脚踝骨极难掌握”,这话虽是针对画马而言,但用在画牛也同样如此,所不同的是,画牛的脚踝骨不仅要画出活络的感觉,还要画出凝重坚挺的力量感,唯有这样才能与坚硬的牛蹄形成一致;徐悲鸿画马蹄,强调灵活,因为马之跳跃和奔跑全赖马蹄的灵活弯曲和伸缩。他曾说过,马蹄比女人的高跟鞋还难画。那是因为马蹄是力量与重心的集结所在,是动静灵活的关键。而徐悲鸿画牛蹄,也同样注重灵活,但更重要的是要体现牛蹄的负重和拉重所需要的肢体特征,既要灵活更要劲健,为此,徐悲鸿笔下的牛腿、脚踝骨、牛蹄的造型和用笔都比较夸张。而《春之歌》牛的牛腿、脚踝骨、牛蹄却处理的极为轻薄。尤其是牛蹄的勾勒更是无视结构且线条臃肿,淡墨渲染用笔琐碎,缺乏质感。凡此这些,都是有悖徐悲鸿“谨严之Style”的细节造型特征。而这,绝不是一句“这幅《春之歌》在古往今来众多画牛图中显得颇为特别,也不同于徐悲鸿本人以往的画作。”所能蒙混过去的。此其三。

在该次展览中还有一幅1943年作的《耕牛图》。曾收录于马来西亚大将出版社2007年8月版《南国翰墨缘》及徐悲鸿纪念馆审编,文物出版社2007年出版的《徐悲鸿作品集》。该图的双胞胎本即《牛》收录在河南大象出版社2005年1月版《中国近现代书画真伪鉴别·徐悲鸿卷》(杨新主编)第79页,并附有两段鉴定文字:

仿本《牛》绘一正在搔痒的水牛,牛的动态过于夸张,头与身体之间的比例关系不准,牛的四蹄也显得僵硬呆板,水圣技法凌乱,书法水平也较差,属仿徐悲鸿画牛的作品。

《牛》仿本。此仿本中牛的身体结构极不准确,笔墨凌乱,下笔无力。复笔颇多,无徐悲鸿画作的粗犷大气,挥洒自如。

《牛》之所以是仿本,主要是因为“牛的身体结构极不准确”。那么由此及彼,称《耕牛图》“牛的动态过于夸张,头与身体之间的比例关系不准”也是说得过去的,因为从两图的造型、勾勒来看应该是一个本子——尽管我们还难以准确判断谁是母本,但从两图的款识来分析,《牛》的款识书写的矫揉造作,且笔触不合徐悲鸿;而《耕牛图》的款识书写水平几可乱真。因此,《耕牛图》是《牛》的母本的可能性比较大。

相对来说,《耕牛图》的造型要比《春之歌》的牛合乎结构关系,但从笔触习性来进一步分析,线的勾勒缺乏洗练,加之笔力不济,线条的力度和苍劲感不复可见;而表现牛的肌肉笔触“面”的关系,显得琐碎和繁缛,这是因为没有经过西画素描的训练所导致的笔触凌乱、光感过花。要言之,下笔无方,自然是复笔过多,如此一来,哪来徐悲鸿的挥洒自如和粗犷大气?

说《耕牛图》的款识几可乱真,是指字的形态是徐悲鸿的风格,但仔细分析,用笔较为僵硬,流畅不够,其中尤以“盘溪”二字最为拙劣,故其神采黯然。而这,只要比照一下《回首马图》“癸未长夏悲鸿磐溪遣闷”以及徐悲鸿《二童图》“卅三年暮春悲鸿磐溪晴窗写”真迹款识,就会非常清楚的看出其破绽。

徐悲鸿尝称:“我爱画动物,皆对实物下过极长时间的功夫,即以马论,速写稿不下千幅,并学过马的解剖,熟悉马之骨架肌肉组织,然后详审其动态及神情,方能有得。”相信徐悲鸿画牛也是如此,这是徐悲鸿之前所有的中国画牛、马的画家不曾涉猎过的实践和积累过程,因而他笔下的牛、马,形象新颖、造型生动,幅幅佳构无不是成马(牛)在胸,游刃有余、驾轻就熟地表现牛、马在不同角度的运动状态下变化瞬间的动态结构和神情,得心应手地运用大角度透视和表现手段,所以他画的骏马、耕牛笔墨凝重而不失酣畅,奔放而不乏精微,筋强骨壮,气势磅礴,形神俱足。

扎实的素描、写生、解剖的基础,加上对中国传统绘画艺术的深刻理解和认识,才得以构建徐悲鸿独有的笔墨语言特质,不同概念且又不隔艺理的东西方绘画点、线、面的适度、得体的相融,相当程度上又得力于徐悲鸿的似古籀的书法功底。

徐悲鸿的另一特色是线质的坚卓清爽,沉雄劲健如锥划沙,且又似行云流水般的畅达潇洒。其粗细、浓淡、干湿都紧随着描绘对象的体、面结构关系的不断变化而呈现出丰富多彩,耐人寻味的墨相,或坚挺、或醇厚、或轻灵,厚重而富质感。

具体说来,徐悲鸿画牛和马是以魏碑兼草隶的笔意准确、凝练地勾勒出躯干,以极具古籀金石气的短而劲的线条奠定神韵之骨架,继而用浓淡有度的水墨,以类似西洋绘画的笔触融合传统绘画的没骨点虱法,将马的肌肉的质感、骨骼的结构表现得既台物理、物情又合物态。

人物衣褶勾勒不合悲鸿的笔触习性

所谓“有关研究专家认为,画中牵牛的牧童是以徐悲鸿的儿子为模特”的说法,疑是撰文者的想当然。考,徐悲鸿笔下的牧童(儿童)的形象几乎都是胖乎乎的圆脸蛋,如《牧童和牛图》《牧童图》《村歌图》。退一万步说,即便认可《春之歌》中的牧童的原型是徐悲鸿之子,也定是徐伯阳,因为徐庆平系廖静文之子,生于1946年9月28日,徐伯阳是蒋碧微之子生于1927年12月26日。其笔墨却与徐悲鸿的习性大相径庭,看那线条结构则是习见的“纯粹”传统人物画的画法。而我们看徐悲鸿的《牧童和牛图》《牧童图》《村歌图》,其牧童与水牛的画法与《春之歌》一样,用的也是写意笔墨,但牧童的勾勒尤其是衣褶的线条,非常简练、生动,线质特征非常具有律动感,流畅而又凝重,且与水牛的笔墨习性一致。在此,我要特别提醒大家的是,徐悲鸿的国画线条是由西画写生的线条演化而来,其内涵,绝非单一“纯粹”的传统线描所能体现。这就揭示了这样一个事实,临、仿徐悲鸿的国画作品,如果没有长时间的西画素描、写生乃至色彩学的严格训练,并具有极高的造诣,要想

探究徐悲鸿国画的点、线、面的意趣,无异邯郸学步,生搬硬套,不解个中三昧的机械模仿,其结果不但学不到徐悲鸿的精髓,反而暴露了作伪的痕迹。以此衡之《春之歌》,我们就会发现牧童衣褶的勾勒,其线条显得繁琐,线质特征非常生硬、呆滞,而与意笔的水牛也是迥然异趣,不能融为一体。

柳树主干类柏树

《春之歌》柳树的画法极为拙劣,第一感觉是那柳树主干的纹理用笔几类徐悲鸿画的柏树。且因作伪者不解树木的结构,主干与枝干以及柳枝的出枝,显得不合物理,用笔极其混乱;而柳条的用笔也显得单薄僵直,缺乏随风摇曳的意趣;此外,那棵柳树的根部也好像不是扎根在泥土里。

写到这里,《春之歌》那形神俱亏“春之歌。大千道兄教正。乙亥,悲鸿”的款识还有必要细细辨析吗?

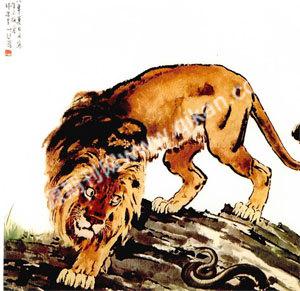

《雄狮图》

《雄狮图》立轴没色纸本纪年“卅二年长夏”款识:述伦仁嫂夫人慧正。卅二年长夏悲鸿。钤“悲鸿”朱文印。复有“画家自签:狮。悲鸿。壬午(1942年)。”

必须注意的是,“卅二年长夏”是癸未(1943年)的夏季,画家如何在壬午(1942年)就给尚未问世的《雄狮图》题写了款识?

又,我们在徐悲鸿《会师东京》的款识中读到这样一句有关创作始末的文字:“壬午之秋绘成初稿,翌年五月写成兹幅……”,足见《会师东京》的狮子造型的初创时间是在“壬午(1942年)之秋”,而《雄狮图》的创作时间却是在“壬午(1942年)之秋绘成初稿”之前的“卅二(1943)年长夏”,我们不禁要问:狮子的初稿尚未完成,《雄狮图》雄狮的造型稿子从何而来?

再,看《雄狮图》的雄狮造型,细心人不难发现来自徐悲鸿《会师东京》中一头雄狮,所不同的是,《雄狮图》的雄狮造型原来是《会师东京》雄狮的反版而已。但比较两图,笔墨意蕴却不啻天壤,其偷梁换柱的手段实在是蹩脚至极。

此外,《雄狮图》的款识中“慧正”一词,也充分暴露出作伪者有限的语文知识,因为我们在徐悲鸿所有的款识中只看到“惠存”“惠教”“惠正”,此词组中的“惠”字在这里是给予的意思,亦即给予保存或给予指教、教正,“慧正”一词显系组词错误。

《侧目》

《侧目》立轴设色纸本1941年作款识:辛巳春日吉隆坡客中,悲鸿,思Barye安可及乎!印文:东海王孙、悲鸿。此前见于北京A拍卖公司2006秋季拍卖会·中国近现代书画(二)专场,时估价:220万250万元,成交价:280.5万元。

此次展览,有如下文字说明:

展览:1“THE AgT OF xu BE HONG”1987年4月30日至6月14日于加拿大维多利亚美术馆。2“THE ART OF XU BEI HONG”1987年8月15日至9月27日于加拿大安大略皇家博物馆。

出版:1,《中国现代名家画谱——徐悲鸿》第42页,人民美术出版社出版。2《徐伯阳藏画集》第15页,香港1990年出版。

说明:1,星洲纪实,1940年12月13日,乘轮由印度返抵新加坡。2,此幅徐悲鸿画作为徐伯阳先生藏画,徐伯阳先生为徐悲鸿之子,母蒋碧微。3,徐悲鸿所绘雄视图,给雄狮踞崖间俯视盘蛇、怒目圆睁,探爪作欲扑状,其势甚得,有瞬间定格之妙。画意体现了徐悲鸿于1941年抗战期间,振作精神,唾弃邪恶势力,以画笔唤起民众奋勇之心,抒其对光明之向往。按徐悲鸿于1939年即有《侧目》一图问世,构图与此图大致上同,可见绘于1941年的此幅作品,是《侧目》一图的延展之作。4查《徐悲鸿年谱》,知徐氏于该年自新加坡赴吉隆坡,出席其画展开幕式,月底转赴怡保,再办展览并义卖作品筹款支持抗战。本幅作品就是这段时间的产物。5,跋中提及Barye(AB%om8 Louis Barye,1796-1875)为法国雕塑家。他出身为五金工人,于1812年参军,战后,他随雕塑家巴素尔(Bosio)学习。他的创作风格未为时艺术界接受,直到十九世纪三十年代末方被认同。他的动物雕塑作品属浪漫时期之风格,并为使动物艺术纳入艺术范围的先驱者。他的作品如《待猎之狮》、《在压迫蛇的狮子》等,都对徐悲鸿产生颇大的影响。本幅所题“思Barye安可及乎!”恰好说明了徐悲鸿创作渊源的承传;同时亦表现了画家对作品的满意程度,颇有“青出于蓝”之慨。

鉴定书画,我历来主张是对被鉴定的主体即书画本身的笔墨习性进行考量。一件作品的真伪不是以递藏、著录(文献)乃至叙述故事为依据的。科学的鉴定应该是实物与文献相互印证,考证学最忌的是将“文献”与“实物”对立起来或分离开来。相关“文献”与相关“实物”之间有着互为依存、补缺、印证诸多方面因素关系和内在联系。我们在做具体考证时,“文献”如果不能为“实物”相对应,则这个“文献”不起考证和印证作用,反之亦然。实物与文献的相互印证的要点还是要审视书画本身的笔墨习性符不符合该书画家的故态特征,如果这些习性与书画家的故态特征不合,任何著录和故事也就失去了被引用和举证的作用。鉴于此,拟将上文“徐悲鸿所绘雄视图,给雄狮踞崖间俯视盘蛇,怒目圆睁,探爪作欲扑状,其势甚得,有瞬间定格之妙。”的文字与《侧目》中的狮子结构和笔墨习性做一番印证。首先,上文将《侧目》理解为“雄视”,其与侧目不是一个概念。所谓侧目,即鄙视而非雄视。《侧目》真迹中雄狮侧目,是鄙视已经被斩断身体的断蛇,其创意是有历史背景的,在此不再赘言。为便于行文,我们还是先来讲解一下蛇类盘曲的常识性知识:《侧目》画了一条身体完整的蛇,且其盘曲形态呈上绕式螺旋状。当然,蛇盘曲呈上绕式螺旋状的不是没有,但只限于盘曲在一棵直立的树干上。而盘曲于地面或草丛的蛇,一般都是盘成有利于进攻发力的交织状或卷缩状,断没有像此图那样形同一堆牛粪,由此可见该图的作者对蛇类盘曲的习性是缺乏了解的。

又《侧目》画的是一只雄狮近距离对峙一条毒蛇,如果那条蛇还是一条有生命的蛇的话,它应该具有极其灵敏的御敌反应,蛇的红外视觉是大自然赋予的“第六感”,即蛇利用来犯者或猎物发射的红外辐射的热效应,将来犯者或猎物温度信号转换为自身感官上的温度变化信号,继而激发自身神经作出响应,直立曲体昂首做出进攻的姿态。而我们看此图中的蛇,却是一副了无反击来犯之敌的痴呆之像。比之真迹中那条虽被断尾尚且不甘就范,怒目圆睁且最大限度地张着露出令人毛骨悚然的毒牙大口的蛇,此图蛇的造型和神态无疑是一大败笔。

毒蛇尚且如此,那么“俯视盘蛇,怒目圆睁,探爪作欲扑状,其势甚得”的雄狮其形神又是如何呢?恕我直言,其造型就有悖狮子的结构特征,造型结

构透视关系不准确。而真迹中雄狮的造型是符合面对毒蛇不敢轻敌的姿态的,两只眼睛侧目逼视着毒蛇的两只怒目凶残的眼睛,而四条腿(尤其是前两条腿的前后交叉)的造型呈现出既可攻,也可退的态势,不像《侧目》中雄狮那样两只眼睛(从透视关系来看,两只眼睛不对称)与痴呆的蛇一样,目光分散,神色恍惚;前两条腿的姿态完全是毫无退守之备的正面迎敌的姿态;另一荒谬的是,狮子的爪子给画成了虎爪。所谓“雄狮踞崖间俯视盘蛇,怒目圆睁,探爪作欲扑状,其势甚得,有瞬间定格之妙。”实在是无的放矢的信口开河,再以此不合结构透视关系的狮子造型来印证款识的“思Barye安可及乎”,岂不是无知的狂妄!

就动物的造型而言,神态取决于形态。该《侧目》中狮子的神态之所以如此,关键是其造型和态势关系不准确。且不论其笔墨,单看狮子背面的那条后腿就不符合结构透视关系,不知道从那个部位生长而来。退一万步说,如果徐悲鸿确有必要非得要画一幅反方向的《侧目》,笔墨关系可能有所变化,但对深谙动物结构和解剖的徐悲鸿来说,动物的结构和透视关系是不变的。

《双虎》

《双虎》立轴设色纸本戊寅(1938年)作。款识:戊寅元日在渝纪岁。悲鸿。经湖先生雅教。钤印:东海王孙。

该图曾见于北京B拍卖公司2008年5月7日春季拍卖会,是时估价:50万80万元,以115.36万元成交。并附有文字说明:

在中国现代美术史上,徐悲鸿主张以西方的写实主义来改造中国画,他的作品“惟妙惟肖”,以近代西方美术中的“科学法则”——比例、解剖、透视、准确的轮廓与结构替代文人画“似与不似之间”“离形得似”的原则。他笔下的人物、花鸟、走兽都具有准确的、合比例和解剖的形,但笔墨工具、基本技巧又大抵是传统的。有些作品可以说达到形神兼备的地步。此幅《双虎》作于1938年,以水墨淡彩写两只威风凛凛的猛虎。前面一只昂首而立,占据画面的大部分空间。面部刻画尤为精彩:双耳竖立,双眼斜睨,充满警惕,似乎随时都会发出震天怒吼,扑向敌人。身后的一只仅画头部,转颈相随,更衬托出前面一只的王者之风。全画运笔迅激,墨色自然涸化,似不经意,却彤神兼备,这无疑来自于徐悲鸿扎实的写实功力与沉厚的笔圣功力。

诚然,我倒希望《双虎》的造型符合上述文字描述,问题是,以“‘科学法则——比例、解剖、透视、准确的轮廓与结构”来衡量《双虎》,就连最基本的造型都不准确,既不合比例关系也违背解剖透视,其“形神兼备”理由何在?

老虎属猫科,如果老虎的前两条腿直立,一般都是坐立的姿态,也有直立的姿态。《双虎》中虎两条后腿其中一条腿还连接于臀部的骨盆,而另一条腿,感觉其出处是在老虎的脊背,老虎的尾巴不是生长在臀部的当中,而是由老虎的腹部长出。这样不合造型结构的老虎,别说是徐悲鸿了,即便在一般初学者的笔下也不会出现此等荒谬的低级错误。

徐悲鸿之子徐庆平尝称:“在署名徐悲鸿的画上,如果我们看到在骨骼肌肉的位置、大小、长短、方圆上,在不同角度所应有的透视变化上有不确切之处,似是而非之处,便已经可以断定为伪作。”这段话,好像是针对《双虎》说的。

马、猫部分

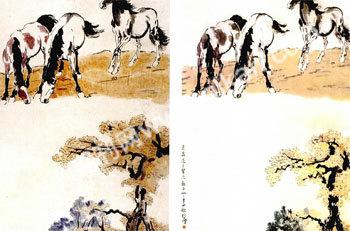

《三马图》

《三马图》 镜心设色纸本1943年作款识:“卅二年中秋,悲鸿”、钤印“悲鸿之画”。谢稚柳题跋:“三马图。谢稚柳题徐悲鸿妙笔。”钤印:“谢稚柳”“九九翁”。

曾见北京A拍卖公司“2008秋季拍卖会中国近现代及当代书画夜场”,时估价:220万-320万元,成交价537.6万元。拍卖方附有以下说明:来源:此作为台湾长流画廊藏品,为徐悲鸿代表作品之一。

说明:此拍品经徐悲鸿纪念馆馆长廖静文女士鉴定为真迹。

时代背景:本幅作于1943年中秋节,是年九月中旬,徐悲鸿在成都祠堂街四川美术协会举办个人展览,展览之中发生一些不愉快的争端,但徐悲鸿的心情并未受到影响,仍绘出许多优秀的作品,尤其与好友谢稚柳的相会,也是分外喜悦。谢稚柳在1934年经张大千介绍与徐悲鸿相识,徐悲鸿年长谢十余岁,当时已声名鹊起,谢稚柳则刚刚崭露头角,但在艺术上的惺惺相惜使二人结下了深厚的情谊,此幅由徐悲鸿执笔,谢稚柳题天池的作品恰好是这段友情的见证。

说明:

在徐悲鸿的《三马图》系列中,多采取齐驱驰骋的跃动之姿,如此幅既有动态又有静态的组合则不为多见,三马全在画幅上端,=马低头饮水,状极亲昵,一匹马从右侧奔至,这种细微生动的刻画描写,足见画家日常观察捕捉马匹动态之用心。画幅下方以大片留白作为水面的象征,近处绘两棵树的枝端,设计出空间纵深感,将三马争饮的情节置于远视的角度。本幅仍旧沿袭了徐悲鸿大写意马的风格,但笔墨更为湿润温婉,仅在马的结构部位和马鬃处有重墨渴笔,体积感多借助淡墨塑造,且左侧马以红色略加点染斑纹,极为少见。近树分别以湿润的赭石和石青绘出,使整幅画色彩比较丰富,情趣盎然。

出版:1、《徐悲鸿作品集》第102-103页,徐悲鸿纪念馆编审、文物出版社2007年第一次出版;2、《近代百家书画名迹精苹》第157页,台湾长流画廊1990年版。

必须注意的是,此《三马图》在2000年、2002年在拍场估价35万-55万元,然相继流拍。此后,经徐悲鸿的遗孀廖静文女士鉴定为真迹并由徐悲鸿纪念馆编审、文物出版社出版成《徐悲鸿作品集》后,该画变成了拍场的抢手货,即:北京A拍卖公司2006年春拍时以107.8万元成交、北京A拍卖公司2008秋拍时以537.6万元拍出。

对《三马图》这样一件一眼便可断真伪的山寨之作,本想一笔带过,然就在此时,即2009年3月20日某周刊刊发的《我对徐悲鸿<三马图>提出质疑》(以下简称《质疑》)一文引起我的兴趣,虽说《质疑》的结论是正确的,但在我看来,如果一个正确的结论是基于一个偏激的观点,从严谨的鉴定学来说,其质疑的理由显得有点荒谬,甚至会给读者造成一种严重的误导。有鉴于此,有必要花费一点文字予以纠偏。

《质疑》者之所以认为《三马图》是赝品,其理由有二:

一、《质疑》者是基于“双胞胎”书画作品“不可能两张俱真”,即:“这种现象在艺术市场和书画鉴定界称之为‘双胞胎,即出现两张基本上一模一样的书画作品。通常认为其中必有一假,而不可能两张俱真。也可能是两张俱假,真本另有所在。”

二、是因《质疑》者“翻阅陈传席所著《中国名画家全集——徐悲鸿》一书(或在炎黄艺术馆),发现有一幅名叫《岸边》的徐悲鸿作品”。对《质疑》者以上的两点理由,我

认为其第一条“双胞胎”书画作品“不可能两张俱真”的观点是不能成立的。自古以来,“双胞胎”书画作品,一真一假者有之,两图俱假也有之,而两图(数图)俱真也是不乏其例的。

通常说来,在书画鉴定或在书画市场一旦遇上“双胞胎”,人们都会持非常警觉和谨慎的态度去对待,谨防一真一假或疑为双双俱假。而认为“双胞胎”或“多胞胎”都是真迹的,在人们的意识里,这种可能性不大甚至是不可能的事。

其实,这是一种以偏盖全的浅薄意识。中国画创作,尤其是创作比较工细的作品,一般都需要事先打草稿(又称“粉本”)。而且需要经过多次反复琢磨和几易其稿的过程,古人说的“九朽—罢”就是这个道理。待“粉本”十分满意后,再依粉本进行正稿创作。此外,即便是意笔画,章法构图也不是件件都非常满意,因此,鉴于创稿(即“六法”中的“经营位置”)的费思量,一旦有一幅理想的工笔或意笔画稿本,画家都会十分珍惜。再者,即便完成了正稿的创作,往往也会出现需要再修改或再提高的地方,因此,画家也就在“精益求精”的思想作用下再创作,这样就有了一位画家有两幅或两幅以上几乎是一模一样或是大同小异的作品传世。还有其他原因,即某件作品或值得纪念,或为友朋所特别钟爱,或为买家所青睐,这样一来,两幅或多幅同题材、同构图的作品也就“应运而生”了。在我多年书画考证中,既拈出了一些一真一假或两假的“双胞胎”,也发现了不少都是出自一人手笔的“双胞胎”或“多胞胎”。就这一现象,我在拙文《甲申本张大千<番女掣龙图>考》(《文物天地》2006年第5期)和《张大千作品真伪辨析实例(九)》(某刊物2007年第1期)两篇文章中有过缜密的梳理和考证,在6幅图式、笔墨一致的署款为张大千的《番女掣龙图》中,发现有4幅均为张大干的真迹;而图式一致、笔墨有异的署款为张大千的《春溪独钓图轴》、《江头独钓》和《听泉图轴》、《拄杖登山图》两对“双胞胎”也是出自张大干一人之手。

据此,我们或可得出这样一个认识,即:鉴定一对“双胞胎”或“多胞胎”书画作品的真伪,要具体对待、缜密分析,关键是探究其笔墨是不是符合作者的习性,而不是仅仅局限于图式、笔墨的相同。图式、笔墨相同的画作固然是鉴定必须警觉的一个方面,但其前提是考量两图的笔墨习性是不是一致。概言之,鉴定一幅书画的真伪,首先要审视这幅作品的整体气韵是否顺畅,大凡是真迹,其气韵必是畅达的,气息是纯正的;反之,则笔触刻意,故其气韵不生。按照谢稚柳先生的观点,鉴定的要义是先判断真伪。这是因为在鉴定实践中往往会遇上这样的事例,即:真的未必好,伪的未必劣。

因此,《质疑》者的所谓“双胞胎”书画作品“不可能两张俱真”的观点,是不能作为“双胞胎”书画鉴定理由的。

而《质疑》者的第二条理由,恰恰反映出其对徐悲鸿绘画艺术的认识和对徐悲鸿笔墨习性的认知还没有达到能够鉴定徐悲鸿画真伪的地步。这是因为:如果《质疑》者没有“翻阅陈传席所著《中国名画家全集——徐悲鸿》一书,(或在炎黄艺术馆)发现有一幅名叫《岸边》的徐悲鸿作品”,那么他的“《岸边》奔马颈部用墨浓淡分明,极有层次感;《三马图》马颈部则墨色平铺,索然无味。《岸边》中奔马的鬃毛用笔参次错落,潇洒灵动,有种厚重感;而另一幅则用笔呆板如刷。”以及“细微的差别就是在笔墨质量上,大师用笔和用墨就是在细微中显出高明。”的比较分析也就不复存在了。既然其比较分析不复存在,那么,其质疑的正确结论也只能理解为是一种“现炒现卖”的产物——因事有凑巧的巧合对比才得出的结论很类“瞎猫逮着死老鼠”。

《三马图》与《岸边》是一对酷似的“双胞胎”,按现在时髦的说法即《三马图》是徐悲鸿《岸边》的山寨版。倘若世上根本没有可以直接比照的《岸边》这一母本,我们将如何对待既有徐悲鸿的夫人廖静文的鉴定证书、又有徐悲鸿的好友谢稚柳题写诗堂的《三马图》呢?

我们总不至于像《质疑》者那样,先前对《三马图》有疑似的感觉而不敢确定,及至事有凑巧的在某某书籍上或在某某展览会上看到《岸边》才诱发“当时(去年)我对这幅作品就感觉不好,比如右下方树叶的处理,我认为很琐碎,有些程式化,过于草草,有悖于徐悲鸿的现实主义风格,整幅画的笔墨水平也一般,还有就是署款书法太弱,谢稚柳题写的诗堂《三马图》也不看好。”的高谈阔论。如果在《质疑》者看来,“徐悲鸿的现实主义风格”是体现于“树叶的处理”不“琐碎”、不“程式化”、不“草草”。这,不仅暴露了《质疑》者对艺术概念的模糊以及缺乏对徐悲鸿绘画艺术的认识,同时也折射出《质疑》者对《三马图》的“定性”有欲加之罪何患无辞之嫌。

以“双胞胎”书画作品“不可能两张俱真”的观点作为指导思想,并临时抱佛脚的以某某(这个某某并非书画鉴定家)编著的书籍以及廖静文认定的徐悲鸿纪念馆藏本《岸边》为依据,对也是廖静文鉴定为真迹的《三马图》提出质疑,而这质疑又是建立在对“徐悲鸿的现实主义风格”的胡乱界定之上,其鉴定的结果能令人信服吗?在理论上来说,临时抱佛脚且又是巧合的对比(而非雄厚的知识和长时间的经验积累所形成的必然性的认识)所形成的结论,其在鉴定学上是没有学术意义的。如果听信《质疑》者的“不可能两张俱真”之说,势必会走入以一种倾向掩盖另一种倾向的误区。

要言之,给一件作品作真伪鉴定,其性质几类法律上给嫌疑人定罪,必须慎之又慎——既不冤枉一个好人(真迹),也不冤枉一个坏人(赝品)。

多年的鉴定实践,笔者得出这样一个基本认识,即在艺术品鉴定行当,书画作品的鉴定在圈内被称之为“检测软件”,这是因为书画的鉴定难度如同检测电子产品的软毛病,倘若没有足够时间的“临床实践”和对书画艺术源流、精髓和不同朝代、流派的审美取向、笔墨个性的深层次研究以及作伪黑幕的探究,是难以知晓个中奥秘的。

所谓“鉴定”,我的体会是:鉴,是鉴其雅俗、鉴其风格、鉴其笔墨、鉴其款印:只有先有了这第一步的认识才可以有理有据地“定”其真伪。每每遇到一件待鉴定的书画作品,笔者的鉴定步骤是:一、要判断的是该件作品的格调是雅还是俗。名家、大家的作品其格调必定是高雅的,气息是纯正的,如果一件作品格调庸俗,余下的工作程序就不必再进行了。二、如果该件作品格调高古生动,那就有必要仔细判断它的时代气息(即时代风格),时代风格,是时代风尚的印记。三、要仔细审视画家的笔触习性和个性风格,譬如,要想深入细致地辨析一件徐悲鸿的画,就必须具备对徐悲鸿整个一生的生活阅历、知识结构、艺术修养、流派师承、笔墨特性以及绘画艺术风格的演变、形成有个完整的系统认识。只有这样,鉴定才具有学术含量。

最后,笔者要说的是:作为鉴定者,断不可以武断而又浅薄地认为“双胞胎”书画作品“不可能两张俱真”——因为书画鉴定不是每一次都能遇上类似《三马图》和《岸边》这一眼便可断真伪的便宜事;而作为卖家更不可以睁着眼睛编瞎话,如:“……且左侧马以红色略加点染斑纹,极为少见……”去忽悠买家,因为“以红色略加点染斑纹”的马,在徐悲鸿的真迹作品中不是“极为少见”,而是多有见之。总之,做学问要严谨,做买卖要诚实。