普通高中田径类项目教学评价改革研究

2009-06-08姚曙明

姚曙明

摘 要: 传统的以教师为主体,以学生绝对成绩为依据的评价方式已经不能适应当前《体育与健康》课程改革发展的要求。本文主要以普通高中《体育与健康》课程田径类项目为例,针对目前田径类项目评价在内容、方法和主体等方面存在的问题,提出相应的改革对策,重新构建多元评价体系,以期促进田径类项目评价改革的前行。

关键词: 田径类项目 教学评价 构建

1.前言

评价是课程的重要组成部分,是课程改革的热点问题,也是制约课程发展的瓶颈,长期以来滞后于课程教学改革。评价可以向教师提供教学反馈信息,使其及时发现问题,以便调整教学计划,改进教学方法,从而使教学过程组织更加科学;可以使学生了解自己的学习情况,有助于培养学生自我评价的能力。然而,目前《体育与健康》课程教学评价在内容、方法、主体和实际操作上存在诸多问题,制约了课程改革的顺利进行。在《课程标准》中,基于田径类项目在促进学生体能发展和意志品质培养方面的重要性,要求学生至少必修1学分[1]。田径类项目是运动技能系列唯一的必修项目,由此可见田径类项目的重要地位。本文以普通高中田径类项目教学评价为例,探讨评价体系的重新构建。

2.田径类项目与田径项目的内容与属性的比较

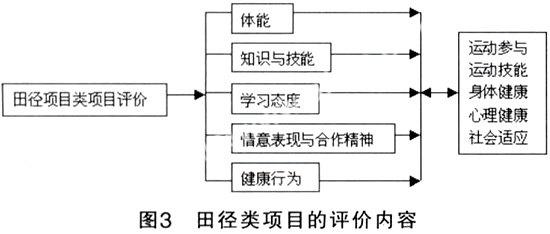

田径项目在课程改革过程中,正力求摆脱传统束缚,从以往的过分强调技术性和竞技性向现在的娱乐性、健康性和群众性转变。田径类教材在教学内容中占有相当大的比例,而且由于其具有基础性,以及田径教学内容和教学方法的更新潜力,今后仍将在中小学体育课中占有重要的地位[2]。田径类项目改变了传统的按田径项目划分课程内容和安排教学时数的内容框架,逐渐向培养学生具备田径健身意识与锻炼能力,提高生活生存能力等方面转变(图1)。田径项目的属性逐渐由鲜明的竞技性向竞技、健身和实用三重属性转变(图2)。

3.田径类项目评价的“三个单一”

3.1评价内容单一

3.1.1重竞技能力评价,轻健身意识、健身能力和健身习惯评价。

随着健身运动在全国范围的展开和《体育与健康》课程标准的实施,以田径运动为基础的锻炼手段和健身方法在《体育与健康》课堂教学中占据着重要的地位,健身指导能力已成为衡量一名合格教师的标准之一。因此,田径类项目教学评价应重视对学生健身能力的评价。

3.1.2重田径运动的生物评价,轻田径运动文化评价。

目前《体育与健康》课程并没有充分认识到田径运动文化的重要性。田径运动员所展现的个人技艺,使现代田径运动具有较高的美育价值;田径竞赛规则的公平、公正性,以及运动参与者所表现出来的不怕困难、敢于自我超越的精神,无不对学生起着重要的激励和教育作用。学生如果不能从文化的角度深层次地了解田径运动,就不可能喜欢上田径这项运动,更谈不上以田径运动实现终身体育。

3.1.3重现有知识水平的评价,轻实践能力和社会适应能力评价。

由于学生思维局限在书本范围内,在面对实际情况和问题时,缺乏创新意识和思维,社会适应能力较差。社会竞争日益激烈,社会人必须具备较强的社会适应能力。所以,在田径类项目教学中不应忽视对学生实践能力和社会适应能力评价。

3.2评价方法单一

在田径类项目评价中,对学生成绩的评价完全是以绝对成绩作为评价依据,忽视了不同个体在学习过程中的努力程度和进步幅度。教师在评价过程中过分注重终结性评价,缺乏对学生综合能力进行评价的过程性评价,以致有些学生无论怎么练都达不到要求,而有的学生没有经过任何努力成绩就达到了优秀。另外,在对学生成绩的评价中,对于技术的评价属于客观、容易定量的评价,而对于学生在学习过程中所表现出来的情意表现及合作态度等则属于主观、定性的评价,导致了在评价的过程中注重客观性评价,缺乏主观性评价;注重定量评价,缺乏定性评价。

3.3评价主体单一

目前我国绝大部分《体育与健康》课程教学评价是以教师为主,缺乏学生的自我评价及学生之间的相互评价。然而我们忽视了这样一个事实:一旦教师评价出现任何偏差,就会影响到评价的客观性,进而影响到整个教学目标的实现。实践证明,任何评价如果没有被评价者的积极参与,很难达到预期的目的。当代教育评价已不把被评价者作为被动接受检查的客体,而是把他们看作参与评价的主体,采取各种途径和方法,使之积极参与评价过程。在许多评价中,自我评价与学生之间的相互评价都成了重要的组成部分。

4.田径类项目评价体系的构建

田径类项目的评价应与课程教学目标紧密结合,从单一的评价方式向多元的评价方式发展,在评价内容、方法和主体等方面进行改革,重新构建评价体系,彻底改变以前田径项目评价的单一形式,全面、综合地对学生进行评价。

4.1评价内容

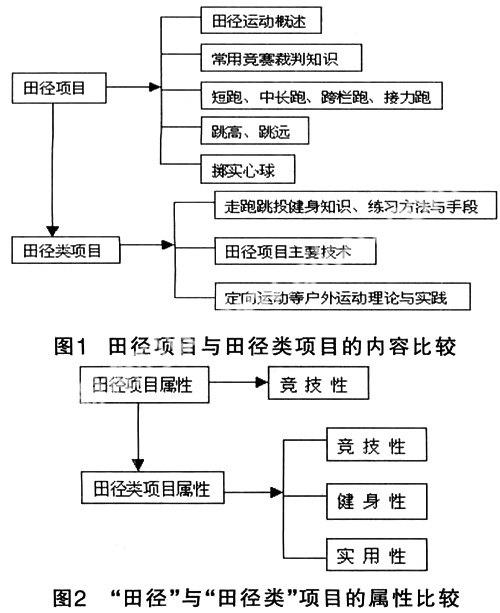

过去的评价内容单一,仅是对运动技术、技能的评价,田径类项目评价内容应力求全面、多样,既重视基本知识和理论的评价,又注重学习态度和能力的评价,强调技能评价与个性评价相结合,突出田径运动文化和社会适应能力的评价。根据课程目标多元化的要求,应在以下五个方面进行评价,以实现五个维度的目标(图3)。

4.2评价方法“四结合”

4.2.1过程性评价与终结性评价相结合。

传统的田径项目评价基本上是一种终结性评价,它的基本特征是教师习惯使用一块跑表、一根皮尺,用统一的运动成绩作为对学生学习的主要评价标准和方法。用这种统一的、量化的,带有强烈体能测试色彩的评价指标去衡量身体机能能力发展水平参差不齐的不同个体,难以客观地反映体育教学的价值,难以反映出学生学习的努力程度和学生身心的发展水平,难以准确地体现体育教学目标的达成程度,这与素质教育和终身体育思想显然是不符的[3]。过程性评价着眼点在于学习的整个过程,通过各种评价方法和工具,经常对学生的进步幅度、学习态度、情意表现、技能掌握程度、体能锻炼效果等方面进行评定。它一方面能帮助教师了解教学的情况,另一方面能使教师和学生了解到学生在体育知识、技术、技能和其它相关方面所获得的进步的情况,这样就有利于学生更清楚地认识自己,从而调动学习的积极性。

4.2.2课内评价与课外评价相结合。

课内评价与课外评价相结合,也就是课内外一体化评价。长期以来,田径类项目教学评价偏重课内技术和身体素质的内容,而在一定程度上忽视了学生课外终身体育能力的培养。学生良好的体育态度、运动行为、习惯和健康意识的形成都受到学校、家庭和社会综合教育的影响,学生接受体育教育已呈现多种渠道和方式。随着课程改革的深入,《体育与健康》课程的内涵和外延相对扩大,确立课内外相结合的目标体系势在必行,其中包括显性教学、隐性教学两个层次的目标。显性教学目标注重培养学生体育运动的兴趣和态度,使学生掌握基本知识和技能,提高体育实践能力,养成良好的卫生习惯。隐性教学目标以俱乐部和校园竞赛活动为依托,其目标是提高学生自主锻炼能力,促进终身体育的发展。课内与课外评价相结合是实现上述目标的重要手段。

4.2.3定量评价与定性评价相结合。

从体育教学评价的发展趋势看,量化评价与质性评价相结合是发展方向之一。在田径类项目的评价中,运动成绩、身体素质、体能等可测量性指标容易量化,一般采用客观评价方法就能有效地测评出所要评价的内容,但学生的学习态度、心理、情意表现,自主学习和研究性学习的能力等则难以量化,一般采用定性评价方法。在定性评价中,由于评价者的角度不同,学识水平不同,评价的侧重点也有所不同,可定性和定量相结合,将定性的东西合理量化。

4.2.4教师评价与学生评价相结合。

田径类项目的评价都是注重教师的评价,评价的结果如何完全取决于教师。由于评价主体的单一性,在评价过程当中,教师难免会有不准确,甚至带有主观偏见性,这在一定程度上挫伤了学生的积极性。根据《体育与健康》课程标准中贯彻的“以学生发展为中心,重视学生的主体地位”的理念,在田径类项目的教学中,教师要始终把学生放在一个重要的位置,指导和帮助学生进行自我评价和相互评价,让每个学生参与到教学中来,通过评价更好地看到自己的进步或不足,从而激励和鞭策自己更有效地学习。

5.结论

田径类项目在《体育与健康》课程中占有举足轻重的地位,在形式上注重课内外一体化模式;在内容上注重健身意识与能力的培养,注重实用技能、生活生存能力的培养;在属性上从传统的竞技性向竞技、健身和实用三者并重转变。与此同时,评价要体现“健康第一”的指导思想,突出素质教育和终身教育的新理念,积极转变目前在评价内容、方法和主体等方面存在的问题,向过程性评价与终结性评价相结合、课内评价与课外评价相结合、定量评价与定性评价相结合、教师评价与学生评价相结合等方面改进。鉴于评价的重点和难点在于操作层面,评价方式与手段在实践操作中还必须不断探索。

参考文献:

[1]教育部.普通高中体育与健康课程标准(实验)[M].北京:人民教育出版社,2003,4.

[2]孙璞等.中小学体育现状和高校体育教育专业田径课程改革[J].沈阳体育学院学报,2005,4:92-94.

[3]谭兆风.体育教学评价现状的不足及改善措施[J].体育学刊,2001.5.

[4]李鸿江主编.学校体能教程[M].北京:北京体育大学出版社,2003.6.

[5]虞荣娟.体育教学考核评价与学生终身体育能力的培养[J].上海体育学院学报,2003.10.

[6]体育(与健康)课程标准研制组.全日制义务教育普通高级中学体育(与健康)课程标准解读(实验稿)[M].武汉:湖北教育出版社,2002.

[7]毛振明.体育教学论[M].北京:高等教育出版社,2005,7.

[8]郑金洲.教育碎思[M].上海:华东师范大学出版社,2004,10.