化学实验创新的研究

2009-06-07苏庆胜

苏庆胜

【摘要】新课程理念要求,在教学过程中注重对学生进行创新能力的培养,为学生终身发展奠定基础。化学实验的创新是培养创新能力的重要途径,本文通过充分发挥教师主导作用,激发学生实验创新的欲望;创设情境引导学生进行实验创新;变验证性实验为探究性实验,培养实验创新能力等多种方法介绍实验创新教学的研究和体会。

【关键词】实验;创新;探究

化学是一门以实验为基础的自然科学,实验是化学学科的灵魂,是学生获取直观信息、认识化学世界的窗口,而且是帮助学生认识化学规律、形成化学概念、理解和巩固化学知识、提高各种能力的重要途径。在教学过程中进行实验创新本身就是培养学生创新精神和创新能力的最佳途径。那么如何把实验创新引入课堂培养学生的创新能力呢?结合多年的教学实践,笔者谈谈自己的看法。

1. 充分发挥教师主导作用,激发学生实验创新的欲望

创新教育需要创造性的教与学。演示实验是化学教学中被广泛应用、最有成效的教学形

式。教材的实验设计及操作方法虽然经过反复验证,但实际操作中仍存在一些不足,需要对某些实验进行改进。实验改进本身就是在想象的基础上进行的一种创新。教师对演示实验的创新,不但能使学生掌握有关化学知识,而且更能起到示范作用,充分发挥主导作用,从而培养他们不迷信课本,敢于用科学的方法进行创新的精神,激活创新意识,进而达到培养学生创造能力的目的。

例如:高一化学第四章:卤素【实验4-1】铜在氯气里燃烧的实验,通常把红热的铜丝深入到充满氯气的集气瓶中,该实验虽然说现象较为明显,但是不可避免的导致部分氯气泄露,使教室的环境受到污染。为了避免污染环境笔者在教学过程中对此实验进行了改进。

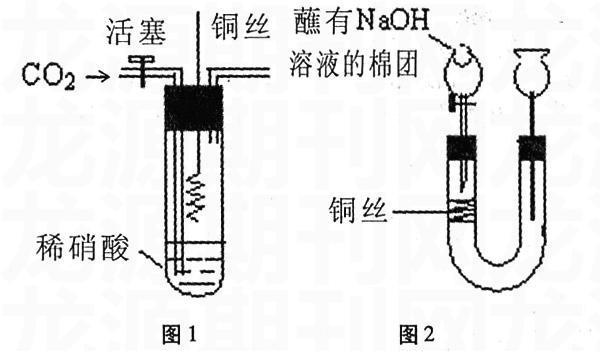

方法一:装置如图1:

操作方法:把一钟罩(或无底集气瓶)置于盛有饱和食盐水水槽中,用排气法集满氯气,然后把带有红热的铜丝的胶塞深入钟罩并塞紧胶塞。

现象:铜丝剧烈燃烧、冒出棕黄色的烟、实验后钟罩内的液面高于水槽内液面、钟罩内液体呈蓝色。

方法二:装置如图2:

操作方法:用集气瓶集满氯气,如图连接好装置,接通电源。

现象:铜丝剧烈燃烧、冒出棕黄色的烟。

本实验通过这样的改进,不但克服了教材中实验的缺陷,同时增强了实验的功能,更主要的是增强了学生的学习兴趣、激发了对实验创新的欲望。ネ1图2

2. 创设情境引导学生进行实验创新

高中化学教材中实验内容非常丰富,教师在教学过程中要充分利用这些资源,巧妙创设情境,激发学生兴趣积极进行实验创新。

例如:在学习高二化学第一章氮族元素:第三节硝酸【实验1-7】:铜和浓、稀硝酸反应的反应实验。该演示实验能很好的对比观察到浓硝酸和铜反应的速率要比稀硝酸和铜反应的速率快得多,从而证明浓硝酸的氧化性比稀硝酸强。同时我们也观察到在浓硝酸和铜反应的试管内产生红棕色气体,在稀硝酸和铜反应的试管内我们也观察到产生红棕色气体只是颜色略浅。观察到这些现象同学们就会产生疑问:浓、稀硝酸被还原的产物是否都是NO2?这时教师要把握住机会创设情景引导同学们主动进行实验创新。

教师在教学过程中可提出这样的问题:

2.1 我们观察到的铜与稀硝酸反应的实验现象为什么与教材中叙述的不太相同?

2.2 你能否设计一个实验,用来证明稀硝酸与Cu反应被还原的产物是NO而不是NO2呢?

根据我们学过的知识同学们不难分析出:在Cu和稀硝酸反应的试管中我们观察到的红棕色气体是由于试管内残余的空气把生成的NO氧化成NO2的原故。由此引导同学们分析出设计实验应注意的问题是:避免O2的干扰。

通过这样的质疑、情景的创设激发了同学们的创新的欲望。通过分析、讨论同学们能够设计出多种实验方案。下面例举出两种同学们的设计方案:

方案一:实验装置如右图:

操作方法:①按图连接好装置检验气密性,气密性良好装入药品;②打开活塞通一段时间的CO2气体至把试管内的空气排净后关闭活塞;③把铜丝伸入到稀硝酸溶液中;④把铜丝抽出使反应停止。

现象:溶液逐渐变成蓝色;铜丝表面有气泡逸出;铜丝逐渐溶解;试管内的气体无色;在导管口气体变为红棕色。

结论:Cu和稀硝酸反应,稀硝酸被还原的产物是NO。

评价:该实验方案设计简单、易于操作、现象明显,但也有不足之处没有考虑到尾气对环境的污染。(根据不足之处,教师进一步质疑,使同学们继续改进创新)

方案二:实验装置如右图:

操作方法:①按图连接好装置检验气密性,气密性良好在U型管左侧放入铜丝,打开分液漏斗旋塞通过长颈漏斗注入稀硝酸至液面到分液漏斗的旋塞处,关闭旋塞;②微热U型管左侧的铜丝;③反应停之后打开分液漏斗旋塞观察现象,然后关闭旋塞。

现象:铜丝表面冒出气泡,在U型管左侧上部形成一段无色的气柱;U型管左侧液面下降,长颈漏斗内液面上升;打开旋塞后在分液漏斗内出现红棕色气体。

结论:Cu和稀硝酸反应,稀硝酸被还原的产物是NO。

评价:该实验方案设计巧妙、易于操作、现象明显、用蘸有NaOH溶液的棉团吸收尾气对环境不造成污染。

教学过程中,通过质疑、情景的创设引导同学们积极对实验进行创新研究,充分发挥了学生的主体作用,激发了创新的意识,培养了创新能力。

3. 变验证性实验为探究性实验,培养实验创新能力

教材中的演示实验一般以一些验证性实验为主,这些实验往往通过实验现象验证某一个结论。验证性实验只是单纯的限于模仿、重复已经知道的现象,不能满足学生的求知欲望。而化学探究性实验则是用一定的实验方法,创设不同的实验情景,引导学生对一些化学反应,从多方位、多层面进行分析,以期研究某一反应的实质和规律,从而解释客观事实。这类实验的一般顺序为:提出问题→提出假说→设计实验→实验探索→实验评价→得出结论。这样就充分发挥学生的实验能动性,变被动学为主动学。从而培养学生的探究能力和实验创新能力。

例如:高一化学第四章:卤素第一节:氯气,当学习完氯气和水反应的性质时,教师就可针对氯气和水反应的产物提出问题,引导学生进行实验探究。

问题1:根据氯气和水反应的性质及氯水的颜色,你能否推测出在氯水中都有哪些微粒?

同学们根据所学知识经过认真的思考、讨论。得出自己的推测结果。当同学们展示自己的推测结果时,教师不作任何评价,而是进一步提出问题。

问题2:通过什么手段来验证我们推测的结果是否正确呢?同学们很容易回答出通过实验进行验证。然后教师进一步提出问题。

问题3:现在请同学们设计实验方案,来验证你的推测是否正确?当实验方案设计好之后,鼓励学生自己动手操作来验证结论的正确性。

这时同学们的兴趣达到高潮,根据所学的物质及离子检验的知识,经过仔细的分析认真的思考,分别设计出实验方案,并通过实验操作来验证自己的推测是否正确。最后教师进行评价得出结论。

通过这种探究性实验教学,使学生真正成为化学实验的主体和中心,使学生实现自主、体验、参与与合作学习方式,并达到了掌握知识和培养创新能力的目的。

4. 实施实验创新教学的几点体会

4.1 使学生变被动学习为主动学习。

传统的教学模式过于注重书本知识的传授,使学生的学习以被动接受的学习方式为主导,靠死记硬背和机械训练现象非常普遍,在学习过程中,学习兴趣普遍不高。这种模式严重禁锢了学生创造性和想象力的发挥。在课堂上引入实验创新的教学模式,通过教师的质疑、情景的创设等手段使学生积极去思考、去分析,对教材中的实验进行改进创新,使学生学习的积极性和主动性得以提高。通过探究性实验教学,使学生发现问题→提出假说→设计实验方案→进行实验验证→评价总结→得出结论的学习方式,给学生创造了更多的自主学习空间,并从自主学习过程中培养了创新能力。

4.2 优化了知识结构,加深了理解和运用知识能力。

实验创新的教学模式,通过学生对实验的改进创新以及探究,让学生自己设计方案,并且具体实施实验操作,这一系列的过程使学生真正参与到实验中来,通过主动参与获得了知识、学会了方法,强化了实验功能,使他们对化学概念、化学原理、元素及化合物的性质等基础理论知识的理解更加深入。对这些知识运用部起来得心应手。化学实验试题是每年高考必考试题,也是考生感觉最困难失分最多的试题。在近几年的教学中笔者通过实验创新的教学模式使学生的实验能力得到大幅度的提高,解答实验试题的能力得以提高,在近几年的高考中实验题的得分率较高。

此外通过实验创新的教学,改变了教师的观念,在教学过程中注重了知识的形成过程、注重了对学生创新能力的培养、注重了使学生学会学习方法,为学生走向社会和终身发展奠定基础。

参考文献

[1] 高霞,杨明全,等新课程下的教师观与教师角色转变

收稿日期:2009-09-29