信息技术与小学识字教学整合的实践探索

2009-05-29刘庆欢吴丽芬

刘庆欢 吴丽芬

摘 要:随着基础教育改革两大工程的不断推进,信息技术与学科课程整合已成为当前基础教育研究的热点问题,本研究就是此背景下展开的。本文首先对信息技术与语文整合的可能性以及小学语文识字课的教学现状进行了简单的分析;其次,针对一个具体、典型的案例进行了深入的剖析,总结出了信息技术课与识字教学整合的三方面成效;最后,给出了信息技术与其他学科教学整合的一般模式。

关键词:信息技术与语文整合;识字教学;信息技术教学

中图分类号:G434文献标识码:A文章编号:1673-8454(2009)10-0057-04

随着基础教育改革两大工程(一是国家2000年启动的教育信息化工程,即“校校通”工程;二是国家2001年启动的基础教育新课程改革工程)的不断推进,信息技术以其强大的生命力深入到基础教育的方方面面,信息技术与学科课程整合成为了两大工程的结合点。在2000 年召开的全国中小学信息技术教育会议上,陈至立指出“要努力推进信息技术与其他学科教学的整合,鼓励在其他学科的教学中广泛应用信息技术手段,并把信息技术教育融合在其他学科的学习中”。[1]

教育部颁布的《基础教育课程改革纲要(试行)》中也提出“大力推进信息技术在教学过程中的普遍应用,促进信息技术与学科课程的整合,逐步实现教学内容的呈现方式、学生的学习方式、教师的教学方式和师生互动的教学方式的变革,充分发挥信息技术的优势,为学生的学习和发展提供丰富多彩的教育环境和有力的学习工具”。[2]此后,在基础教育界便出现了全国性的“课程整合热”。

在此大背景下,语文教学也走进了“课程整合的殿堂”,开始了信息技术与语文教学的整合。语文教学作为基础教育中的基础学科,其重要性不言而喻,其中以识字教学最为基础。识字教学作为语文学习的起点,显得尤为重要,只有夯实了此段教学,学生的语文学习才能如鱼得水,流畅自如。

一、信息技术与语文整合的可能性

信息技术课程是以培养学生的信息素养与文化为主要目标的,其内涵可以概括为四方面:信息意识、信息知识、信息能力与信息道德。[3] 而小学阶段的信息技术课程重在对小学生进行初步的信息素养与文化的培养,集知识性与技能性于一体,其特点是由信息技术学科的性质以及小学生身心发展的特征所决定的。它不同于以往的小学计算机课,又不同于小学语文、数学等传统课程,其体现了基础性、应用性、整合性、趣味性的特点。[4]

针对基础性,主要着眼于基础教育在培养人才方面的作用,所选内容为信息技术领域中的一些具有稳定性的知识;针对应用性,主要着眼于培养学生应用信息技术解决实际问题的能力,这是小学信息技术课程的核心目标,其内容贯穿于整个信息技术课程中;针对整合性,在教学中尽可能地融合其他学科内容,实现学科之间的优势互补,达到双赢的目的;针对趣味性,在教学中要关注小学生特定的心理特征,把握小学生的心理发展规律,在教学中重视激发、培养和引导学生对信息技术的学习兴趣,让“趣味”贯穿于整个教学的过程。

二、识字教学的发展现状

义务教育阶段,新课程标准强调识字教学在语文课程中的基础地位和重要性,这清晰地体现在2001年教育部制订的《全日制义务教育语文课程标准(实验稿)》 中。新课程标准从“知识与能力”、“过程与方法”、“情感、态度与价值观”三个维度提出“识字与写字”的学习目标,并注意了目标的全面性,要求学生“能认识3500个常用汉字,其中的3000个左右会写。培养主动识字的愿望和主动识字的习惯,使学生具有较强的独立识字的能力等。注重培养学生热爱祖国语言文字的感情”。[5]因此,这就要求我们在教学中要重视识字教学,实现新课程标准所提出的教学目标。

识字是进入阅读世界的先备技能,是语文教学的重要环节。国内的识字教学可以追溯到20世纪20年代,起先是分散识字法;接着是60年代的集中识字法,80年代的注音识字法;到后来还出现了其他识字法,——部件识字、听读识字、循环识字、字谜识字、字义归类识字等。[6] 据2000 年由教育部召开的“小学语文识字教学交流研讨会”所征集的材料看, 共有40 多种识字教学方法。主要有:汉标识字法(肖长杰、魏大义,1978)、注音识字法(1982,黑龙江)、听读识字法(谷锦屏,1984,天津)、猜认识字法(王桐生、张俊蘅,1987,天津)、字根识字法(张继贤,1987)、奇特联想识字法(李卫民,1989,浙江)、立体识字法(赵明德,1989)、字谜识字法(吉林省双辽县的老师们,1987)、韵语识字法(姜兆臣,辽宁)、立体结构识字法(赵明德,1990)、趣味识字法(郭洪,江苏)、成群分级识字法(曾悠源,1991,湖南)、字理识字法(贾国均,1991,湖南)、电脑辅助学习汉字法(上海市实验学校,1991)、四结合识字法(何克抗,1994,北京)、多媒体电脑辅助识字法(谢锡金,1994,香港)、炳人识字法(唐炳人,1998,辽宁)、看图识字法(民间久用的传统方法)。[7]

识字教学法的革新代表识字教学已经进入了新的时代,信息技术在教育领域应用的不断深入更是给识字教学的革新注入新的活力。目前,学校的识字教学以随文识字、集中识字、注音识字为主,并逐渐融入了信息技术这一强大的教学辅助工具,形成了一种基于信息技术的识字教学新模式,使学生的识字变得更加容易。但就目前识字教学的实践来看,其评价方式还是比较单一,仍停留于语文学习层面上的评价,并没有实现语文作为一门应用性学科的学科特性评价。语文作为一个基础性的学科,其应用性不言而喻;鉴于学科的这一特点,其评价也应以应用性为导向,以此实现全方位、立体感的教学评价。识字教学作为语文学习的重要环节,其评价也应以应用性为导向,实现整体性的评价,使评价真正服务于教学。鉴于识字教学评价的这一不足,信息技术课的融入则给其评价打了一个最安全的“补丁”,保证了识字教学运行顺畅,使识字教学的成效大增。

三、信息技术与小学识字教学整合的实践

信息技术课作为一个技能性很强的学科,其教学过程以学生的动手操作为主,但是其教学目标要借助于其它学科的知识来完成。因此,在实施信息技术教学的同时,也就可以对其他学科的内容进行检测与评估。信息技术课与识字教学就是基于这一点而展开的整合,其具体做法、策略与步骤,笔者通过下面一个教学实例来做一下简要地分析。

1.《“画”字“写”诗》教学设计

设计思路:本节课是教授“画图”软件时的一个内容,为小学三年级上册的教学内容,其教学目的是让学生掌握在“画图”软件中进行文字输入的步骤与方法。在设计本节课时,笔者选用了学生刚刚学过的一首诗作为文字输入的素材。于是,本节课的教学就达到了文字输入方法的学习与古诗词学习效果的检测的双重功效,做到了信息技术课与识字教学的整合。教学过程:

(1)创设情境,导入新课

师:今天晨读课时,老师路过你们班时听见大家正在朗读古诗。不知大家学了哪首古诗呢?

生:《晓出净慈寺送林子方》。

师:那大家会背诵了吗?

生(异口同声):会。

师:好,那么大家来一起背诵一遍。

学生齐诵,教师引导学生大声朗读。背诵完毕后,教师可以根据背诵情况进行点评,对于背诵好的同学予以表扬。

师:大家背诵的很好。那么,大家知不知道这首诗哪几句是名句呢?

生:接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红。

师:大家对这首诗掌握的很好,我相信大家一定也会默写了,那大家会不会在咱们刚学的“画图”软件中写出来呢?

同学们都在摇头,有些还在跟旁边的同学小声的讨论:你知道怎么写吗?同学们一脸茫然,都在用期盼的眼光看着老师。

师:不会没什么,现在咱们就来学,看一看怎样才能在“画图”中写字。

(2)复习旧知,开始新课

1)复习打开画图软件的步骤(学生先操作,老师再稍加演示)。

2)演示文字输入的方法与步骤。

首先,点击左边工具栏中的“A”,鼠标挪动到工作区时鼠标“箭头”会变成“十”字形状,按住鼠标左键拉出一个虚线框,这个就是文字输入框;

其次,根据需要调节“文字工具栏”中的“字体”、“大小”、“语言”等格式;

最后,选择输入法,进行文字输入。

3)学生动手操作,教师从旁辅导,发现问题及时解决。

4)引导、鼓励任务完成的同学去帮助本小组任务未完成的其他同学,实现小组的协作学习。

5)学生提交作品。

(3)作品展示,总结评价

1)选出好的作品进行展示,并号召其他同学学习。

2)总结在教学中发现的一些问题,在此要一并解决,必要时要进行演示。

2.信息技术与识字教学整合的实践思考

通过以上教学,笔者有以下发现与思考:

(1)发现不足,提升教学

在上述教学中,学生暴露出以下两方面的问题:一是大部分学生的拼音掌握不牢固,很多字的拼音拼写错误,如映(“ying”写成“yong”或“yin”)、日(“ri”写成“ru”)、寺(“si”写成“shi”);有些字甚至不会拼写,如别(bie)、无(wu)、穷(qiong)等字。这就暴露出了学生的拼音掌握不牢固,在语文教学中需要加强学生的拼音学习。同时,也说明小学一年级的语文教学不过关,学生的拼音能力比较差。二是学生对于一些汉字的字形还没有掌握,如“映日”写成“应日”、“晓出净慈寺送林子方”写成“小出净慈寺送林子方”。这就要求语文老师在进行识字教学时,要重点练习同音异形的用法与书写。

有问题固然可怕,但是更可怕的是不知道有问题存在。因此,发现问题我们应该高兴,因为我们清楚了教学的不足,这样我们才能努力去弥补它,以实现对完美教学的追求。针对教学中发现的问题,信息技术老师要及时反馈给相关的老师,让其在教学中加以注意,优化教学,以避免此类问题的发生,以实现学科之间的互惠互利,达到双赢的目的。

(2)因情施教,提高效率

针对学生拼音能力差的问题,笔者在进行其他班级的教学时,就对原有的教学设计进行了优化,以突破拼音对文字输入的约束,实现信息技术课程的教学目标。文字输入环节改为:在文字输入时,老师给出两句古诗的拼音,但是每个字的拼音顺序是打乱的,学生只要能够找出相应字的拼音即可以完成文字输入。这样就大大降低了文字输入的难度,加快了文字的输入速度,提高了课堂教学的效率。同时,学生的拼音能力也可以得到一定程度的增强。

(3)考虑学情,延伸教学

针对学生在语文学习方面的不足,语文老师责无旁贷;对于信息技术老师来说,本着对学生负责的态度,信息技术老师也不能袖手旁观,置之不理,也要为弥补学生的不足而努力。在教学中,信息技术教师要针对学生的不足来设计信息技术的教学,渗透一些专项训练,以实现学科教学的共同进步,达到学科教学的完美整合。

3.信息技术与学科教学整合的方法与步骤

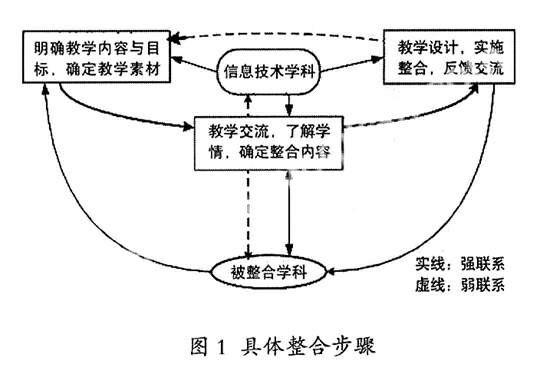

通过以上的教学实践,笔者又结合课题研究的其他成果,总结了一套实际可行的信息技术与学科整合的方法与步骤,仅供同行们参考与指正。具体操作方法与步骤如图1。

步骤一:明确教学内容与目标,确定教学素材。

对于信息技术课与学科教学的整合,应立足于信息技术学科教学的需要,而不是完全基于被整合学科教学的需要。因此,整合的出发点是要明确信息技术的教学内容与教学目标;接着,便是确定实现教学目标、辅助教学内容实施的教学素材。以上两个环节可以提炼为四个字——“找点画圆”。 “找点”就是明确所要教授的知识点,即教学内容与目标;“画圆”即在明确教学内容的基础上,搜集其他学科的知识点作为教学素材。

步骤二:教学交流,了解学情,确定整合内容。

教学素材确定后,要及时与素材所属学科的老师进行交流,了解该学科的近期所学,确定整合的具体内容。在与学科老师交流时,重点在于确定素材内容;另外还要了解学生对素材内容的掌握情况以及询问学科老师有无其他教学上的要求,比如重点侧重于哪方面的评价与检测、重点强化哪方面的技能等。

步骤三:教学设计,实施整合,反馈交流。

在设计与实施教学时,还是应立足于信息技术学科的教学,但也要兼顾被整合学科的教学需要。整合的具体原则为:以信息技术的教学需要为主,同时兼顾被整合学科的需要;在不耽误本学科教学目标实施的情况下,最大限度地满足被整合学科的需要。这样才真正实现了学科整合的目标,在提高信息技术教学效率的基础上,评价、强化了被整合学科的知识点,真可谓是一举两得。

教学完成后,首先要反思与总结教学中的问题——教学目标是否达成?学生对素材的掌握情况如何?教学中暴露出哪些问题?接着,要把相关问题及时反馈给被整合学科的教师,为其改进和优化教学提供依据,以此提高被整合学科的教学质量。同时,也为信息技术学科改进与优化教学提供学情依据。

四、小结

信息技术课与识字教学的整合实现了对识字教学效果的评价,同时也揭露出了语文教学其他方面的不足,为语文教学指明了方向。另外,通过整合我们也可以了解学生的学习情况,为更好地设计信息技术的教学提供依据。学生语文能力的提高,为信息技术教学打好了坚实的基础;信息技术教学给语文教学的效果做出评价,为语文教学服务。这样一来就实现了学科的优势互补,达到了学科的双赢目的,体现了信息技术与学科课程的巨大优势。

本文结合课题研究的其他一些成果,在文末给出了信息技术与其他学科整合的一般模式,但是整合教学应不拘泥于具体的模式,而模式只是为初试者提供一种教学的参考。判断一节整合课的好坏,也不应该考虑其是否符合什么整合模式,而应考虑两方面的内容:一是整合学科的教学效率是否得以提高,二是被整合学科是否也取得了一定的教学效果。

参考文献:

[1]余胜泉,陈莉.信息技术与课程有效整合的基本特征[J].中小学信息技术教育,2005,(4):27-31.

[2]佚名.基础教育课程改革纲要(试行)[DB/OL].http://www.edu.cn/20010926/3002911_1.shtml.

[3]余胜泉,吴娟.信息技术与课程整合[M].上海:上海教育出版社,2005.

[4]宋辉.信息技术课整合[DB/OL]. http://blog.163.com/sh_868/blog/static/31628633200761423955567.

[5]教育部.全日制义务教育语文课程标准[M].北京:北京师范大学出版社, 2001.

[6]叶新动,余红.低年级识字教学中媒体呈现方式对学习效果的影响研究[J].中国电化教育,2008,(4):75-78.

[7]耿红卫.我国识字教学的历史回顾与思考[J].语文教学通讯(小学刊).2007,(5):15-18.

(编辑:隗爽)