提倡课前预习,让学生养成自主学习的习惯

2009-05-21杨彩虹

杨彩虹

〔关键词〕 语文教学;提倡;课前预习

〔中图分类号〕 G623.2〔文献标识码〕 A

〔文章编号〕 1004—0463(2009)04(B)—0017—01

一、激发了学生的探索意识

预习的过程是学生作为独立的个体,先入为主的学习过程。通过预习,学生对教学内容初步进行了探索,什么地方已学懂,什么地方还不会,学生心中有数,听课时学生就能有效地把注意力集中在难以理解的知识点上,从而加强了听课的目的性。从心理学的角度来讲,预习为学生上课打好了注意定向的基础;用教育学的角度来讲,带着问题上课,学生的求知欲望会更强烈,有利于变“被动学习”为“主动学习”。因此,教师要培养学生养成课前预习的习惯。预习时,我是这样要求学生的:(1)要求学生边阅读边画出不懂的字词,然后通过查字典、联系上、下文或请教同学、教师弄懂。(2)要求学生把预习过程中碰到的问题先写在课本的空白处,然后找机会和同学讨论、交流。这样,既能让他们自主学习,又能增强他们的协作能力。

二、使学生掌握了学习信息

叶圣陶先生指出:“一篇精读教材放在面前,只要想到这是一个凭借,要用来养成学生阅读书籍的好习惯,就自然非让他们预习不可。”因此,每篇课文讲授前,教师都要根据教材的特点和学生现有的知识水平,通过不同的方式提出相应的预习要求。教师可以通过以下四种方式提出预习要求:

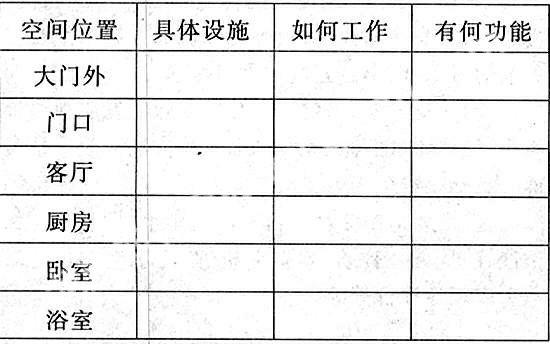

1.表格式。如,预习课文《电脑的住宅》时,教师就可以设计填写表格形式的预习要求。

2.问题式。例如,《跨越海峡的生命桥》一文,故事感人,含义深刻,对于四年级学生来说,理解会有一定的难度。预习时,教师可以要求学生从课题入手,想想“生命桥”指的是什么?再找一找课文的中心句是什么?然后思考“那血脉亲情,如同生命的火种,必将一代一代传下去”的含义是什么?这样,学生在预习的过程中,就不会离开课文中心,也脱离不了课文主题。

3.延展式。对于常识性、自然科学性或人物传记等课文,在课前教师可以引导学生查阅相关资料,为学习课文作好准备。例如,在《飞向蓝天的恐龙》一课预习中,教师就可以要求学生使用多种方法查阅相关图片资料和文字资料。

4.填空式。对于难以理解的段落,教师可以将它设计为填空形式让学生预习。这样训练,学生既可以在填空中理解这段话的含义,又能学会辩证地思考问题。同时教师还要根据学生能力的差异安排不同的预习目标。以《为中华之崛起而读书》一文为例,对阅读能力较差的学生,预习的目标是:能准确流利地朗读课文,能借助工具书,学会课文中的生字、词。对阅读能力较强的学生,除以上两点外还要求他们了解课文中说了哪三件事? 课文哪部分给自己留下了深刻的印象?这样的预习要求,基础好的学生能“吃得饱”,基础差的学生也能“办得到”,从而使每个学生都能在原有的基础上得到发展。

三、培养了学生的阅读兴趣

由于学生在预习的过程中逐步养成了边阅读边思考的良好的读书习惯。因此,学生在预习课文时必定会产生很多疑问,这些疑问,通过学习有的可能解决了,有的可能没有解决或没有彻底解决。小学生的求知欲望很强烈,他们迫切地希望能解决这些问题。这时如果教师因势利导,适当地加以启发点拨,学生就会产生新的阅读欲望。这样,预习就起到了“牵一发而动全身”的作用。如,《为中华之崛起而读书》一文,学生在预习中对“帝国主义列强”、“租界”等提出了质疑,要想解决这些问题就必须了解时代背景,这时教师就可以引导学生进行资料查寻。实践证明,学生在解决问题的同时,不仅增大了阅读量,还获得了课外知识。