“双权一制”对草场可持续利用的影响研究

2009-05-08张建珏

【摘 要】 鉴于对草场制度变迁的内在规律缺乏深入的研究和认识,当前的“双权一制”,即落实草牧场所有权、使用权和实施草牧场有偿使用家庭承包责任制,仍然存在着草场产权不明晰、资源配置不合理、公平和效率难以兼顾等问题,制约了牧区的发展,并引发了各种各样的矛盾。本研究基于宁夏盐池的农牧交错带区域特点,从草场制度变迁的路径依赖特征出发,探讨“双权一制”对草场可持续利用的影响,为草场的正式和非正式制度创新提供一定参考。

【关键词】 “双权一制”;草场保护;草场可持续利用

一、研究地区草场“双权一制”实施现状及草场保护和利用状况

本研究选在典型的农牧交错带——宁夏盐池地区。1999年9月,盐池县决定对全县草原实行承包经营责任制,规定人均占有草原面积在60亩以下,以联户形式承包;人均占有草原面积在60至100亩,以户或联户形式承包;人均占有草原面积在100亩以上,以户的形式承包。农民承包的草原由县人民政府统一颁发《草原使用证》,30年内“谁承包、谁经营、谁建设、谁管理、谁使用”。

现在在盐池县的不同地区,其草场承包实施的状况存在很大差异,多种承包形式并存(见图1),不同的自然村在草场承包的时间、范围、方式以及围栏的时间等方面存在诸多差异。人均草场面积较大且资金来源较广的自然村,草场承包制度得到了较好的实施,而在人均草场面积较小、地形复杂或资金不足的自然村,到目前还没有实现真正意义上草场承包,即使名义上草场早就承包到户或组,实际上也并没有严格执行。

注:可利用草原714.7万亩,已经完成“双权一制”落实面积680万亩,其中落实到户100万亩,落实到组或联户450万亩,集体留用机动草场130万亩,已发放所有权证6343份。

草场建设、保护和利用一直受到盐池县的高度重视,主要以天然草场保护、人工种草、改良草场、退耕还草和禁牧休牧为主要内容。盐池县于2002年11月1日开始全面禁牧,是最早在宁夏实施禁牧政策的地区。禁牧政策在产生生态效益的同时,也会对草场产生不利影响,由于草场长期缺乏利用,使得草场的再生能力下降。禁牧政策实施之前,农户对于草场的利用完全是没有保护的粗放型方式,没有实施草场完全承包的地区,农户放牧一般采取轮流放牧或雇牧工的方式,这两种放牧方式均能节省并高效利用劳动力,但是使得农户在很大程度上忽视草场的生态保护。在草场完全承包到户的村,农户采取自家围栏内放牧的方式,相对

更加重视草场生态的维持,更利于草场利用效率的提高。

二、“双权一制”对草场可持续利用的影响

草场退化的严重程度使草场治理制度的变迁成为必然,从最先草场“双权一制”的实施到近些年的禁牧政策执行,再到调研地区基于农牧交错带草场资源禀赋的特殊性所尝试的以社区机制为基础的草场资源管理,我们不难发现新制度经济学理论中的强制性制度变迁,以政府为主体的干预在调研地区一直致力于解决草场可持续利用的问题,但是基于调研地区的草场面积和草场地形的复杂性,使得草场“双权一制”和禁牧等政策的执行差距显现出来,在制度的设计和形成过程中表现出一定的难度和复杂性。

1、草场权属明晰下农户生产与过牧行为

借助于政府的干预将草场承包,承包到户,联户或者自然村以后,不管以什么样的承包状态存在,草场的治理和利用方式都发生了很大变化。草场的生产功能被大大强化,而其他功能却被忽视了,“双权一制”刺激了当地农户生产的积极性,农户将提高养羊收入作为最重要的现期和预期目标,同时草场的治理以提高草场的产出为最重要的目标,因此许多农户大力增加羊只饲养量,通过增加羊只数量来增加收入,在这个目标下,许多措施都是为了提高农户的收入,比如政府补贴农户修建羊温棚。此外,市场观念改变了农户的生产方式,在草场承包到户的村,为了扩大牲畜数量,农户开始转租其他人的草场,还有农户为了适应市场,饲养更适合市场的育肥羊,一年两茬羔、两年三茬羔,提高了出栏率。

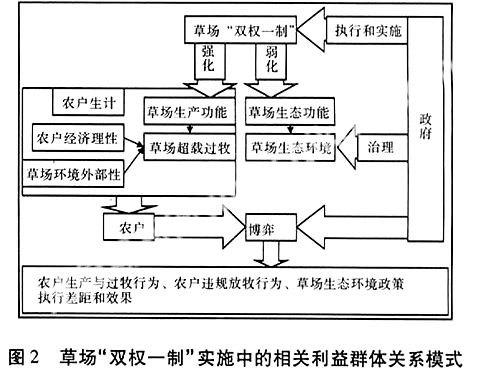

草场“双权一制”的制度设计最初是为了农户生计和经济的发展,然而农户为了提高收入就要增加牲畜饲养量,最终导致了草场退化的农户超载过牧行为,这就涉及到了农户生计与草场环境关系的问题,要保护草场生态环境就必须减少牲畜数量,而减少牲畜数量必然影响到农户的收入,农户的生计与草场生态环境之间存在着矛盾和冲突,正是这样一个简单的关系模式如图2,使得草场的生态环境政策如禁牧政策达不到预期的政策执行效果。

政府为了有效地推进草场生态环境的改善,制定出许多具体的政策,而草场的“双权一制”仍然作为重要的制度在实施,因为政府的预期是草场的“双权一制”会明确草场利用、保护和建设的主体,将农户的利益同草场的保护与建设紧密联系在一起,可以建立农户自我投入、自我建设、自我发展、永续利用的新机制,进而后续才有规范和允许草场流转、多种承包形式并存,但是草场的生态环境也是具有外部性的,所以农户不会自觉保护草场的生态环境,在此基础上政府以项目和政策的方式采取了一系列干预措施,介入到草场保护和农户的微观经济活动,这种干预取得了一些短期的效果,但是存在许多问题,原因是政府的干预不应该将农户排斥在决策之外,草场生态环境的外部性需要农户参与到草场的生态环境保护之中,需要发挥农户的草场建设和保护积极性,而不是仅仅通过政策和生态补偿机制将他们排斥在草场生态环境保护的决策之外,这样只能使农户成为草场的消极保护者,在农户与政府的博弈中,农户是草场生态环境政策的被动接受者,在现有的制度环境下,农户并没有成为理性的、维护自己长期利益的行动者,反而经常被短期利益所左右。

2、草场使用权缺失下农户违规放牧行为

对草场进行治理的观念被引进生态政策中,政府希望恢复草场的生态环境,由于超载过牧被认为是草场退化的主要原因,因此生态环境的治理就变成了对农户放牧行为的管理。

政府的投入主要包括了支持农户维持生计和限制农户放牧行为两类项目,前者包括修建暖棚、人工种草等,后者包括禁牧、生态移民以及退耕还草等,为了强化草场生态环境的保护,政府建立了垂直管理的草场监管机构,这些机构得到了人员、设备和资金的支持,草场的生态环境越来越依赖自上而下的监督管理机制。草场的生态环境保护被认为与农户现期的利益相冲突,因此农户对环境保护是消极的,为了环境政策的落实,政府就直接介入了环境保护,并作为行动的主动者。

现在对调研究地区影响最大的政策是禁牧,实施了全年禁牧,也就是说农户的草场使用权缺失了,羊只完全不可以放牧,只能舍饲圈养。禁牧对村民无疑是生产方式的一个巨大改变,但是在调查过程中,尽管村民的生产方式已经开始发生转变,例如他们开始储存冬天的饲草料并且修建羊温圈以解决羊只过冬问题,但是他们仍然依赖天然草场放牧。此外尽管政府出台了一些相应地补贴政策,购买饲草料仍然加重了农户的负担,使得养羊成本大幅度提高,所以违规放牧行为是普遍存在的。为了躲避监管人员的检查,农户基本形成了夜间放牧的习惯,部分农户结成联盟,希望在违规放牧的时候可以躲过监管人员的检查,甚至希望通过发展与监管人员之间的私人关系来逃避罚款。

调研地区从积极推进草场承包到完全禁牧,草场的生态环境并没有明显改善,把农户从原来的集体体制中解放出来,发挥了他们的生产积极性,但是并没有激励他们关注长远的环境问题。大多数农户知道90年代草场的迅速退化给他们带来的危害,但是他们不相信凭借自己个体的行为可以解决这个问题,这也就是典型的集体行动逻辑,农户彼此之间不信任,认为自己不超载,其他人也会超载,最终结果导致草场生态环境不会有所改善。但是实施禁牧政策以后,政府采取了一些变相保护草场生态环境的措施,基于补贴,农户人工种植饲草料,建设棚圈进行舍饲圈养,饲养方式发生转变,在对草场进行的治理的过程中,许多农业的生产方式被借鉴。

草场承包与政府的生态保护政策并不存在一个清晰的时间界限,在某种程度上他们是相互支持的,例如只有承包以后才能计算每个农户家庭的牲畜载畜量,而对于禁牧的补贴是建立在承包草场的面积上的。草场承包使农户家庭成为了行动者,而生态保护政策将政府建设成为行动的主体,农户家庭作为政策和行动的接受者。当农户被赋予了被动执行者的地位以后,他们所做的选择就是在现有政策空间内如何扩大自己的利益,例如习以为常的违规放牧行为,而且由于他们只是被动的执行者,因此他们表达意见的方式经常是侧面的。政府与农户的博弈现在变成了减少放牧时间和放牧区域与农户通过违规获取利益的过程,在这个博弈的过程中,政府和农户家庭作为博弈双方和两个行动者都付出了比较大的代价。

三、草场可持续发展的制度设计建议

1、鼓励各种经济组织和个人承包经营草场

制定草场承包的优惠政策,对草场承包的农户,应打破以往的个户或联户的界限,可以鼓励各种经济组织和个人承包经营草场。制定投资优惠政策和减免部分税收的政策,广泛吸引社会投资于草场建设与保护,草场建设实行政府与承包户共同投资,并应以政府投资为引导,以农户和社会投资为主体。政府投资的项目如天然草场植被恢复与治理项目、生态环境建设项目、防沙治沙项目等优先安排有建设积极性、有投入能力的草场承包主体,这样既保证了项目的顺利实施,又可以吸引社会投资建设草场、治理生态环境。

2、鼓励农户采取灵活多样的合作经营模式来共同治理草场

草场的家庭承包制与农地的家庭承包制在制度设计上是不一样的,草场以家庭为单位承包,但不应鼓励以家庭为单位来利用草场,在政府保障草场的产权初始配置,保证农户独立占有自己承包草场的收益权的基础上,应鼓励农户采取多样的合作经营模式来共同治理草场,对于草场利用方式的选择应该基于不同的草场面积和草场地形,对于人均草场面积较大的自然村,可以采取以户为单位的方式,草场人均面积小和草场地形复杂的自然村,可以采取自然村为单位的方式,这也符合草场的公共品属性和公共治理的理念,因为实行家庭承包等产权制度改革是不可能将草场资源转变为非公共品的,在草场面积适中和社区自然条件复杂的自然村,则可以按照具体的草场和社区情况进行两种方式的结合,比如草场承包到联户。转变农户的传统经营方式转变,草场承包到户后,农户根据自己草场生产能力,合理利用草场,加大牲畜出栏,加快畜群周转,积极探索改造传统生产经营方式,草场租赁、联户、转包等草场有偿使用的新模式和合作经济组织应大力提倡。

3、进一步探索草场承包、围栏利用的新模式

草场承包、围栏后,能否发挥生态效益和经济效益,还取决于如何利用。由于草场的植被情况比较特殊,目前的研究还不能满足草场建设的需要。其他地方的草场治理和利用方式又不一定适合调研地区,今后应进一步加强对荒漠化治理与草场合理利用方面的研究工作。调研地区的天然草场分布较多药用植物以及经济灌木,天然草场的利用前景比较广阔,应加大对这些资源的研究、开发工作。为探索草场承包后草场利用新模式,应建立草场利用研究基金,对不同地区、不同生态条件下的草场开展科学研究与开发,为草场承包农户提供更实用的利用模式,这将有助于恢复草场植被、增加农户收人,有助于促进天然草场的可持续发展,同时找出能够调动农户积极性的草场可持续利用的新模式。

【参考文献】

[1] 李小云、胡新萍、齐顾波、龙治普.农牧交错带草场禁牧政策下草场制度创新分析.草业科学,2006.

[2] 张树川.宁夏禁牧政策评估及草场可持续利用研究.中国农业大学,2006.

[3] 敖仁其.草牧场产权制度中存在的问题及其对策.北方经济,2006.

[4] 刘俊浩、王志君.草地产权、生产方式与资源保护.农村经济,2005.

【作者简介】

张建珏(1985-)男,江苏,中国农业大学区域经济学硕士研究生.