马克思的游戏、语言和“用法”

2009-04-21何丽野

摘 要:后现代对现代性的批判有一个“语用关系”的轴线。语言实现了从“指称论”到“游戏说”的转变,这个转变对马克思思想的研究有特殊的意义。对马克思思想的研究通常从哲学纯学术的角度着眼。然而,马克思实际从事的是社会批判和改造社会的斗争,游戏的性质的不同,造成马克思语言的“用法”也不同。我们应当从马克思所从事的这三者统一的游戏中去理解马克思的思想和语言,并由此拓展对马克思现代性批判的研究。

关键词:马克思;现代性批判;语用关系

中图分类号:B0-0 文献标识码:A 文章编号:0257-5833(2009)03-0123-07

作者简介:何丽野,浙江工商大学马克思主义学院哲学所教授 (浙江 杭州 310016)

根据南西·墨菲(Nancey Murphy)与小詹姆斯·W·麦克伦登(James W. McClendon Jr.)对现代性与后现代的区分,现代性与后现代有三条对立的轴线,其中一条就是语言上的“指称论”与“语用关系”的对立(注:转引自[美]米勒德·J.艾利克森《后现代主义的承诺与危险》,叶丽贤、苏欲晓译,北京大学出版社2006年版,第24页。)。众所周知,马克思主义是对西方现代性的批判,但一直以来,国内对马克思主义的现代性批判的研究,比较侧重理性与意识形态方面,而对“语用关系”有所忽略。本文拟从这个角度,研究马克思的游戏、语言和用法之间的关系,并从中扩展马克思现代性批判的意义。

一

传统西方哲学,不管是前现代(柏拉图)还是现代性(从康德开始),一直把哲学定位为知识论,即“求真”(truth)。在这个定位中,语言的意义在于与对象的符合,或曰指称论。但后期语言哲学(以后期维特根斯坦为代表)认为,语言的意义不在于指称对象,而在于应对“游戏”。语言所指的是什么只有在游戏中才可得到理解。游戏就是人类各种理论和实践活动。游戏与游戏是不同的,所以在不同游戏中虽然使用同一套语言,这个语言所指的也是同一个对象,但由于它们身处在不同的游戏中,它们的用法可能就很不相同。按照维特根斯坦的说法,人们要认识一颗棋子,不是去感知现象形成观念,也不是通过理性去分析其“本质”,而是要在实际的下棋游戏中。相同的棋子在不同的游戏中的作用也是不同的。这就是语用关系的转向。

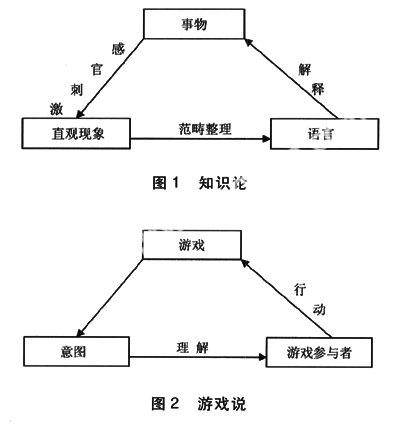

下面以图示“知识论”与“游戏说”两种思想对语言与其对象关系的不同看法(见图1与图2)。

从上图可以看出两者的主要区别在于:前者面对的是事物,后者面对的是游戏。由此造成知识论与游戏论对语言功用的不同看法:

第一、现代性求“真”之语言,其功能是“描述”,即“客观反映”事物的“本来面目”。后现代作为工具参与游戏的哲学语言求“用”,它不是不讲“真”,但这个“真”与学术研究中的“真”不一样。学术研究中的“真”完全依赖于逻辑和事实的证明;作为工具的哲学之“真”,虽然也有逻辑与事实的成分,但总的说来是依赖于其目的实现过程的“有效性”。只要它是有效的,一般也就承认其为“真”;如果无效,它的“真”也会成问题。按照利奥塔的说法,实用性是语言系统“合法性”最有力的证明,逻辑等反倒是很次要的。利奥塔引用卢曼的话说:“在后工业社会里,程序的性能代替了法律的规范性。‘对语境的控制即不顾那些构成语境(不论这是‘自然还是人类)的对话者而实现的性能改善,有可能等于一种合法化。这是一种通过事实达到的合法化。”(注:[法]利奥塔:《后现代状态》,载江怡编《理性与启蒙——后现代经典文选》,东方出版社2004年版,第414页。)

第二、现代性视知识为目的,后现代视知识为工具。亚里士多德曾经说:哲学不是功利性的活动,它只以求知为目的。罗素认为:“从道德上讲,一个哲学家除了大公无私地探求真理以外若利用他的专业能力做其它任何事情,便算是犯了一种变节罪。如果他在进行研究以前先假定某些信念不拘真假总归是那种促进良好行为的信念,他就是限制了哲学思辨的范围,从而使哲学成为琐碎无聊的东西。”(注:[英]罗素:《西方哲学史》(下),马元德译,商务印书馆1982年版,第394页。)但对于“游戏说”来讲,包括哲学在内的所有思想体系都不过是维持游戏的工具。杜威说过,思维的使命不在于认识世界,而在于对环境作出最有利的反应。思维按其本性来说是一种工具,“所有的概念、学说、系统,不论它们怎样精致,怎样坚实,都必须视为假设,就已经够了。它们应该被看作验证行动的根据,而非行动的结局。……它们都是工具,与其它工具一样。它们的价值不在于它们自身,而在于它们所造成的结果中显现出来的功效”(注:[美]杜威:《哲学的改造》,许崇清译,商务印书馆1989年版,第78页。)。罗蒂表明:“对实用主义者而言,问题应该总是‘它有什么用?而不是‘它真实吗?。对其他哲学家的区分和疑问的批评应该指责其相对无用,而不是指责其‘无意义划‘幻觉或‘不一致。”(注:[美]罗蒂:《真理与进步》,杨玉成译,华夏出版社2004年版,第29页。)

第三、纯学术的哲学直接面对事物本身,没有“说话者”与“受话者”的地位。相反地,它要抛弃“说话者”的身份、地位、原有的知识等可能影响人们对“事物本来面目”的认识的一切外在因素,直接地面对内感官中直观的“现象”,以求达到对事物真正“科学”的认识。但是,游戏说很重视“谁在说”与“谁在听”。它在传统语言理论中引入了三个新概念:一是说话者的意图;二是受话者(理解);三是受话者的行动。前面说过,传统哲学认为,一个概念、一句话是否有意义,关键在于它们是否符合所指的客观对象。如果能被证实符合就是有意义,否则即是无意义的。这叫做意谓即意义。逻辑实证主义正是根据这个标准否定了传统形而上学的意义。但后来人们发现,所指的对象与“谁在说”很有关。对罗素那个很有名的摹状词理论中的例子“当今法国国王是秃顶的”的争论,就说明了这个问题。罗素认为这句话毫无意义。因为当今法国并没有国王。日常语言派的斯特劳森就反驳说,这要看说话者是什么人,身处何处。如果是处于1789年以前的法国人说这句话,那么这句话无疑是有意义的。这个批评罗素也接受了。语言哲学由此注意到说话者与受话者之间的关系,以及语言在日常生活中的运用。

罗素总体说来属于逻辑实证主义,在语言功用上也是持指称论的,但后来他就认为,所谓懂得一个词的意义,就是会在恰当的条件下使用它,以及在听到这个词时作出恰当的反应:“由于哲学家都是读书和谈理论的人,他们对于语言的兴趣主要是把它当作一种作出叙述和传达知识的工具,但这只是它的许多功用之一。也许并不是它最原始的功用。对一个上士来说,语言的功用是什么?一方面是发号施令的语言,目的在于让很多听到的人同时作出同样的身体动作;另一方面是骂人的语言,目的在于让那些没有作出预期的身体动作的人难堪。除了附带的效果外,这两种情况都不是用文字来叙述事实或传达知识。” (注:[英]罗素:《人类的知识》,张金言译,商务印书馆1983年版,第69、85-86页。)他后来又认为语句可以分为陈述句和祈使句,它们的意义是不同的。在陈述句中,词的意义相当于一个事物或环境的一个特征,词的出现引起关于该事物或环境的思想;而在祈使句中,人们听到它,话语引起人们的身体行动,就算懂得了它的意义(注:[英]罗素:《人类的知识》,张金言译,商务印书馆1983年版,第69、85-86页。)。二战以后,随着行为主义心理学的兴起,一些语言哲学家把语言的意义定义为反应。他们认为,语言的意义就是语言所产生的行为效果,即对受话人发生的作用。莫里斯在《指号、语言和行动》一书中系统阐发了行为反应理论。他说,语言就是指号,这个指号就是刺激人,引起反应。所以,语言的意义便在于它所引起的人的反应。蒯因也有同样的看法,认为语言的意义要用行为来说明,研究语言的意义要按照“刺激——反应”这个模式来进行。陈述句不会引起人们的反应,例如当学生听到“历史上有个哲学家叫苏格拉底”时,他们不会有什么反应。但像“着火了”这样的句子,它的意义就在于能引起人们适当的反应(注:不过我认为对这个问题要进行具体分析。一些哲学理论,如“世界是物质的,物质是运动的”,虽然属于陈述句,学生在上课时听了不会有什么反应。但是,在特定的语境中,它却起着行为反应的作用。)。后来奥斯汀、塞尔等人在维特根斯坦“游戏说”的基础上提出言语行为论(speech act),更加强调言语在人们行为中的作用。奥斯汀在《怎样以言行事》一书中提出,语言可以用来完成三种不同的行为。第一种叫做“以言表意”(locutionary act),传统哲学作为学术游戏的都属此类。第二种叫做“以言行事”(il locutionary act)。奥斯汀强调指出,作出以言行事的行为时,人们是以“说一些话来做出某种行为”,而不是“做出了某种说一些话的行为”。例如,社会批判理论属于“以说一些话来做出某种行为”,而一般的哲学研究属于“做出了某种说一些话的行为”。第三种叫做“以言取效”(per locutionary act)。即说话目的是要对其他人的思想和行为产生一些作用。日常工作中的宣传和说服即属此类(注:徐友渔:《“哥白尼式”的革命——哲学中的语言转向》,上海三联书店1995年版,第93页。)。

二

从“游戏”和“语言用法”的角度,对马克思思想我们可获得一个新的学术视野与理解。

第一、可以说马克思首先提出了哲学语言作为“工具”的思想。可以作为证据的是马克思的一句名言:“哲学家们只是用不同的方式解释世界,而问题在于改变世界。” (注:《马克思恩格斯选集》第1卷,人民出版社1995年版,第61、15、55、306页。) 为什么说这句话是标志哲学语言作为工具的转向呢?因为哲学家“解释世界”只能用语言,所以这句话前半句其实是用“方式”代替了“哲学语言”。既然如此,那么后半句也就应该补上被代替的词,前面“解释世界”的主语是“哲学家”,后面的“改造世界”的主语也应当是哲学家,而马克思当然不是要求哲学家拿起武器去改造世界。哲学家们的工具只能是语言。这样,这句话完整的意思就应该是:哲学家们只是(用不同的哲学语言)解释世界,而问题在于(哲学家用语言)改变世界。这就是语言的“工具性”了:“哲学把无产阶级当作自己的物质武器,同样,无产阶级也把哲学当作自己的精神武器。” (注:《马克思恩格斯选集》第1卷,人民出版社1995年版,第61、15、55、306页。)马克思同时又提出,只有在社会实践的“游戏”中,才能理解哲学真理性:“人的思维是否具有客观的真理性,这不是一个理论的问题,而是一个实践的问题。人应该在实践中证明自己思维的真理性,即自己思维的现实性和力量,自己思维的此岸性。” (注:《马克思恩格斯选集》第1卷,人民出版社1995年版,第61、15、55、306页。)这里的“思维的……力量”就是从“工具”角度的理解。更重要的是,马克思不仅提出了这样的思想,而且第一个在自己的游戏中成功地实践了这一思想。所以,理解马克思的思想、语言不能从传统知识论意义上求“真”的用法来理解,而要从行为意义上的用法来理解。

第二、马克思语言的作用不是“表意”,而是主张、说服。如果按照奥斯汀对语言功用的三种分法:以言表意、以言行事与以言取效,那么很明显地,马克思的主要语言功能表现为后两类:以言行事与以言取效。它们表现为两个游戏:现实社会的批判(以言行事)和改造社会的斗争(以言取效)。马克思、恩格斯一生的著述都可以说主要是为这两个“游戏”服务的工具。他们的理论学术研究(以言表意)只是外表,批判游戏尤其是后一个政治斗争的游戏才是主要的、实质性的。在这些游戏中,马克思、恩格斯使用的都是同一套语言,我们把它称作马克思主义哲学。但是,在这个哲学语言被马克思(和恩格斯)运用到不同的游戏中去(例如把学术语言分别运用到批判游戏或政治斗争游戏中去)的时候,它们已经具有了不同的用法和意义。

第三、马克思和恩格斯非常重视“受话者”(无产阶级)在语言中的地位与作用。在“游戏说”看来,语言的意义就在于它能为参与游戏者所理解并引出说话者所期待的行动。马克思和恩格斯最关心的也就是他们的思想能否被无产阶级所理解,并激起无产阶级的革命行动。《共产党宣言》里这样说:“共产党一分钟也不忽略教育工人尽可能明确地意识到资产阶级和无产阶级的敌对的对立,以便德国工人能够立刻利用资产阶级统治所必然带来的社会的和政治的条件作为反对资产阶级的武器。”(注:《马克思恩格斯选集》第1卷,人民出版社1995年版,第61、15、55、306页。)恩格斯晚年回忆他与马克思的学术活动时说:“我们决不想把新的科学成就写成厚厚的书,只向‘学术界吐露。正相反,我们两人已经深入到政治运动中,我们已经在知识分子中间……获得一些人的拥护,并且同有组织的无产阶级建立了广泛的联系。我们有义务科学地论证我们的观点,但是,对我们来说同样重要的是,争取欧洲无产阶级,首先是争取德国无产阶级拥护我们的信念。”(注:《马克思恩格斯选集》第4卷,人民出版社1995年版,第197、528、692页。) 又说:“凡是要把社会组织完全加以改造的地方,群众自己就一定要参加进去,自己就一定要弄明白这为的是什么,他们为争取什么而去流血牺牲。……为了使群众明白应该做什么,还必须进行长期的坚持不懈的工作,而我们现在正是在进行这种工作,并且进行得很有成效,已经使敌人陷于绝望。” (注:《马克思恩格斯选集》第4卷,人民出版社1995年版,第197、528、692页。)他这样评论马克思对自己的“受话者”——工人的态度:“马克思认为自己的最好的东西对工人来说也不不够好,他认为给工人提供的东西比最好的稍差一点,那就是犯罪!” (注:《马克思恩格斯选集》第4卷,人民出版社1995年版,第197、528、692页。)

三

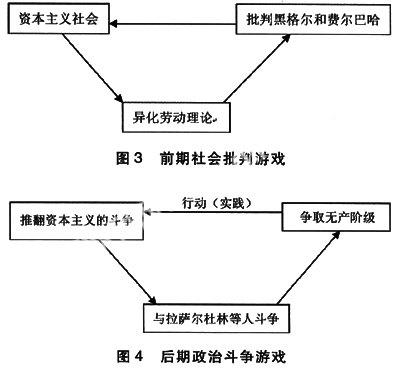

下面对马克思和恩格斯思想与游戏的调整关系做一研究。他们一生从事的“游戏”可以说有两个,以1847年为界。从《博士论文》开始到1847年《共产党宣言》发表,这段时间内,马克思(与恩格斯)所从事的基本上是“社会批判游戏”,学术性相对来说比较浓些;但在1847年以后,随着《共产党宣言》的发表,马克思恩格斯加入“共产主义者同盟”,开始了实际地从事推翻资本主义制度,建立无产阶级专政即真正的政治斗争。由于他们所从事的“游戏”发生了变化,所批判的对象发生了变化,马克思(与恩格斯)前后思想也有诸多不同。这导致了他们哲学语言和用法都发生了一些变化。

从图3、图4中可以看出,马克思和恩格斯前后期的游戏所面对的情况很不一样。

首先,从目的来说,前期批判游戏的目的主要在批判资本主义制度,这是通过批判黑格尔、费尔巴哈和青年黑格尔派来实现的;后期政治斗争游戏的目的主要在于鼓动和组织工人阶级去参加斗争,这是通过与拉萨尔和杜林等人的斗争来实现的。当然,两者有着密切的现实和逻辑的联系,但对马克思来说,前后强调的重点是不同的。例如,马克思在《1844年经济学哲学手稿》中以对现实社会现象的统计资料,用费尔巴哈的“感性”来批判黑格尔抽象的理性,是为了批判国民经济学家把劳动者不当作人只当作劳动力,批判资本主义生产关系下人的异化,而在《关于费尔巴哈的提纲》和《德意志意识形态》中,马克思(和恩格斯)又反过来批判费尔巴哈和旧唯物主义的直观性,是因为在他们看来,这种直观只能导致承认资本主义生产关系的永恒性。黑格尔和费尔巴哈都“只是希望确立对存在的事实的正确理解,然而一个真正的共产主义者的任务却在于推翻这种东西” (注:《马克思恩格斯选集》第1卷,人民出版社1995年版,96-97、321-322页。)。而当1848年的革命“把费尔巴哈挤到后台去了”(注:《马克思恩格斯选集》第4卷,人民出版社1995年版,第223页。)之后,马克思恩格斯也就不再批判他。恩格斯之所以要在《反杜林论》、《自然辩证法》等著作中提出“物质第一性”,提出实践是“对不可知论以及其它哲学上的一切怪论最令人信服的驳斥”,是因为杜林那一套在德国社会民主党内引起了相当程度的思想混乱,党的领导人李卜克内西等人一再要求马克思恩格斯出面对其进行批判。面对“非常法”通过之后残酷的斗争形势,面对杜林利用新康德主义的“不可知论”,向马克思主义所揭示的两个必然的“客观规律性”发起的进攻,恩格斯最急切的任务是重拾工人阶级对马克思主义的信心,巩固他们对资本主义必然灭亡,社会主义必然胜利这个“客观规律”的信心。

其次,从受话者来说,无产阶级作为最重要的“受话者”进入马克思恩格斯的视野。无产阶级理解他们的思想,激发无产阶级的革命行动,成为马克思恩格斯语言的中心任务。可以说明这一点的是:马克思早期的著作往往带有较浓厚的学术色彩,因为他们写作的主要目的是“自己弄清问题”,阅读对象也以学者为主。著作的风格也就比较思辨、晦涩。但在1847年以后就不是这样了。马克思和恩格斯著作的风格开始变得生动、通俗。我们在阅读马克思恩格斯著作过程中可以发现,他们在后期对自己前期的著作版本(如《共产党宣言》)有不少修改之处,都是为了工人们能更方便地阅读理解。恩格斯在《<雇佣劳动与资本>1891年版导言》中有一段话,曾谈到这个问题。他说,在40年代,马克思还没有完成他的政治经济学批判工作。因此,马克思在《政治经济学批判》第一分册(1859年)以前发表的那些著作中,有个别地方与他在1859年以后写的著作中的论点不同,有些用语和整个语句是不妥当的,甚至是不正确的。在供一般读者阅读的普通版本中,作者的思想发展进程中所包含的这种比较早期的观点,也应该得到反映,“但是,当新刊行的版本可以说是专为在工人中进行宣传工作用的时候,那就是另一回事了。在这种场合,马克思一定会使这个发表于1849年的旧的论述同他的新的观点一致起来。所以我相信,我在这个版本中为了在一切重要点上达到这种一致而做的一切必要的修改和补充,是完全符合他的心愿的”(注:《马克思恩格斯选集》第1卷,人民出版社1995年版,96-97、321-322页。)。

最后,不同的游戏有不同的规则,游戏转换以后会出现“规则”转换的问题。维特根斯坦和奥斯汀、塞尔都很强调“规则”在传达讲话者意图中的作用。他们认为,一个讲话者要想使自己的意图被人理解,就要符合讲话的规则。举一个比较典型的例子:中国人见面时常打招呼:“吃过了吗?”这句话的意思其实只相当于“你好”而并不是真的关心他人吃过饭了没有。这就是由中国人日常生活的“规则”决定的。不懂这个规则的外国人就不能准确地理解这句话的内涵,要闹出笑话来。马克思恩格斯前期的批判是面对资本主义社会现实,后期有一个重要内容是与拉萨尔、杜林、巴枯宁等形形色色的机会主义分子、无政府主义者进行斗争,以争取群众。斗争和批判本身带有同一性,意味着把自己降到与对手同一的水平。这也影响到马克思(和恩格斯)理论的形态和思想。众所周知的一个例子就是:恩格斯《反杜林论》思想的形态与结构都受杜林的影响。恩格斯也意识到这点,他在书中说:由于杜林论述的领域很多,范围很大,他也不得不跟着杜林进入某些自己并不熟悉的领域。“对象本身的性质,迫使批判不得不详尽。”(注:《马克思恩格斯选集》第3卷,人民出版社1995年版,第344页。)德国人的特点就是动不动就要创造一个“体系”,要“谈到所有可能涉及的东西,而且还不止这些东西”(注:《马克思恩格斯选集》第3卷,人民出版社1995年版,第344页。)。这就是“规则”。而这些规则会带来一些新的问题。比如说,要反对宗教唯心主义,就不能不强调物质的本体地位。而这样一来,实际上又把物质置于了“神”的地位。对此,恩格斯也说过:“无神论单只是作为对宗教的否定,它始终要涉及宗教,没有宗教,它本身也不存在。因此它本身也还是一种宗教。”(注:《马克思恩格斯选集》第4卷,人民出版社1995年版,665页。)对这个问题,费尔巴哈早年也指出过。恩格斯显然是注意到了他的思想(注:费尔巴哈说:“将物质当作上帝看待,……同时还是假定了神学实体的真理性。无神论这一对神学的否定因此又被否定了。就是说,神学通过哲学又被建立起来了。”参见北京大学哲学系编《西方哲学原著选读》(下卷),商务印书馆1988年版,第494页。)。但恩格斯仍然花了大量的精力在其著作(例如《自然辩证法》)中用“世界统一于物质”来批判“降神论”,其用意是不言自明了。

有些人认为马克思对旧哲学的批判体现了与现代西方哲学相一致的“生活世界”的转向。还有的仅仅从社会批判游戏的角度理解马克思的思想,并从这个角度衡量马克思与恩格斯的思想的价值。这是忽略了两者之间“游戏”的不同。海德格尔等人的存在论转向,其“游戏”是学术批判、文化批判而并不是现实斗争,仍属于思想的内部批判,是对现代性的补充。因此他们很注意自己与传统理论的学术上的关系。马克思和恩格斯虽然也是批判,他们的“游戏”却是现实斗争,最终目的是要推翻资本主义现实社会制度。在这个前提下,除非必要,他们不会去考虑自己与传统学术的继承关系。这也就是马克思恩格斯与法兰克福学派的不同,也就是为什么他们会共同写作《德意志意识形态》和《反杜林论》这样看起来是属于完全不同的哲学思想的著作的原因。如果忽略这一点,把马克思和恩格斯的著作思想从其当时的游戏的历史语境中分离开来,再把它们纳入西方哲学从本体论到认识论,再到存在论的发展轨道,并以此来评价马克思和恩格斯思想的意义与“差异”,这种做法是要不得的。

在理解马克思主义哲学之“语用关系”时,卢卡奇有一段话是值得注意的。在《关于社会存在的本体论》中,他这样说:“人们为自己描绘何种存在图象,这也取决于何种世界图象显得适于为他们在一定条件下进行最佳的、按照客观情况正确地执行职能的实践提供理论基础。这样,正如马克思主义一直强调指出的,实践,首先是社会同自然进行物质交换的实践,就证明了自己乃是检验理论的标准。然而,若要在一定的条件下正确地运用这一就历史的意义而言是正确的观点,那就绝对不应该忽视历史相对性这个因素。”(注:[匈]卢卡奇:《关于社会存在的本体论》(上卷),张峰译,重庆出版社1996年版,第12-13页。理论联系实际是马克思主义区别于其他理论的一个根本性特点,对这个特点的理解,只能从马克思的游戏、语言和用法着手。

(责任编辑:周小玲)