铁马金戈

2009-04-10千里

千 里

无垠的荒野

衰草,黄沙

还有从天际驰来的一支骑兵

如雷的蹄声,蔽日的刀光

排山倒海的铁骑以席卷一切的力量呼啸而来

作为冷兵器时代和热兵器时代早期最具威力和机动性最强的兵种,在近三千年的时间里,骑兵主宰了战场,并在相当程度上改变了历史的进程。可以说,在坦克出现之前,没有一个兵种曾经创造过像骑兵那样的辉煌,也没有一种动物像马那样与人类的战争如此密切——“兵马”成为军队的代名词,“粮草”也成为后勤辎重的象征。拥有和使用强大的骑兵,是每一个军事统帅的希望和企盼;横刀立马、驰骋疆场,也成为了从古至今每一个热血男儿的梦想。

中国,作为世界历史上最悠久的文明古国之一,拥有独立、完整、绵长的军事发展体系和轨迹。从先秦走来的中国骑兵,在战火、烽烟和尘沙的背后,究竟是怎样的面容呢?

骑兵,顾名思义,就是骑在马上战斗的兵种。但从人类开始驯服烈性的野马开始,直到骑兵的大量出现,经历了一个漫长的过程。

我国养马的历史相当早,在二里头遗址的发掘过程中,发现了大量马的骸骨,说明在当时的夏朝,养马已基本形成规模。商朝的甲古文中,养马的记载更为普遍。但在战国以前,马匹主要用来驾车,不用于乘骑。这主要是由于当时的马具很不完善,只有较简单的笼头、手绳等,不要说马镫,鞍具也基本还是空白。而中原华夏族的服饰是上衣下裙,骑马很不方便。在这种情况下,骑马是颇为困难和见功夫的,只有一些具有天赋的骑手,经过长期艰苦的磨练才能办到。在甲古文中,“骑”与“奇”通字,由此可见,商周时期骑马还是一件相当稀罕的事情。正如《左传》中所说:“古者服牛乘马,马以驾车,不单骑也。”少量的骑手,主要用于联络传驿,大量集中应用于战争显然是不可能的。

正由于此,春秋以前的军队,主要是以装备马拉战车为主,战车的数量也成为诸侯国军事力量强弱的一个重要标志。史料记载,武王灭商时,全军只有战车三百乘。但到了春秋时期,“千乘之国”已不在少数。公元前529年,晋国的一次阅兵出动战车4000乘,是春秋时期史载一次性出动战车最多的行动。

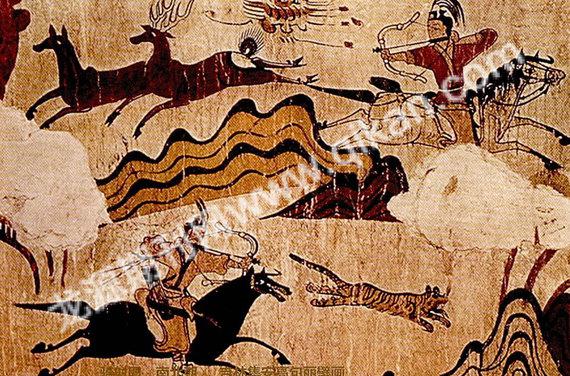

在中原各国车轮辚辚的同时,驰骋于我国塞北广阔草原的游牧民族匈奴(又称严狁、犬戎等),由于生存的需要,较早地掌握了骑马的技术。据《管子•小匡篇》记载,周惠王十三年(公元前664年),齐桓公“破屠何而骑寇始服”。寇,在这里即指匈奴,骑寇,即指单骑的骑兵。建国以来多次的考古活动中,从河西走廊到内蒙古东部,大量的岩画和出土文物表明,在殷商时代,骑射之术在我国的北方游牧民族已很普遍。

值得注意的是,在中原地区战车大行其道的春秋时期,骑兵的萌芽也开始出现。《韩非子》记载,秦穆公二十四年(公元前636年),秦国以“革车五百乘,畴骑二千,步卒五万,辅重耳入之于晋,立为晋君”。大多数研究者认为,这里的畴骑,指的就是骑兵。秦国最先发展骑兵部队,是和秦人善于养马的传统和秦国的地理位置密切相关的。秦人擅牧,史有明载,《史记•秦本纪》中说,“费昌当夏桀之时,去夏归商,为汤御”,能为商汤驾车作战,费昌御马的技术应属一流。直到周孝王时,“非子居犬丘,好马及畜”。此外,秦国地处西北,长期与犬戎作战,在战斗中学会了犬戎骑马作战的技术也是很正常的。除秦国外,骑术在其他一些国家也开始受到重视并在一定程度上得到推广。《诗经•大雅》中所载“古公亶父,来朝走马”,“走马”一词,后人多理解为骑马。春秋时,晋大夫子旃曾以良马二匹,供其叔父和兄弟骑乘,救了他们二人。但这种单骑多为偶发或个体行为,秦国的骑兵运用受条件限制,也不会对战争产生决定性影响。

春秋时期,诸侯国之间的车战,都事先排好整齐的车阵,然后交战。这种车阵,一经交战,很难重新整顿队伍、排列阵势,这样胜负很快就能决定。春秋时期的大战,如城濮之战、邲之战等,都只打了一天。到了战国时期,战争的规模日益扩大,野战、包围战、攻城战越来越多,以前的堂堂之阵已不再适用。历史在呼唤一个全新的兵种和全新的作战模式的诞生。

公元前305年,在与北方匈奴和邻国交战中,其车兵、步兵屡遭败绩的赵国终于痛下决心整顿军备。赵武灵王抱着“虽驱世以笑我,胡地、中山,吾必有之”的信念,决心学习游牧民族的骑射之长。他下令将原来双襟交输于背,大袖、宽幅的服装,依照胡服改成双襟交输于胸前,紧袖、高领的衣服。这种服装行动灵活,便于骑射。尽管遭到了守旧的王公贵族的反对,但赵武灵王锐意改革的决心不变。他亲自上门说服了老脑筋的叔叔公子成,叔侄二人率先穿上了胡服。很快,胡服得以在赵国推广。

胡服的改革为骑兵的建立创造了条件,一支独立的骑兵部队应运而生。赵武灵王又下令在边境设置“骑邑”,用以训练和驻扎骑兵。公元前305年,赵武灵王亲自率领骑兵与中山国决战,取得全面胜利,接着又收服了东胡和临近几个部落。到了实行胡服骑射的第7年,中山、林胡、楼烦全部被征服,赵国版图迅速扩大,“西略胡地,至榆中,林胡王献马”,“攘地北至燕代,西至云中、九原”。

赵国的做法得到了其他国家的高度重视,骑兵作为独立兵种开始在中原各国迅速发展起来。到了战国后期,各国的骑兵数量大为增加。据《战国策》记载,秦国“带甲百万,骑万匹”,魏国“带甲三十万,骑五千匹”,赵国“带甲数十万,骑万匹”,燕国“带甲三十万,骑六千匹”,就是南方的楚国,也是“带甲百万,骑万匹”。从总数上来看,虽然骑兵数量仍然较少,主要担任迂回、包抄、追击、奔袭等任务,但无疑已成为军队主力兵种之一,骑兵,已经不“奇”了。一些高瞻远瞩的统帅和军事家更从战略层面对骑兵的运用予以总结。孙膑曾指出“用骑有十利”,并明确谈到“夫骑者,能离能合,能散能集;百里为期,千里而赴”,对骑兵的机动能力给予了很高评价。

战国后期,许多名将都善于使用骑兵。赵将李牧奉命在雁门郡抵御匈奴,他采取诱敌深入的战略,精选骑兵1.3万人,在车、步、弩兵的配合下,全歼匈奴骑兵主力,斩杀匈奴10余万。赵国名将廉颇、赵奢均善骑射,廉颇年迈时仍能“被甲上马”。在决定秦赵两国乃至天下命运的长平之战中,秦将白起引诱赵括部队进入秦军重兵防守的营垒间,随即以2.5万步兵断赵军退路,5千轻骑楔入赵军先头部队和主力部队之间,赵军首尾分割、粮道被断,困守四十多天后终于全军覆没。此役,白起恰当地运用骑兵和其他兵种,终于完成了我国历史上最早的包围歼灭战。诸侯国中唯一能与秦国抗衡的赵国遭受毁灭性打击,极大地加速了秦国统一中国的进程。

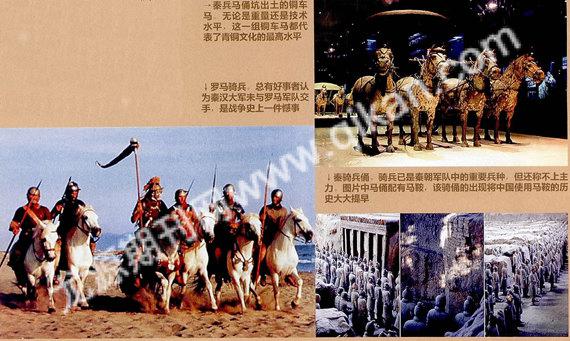

在当时各国军队中,长平之战后,秦军战力已无可比肩。近三十年来秦始皇兵马俑的发掘,为后人了解秦军这一当时中国最强大的军队提供了第一手资料。从俑坑中骑兵俑的排列情况,人们可以推断,当时秦骑兵的运用主要有三种方式:一是与车、步兵混编;二是骑兵单独列阵;三是以游骑执行断后、袭扰等任务。秦骑兵的服装紧身短小,行动灵活,为马上作战考虑得颇为周到。甲胄多为皮制,在提供基本防护性能的基础上十分轻便,但铁制铠甲已经开始装备。特别是二号俑坑出土的陶鞍马,清楚地表明当时的骑兵已经开始使用马鞍。这种马鞍前后两端略略隆起,中部低凹,属低桥鞍。它的发现将原来人们认为的马鞍出现时间提前了一百多年。

从俑坑发掘出的骑兵武器主要是弓箭,格斗兵器很少,大多是自卫用的剑。这表明当时秦骑兵的作战方式以骑射为主。文献常见“骑射”、“驰射”、“毂骑”、“士力能弯弓尽为甲骑”等字样。这从另一个角度也说明了在骑兵的幼年时期,马上格斗并非所长。

在秦统一六国之战中,秦军骑兵纵横驰骋,立下了汗马功劳。

以前无古人的雄才大略统一了六国的秦始皇,不会想到他心目中的万世江山竟会如此短命。秦始皇去世后不久,貌似坚不可摧的秦王朝就在农民起义的战火中土崩瓦解。

在连绵不断的战争中,骑兵得到了飞速的发展壮大。特别是秦亡后,楚汉两军均建立了精锐的骑兵部队。项羽凭借其勇武,作战时往往亲率骑兵,骑着乌骓马,“被甲持戟”,冲锋在前,“所当无敌”。在楚汉彭城之战中,项羽率领骑兵为主的3万精锐千里奔袭,大破汉军56万,几乎生擒刘邦。被韩信在垓下击败后,项羽率28名骑兵突围,斩杀汉军数百人,其战斗力可见一斑。

刘邦在部队中设置了专门统率骑兵的各级指挥官“骑将”、“骑都尉”等,并专设了郎中骑兵,“拜灌婴为中大夫,令李必、骆甲为左右校尉”指挥,在与楚军的多次会战中,这支骑兵部队辗转战于荥阳、魏、齐、楚等地,“破军十六,降城四十六”,发挥了决定性的作用。垓下之战后,项羽轻骑奔逃,灌婴亲率五千骑兵穷追不舍,终于迫使项羽在乌江自刎,中国再度统一。

统一天下的汉朝并没有迎来太平盛世。从夏商时期即是中原文明和华夏民族最严重威胁的匈奴,到汉初已经发展到全盛时期,全族“控弦之士”30万,横行汉王朝的北部边境,且屡战屡胜。公元前200年,匈奴骑兵南侵直至太原,汉高祖刘邦亲率32万大军反击。但以车步兵为主力的汉军在行动飘忽的匈奴骑兵面前完全处于下风。一夜之间,刘邦全军被包围于白登山,最后被迫采取和亲的策略向匈奴求和才得以解围。

作为有几千年历史的游牧民族,匈奴人从小生长在马背上,精于骑射,战术灵活。晁错曾在《言兵事疏》中说匈奴有三大长处为汉军所不及:“其一,上下山阪,出入溪涧,中国之马弗与也;其二,险道倾厌,且驰且射,中国之骑弗与也;其三,风雨罢劳,饥渴不困,中国之人弗与也。”为改变战略上的劣势,汉朝一面对匈奴采取守势,以和亲及进奉财物的方式来维持和平,另一方面下大力气建设骑兵部队,在全国范围内确立了官马制度。文景二帝时期,朝廷颁行“马复令”,用免役的办法鼓励民间养马,在中央和地方设立专管的马政机构。中央任命太仆管理,在地方设有马丞负责。这些官员负责马匹的饲养以备军用。文帝时规定,每一农户要养马一匹,以资军需。从汉初至武帝时,厩马达40余万匹。官马制度保证了汉朝对匈奴作战的大量马匹的消耗,从物质上为建立强大的骑兵部队提供了条件。

到了汉武帝时期,汉军结构终于由车骑并举转变为骑兵为主。彻底击败匈奴,解除北方几千年严重威胁的历史重任也落在了汉武帝这位年轻君主的肩上。

公元前134年,汉武帝听从聂一、王恢的建议。派韩安国、李广、公孙贺等将领,准备采取诱敌之计,在马邑伏击匈奴。由于事机不密,被单于逃脱。汉匈之间脆弱的和平就此被打破。

公元前129年,匈奴攻击上谷(今河北怀来东南)、渔阳(今北京密云西南)等地,烧杀抢掠。汉武帝令车骑将军卫青出上谷,骑将军公孙敖出代郡(今河北蔚县东北)、轻车将军公孙贺出云中(今内蒙托克托县)、骁骑将军李广出雁门,每路辖万骑,反击匈奴。在匈奴的严阵以待之下,李广等宿将或遭失败,或无斩获,初露锋芒的卫青却大胆用兵,轻骑深入匈奴腹地千里,直至龙城(今内蒙正镶白旗附近),斩首七百,取得了汉匈战争史上罕见的胜利。

从公元前127年开始,经过精心准备,吸取总结了经验教训后,汉武帝连续发动了多次大规模反击匈奴的战争。作战区域东起辽东右北平,西至天山车师,纵深从河套直至大漠以北,持续47年。在几乎不间断的战争中,双方投入了以骑兵为绝对主力的近百万大军。大漠荒原,成为了汉匈铁骑最佳的演兵场。

公元前127年,匈奴南侵上谷、渔阳,汉武帝避实击虚,令卫青、李息率骑兵由云中北进,向西直趋高阙,切断了匈奴右贤王与所辖河南地的联系,随即对其迂回包围,歼敌数千,汉武帝“遂以河南地为朔方郡”。

河南之战,与其后汉军气势辉煌的战役相比,规模并不大,但这是汉军首次大规模使用骑兵实行大纵深穿插、迂回包围的战术。在以后的作战里,这成为了汉军大将屡试不爽的战术。

公元前124年,卫青等六位将军,率三路大军,10余万人出击匈奴。右贤王一退再退,直至塞北腹地,认为汉军绝不会到达,放松了戒备。卫青亲率精骑昼夜兼程,赶上匈奴军,随即发起猛攻。右贤王轻骑脱逃,卫青所部共俘获匈奴亲王10余人,兵民1.5万余人,大获全胜。汉武帝遂拜卫青为大将军。

公元前123年,卫青率军从定襄出发,突进数百里,大破匈奴军,歼敌1.9万余人。18岁的霍去病率精骑800,前出大军数百里,斩杀单于的祖父若侯产等2000余人,威名大盛,汉武帝封其为冠军侯。

经过几次大规模战役,北方边境的威胁暂时解除,汉武帝又把目光投向西部。公元前121年,骠骑将军霍去病率骑兵万人,自长安沿渭水河谷西进,一路狂飙,连败匈奴军,斩杀卢侯雨王、折兰王,匈奴败走,霍去病驱兵穷追,越过焉支山千余里,俘获浑邪王子、相国等,歼敌9000余人。

同年夏,霍去病再出河西,长途奔袭后,向祁连山地区匈奴发起猛攻,斩俘3万余人,俘获匈奴五王、王母、单于阙氏、王子59人。河西匈奴只残存十分之三。

河西战役后,浑邪王慑于汉军声威,斩杀休屠王,率部4万余人降汉。汉武帝在河西设置郡县,移民屯田,河西走廊遂成为“丝绸之路”的重要路段。

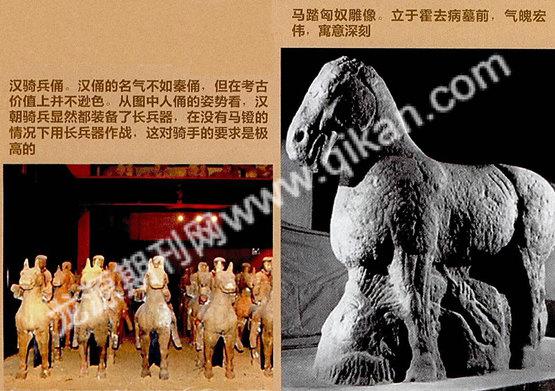

公元前119年,汉武帝派大将军卫青、骠骑将军霍去病各率5万骑兵,分两路向漠北进军。卫青长途行军千余里,与以逸待劳的匈奴单于本部展开决战。经过一天的激战,汉军“士马尚强”,毫无败象。匈奴兵终于不支,单于率数百骑败走,卫青直追至寊颜山(今蒙古杭爱山南麓)赵信城,“悉烧其城”而还。霍去病率军越过大漠后,与匈奴左贤王部遭遇。汉军奋勇争先,夺取了左贤王的旗鼓,匈奴军溃逃。霍去病穷追不舍,深入2000余里,直至狼居胥山,歼敌7万余人后凯旋。

漠北战役是汉匈间空前规模的大决战。汉军以沉重代价(伤亡士卒数万,战马十余万,这从另一个角度说明当时远程突击的骑兵很有可能一人驭二马甚至数马)尽歼匈奴主力,从此漠南再无匈奴王庭。直至公元前111年,汉武帝派公孙贺率1.5万骑兵从九原出塞,赵破奴率万骑从令居出塞,两军行军数千里,未看到一个匈奴人,无功而返。

在长期与匈奴的作战中,汉军骑兵发挥了绝对主力的作用。汉军在卫青、霍去病等著名将领的指挥下,将骑兵高度的机动性发挥得淋漓尽致,大纵深突袭、大范围迂回,在强盛国力的支持下,取得了彪炳青史的胜利。而极少数以步兵为主的作战则不尽如人意。如公元前99年,李陵以步卒5000出击匈奴,虽然大量杀伤敌军,但终因机动性差无法突围,后援不继而全军覆没。

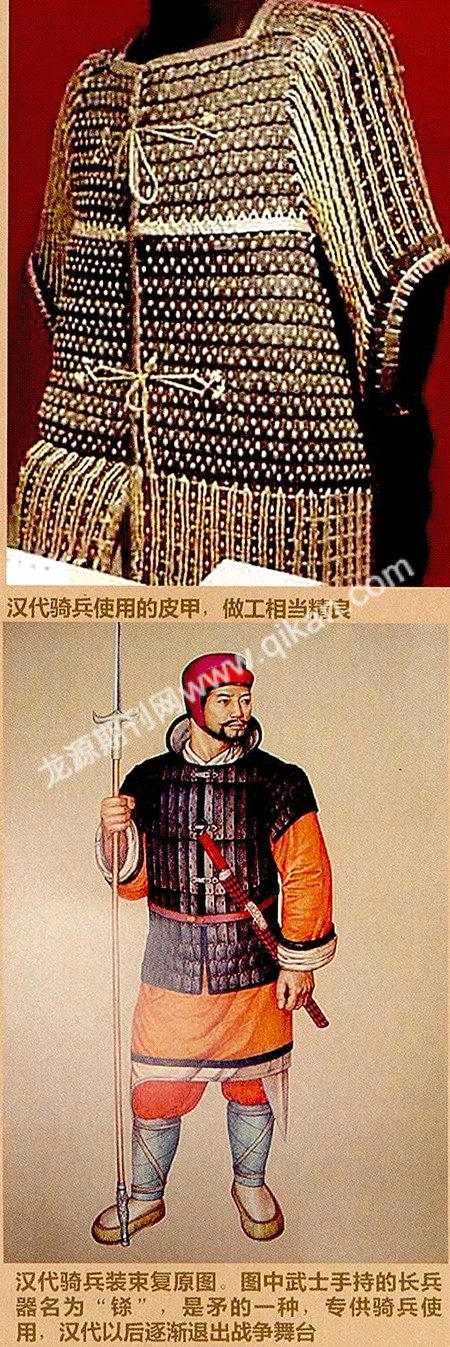

这一时期,骑兵的装具和武器也有很大进步。西汉的《盐铁论》中提到“烦马掌蹄”,这个“掌蹄”,就是给马钉马掌。《史记》记载,“武帝为伐胡,盛养马,马之来长安者数万匹,卒牵掌者关中不足,乃调旁近郡”,这里提到的“牵掌”,有学者认为,考虑到其技术的复杂性和职业的专业性,已经不是早期革制的马掌,而是给战马装蹄铁。马蹄铁能大大提高马匹的工作效率,是一项极为重要的发明。今天仍在沿用的高桥马鞍在当时已基本定型,大大提高了骑手的适应性。虽然还没有发明马镫,但络头、衔、镳、缰绳等勒马之具已极为完善,驭马奔驰相对来说已经较为轻松。

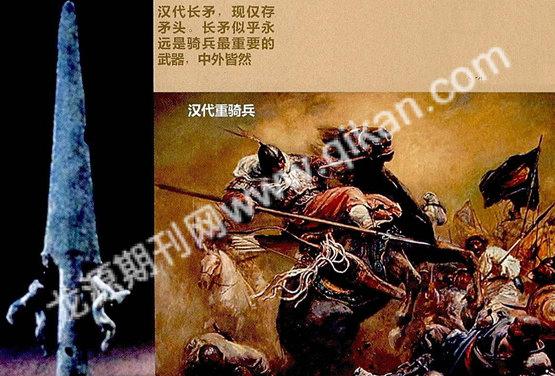

秦汉以来冶铁技术的发展,使得适用于马上近战的武器,特别是长戟大量装备,骑兵不但可以远射,更可以奔驰突击。江苏东阳西汉墓出土的铁戟,全长2.49米;山东淄博西汉齐土墓丛葬坑出土的铁戟,全长2.9米,步兵使用似嫌过长,应为骑兵使用。青海大通上孙家寨出土的汉简中出现的“马戟”一词,验证了上述观点。铁制铠甲也开始普遍装备,取代了皮甲的位置。骑具和兵器的进步使得像项羽那样披甲持戟,所向披靡的勇将已不少见。飞将军李广凭借其高强的武艺和骑术威震边陲,其“射虎穿石”更被载于《史记》,成为正史中的传奇。

骑兵的大量应用,也使卫青、霍去病等高级将领的杰出才能得到了充分发挥。他们对骑兵战术运用之纯熟巧妙,筹划之精准大胆,使得中国骑兵的非凡战斗力达到了前无古人的地步,也远远走在了世界的前列。中国的版图得以巩固和扩大,汉朝成为了当时世界上最强大的国家,这和卫、霍两人的卓越战功是密不可分的。特别是霍去病,司马迁评价其“少言不泄,有气敢任”,在其短短的24年的生命中,创造了惊天动地的旷世伟业。他先后六次出击匈奴,全部大捷。河西战役更奠定了其千古英名,在其之前,中外的军事家没有哪一个将领进行过如此大范围、大纵深的迂回穿插战役。说霍去病将骑兵战术应用到了极致,是毫不过分的。

汉军骑兵的铁骑奔腾于塞北、西域,汉朝的威仪也远播于四方。“明犯强汉者,虽远必诛”,成为了震烁古今的豪迈宣言。

卫青、霍去病等将领虽沉重打击了匈奴,但汉匈之间的战争仍持续了相当长的时间。卫青、霍去病之后,汉武帝又发动了多次大规模的战役,然而公孙敖、李广利等将领已难以重现卫、霍横扫千军的辉煌,加之连年征战,国力有所衰退。因此在公元前90年,李广利兵败投降匈奴后,汉武帝停止了对匈奴的用兵。

汉武帝之后,汉昭帝秉承其“思富养民”的遗训,对匈奴不再用兵。经过十几年的休养生息,到了汉宣帝时期,汉军兵威再振。公元前72年,汉宣帝应乌孙国之请,发骑兵16万,兵分五路,出击匈奴。匈奴望风而遁,五路大军各出击2000余里,竟无大的战事。乌孙军在汉军声威的支援下,大破匈奴,以后汉宣帝设置西域都护,西域各国尽归汉朝统治。

公元前53年,匈奴呼韩邪单于降汉。公元前36年,郅支单于被西域副校尉陈汤调西域各国兵马击灭。3年后,呼韩邪单于亲往长安朝拜汉元帝,元帝赐王昭君与其为妻,此后,终西汉之世,边境再无战端。

西汉之后,骑兵继续长足发展。在王莽军与汉军之间决定性的昆阳之战中,刘秀亲率3000骑兵猛攻敌军大营,与城内守军里应外合,击败王莽军42万,王莽的“新”朝就此一蹶不振。在其后与王郎争夺河北的战役中,刘秀军处于劣势,但他听从吴汉建议,令其赴幽州,“持节北发十郡突骑”。这支至关重要的骑兵多以乌桓人为主,战斗力强悍,“齐鼓而进,敌军大溃”,为刘秀争夺天下起到了决定性的作用。

刘秀进行统一战争的同时,北方和西部的匈奴势力又有所发展,成为东汉王朝的严重威胁。公元48年,匈奴分裂为南北两部,南匈奴单于日逐王比权衡利弊后,向东汉朝廷表示归附,得到允许。公元87年,鲜卑于漠北东部兴起,与北匈奴激战不已。南单于认为这是铲除北匈奴的良机,上书朝廷,请求出兵。公元89年,车骑将军窦宪、征西将军耿秉率汉军骑兵8000名,南匈奴骑兵3万余名,羌胡骑兵8000余名,兵分三路,出击北匈奴。大军先与北匈奴主力战于稽落山(今蒙古国古尔连察汉岭),北匈奴大败,单于连夜奔逃。窦宪督军穷追不舍,在安侯河(今蒙古国鄂尔浑河)歼灭北匈奴1.3万人,迫降20余万人。随后,窦宪又趁北匈奴单于求降的机会,派8000精骑乘夜将其合围,聚歼所部。单于仅率数十骑奔逃。公元91年,北单于在金微山(阿尔泰山)复设庭帐,试图卷土重来。这一回窦宪仅派大将耿夔率800精锐骑兵,长驱5000余里,再破北匈奴,斩首5000余人。经此打击,北匈奴所部再无力与汉室抗衡,举族西迁入欧洲,直至伏尔加河流域才得以定居。从夏商以来持续近两千年的匈奴与中原华夏民族的战争终告结束。

从西汉以来,战争的需要使得骑兵处于连续不断的发展中。到了东汉和三国时,骑兵已发展为相当成熟的兵种,作战方式已由战国、秦初的以骑射为主发展为以正面突击、冲锋陷阵为主。两军交锋时,骑兵往往借助战马快速奔驰的突击力量,用击刺的方式向敌人发动致命一击。在这种情况下,长柄的击刺兵器会起到不可或缺的作用。长戟基本成为制式装备,戟除了可以突刺,还可以勾斫,深受骑兵将士的欢迎。东汉大将马武作战时往往身先士卒,“身被甲持戟奔击”,所向披靡。除了长戟外,尚有短戟可供骑战,后人考证,这种短戟介于长兵器和短兵器之间,往往成双使用。《吴志》载:“孙权骑马射虎,投以双戟”,可见这种双戟在乘马作战时还可出手飞掷敌人,用途广泛。又载:“甘宁执双戟舞”,表明这种武器的装备较为广泛。晋朝张协在《手戟铭》中称赞手戟“锬锬雄戟, 清金练钢。名配越棘,用遇干将。严锋劲技,擒锷耀芒。”虽属溢美之辞,也可看出汗戟的精良和锋利。同时期,长矛也开始在骑兵大量装备。矛的历史也很悠久,《尚书•牧誓》载:武王在牧野之战前夕,下令将士“称尔戈,比尔干,立尔矛”,这是关于矛的最早记载。此外,《周礼》、《诗经》中也有关于矛的记载。《汉记》载,由于西北边境长年战乱,妇女都“载戟挟矛,弦弓负矢”。矛的制造相对简单,使用也较容易,一经装备,很快得以推广,并在以后的岁月里逐渐取代了戟的位置。三国时代马超麾下的西凉骑兵数与曹魏军战,被评为“关西兵强,习长矛”。蜀汉的张飞,便以善用长矛闻名。《三国志》记载,张飞在击败魏军名将张郃后,曾以矛做笔,在岩壁书写《立马铭》传于后世,被后人赞誉“横矛思腕力,繇像恐难如”(繇指魏国大书法家钟繇),武艺与书法并绝于世,十分难得。

在自卫兵器方面,随着冶铁技术的发展,环柄长铁刀也应运而生。长刀的刀脊厚实,刀刃锋利,利于劈砍,不易折断,相对于以刺为主的剑来说,威力更大,便于使用,且可以大量生产,成为了骑兵的必备兵器。在河南洛阳出土的西汉墓里,可以见到随葬的环柄长刀。例如:1957—1958年在洛阳西部清理的23座西汉墓里,都发现了随葬的环柄长刀,长度从0.58米到1.14米不等。山东苍山发现的一把记有年铭的长刀,全长1.115米,刀身上有错金的火焰篆纹,并且有18个错金隶书刀铭:“永初六年五月丙午造卅涑大刀吉祥宜子孙。”由此可知这把刀是汉安永初六年(公元112年)制造的。经过鉴定,此刀是以含碳较高的沙钢为原料,经过反复多次锻打而成,代表了当时相当先进的工艺质量。此外,当时骑兵还可能装备有一种落马后用于自卫的武器,即匕首。诸葛亮就曾“降匕首五百枚,以给骑士”。

弓箭仍为骑兵必不可少的装备,但据考证,到东汉三国时代,骑兵已开始分为以装备长柄格斗武器为主的重骑兵和装备弓箭自卫武器为主的轻骑兵。骑兵的装备、训练、作战使用等方面更加规范,战斗力也进一步加强。

但直到三国时,马镫仍未见使用。熟练地掌握骑术和马上战术仍需要大量艰苦的训练,甚至需要一定的天赋。

黄巾大起义后,东汉朝廷迅速衰亡,各路诸侯之间的战争此起彼伏。战争为社会和百姓带来了深重的苦难,史料记载,三国桓帝永寿二年,全国人口已达5000万人,而晋朝灭吴,结束分裂局面时,全国人口仅为1600万人。但战争也使得军事力量的发展到了当时的一个极致。作为骑兵来说,最重要的是机动性和突击力。如果说西汉的将领将骑兵的机动性给予了最大限度的发挥,到了三国时代,骑兵的突击力也远远超过了前世。一些勇冠三军的武将率领数量不多但经过严格训练、武艺超群的骑兵,勇敢地向敌军冲锋陷阵,所产生的威力是十分巨大的。《三国志》记载,吕布与张燕作战时,常与“其健将成廉、魏越等数十骑驰突燕阵,一日或至三四,皆斩首而出”。吕布最得力的大将高顺,其麾下的骑兵“陷阵营”是吕布军中一支最精锐的王牌部队。“所将七百余兵,号为千人,铠甲、斗具皆精练齐整,每所攻击,无不破者,名为陷阵营。” 《三国志》的记述惜墨如金,但对高顺人数不很多的“陷阵营”却给予如此褒奖,可见其战斗力。公孙瓒军长期驻守北方边境,在于少数民族作战中,“简其白马数千匹,选骑射之士,号白马义从。乌桓更相告语,避白马长史”。这支白马部队战斗力之强,使乌桓退避三舍。

曹操属下的虎豹骑更被称为“皆天下骁锐,或从百人将补之”(在其他部队中可率军百人的军官,在虎豹骑中仅为一名补缺的士兵),全部由曹室宗族将领统帅,如曹纯、曹休和曹真等,在曹操的历次重要战役中,虎豹骑均发挥了重要甚至决定性的作用。建安九年,曹军与袁谭的南皮之战中,曹纯“督虎豹骑从围南皮”,“纯麾下骑斩谭首”。建安十二年,北征乌桓时,曹纯率领“虎豹骑”冲锋在前,“纯部骑获单于蹋顿”。建安十三年时,曹纯“从征荆州,追刘备于长坂,获其二女辎重,收其散卒”。必须指出,长坂坡之战是在虎豹骑“一昼夜行三百里”后立即投入的,这支部队的长途机动力和战斗力之强,的确非同凡响。而曹纯训练和使用骑兵的能力,也在曹军乃至当时之世堪称一流。

骑兵发展的另一个重大标志,就是重甲骑兵的出现。所谓重甲骑兵,就是人和马都披铁甲的骑兵,称为“甲骑”或“铁骑”。这种骑兵具有较强的防护力和集团冲击力,杀伤性极强。在重甲骑兵出现之前,战马最多只有皮制的胸甲。据记载,重甲骑兵最早出现于三国时期的官渡之战,袁绍当时拥有马铠300具,数量虽然不是很多,但作为当时最具威力的兵种,几百匹铁骑集中使用的效果是十分可观的。曹操曾说,“本初(袁绍)马铠三百具,吾不能有十具”。可到了十几年后。曹操与马超在潼关会战,一次性已可出动铁骑5000,“精光耀日”,规模的扩大非常惊人。

三国归晋后,和平终于降临饱经战火的中国,但却只有短暂的10年。这之后,10余年的“八王之乱”和北方少数民族的纷纷南进,使得中国进入了一个前所未有的大分裂、大厮杀和大融合的时期。游牧为生,长于马背的少数民族骑兵和军事技术先进、战斗经验丰富的汉族骑兵,也在几乎持续不断的战争中相战、相融,并继续得以发展。在这种形势下,骑兵成为了军队中的绝对主力。前秦苻坚伐东晋,率“戍卒六十余万,骑二十七万”,骑兵占总兵力的三分之一。战争中,交战方动辄一次投入数万和十几万骑兵,几十万骑兵的大会战也不鲜见。

两晋南北朝时期,重甲骑兵得到了大规模的发展,铁骑以前所未有的规模大量出动。羯族首领石勒进行了长达25年的统一北方的战争。他在襄国保卫战中,大败鲜卑族的段疾陆眷,击溃其骑兵5万,“枕尸三十余里,获铠马五千匹”。后石勒击破刘琨部将箕澹10万余众,获其铠马万匹。以上战例表明重甲骑兵已经成为当时骑兵的重要组成部分,也是军队的主力。

重甲骑兵的优越性是十分突出的,但缺点也很明显,就是人和马匹的负担过重,降低了骑兵本应有的快速突击能力与机动作战能力,而且造价极为昂贵。所以,轻骑兵始终没有退出战争的舞台,并在多次战争中发挥了重要作用,到了隋唐,轻骑兵逐渐取代了重甲骑兵的位置。

这一时期骑兵大发展的一个重要环节就是马蹬的发明与使用。目前已知最早的马蹬见于长沙西晋墓出土的陶俑,但为起上下踏脚作用的短蹬。用于实战的长蹬见于东晋时期制作的陶俑,而最早的长马蹬的实物则发现于辽宁一座北燕期间的墓葬之中。马蹬的装备和使用对于骑兵战术水平的提高具有十分重要的意义。骑手的双脚有了支撑点,双手得到了最大限度的解放,可以用全身的力量进行格斗,使用长短兵器进行马上交战。此外,双脚踩蹬,使人马完全合为一体,骑手可以完成马上站立、俯身、马侧藏身等以前不可能做到的战术动作,从而大大增强骑兵的作战能力。一个合格骑兵的训练时间也大为缩短,训练水平大大提高。

马镫传入欧洲后,在相当程度上改变了战争的形态和历史的进程。美国当代著名历史学家林恩•怀特指出:“只有极少数的发明像马镫这样简单,但却在历史上产生如此大的催化影响”。李约瑟也指出,“像中国的火药在封建主义的最后阶段帮助摧毁了欧洲封建制度一样,中国的马镫在最初阶段帮助了欧洲封建制度的建立”。

这一时期,割据南方的东晋政权在与北方多由少数民族建立的政权作战中,受地理条件限制,马匹数量、质量均难以与对手抗衡。因此步兵对抗骑兵的专门战术也得到了大力的研究和发展。如公元409年,东晋刘裕率军北伐,与燕军骑兵作战时,刘裕将战车4000辆分为左右翼,“方轨徐行”,即步兵夹在战车之间,边走边战斗,骑兵在侧翼和车后警戒掩护。这种战术对燕军骑兵的突击起到很大的阻滞作用。燕军重骑兵多次攻击,未能取胜。

公元589年,大隋的骑兵攻进陈国首都建康的朱雀门。

经过几百年激烈的动荡后,中国再度迎来了统一。 (未完待续)

(编辑/栀子)