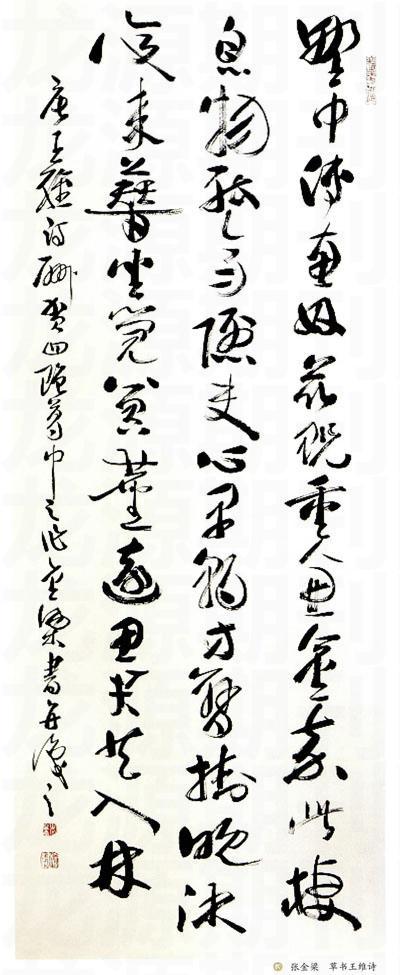

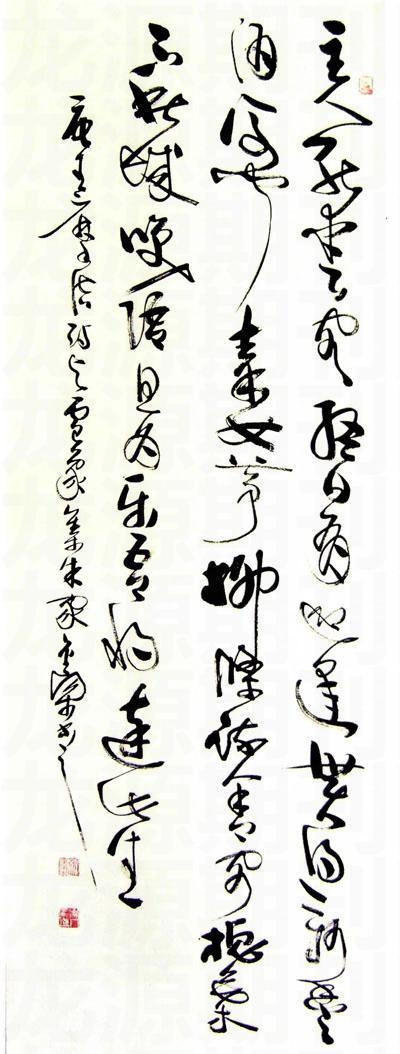

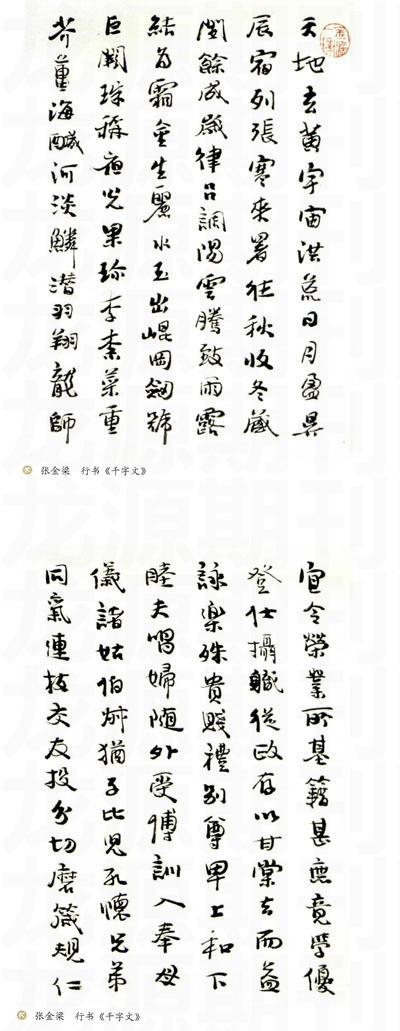

张金梁书法作品

2009-03-24

《笔阵图》是中国古代书法理论史上的重要书论,虽然其作者有卫夫人、王羲之及六朝人伪托等多种说法,但并没有影响其学术价值。《笔阵图》中有“善鉴者不写,善写者不鉴”之论,由于解读方面的原因,其在书坛上一直起着较大的负面作用,引起了人们对此论正确与否的怀疑和争论,至今成为一段公案。因为此论涉及到书法的“写”与“鉴”的重大关系,所以我们有必要对其进行深入地探讨研究,还其本来含义,排除消极因素,才能有利于书法的健康发展。

所谓“写”,是指写字、书写,即书法创作;“鉴”则是鉴裁、审察、识别、评判,即书法研究。于是人们便将“善鉴者不写,善写者不鉴”简单地解释为:“善鉴赏识别的不善写,善写的不善鉴赏识别。”由此便引出了两种观点:一是视此为古人的经验之谈,认为“鉴”与“写”是对立的,书法鉴赏家应以理性层面的审美标准来评判书法作品的优劣,这与书法创作可以偏于一隅寻找激情、追求个性截然不同;与此相反,有人认为不能鉴别书法优劣的人怎能善书,反之不能书法创作的人怎能鉴赏书法的优劣?两种观点至今争论不休。

历史地看,将书法“写”与“鉴”的断然对立之论,在书坛上引起了极大混乱。很多书、鉴全能者,不愿以鉴为能事,怕善鉴而影响善书之名。虽然很多善书者仍然在鉴识上著书立说,但每当论及到“鉴”“写”关系时,都处于一种非常尴尬的局面。如宋代的黄伯思,时人李纲评其书:“正、行、草、隶皆精绝,初仿欧、虞,后乃规模锺、王,笔势简远,有魏晋风气,得其尺牍者多藏弆。”黄伯思是宋代唯一个善章草者,其对此也颇为自负,谓章草之法:“至唐人绝罕为之,近世遂窈然无闻,盖去古既远,妙指弗传,几至于泯绝邪。然世岂无兹人,顾俗眼未之识耳。”大有承传章草舍我其谁之意。他著有《法帖刊误》,在自序中云:“古语有之‘善书不鉴,善鉴不书,仆自幼观古帖至多,虽毫墨积习未至,而心悟神解,時有所得。故作法帖刋误,凡论真伪,皆有据依,使钟王复生,不易此评矣。元章今已物故,恨不示之,后有高识,赏予知言。”不难发现黄氏对“善鉴”自许颇高,但也看出其为彰显“善鉴”谦让“善书”,就其所引《笔阵图》之句来看也颇为孤立,与下文意隔理悖不能畅顺,其原因便是由世俗将“鉴”“书”对立而造成的。

时至晚明,书家赵宦光著有《寒山帚谈》一书,其中专有“评鉴”一节云:“昔人言‘善鉴者不书,善书者不鉴。一未到,一不屑耳。谓不能鉴者,无是理也。果不能鉴,必不能书。”在此赵氏是站在“书”“鉴”两善者的立场上来发表议论的。他认为若“书”“鉴”不能两兼,不是“书”“鉴”的水平未达到高度,就是“善书者”不屑以“善鉴”为能事。结论是:善书者没有不能鉴评的道理,如果真的不能鉴评,必定是不善书者。为了将这个问题论述得更加清楚,其在“拾遗”中进一步进行讨论:“国朝吾吴以书画甲天下,惜乎风气所钟,又陷于‘善书不鉴一语。趋其华,不趋其实,遂令名世者多,传家者寡。苟不必争名,即不必避‘善鉴不书之诮。余作《帚谈》《绪论》,知无不言,言无不尽,评论金石,穷案极断,试令轩、颉、籀、斯,当必为我击节。上古无论,切按丞相、中郎、太尉、右军以及晋、唐而下名世大家,无不有笔法,条论具在。其间托名伪作者无论矣,其人自书勒石者何限,而谓‘善书不鉴,善鉴不书正不然也。”赵氏一面揭示了明代书家深受“善鉴者不书,善书者不鉴”之害的事实,一面列举了历代大书家多有关于笔法的论述,否定了“善书不鉴,善鉴不书”的观点。赵氏与黄伯思不同,他不迷信古人,也不回避矛盾,有胆有识敢说真话,实属难能可贵。

事实胜于雄辩,让我们简单地回顾一下古代书法史,对“鉴”“写”的关系问题会有更为清楚的认识。众所周知,古人求学讲求整体素质的提高,对文化知识的学习皆从文字入手,识读、书写是最初的两大技能训练,之后才是经、史、诗、文、诸子百家,且小学(文字学)和书写作为文人的工具贯之终身,为“书”“鉴”打下了坚实的基础。故广义而言,古代文人墨客,皆具备书、鉴的能力;狭义言之,历代的书家名家也大都是鉴识高手,如唐之褚遂良、宋之米芾,可为代表。其他如晋之“二王”、唐之欧、虞、徐、柳,宋之苏、黄、蔡、薛,元之鲜于枢、赵子昂,明之祝允明、文征明、董其昌,清之帖学书家刘墉、翁方纲、梁同书、王文治,碑学书家邓石如、何绍基、赵之谦、吴昌硕、李瑞清,近代康有为、于右任、沈尹默、陆维钊、沙孟海、王蘧常等,无不是善书、鉴集为一身者。打开《历代书法论文选》《现代书法论文选》,其作者都是书法家,很难找到不善书而有书法专著者。因此说,将书法的“鉴”“写”对立之论是不科学的。

那么“善写者不鉴,善鉴者不写”之论是否锚了,不然应该怎样解释?要解决这个问题,还需对原文字句进行更加深入细致地探讨才能找到答案。“写”“鉴”前面已有界定,而“者”为助词,“善”为“善于”“擅长”等,皆毫无疑义,问题就出在对“不”字的认识上,必须对其重点讨论之。《辞源》释“不”曰:(1)否定词,表示相反意;(2)毋,勿,不要,表示禁止。由此可知把原文释为“善鉴赏识别的不善写,善写的不善鉴赏识别”,是将“不”当否定词用的。我们认为,在此“不”字当为“毋,勿,不要”用才更为准确,古文中有很多这样的句式例子,如《论语·乡党第十》中孔子曰:“食不语,寝不言。”是说吃饭时不要说话,睡觉时不要言语。其中“不”是“不要”之义再清楚不过了。返回来我们再看“善写者不鉴,善鉴者不写”,将“不”字当作否定词,把“不鉴”“不写”释为“不会鉴”“不会写”,既没有根据又无理生硬,很难讲的通。若将“不”字释为“不要”,既符合古文句子规律又合情合理:善写者“不鉴”并不是“不会鉴”,而是“不要鉴”,即书写“不要”被鉴识中的条条框框所缚,可以充分体现自己的审美追求和艺术风格,这样才能创作出高水平的作品;善鉴者“不写”,不是“不会写”,而是“不要写”,即鉴识“不要”将自己书法创作的流派意识和排他心理寓于其中,以免影响鉴识的准确公正。因此我们可把“善写者不鉴,善鉴者不写”的原文重新解释为:“擅长书写的,不要以鉴识的思维书写;善于鉴识的,不要以书写的心态鉴识。”这样不但与事实相符,而且能诠释出作者的本意。

在这里需要强调的是,“鉴”与“写”不是人的分工,而是一个人身上两种功能的体现。这就涉及到一个人心态及思维角度的转换问题,我们可从先贤们对孔子“食不语,寝不言”的讨论中得到启发:“范曰:‘君子存其诚意,当食而食,当寝而寝,言语非其时也。谢曰:‘圣人存心不它,为物之终始,与事在此而心游于彼者异。杨曰:‘肺为气主而声出焉,饮食则气窒而不通,语言恐伤之也。”从中不难看出,这些议论的核心是做事要专心不二,不能随心所欲。若“事在此而心游于彼”,不但不能把事做好,而且可能对自己造成伤害。嘴巴有吃饭、说话的功能,若一边吃饭一边说话,既不能仔细的品尝美味佳肴,又有被咽着的危险。同理可知,人是众多功能的综合体,而一个器官的多种功能不能同时都发挥最大作用,要根据不同场合需要及时进行角色转换,才能使其功效达到最佳。对于“鉴”“写”集于一身的文人墨客来说也是这样,要当鉴而鉴、当写而写,不能位置颠倒,角色混乱,否则便会出现问题。在这里不但体现了“鉴”“写”的角色转换问题,也化解了两者互不相容完全对立的局面。实际上“鉴”“写”如同一只手的掌和背,是一个事物的两个方面,且此两方面存在相互影响共同提高的关系:只有具备丰富的笔墨实践经验,才能使鉴识敏锐深刻,准确公正,成为合格的“善鉴者”;同样只有提高全面修养,在书法上广采博取、鉴古铸今,才能成为真正“善写者”。当然“书”与“鉴”怎样科学地进行角色转换,则需要长期的实践训练方能融会贯通,其中人的素质和悟性的高低也起着重要的作用。

在我们对“善鉴者不写,善写者不鉴”作重新阐释的同时,也提出了一个令人深思的问题。当前,展览已成书法界最为引人注目的事情,特别是国展,成为每个书法人特别关心的一件大事。其中投稿者的“写”,与评审者的“鉴”,正成为这个主体的两个最为重要的方面,也是人们议论的核心所在。若当代书法要健康发展,就需要书法人提高整体修养,成为一专多能者。书家每当创作完了之后,可以进行角色转换,以“鉴”者的眼光去审视自己的作品,以利进行合理的调整提高,才能避免过早结壳以及让评委的口味所左右,根据自己对书法的特殊理解,把握书法自身的发展规律,去追寻书法的最高境界。评委们的责任尤为重大,中国书协虽科学合理的分书体成立了评审委员会,但中国书法博大精深,同一种书体而流派纷纭风格众多,而评委们大都是在某一流派书风中探索的书家,对于书体知识的全面把握会有一定的局限性,这就需要不断地增加自身修养,提高鉴识判断能力,才能在“善写”转换为“善鉴”角色转换后,成为书坛上的伯乐、东方皋。