纪念藏书票

2009-03-19国槐

国 槐

与当今纷纷出版的各种“纪念”藏书票不同,最初的纪念藏书票并不像通用藏书票那样用于出售,而是粘贴在特定图书上的实用票,是藏书机构为纪念那些对本系统有特殊贡献或重要捐赠的人士而特别制作并使用的。这样,可使后人在展阅这些图书的同时饮水思源,缅怀他们的贡献,这是对他们最好的纪念,也充分体现了对捐赠人的尊重,并使书籍流传有序。中国古籍往往会印痕累累,西方珍本也是书票连连。国外大图书馆都会这样做,这是他们的传统,但中国古代似乎没有藏书机构为个人制作纪念印章的惯例,这是西方公共图书馆值得我们学习的一点。西学东渐,随着中西文化交流,我们也有了自己的纪念藏书票。本文就介绍几款中国的纪念藏书票,这几种藏书票有一个共同的特点,就是上面都印有被纪念者的肖像。

书海有“仙舟”

“人人为我,我为人人”最早是由英文“All for each,each for all”翻译而来。1917年有“中国合作运动之父”之称的复旦教授薛仙舟送给他的学生瞿宣颖一本英文著作,瞿将书中的这句话译成中文,遂成为中国合作运动的宗旨和口号,一直流传至今。

薛仙舟(1878—1927),原名颂瀛,字仙舟,广东香山人,肄业于北洋大学法科,曾留学美、德,专攻经济学。他早年加入同盟会,经常与孙中山商讨合作主义,与许多中华民国的开国元勋(如黄兴等)友情甚笃。1914年起在复旦大学任教,宣传合作主义。1919年创办中国第一个合作金融机构——上海国民合作储蓄银行。1920年起指导早期中国合作事业最重要的理论刊物—《平民》周刊。国民党元老陈果夫,曾师从薛仙舟学习德文。据陈果夫回忆:“先生与人只谈合作主义”。因此在德文课上,陈果夫更多接触到的是薛仙舟的合作主义思想。受其影响,陈对合作主义笃信不疑,此后更锲而不舍地推动中国合作运动。1920年,陈果夫在上海组织“上海合作同志社”,专门从事合作研究与宣传。1927年4月,南京国民政府成立,薛仙舟应陈果夫请求,起草了《中国合作化方案》。方案以实现全国合作共和为宗旨,系统阐述了在全国范围内普及推广合作运动的理念,并提出合作执行部门(全国合作社)、合作教育部门(合作训练院)、合作金融部门(全国合作银行)三足鼎立的合作化构想,集中体现了薛仙舟“以合作救中国,以合作治中国”政治主张。不料,薛仙舟在1927年9月意外去世,时年仅49岁。他的去世对早期中国合作化事业是个重大损失。

现今复旦大学700号的建筑曾有个外号叫做“傻瓜馆”,其实它是“仙舟馆“的误读。此“仙舟馆”的前身是奕柱堂,1921年由中南银行总经理、华侨银行家黄奕柱捐资一万元兴建,同年落成,初为学校办公楼兼图书室。1925年,学校办公处迁出,所遗房屋8间统归图书馆使用。1929年学校投资了一万七干元,用于奕柱堂添建左右两翼。1930年1月15日学校举行图书馆扩建落成典礼,为了纪念中国合作运动创始人、复旦前教务长薛仙舟教授,将其命名为“仙舟合作图书馆”。复旦大学在学界被誉为我国合作运动的摇篮。当年“仙舟馆”的字匾是由复旦校友“草圣”于右任题写的。刚入学的新生中不少人不辨其字,看见“仙舟”二字形状很像“傻瓜”,就把它读成了“傻瓜馆”。有人对这一误读倒另有一番见解:开卷有益,哪怕你真是傻瓜,进了图书馆也会变聪明。于是“仙舟合作图书馆”便有了“傻瓜馆”这样一个有趣的“外号”。如今此匾不知是否还在。

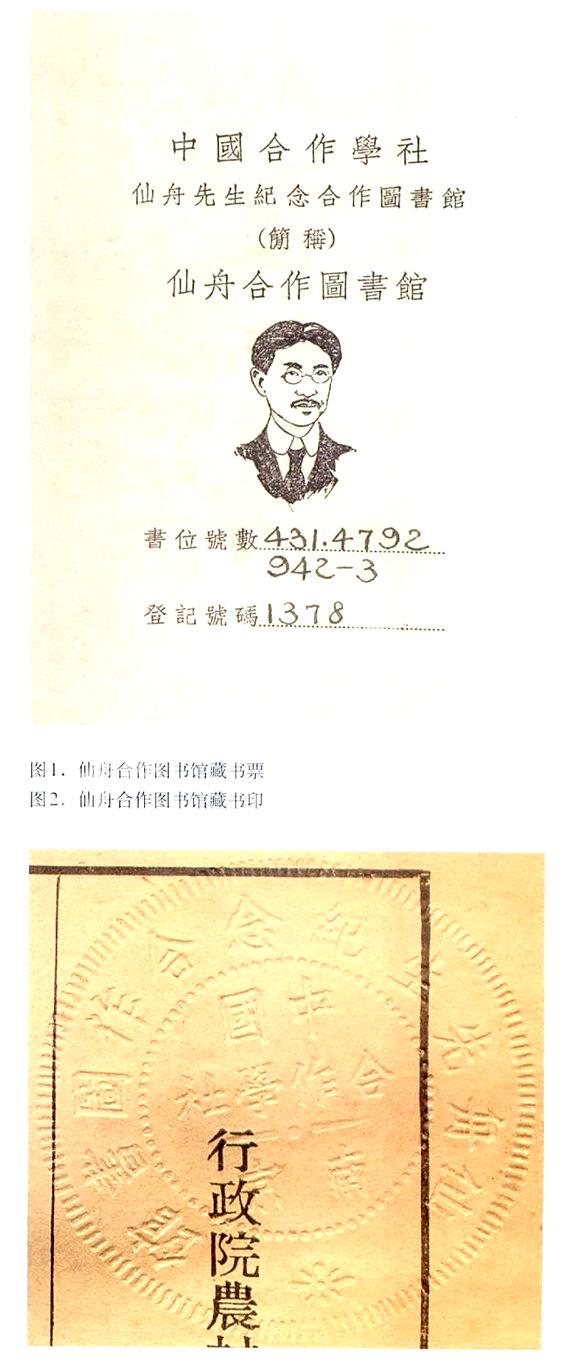

“仙舟合作图书馆”还专门印制了藏书票,上面印有薛仙舟先生的肖像以纪念这位英年早逝的“中国合作运动之父”。我收藏的这枚书票粘贴在民国二十三年出版的《陕西省农村调查》一书上,上面还钤有该馆的钢印。

生物学家欧阳翥

中国老一代科学家中,很多自幼曾接受严格的中国传统教育,具有很深的国学根底,能写一手典雅的古诗文,甚至在这一领域还颇有建树。他们在科学救国理想的感召下,发奋攻读现代科学,留学西方,转而进入科学领域成为科学家,但骨子里仍属传统文化所育之人。欧阳翥就是位这样的科学家。

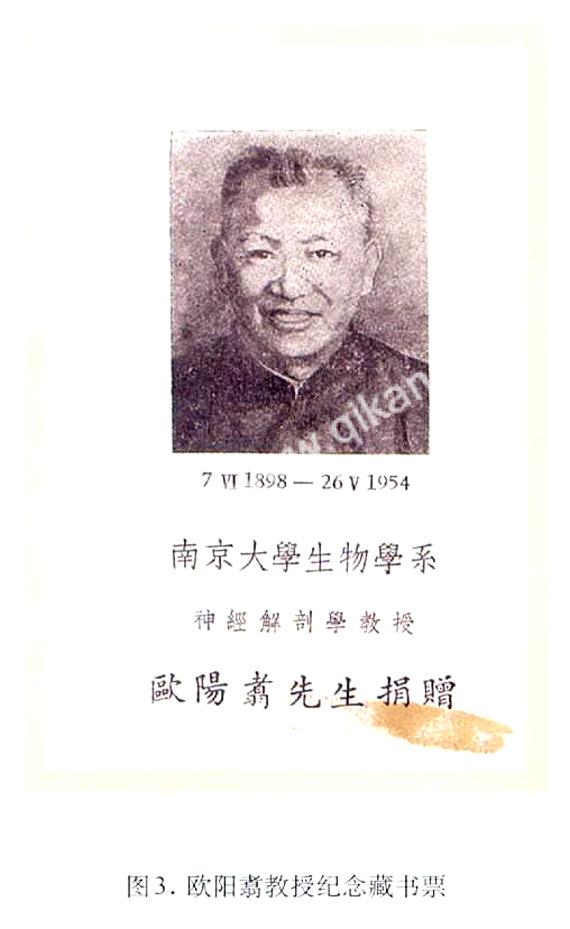

欧阳翥(1898—1954),字铁翘,号天骄。不但是生物学家、神经解剖学家,还是一位古典诗人、书法家。生于湖南望城(今长沙)一个书香家庭。童年时代跟从祖父欧阳笙楼、父欧阳鹏习四书五经与古文史。1919年考入南京高等师范学校(1921年改为国立东南大学),初读国文,继学教育,后转攻心理学及动物学等学科,1924年毕业于东南大学(1928年改为中央大学)生物系,获理学士学位。毕业后留校任助教,研究动物学。1927年曾在中国科学社生物研究所从事短期研究工作。1929年赴欧留学,先在法国巴黎大学研究神经解剖学,后入德国柏林大学攻读动物学、神经解剖学和人类学,1933年获德国柏林大学哲学博士学位。1931年出席瑞士第届国际神经学大会期间,结识巴甫洛夫教授。1932年至1934年间在柏林威廉皇家神经学研究所任研究助理。1934年秋回国,任中央大学生物学系教授,抗战时随校迁渝,期间妻子亡故,未再娶。1938年起长期担任中央大学生物系主任,并曾担任理学院代理院长、师范学院博物系主任。1949年中央大学更名为南京大学,仍任生物系教授兼系主任。1954年春患眼疾等症,几乎失明,于5月25日夜投井自杀,没有留下遗嘱。后被安葬在他生前喜爱的南京著名风景区栖霞山,时年仅56岁。

近代西方殖民国家人种论认为中国人大脑不如西方白种人,学者为此发生学术争论,这是现代科学史上的一桩公案。欧阳翥便是这一公案中力驳此种论调的中国学者。1934年7月,欧阳翥回国前和中国学者吴定良出席在伦敦召开的第二届国际人类学大会。在会上,英国殖民主义学者Shellshear Joseph Lexden做《中国人脑与澳洲人脑的比较》论文讲演,宣称“中国人脑有猴沟,曲如弯月,与猩猩相近,进化不如白人高等”。欧阳翥在会前就已经在英、法、德、荷兰等国搜集证据,在大会上,根据所搜集的材料力驳此观点。在大量的科学证据面前,许多与会的学者认为此种观点站不住脚,自此这位年轻的来自中国的神经解剖学家闻名于世。回国后,欧阳翥继续从事神经解剖学的研究,在国内以及德、英、美、法、瑞士等国学术期刊上发表了20余篇论文。1936年,欧阳翥在德国发表了《人脑之种族问题》文,从外形大小、重量到内部结构、显微解剖等诸多方面,论证了黄种人和白种人的大脑并无显著差异,有力地驳斥了西方种族主义学者诋毁黄种人脑结构和功能不如白种人的谬论,从而改变了部分西方人对中国人的歧视。在国内,他经常做有关人脑的演讲,普及科学知识,消除一些国人的民族自卑心理。

欧阳翥教授不仅是科学家,也是一位国学家,是少有的“横跨人文艺术与科学两个领域的大师级人物”。他是享誉江南的书法家,还创作了大量古典诗文作品。有《退思诗草》六卷、《退思文稿》两卷、《退思诗抄》十三卷、《退思杂缀》三十六卷等著作行世,累计达数百万字。