对《张誉兰亭修禊图》卷的看法

2009-03-19李遇春

李遇春

有学者撰文详细阐述广东省博物馆征集文物的内部运作的相关程序和过程,并例举《张誉兰亭修禊图》卷,说是曾经先师苏庚春先生(按,尚未确定是否与目前所见为同一物)及别的专家认为是真迹,后因“广东专家对作品提出了不同看法,认为画中的人物线条僵硬,画上有很多类似于霉斑的黑点,叶氏的鉴藏印鉴较差,题跋文字与画心不能完全说明是为该件作品所题等等。于是,他们作出了‘暂缓征集和‘慎重考虑的‘鉴定意见。为稳重起见,博物馆因‘鉴定意见的歧异再次失去了购藏此画的良机。”由于本人和林锐同志是该事件的直接参与人,因此对这种责任指责不得不作出必要的应答,即便这种指责是善意的。本来,对一件明清时期的作品进行真伪讨论是一件极为平常的事情,甚至还可以做到求同存异。然而,当要为博物馆征集文物提供真伪以及合理价格的咨询意见的时候则非比寻常,需要有实事求是的态度,对具体情况作出具体分析,细心观察,深入考证,切忌人云亦云。此外,提出“暂缓征集”和“慎重考虑”的意见并不是在逃避责任,只是我们怀疑该作品的真确性而提出的较为平和而客观的简约表述,既然文章把该事件看成是使得博物馆“失去了购藏此画的良机”,把它作为一种责任看待,那么,在此不妨公开我们对该图卷的考证结果,以就教于同好。

一、对款中自署“白描”的质疑

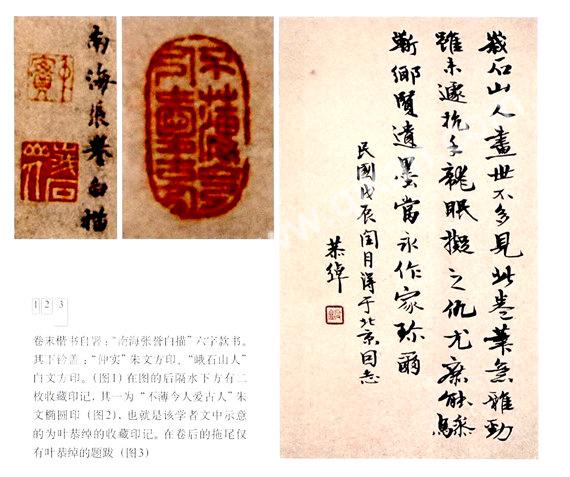

张誉兰亭修禊图卷,纸本,墨笔。于卷末楷书自署:“南海张誉白描”六字款书。其下钤盖:“仲实”朱文方印、“峨石山人”白文方印。(图1)在图的后隔水下方有二枚收藏印记,其一为“不薄今人爱古人”朱文椭圆印(图2),也就是该学者文中示意的为叶恭绰的收藏印记。在卷后的拖尾仅有叶恭绰的题跋,文曰:“峨石山人画世不多见,此卷笔意雅劲,虽未遽抗手龙眠,拟之仇、尤,庶能骖靳。乡贤遗墨,当永作家珍尔。民国戊辰(1928)闰月得于北京,因志。恭绰。”并钤盖:“遐庵”朱文小方印(图3)。画的本幅不见收藏印记。

张誉,史称:明广东南海人,曲江文献公(张九龄)后裔。字仲实,号峨石。能诗,善书。工山水、人物、花鸟、草虫,白描得龙眠(李公麟)之秘,笔法精妙。汪兆镛在《岭南画征略》中将其传记列于名臣梁储之孙梁孜之后,画兰名家杨昌文之前,可知其活动于晚明时期。

“白描”,是中国古代绘画中纯用墨线表现物象的一种技法,常见于描绘鞍马、人物、花卉、动物等不涉及衬景的单物像。如果是带有山水衬景的,人们则会特意指出“墨笔山水人物卷,以白描技法描绘人物(或鞍马)。”等等,而且多出自鉴赏家、评论家的笔下,而不会由画家自称之。

刘九庵先生曾考证:“宋人款‘笔,元人款‘作,明人款‘写。”(见《刘九庵书画鉴定文集》翰墨轩出版有限公司2007年3月儿日出版)。说的是古人署款所呈现的规律性。如宋《李唐万壑松风图》款署:“皇宋宣和甲辰春,河阳李唐笔”(图4)、元《马琬暮云诗意图》款署:“暮云诗意。至正己丑闰七月望日,马琬文璧作”(图5)、明《何浩万壑秋涛图》款署:“万壑秋涛。何浩写赠(上款被裁去)”(图6)等。当然,除此之外尚有:“绘”、“制”、“摹”、“仿”等字的应用,如北京故宫博物院收藏的明《谢时臣溪亭逸思图》,款署:“溪亭逸思。樗仙谢时臣仿王叔明用墨”,只不过是时代特征不明显而已。该卷作者在姓名下自款“白描”,却又是另外一番含意,示意以“白描”取代画家常用的“笔”、“写”、“绘”、“作”、“制”、“摹”、“仿”等字意,甚是怪异,显而易见是有悖常理,违反古人用语习惯。另外,《秘殿珠林·三编》记有张誉的一件人物图,载云:“《明张誉寿字南极老人》一轴。本幅瓷青笺本。纵三尺八分,横一尺一寸二分。泥金楷书‘万寿字,作南极老人全像。款:‘羊城峨石散人写。钤印:‘陛昌。轴内分钤高宗纯皇帝宝玺:乾隆御览之宝、乾隆鉴赏:鉴藏宝玺五玺全。”虽然未见原作,但从作者以泥金在瓷青笺本上写寿字和画南极老人全像的记录看来,这应是一件典型的白描作品,而作者并不是在姓名下自署“白描”二字,而是署一“写”字,完全符合刘九庵先生对明代绘画作品款书规律的归纳总结。若能得此原图对照《卷》画,相信我们的印象会更为清晰。

《明张誉寿宇南极老人》轴的署款和钤印均未见诸于传记,据此亦可添补史料之不足。

二、比较张誉作品的款书字体与印章篆文风格

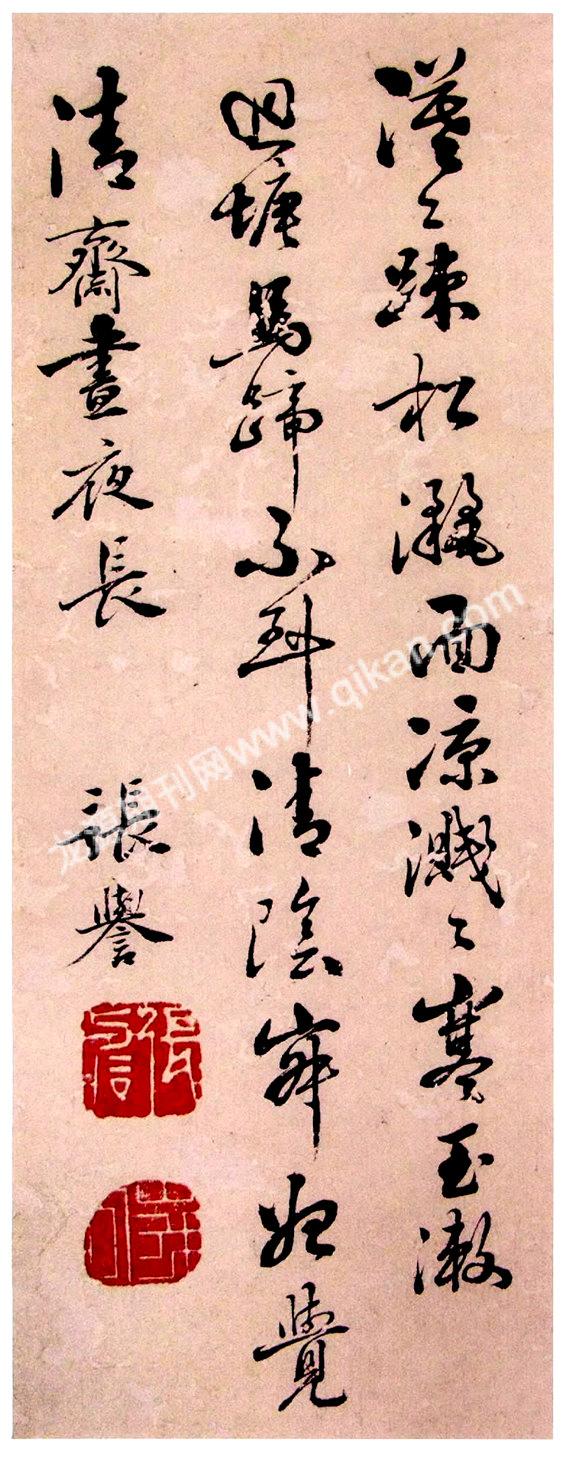

其实,今天我们所能见到的张誉传世作品并非《兰亭修禊图》卷仅此一件,广东省博物馆尚藏有张誉的山水人物轴。该轴画的左上部录有张誉本人的诗及款,题云:“漠漠踈松洒面凉,溅溅寒玉漱迥塘。马蹄不到清阴寂,始觉清斋昼夜长。张誉。”(图7)钤印:“张誉”、“峨石”二方。观此题记能让您感觉到其书法行笔自然、洒脱,特别是署款“张”字的简约,没有半点做作。印章中“誉”字的构成,采用了简体的“与”字与“言”字的合成方式,这是仿制者所未敢想和不欲为之的事,因为这种别体字本身就是一种游离于规范以外的个性创作,仿制的人如果不是照原本临摹,往往是参照传记资料加以炮制,绝不愿意节外生枝,弄巧成拙的。还有,两方印章的篆刻皆采用不事边框修饰的白文,这恰与那一时代诸如陈继儒等人的用印相类(图8),具有鲜明的时代风格。反观《卷》画的款字,略显拘谨;所钤印章的篆刻风格又趋同清人(图9)。将《轴》画与《卷》画两者相比较,何者的可信度更高,观者自明。

广东省博物馆所藏《张誉山水人物》轴,画的下部及裱边钤有数枚收藏印章,其一为“香光私淑弟子罗六湖审定”白文方印(图10);其二为“龙泉砚室珍藏书画印”朱文方印(图11);其三为“陶厚埏字剑秋长寿印”白文方印(图12);其四为“彭泽后人”朱文方印(图13)。其递藏顺序应是:罗六湖、陶厚埏。陶厚埏还于壬申年(1932)在裱边附加题记。

罗天池,号六湖。广东新会人。道光乙酉(1825)举人,丙成(1826)进士,官至云南迤西兵备道兼署云南按察使司,道光二十六年(1846)因处理当地回民事件失当去职,自道光二十七年(1847)归田养老不再复出。罗天池是清代著名鉴藏家,不仅著名于岭南,也闻名于全国,许多流传至今的巨迹都经过他的收藏。他还曾经收藏过数十件董其昌的书画作品,汰去绢本者还存有四十余件,他对董香光书画艺术的痴迷程度就此可见一斑,“香光私淑弟子”的自称绝不为过。陶厚埏,别号剑秋。广东番禺人。大致活动于民国年间,也是一位颇有眼光的收藏家。除此张誉作品外,他还收藏过笪重光的《楚江烟雨图》、周之冕《四季花鸟》卷等亮相干网上的作品,而且皆为曾经是清代广东叶氏、潘氏等大家的藏品。由是可知《张誉山水人物图》轴确为流传有绪的广东绘画作品。

三、《轴》画与《卷》画的绘画技法比较

如图14、图15《轴》、图16、图17(《卷》)所示,《轴》画的树干线条笔墨厚重,着重表现树干松皮的质感,并不凸显锐角,而且多作直干;《卷》画的树干线条单

薄,表现树干松皮的质感却以苔点替代,并凸显锐角。这些看似或然的技法表现,又或是精粗的表象差异,并不影响揭示必然的用笔规律,只要对书画常识稍有认识的人通过自行比较,就可分出绘画技艺的优劣,分出是否均出自一人之手,应验了有比较才有鉴别的规条。

再有,观《轴》画的窗棂具有典型的明代中后期流行的样式,《卷》画的窗棂则是临摹宋元时代的样式,山水树石的处理方式又极具文(征明)家样式,结合《卷》画人物线条紧束,背景山水的处理方式尤若设色山水的处理方式诸因素分析,临摹前人的痕迹较为明显。要是属于临摹本,却不表述摹自何人何本,仅以“白描”一笔带过,丝毫不具古人重谦逊、重礼仪之遗风,无论如何这是说不过去的。

四、关于《张誉兰亭修禊图》卷曾经叶恭绰鉴藏的问题

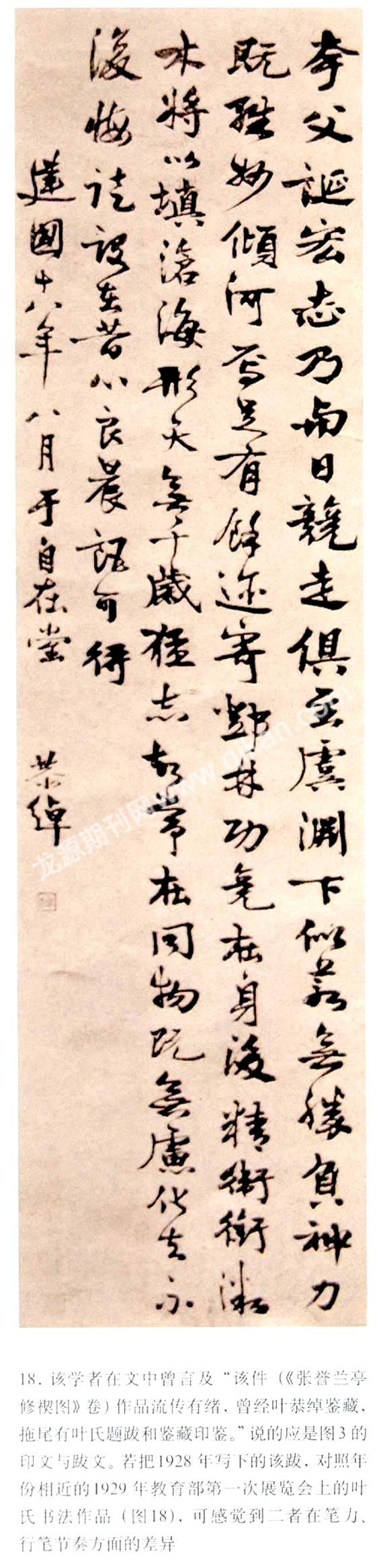

该学者在文中曾言及“该件(《张誉兰亭修禊图》卷)作品流传有绪,曾经叶恭绰鉴藏,拖尾有叶氏题跋和鉴藏印鉴。”说的应是上文所录得的印文与跋文。

叶恭绰(1881~1968),广东番禺人。名士叶衍兰之孙。字誉虎,自号遐庵,晚年别署矩园。毕业于京师大学仕学馆,擅长诗词书画,精于考古鉴赏。早年遑随孙中山先生进行革命斗争,1912年6月,任中华全国铁路协会副会长。1914年创设交通博物馆、铁路材料陈列所,6月任交通部次长兼邮政总局局长。1921年任交通总长等。中年以后于诗文、考古、书画、鉴赏无不精湛。文献古籍,经其整理,保存者尤多。书法雄健豪放,绰约多姿,融会碑帖,自成一家。叶恭绰致力艺术运动五十余年,至老不倦,是中国现代书画大师,20世纪著名文人、收藏家,重要的美术活动家和组织者。其著作甚丰,主要有《遐庵诗稿》、《遐庵清秘录》、《遐庵词》、《遐庵谈艺录》、《遐庵汇稿》、《矩园馀墨》、《历代藏经考略》、《梁代陵墓考》、《交通救国论》、《叶恭绰书画选集》、《叶恭绰画集》等。另编有《全清词钞》、《五代十国文》、《广东丛书》、《清代学者像传台集》等。1951年任中央人民政府政务院文化教育委员会委员,同年7月被聘任为中央文史研究馆副馆长。1952年5月任中国文字改革研究委员会委员。1953年任中国文学艺术界联合会第二届全国委员会委员、中国美术家协会第一届理事会常务理事。1954年任中国文字改革委员会常务委员。次年任北京中国画院院长。1957年加入中国农工民主党。是第二届全国政协常委、第三届全国政协委员。叶恭绰还是中国佛教协会发起人之一,曾被选为中国佛教协会第一、二、三届理事。1958年,被错划为“右派”分子,停止全国政协常委职务和解聘代理中央文史研究馆馆长职务。1959年摘掉“右派分子”帽子。“文化大革命”中遭受迫害,于1968年8月6日病逝,终年87岁。

这里,详录叶氏的传记为的是要说明他既是一位民主革命家,也是一位富有经验的大鉴藏家,还是一位德高望重的老派学者,他对文物及史学的考据是严谨的,作派是考究的。像《卷》画所钤的“不薄今人爱古人”般拙劣的印章,按说他是绝对不会应用的。再者,假如真像跋文中所言的“乡贤遗墨,当永作家珍”那样地值得珍视,那么,必然会记载于他的著述中,也很大机会展示于1940年举办的《广东文物》展上。然而,阅遍《遐庵清秘录》、《遐庵谈艺录》、《遐庵汇稿》、《矩园馀墨》等叶氏著述,均未见著录该《卷》画,又不曾见其展示于盛况空前的1940年《广东文物》展上,未免令人疑窦丛生。若把1928年写下的该跋,对照年份相近的1929年教育部第一次展览会上的叶氏书法作品(图18),可感觉到二者在笔力、行笔节奏方面的差异。因此,以叶氏题跋和藏印作为“流传有绪”的依据,就显得并不那么可信了。

虽然,张誉较之江南名家,其名头偏冷;《兰亭修禊图》卷被冠名白描,与记载又是那么地“吻合”;似乎不应该存在真伪问题。然而,由于有上述诸疑点皆不支持肯定,对于《张誉兰亭修禊图》卷及其类似的作品,我们是不敢,也不会建议博物馆动用公帑征集的。作为公职人员对尚不明确的作品仓促作出肯定的建议,也是职业道德所不允许的。相反,如果遇到确实具有重要历史价值的作品、重要艺术价值的作品、重要科学价值的作品,也是不应该反对博物馆以合理价格征集的,这同样是公职人员的责任和原则。而我们历来为省内各博物馆征集文物承担鉴定任务时,一直是遵循和坚持这种原则,并为各博物馆所认同。在很多情况下,我们还会做工作,鼓励藏家捐献文物或以合理价格出让文物给博物馆。最为突出的便是在我们的极力推荐下、经时任广州嘉德拍卖公司总经理的李秋波先生积极游说,收藏家欣然以国家为重,将具有广东重要史料价值的清初《周导秋林觅句图》卷撤出拍卖,出以较低的价格为博物馆购藏。

许多人都觉得,承担为国家征集文物把关是一件极富荣耀的工作,然而,我却为此常感到诚惶诚恐,因为既不能怕得罪人而人云亦云以逃避责任;更不可为“猎奇”、逐绩效而浪费国家公帑。对《张誉兰亭修禊图》卷的审核过程以及因此引发的议论不也反映出我们对此担忧的客观事实吗?