审美意象组织的动态分析

2009-03-17张伟

张 伟

摘要:审美意象组织是处于构思过程的作家主体心灵中所呈现的心理图像组织,从一个侧面真实反映了艺术构思阶段主体的运动过程。是由多层次、多因素、自成系统的整体结构,它存在于各种心理因素的交互运动之中,反映出整体艺术构思的规律和特征,最终呈现为整体化的心理过程。

关键词:意象;组织系统;心理图像;艺术构思;理论

意与象的有机融合,浑成一体,合称意象,是处于构思过程的作家主体心灵中所呈现的心理图像。意象的出现、流动、展开、以及成为创造性的审美意象,从一个侧面真实反映了艺术构思阶段主体的运动过程。意象慨念的雏形,早在《周易》中以见端倪,有“立象以尽意”之说。而刘勰首先将“意”与“象”浑然一体,肯定了它在创造构思中的作用,是具有创造性的艺术体。如司空图《诗品》中就有“意象欲出,造化以奇”的词句。中国现代美学家叶郎先生也曾提出:“中国的美学体系是以意象为中心的。”但本文所论意象,是从现代心理学的角度,对文艺创作过程中主体的某种心理状态和心灵产物的规定,也称之为审美心理意象。

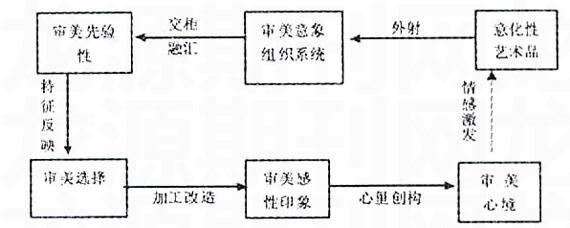

审美本身就是一种精神性的活动,而且主要指一种心理活动,源于人的情感意识的冲突,这种意识冲突构成了审美深层次的心理动力:一方面是人们对主体性的生命的整体感悟、体会与认识;另一方面这“意识”在“生命体验”中指向为“美”的意识,形成一种具有科学性和超越性的意识结构组织,这里所指的组织系统,是事物整体的组织,是对立统一、发展变化的世界存在和运动的方式。也可以认为,在审美活动中,审美主体的心理上早就存在某种“先验性”,它构成了人的共相观念,一旦它受到外界事物的刺激,那些存在信息库里的先有体验和认识,就会和新的信息发生融汇,由生活意识上升为审美意识。因此对审美意象系统的认识,应从“审美的先验性”开始。审美意象组织系统在以人类为主体的审美与创造构思活动中起着轴心的作用,因而要揭示人类审美与创造构思活动的心理奥秘,就必然要对审美意象系统的动态变化作出分析。审美意象心理构思图像可如下所示:

这个反应模式是开放性的结构,创造性的审美意象建构完成是艺术构思成功的主要标志,艺术也将成审美意象组织系统的外射产物,创造也主要是审美意象的有序化和假借物质手段外化的过程,它必然会随着条件的不断发展而不断延伸、循环,并由必然王国进入自由王国,一个不断认识和实践到创造的过程。

一、审美意象的感性层

首先,在审美主体方面,艺术家对生活的感知以及由此在他的头脑中产生的记忆表象为审美的刺激提供了丰富的感性内容,但艺术家的心灵不是镜子,审美意象也不是对客观事物原封不动的反映,它是对心理材料进行强化处理的结果。行为心理学家把它慨括为刺激——反应模式,知觉把感觉阀中分散的刺激物加以组织,构成具有一定形式的整体,使审美生活意识变成一种整合性的意识活动。使那些最能显示对象本质特征的感性内容与原有的观念主动结合、强化,由生活意识上升为一种审美意识。在艺术构思中,当主体唤醒“先验性”的审美意识时,此“先验性”所对应的神经细胞群立即兴奋起来,并激活了主体的思想和情绪,这样在记忆表象层面就会出现一个有生气贯注的审美意象。而它产生的基础就是“先验性”的审美意识,也就是说,艺术家原先对生活的感知以及头脑中的记忆表象为审美意象的诞生提供了感性基础。

其次,在整个意识活动中,对对象形式的选择也是至关重要,艺术家总是希望表现他自己,选择那些与自我相和谐的形式。“音乐只向懂音乐的人弹奏,诗词也只向懂诗词的人呤唱”。正如贡布里奇所表达的那样:“艺术家去寻找周围风景中那些他表现的方面,因此艺术家倾向于去看他所画的东西,而不是他所看见的东西。”所以,审美对象与审美主体相对应而成立,审美选择的过程就是人的本质力量对象化的过程。艺术家的体验自始终都发生着主体与对象的相互作用,外界刺激一旦与主体感受融为一体,就会成为审美意象的初步建构,形成审美心理活动的基础。

二、审美意象心理创构层

审美意象与心理的深层层面相联系。意识支配审美选择,使人的精神进入审美境界,在审美意识的支配下,它感性的把表象材料在头脑中进行加工、改造成为审美印象,使得审美意象系统进入第二层次:审美创构层。在这个意识层里面有特色的刺激物与大脑传感细胞联系并得到强化、改造,在大脑中留下深刻印记,使文学艺术不再是现实的模仿和再现,而是把生活印象进行审美的加工创造。加工后的审美印象与现实印象有着本质的区别,构成所谓的“陌生化”。之所以形成“陌生化”是因为意象是短暂而且易变的,也即是说,一个人只能在很短的时间里保持一种印象,当再次唤起这种印象时就会以原意象略有不同的形式出现。但正是这种意象的易变性和模糊性为心理创构过程提供了保证。同时,它能以那些接进的现实审美印象联系在一起,融为一个超现实的、富有创造性的新意象。我们可以郑板桥画竹为例来对这一层次审美意象的创构过程进行认识,即:(1)“眼中之竹”,指面对客体进行艺术直观和审美观照的意象;(2)“心中之竹”,指在头脑和心灵内部进行主观取舍、抽象、概括,变形重组等加工生成的新意象;(3)“手中之竹”,指通过一定艺术技能例如绘画、市音、动作等将内部主观意象表达或外化出来的成果。这一创作意象三境界说,至今仍是中国美学及艺术创作的精典理论之一。其实,它也反映了包括西方在内所有艺术创作和审美实践的共同规律。毕加索《和平鸽》的创作草图(图1),就典型地反映了意象的加工创生的三个阶段,

注解(1):

由上述可见,“意象不仅仅是再现或代替现实的第一个或最初的过程,而且是一种创新,是一种超越的力量”。

三、审美心境与情感层

“心中意象”这一内心的中间加工阶段是十分重要的一环,它是存在于艺术家头脑中的融入了某种思想情感等因素的形象,也是创构审美心境的心理基础。而审美心境的形成是艺术构思中最重要的内容,“心中意象”一旦确立,主体有了反思经验的主动地位,有了自我意识的自由心境,审美欲得到释放,主体以审美的情趣和态度回首往事,过去的生活经验在理性审视下进入自觉状态,提升到意识的有序高度,此时,主体进入一种虚静状态,精神不受外界干扰,凝神于内心体验。最终,审美心境得以形成。审美心境的形成及其作用是意象系统至为关键的一环。审美心境是在审美欲求的推动下,超越了现实厉害关系实现精神畅游的自由心境。在这个心境里,主体通过审美意识的进一步解构解放自觉的想象力,使人的精神进入审美境界,在一个超越利害关系的自由世界里关照被心灵摄取的对象心像,在想象中陶醉。就如就如一首呤咏梅花的诗,通过直觉的审美印象,就可以联想到现实的梅花形象,而且可以直接赋予对象审美的品格,体现出高洁、孤傲的人格追求。这时的形成的审美心境在

意识组织的建构下形成了整一的具有超越现实意义的审美意义。在神游而忘机的生命体验中,主体的全部精神和感觉都进入审美境界中畅游,暂时忘记现实生活的束缚,超然物外,悠然自得。如陶潜:“采菊东篱下,悠然见南山”的心境,可以说是神游与身游兼有,忘事与忘己并存。审美心境,不忘我就无法发生,这种忘我是自然而然的出现的,审美欲产生,自我就进入了对象境界,仿佛出神入化,分享对象的生命,获得一种游戏的愉快,在境界中的忘我,进入精神自由。美成为自由的象征,主体与对象的协调和谐使审美达到高潮,在这审美心境中,一切的审美对象都通过这一审美心境有再次融入为内心的意象激流中,使得艺术家心灵中意象融合运动超着一个方向发展,最终完成艺术创造构思的活动。

上述建立在融合性基础上的意象的自由联合运动,只是艺术构思中最具创造性的思维开端部分,还尚不足代表艺术构思的全部,还必须有相应的情感来呼应,才能产生完整的意象有机系统。在审美艺术活动中,审美意象系统和情感层次是最为核心的一个层次,因为情感因素总是处于主体审美心灵结构的关键部分,所以审美意象中的情感层次同样受到中外美学家和艺术家的普遍重视,美国美学家苏珊·朗格提出:“艺术表现的情感不应该是个人的情感,而是具有普遍性的‘客观情感,它代表整个人类的精神和心理愿望。”苏珊·朗格在《艺术问题》中进一步指出:“如果艺术是用一种独特的暗喻来表现人类意识的话,这个形式就必须与整个生命形式相类似:第一,它必须是一种动力形式;第二,必须是一种有机的结构,通过一个中心互相联系和依存,换言之,必须由器官组成。……在我看来,苏珊·朗格正是把艺术看成为一个有机生命的人类整体,把审美意象系统和情感层次重新进行抽象和提升,升至为一种普遍意义的精神存在,从而使意象和情感获得存在的合理性。换言之,艺术品只有被赋予了人类最普遍、最稳定、最深层的“情感”也许才能获得艺术美的可能性。中国古代的诗人哲学家庄子与他的思想挚友惠施,就有一段关于情感的哲学问答:“惠子日:‘人故无情乎?庄子日:‘然惠子:‘人而无情,何以谓之人?庄子:‘道与之貌,无与之形,恶得不谓之人?”当然庄子和惠子的对话重在提问,而非回答,重在召人思而非识,从而留给后世一个理解和释义的思维空间。我认为,庄子正是要艺术创造的构思中让主体超越是非的利害,摈弃情感的“悬解”境界,以一种纯审美的艺术态度去从事艺术构思活动,放弃自我的激情、驱逐自我的矫情、虚情,以一种不以物喜,不以己悲,超然物外,淡然虚静的纯审美创作心境出发从事艺术的构思和表达。从而达到“落花无言,人淡如菊”的美学境界,使艺术超越情感的限定而走向审美的永恒。这样审美意象和情感共同构成系统的动态结构和整体结构,对艺术创作构思进行了新的探索和开拓。这是一个激情而深刻的思想意识系统,完全和丰厚的情感融为一体,主体可以与情感为中介,在直觉的观照中领悟审美对象的本质,推动审美主体神思飞扬、追忆、联想更多的意象形式,孕育艺术的形象创造。

综上,审美意象系统是由多层次、多因素、自成系统的整体结构,它存在于各种心理因素的交互运动之中,各种因素相互推动、渗透、提供新的条件,弥补着各自原有的缺陷,反映出整体艺术构思的规律和特征,最终呈现为整体化的心理过程。

注释:

①叶朗,中国美学史大纲[M],上海人民出版社,1985,3页。

②李健夫《现代美学原理——科学主体论美学体系》(修订版),中国社会科学出版社2006年版,第29、30页。

③贡布里奇《艺术与幻觉》湖南人民出版社1987年版第80页。

④赵伶俐,《艺术意象·审美意象·科学意象》[J],自然辩证法研究,2007年,第7期。

⑤阿瑞提。《创造的秘密》钱岗南译,辽宁人民出版社1987年版,第62页。

⑥苏珊·朗格《情感与形式》刘大基等译中国社科出版社,1986年第141页。

⑦苏珊·朗格《艺术问题》滕守尧,朱疆源译,北京:中国社科出版社,1983年第134页。

⑧陈鼓应,《庄子译注》上海古籍出版社1979年版,第一册98页。

参考文献:

[1]李健夫,《现代美学原理——科学主体论美学》中国社会科学出版社[M](修订版)2002年,第1版。

[2]赵伶俐,《艺术意象·审美意象·科学意象》[J],自然辩证法研究,2007年,第7期。