一九四一年香港的“一碗饭运动”

2009-03-16夏雨

夏 雨

为支持祖国抗战,1941年7月至9月间,由宋庆龄倡导的“一碗饭运动”在香港各界引起极大震动,香港民众纷纷上街购买饭券,吃“爱国饭”、“救国饭”,资助抗战,救济同胞,充分体现了香港同胞的爱国热情,为抗日救亡作出了贡献。

筹办“一碗饭运动”

“一碗饭运动”原是美国医药援华会等团体于1939年首倡的。它每年举行一次,在美国人民和华侨中募集捐款,以购买医药和医疗设备,支援中国抗战。不久,“一碗饭运动”扩展到英国、加拿大、南美等许多国家。

从1937年7月抗战爆发到1941年12月7日日本开始进攻香港之前,香港因暂时免遭战火而成为抗日救亡运动的据点。为募集资金救济伤兵难民,时任保卫中国同盟(简称“保盟”)主席和中国工业合作社国际委员会名誉主席的宋庆龄,于1941年在香港发起和领导了这场轰动全港的“一碗饭运动”。她认为在香港发起这样的运动,对于激发150余万香港同胞的爱国热情、募集救灾救难的经费具有重要意义。

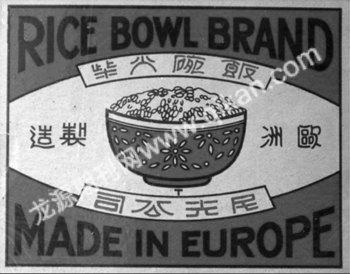

1941年5月初,根据宋庆龄的倡议,“保盟”在香港成立了以宋庆龄为名誉主席、香港立法局华人首席议员罗文锦律师为主席、香港医务总监司徒永觉的夫人克拉克为副主席,并包括香港华商总会负责人在内的“一碗饭运动”委员会。经研究,委员会决定发售餐券1万张,每张港币2元,餐券的价值本可享受几道菜肴,但认购者只能持券到提供赞助的餐馆吃炒饭一碗,其差额盈余将交给中国工业合作社作为救济西北难民的基金。

“一碗饭运动”第一位捐助者是威灵顿街丽山餐室的老板温梓明,他表示愿捐饭500碗。在他的带动下,香港各酒楼、餐室纷纷响应,几天之内就有13家餐饮店参加,共捐饭5000余碗。大家称之为“救国饭”、“爱国饭”。

“一碗饭运动”成立大会召开

1941年7月1日晚,在香港湾仔著名的英京酒家,宋庆龄主持了规模盛大的“一碗饭运动”开幕典礼。“一碗饭运动”委员会的大部分成员以及香港各界中外人士150多人出席了开幕式。宋庆龄首先向在座各位介绍了开展“一碗饭运动”的意义。她指出:“一碗饭运动不但是募了捐去救济被难的人们,并且是要节饮节食,来表示牺牲的意思,这是我们做人的美德,无论中外,无论古今,都是值得赞扬的。”她强调“一碗饭运动是同情于我们抗战建国,而发扬民主精神的表示”,而且“更含有一种深长的意义,因为这次捐款是要帮助工业合作社去组织及救济难民、伤兵,这是巩固生产阵线,是生产救国,是帮助人们去帮助自己,是最妥当的一种救济事业”,因此“是值得提倡的”。

在大厅主席台上,陈列着由宋庆龄捐赠的孙中山生前的珍贵墨宝及其它一些文物和纪念品,并当场义卖,作为对“一碗饭运动”的捐款。不多时,这些珍品便被争购一空。

成立大会后,“一碗饭运动”委员会通过新闻、文艺界进步人士展开了广泛的宣传和动员活动。在社会各界的大力宣传、鼓动下,香港餐饮界对“一碗饭运动”的反响非常热烈。丽山餐室首先宣布捐助炒饭后,上环水坑口的乐仙酒家立即表示捐助3000碗。接着,英京、龙泉、广州、汉商、天燕、小祗园等酒家、餐室、茶居等也踊跃捐饭。截至8月1日,捐助数已达14700碗。与此同时,华商总会、南华体育会、中国青年救护团、岭南同学会、港九居民联合会、华人机器会、妇女慰劳会等香港工、商、妇、学社会团体也纷纷响应“保盟”号召,协助“一碗饭运动”委员会推销饭券。此外,荃湾的天天酒家、中豪联商会、国华银行、五邑工商会等社团以及郑铁如、唐谭美、罗文锦等个人,也都为“一碗饭运动”捐了款。

“一碗饭运动”轰动全港

1941年8月1日,计划进行3天的香港“一碗饭运动”正式拉开帷幕。

清晨,克拉克等“保盟”工作人员就分赴各酒家、茶室巡查,对他们的精心准备表示满意与感谢。

英京、乐仙等13家酒家、餐室都将自己的厅堂门面布置得新颖别致。有的在门上挂出“欢迎来吃救国饭”、“爱国之门”、“光荣之门”的横幅,有的在店堂内张贴爱国宣传画,还有的展出抗日战士英勇杀敌、工合社员努力生产等图片。英京酒家在二楼专设一厅以接待参加“一碗饭运动”顾客,并免茶资。乐仙酒家更是别出心裁,对捐款达100元以上者,使用该店珍藏多年的大红古碗盛饭款待。

当时在公共汽车、电车上也张贴着标语和宣传画,写着“为祖国无家可归的难民请命”、“大家来吃爱国饭”、“全部收入拨交中国工业合作社扩大救济工作”等口号。特别是当天上午,一只特制的大碗模型出现在街头,把活动引向了高潮。一大群人簇拥着这只“大碗”,喊着“多买一碗饭,多救济一个难民”的口号,穿过中环、西环、湾仔等闹市区,给本来就家喻户晓的“一碗饭运动”壮大了声势。

这一天,香港民众纷纷上街购买饭券,大家都以能够资助抗战、救济祖国同胞为荣。一个小摊贩对记者说:“平时各项开支省了再省,即使是一根火柴钱也都要掂掂分量,唯独买‘一碗饭运动餐券不能小气。我买了5碗,妻子儿女都吃了,虽然用去了好不容易赚到的10元钱,但心里却十二万分的高兴,因为我们一家算是尽了中国人应尽的一份责任,良心上感到安适。”

各餐室的老板、店员都视参加“一碗饭运动”为一生中最有意义的事,就像办喜筵那样着意配料加工,以空前优质的服务接待食客。有个衣衫褴褛的乞丐,瞻前顾后上了英京酒家二楼“一碗饭运动”专厅,拣角落里的座位坐下。他可能从未进过如此豪华的酒楼,显得很不自在,正心神不宁时,漂亮的女招待端着热气腾腾的炒饭送到他面前,微笑着说:“请用饭。”现场采访的记者目睹了这一不同寻常的场面,问酒家经理高福中:“讨饭的也来贵店吃炒饭,你们不讨厌?”高经理正色作答:“爱国不分贫富,凡是来吃爱国饭的,我们一视同仁,都热诚欢迎接待。”

8月2日、3日,正值周六和星期天,市民把参加“一碗饭运动”作为光荣而有纪念意义的活动,或携幼扶老举家共食,或呼朋引伴同去餐室。家境贫寒的,买一碗回去,一家老小围坐,你一筷我一匙地分享;病老不能出门的,托人捎带。香港地无分南北,人无分中外,个个都知“一碗饭运动”,他们尽管阶层不同,但同情伤难、支持中国工业合作社的热情却是一致的!

在当天的《华商报》上,头条刊登了宋庆龄的题词:“日寇所之,骨肉流离,凡我同胞,其速互助。”

“一碗饭运动”延长了日期

原定进行3天的“一碗饭运动”很快就过去了,可仍有许多人为没能吃上“一碗饭”而遗憾。各界人士也纷纷呼吁,希望能延长时间,以便让更多的人吃到一碗“爱国饭”、“救国饭”,表达其爱国救难之情。在这种情况下,多数餐室延长了日期,如龙泉茶室延至8月10日,天燕餐室延长至15日,而乐仙、小祗园两家则一直持续到了8月30日。其间售出的餐券远远超过了原定1万张的指标,“一碗饭运动”取得了圆满成功。

9月1日,“一碗饭运动”胜利落幕,在英京酒家举行了结束典礼,由宋庆龄到会主持。会上公布了“一碗饭运动”收入:扣除各项开支,净余港币25000元,法币615元。在胜利进行曲中,宋庆龄颁发了奖品,把她题写有“爱国模范”字样的锦旗授予认捐炒饭的13家优胜餐室,又向英京、小祗园、乐仙三家业主高福中、欧阳藻裳、庞永棠赠送了孙中山先生遗墨“努力向前”,以资特别鼓励。

“一碗饭运动”中所得全部收入都捐赠给中国工业合作社,有力地支援了中国抗战。它的成功离不开宋庆龄的大力支持,更离不开香港同胞的爱国救亡热忱。历史悠久的中华民族造就了共有的民族意识,一方面表现为人们对故国故土和传统文化的执著眷恋,具有“天下兴亡,匹夫有责”的民族责任感;另一方面表现为极强的民族凝聚力,在敌人面前团结为一体,同仇敌忾。事实证明,香港同胞这种传统在19世纪40年代以后中国人民反抗帝国主义侵略的斗争中得到发扬光大,历经抗日战争的洗礼则更见鲜明。这也是“一碗饭运动”在香港取得如此巨大成功的根本原因之所在。