范长江与国际新闻社

2009-03-13魏华龄

魏华龄

范长江(1909—1970),原名范希天,四川省内江市人,著名记者、新闻教育家,新中国新闻事业的创始人之一。曾先后担任新华社副总编辑、人民日报社社长、新闻总署副署长等职。以他名字命名的“范长江新闻奖”,是我国中青年优秀新闻工作者的最高奖。

从小兵到著名记者

1927年6月,发生了四川军阀屠杀学生的“三·三一”大惨案,当时范希天还是一个17岁的中学生,他只身流亡到武汉,参加了第二十军的学兵营,当了一名小兵。后来他随营开拔到南昌,并正式进入以贺龙为军长的第二十军,参加了“八一”南昌起义。起义失败后,他跟着撤退的部队,辗转到过潮汕、广州、福建、江西,后来到了南京。

1931年,他在朋友的帮助下到了北平,开始半工半读的生活。1933年,他一面在北京大学听课,一面以“长江”为笔名向报社投稿,曾任北平、天津两地数家报纸的通讯员,为报纸写通讯,用稿费维持生活,过了一段艰苦的日子。

1935年,他以《大公报》记者的名义,到川北、甘南一带采访。这次采访活动给了范长江一个很好的机会,报道中国工农红军长征行踪和西北近况,使他成了在国内报纸公开如实报道红军二万五千里长征的第一人,同时也促成了他思想上的大转变。由这些报道汇编成的《中国的西北角》一书,和后来斯诺的《西行漫记》一样,当时震动了全国,他因此成了《大公报》的特派记者。接着,他写的旅途通讯《塞上行》,在抗战前开创了我国新闻报道的一代新风,一时脍炙人口。

1936年,范长江先后赴西安和延安,访问了毛泽东、朱德、周恩来等中共高层领导人,报道了西安事变的真相,宣传了中国共产党的抗日民族统一战线政策。

1937年,抗日战争爆发后,他又奔赴晋察冀前线采访,发表了大量的战地通讯,满足了关心国事的广大读者的需要,深受读者的欢迎。

1937年和1938年是抗日民主高潮时期,自1938年秋武汉沦陷后,日寇侵华主力转而向华北进攻八路军,对国民党则改为以政治诱降为主、军事进攻为辅的策略。国民党的政治态度开始转变,蒋介石提出了“一个党,一个主义,一个领袖”的反动主张,实际上是继续国民党的一党专政,政治空气逐步恶化,反共势力抬头,在《大公报》内部斗争也很激烈。

就在这时,范长江写了一篇题为《抗战中的党派问题》,他主张抗日党派的民主团结,反对“一个党,一个主义,一个领袖”的反动路线。文章交到《大公报》编辑部,报社领导人看了,拒绝发表这篇文章,并向范长江提出要改变政治态度,作为继续留在《大公报》工作的条件。范长江坚持自己的立场,拒绝了报社领导人所提出的要求和条件,并把文章拿到邹韬奋主编的《抗战三日刊》上发表。

从此,范长江与《大公报》决裂,离开了《大公报》,同时离开的还有孟秋江等人。当时,范长江不仅是《大公报》的名记者,而且是中国新闻界非常引人注目的人。他突然离开《大公报》,受到中国共产党领导人特别是周恩来的重视和关心,1939年周恩来介绍他加入了中国共产党。

由“青记”到“国新社”

为了和国民党的新闻封锁作斗争,扩大抗日宣传力量,中国共产党在新闻战线作了一个重要部署,就是成立中国青年新闻记者学会(简称“青记”)。

“青记”由范长江、陈农菲等人发起,吸收散布在全国各抗日前线的青年战地记者为主体,也有少数老新闻工作者参加,于1938年3月在汉口成立。这是一个在党领导下的统一战线性质的新闻学术团体。

当时,党的负责人是陈农菲,范长江是学会的常委。成员年龄都在20岁上下,他们有文化,而且都有较高的民族觉悟,能吃苦,活动能力也强,会员曾达到1000人左右,在解放区、国民党统治区都建立了分会。

“青记”组织开展新闻工作经验交流和政治理论学习等活动,出版有会刊《新闻记者》(月刊)。这是由范长江主编的一份影响较大的新闻理论和新闻业务刊物,培养了一大批优秀的新闻工作者。“青记”把一支强大的舆论力量吸引到中国共产党的周围,为“国新社”的建立奠定了基础。

武汉失守后,“青记”总社迁到桂林,后又迁到重庆。“青记”桂林分会是当时广西新闻界最活跃的一个学术团体,每月都举行学术座谈会或报告会,如《江南敌后区采访》(任重作报告)、《抗战二年来采访工作之检讨》(孟秋江、于友、石燕等作报告)等,对战时新闻工作者业务水平的提高起到了很好的推动作用。1941年皖南事变后,“青记”桂林分会于4月被国民党当局查封。

“国新社”的全称是国际新闻社。抗战初期,在国民党统治区,新闻报道是由中央通讯社独家垄断的,除中央社以外,不容许有别的新闻通讯机构,延安的新华社在国统区又不能发稿。为打破国民党当局对新闻的垄断和控制,根据南方局周恩来的指示,有另行成立一个通讯社的必要。“国新社”之所以称为国际新闻社,是由于它最初是以搞国际新闻宣传起家的,它适应了国民党政府开展对外宣传的需要,为它提供对外报道的新闻通讯。

抗战初期,由于国民党在军事上节节败退,而其在宣传上又往往自欺欺人,失去了国内读者和国际上的信任。当时,国民党军事委员会有个国际宣传处,主持人是董显光,他很想通过范长江和“青记”提供国际宣传方面的材料,并约当时在《大公报》任记者的范长江担任特约通讯员。

范长江觉得一个人的力量有限,没有接受。这事给周恩来知道了,认为可以建立一个通讯社为国际宣传处服务。这样,按照周恩来的意图,由范长江与当时在三厅工作的胡愈之(中共秘密党员)一道去同国际宣传处副处长曾虚白商谈,最后一致同意建立一个“国际新闻社”,为国际宣传处服务,由“国新社”负责供给对外宣传的报道材料。

之后,范长江全力开始筹建和领导“国新社”的工作。由于有为国际宣传处工作的关系,“国新社”很快获得国民党政府的批准,取得了采访和发布新闻的合法地位,同时也解决了经费问题。

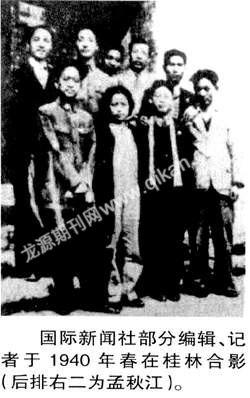

“国新社”于1938年10月20日在长沙成立,长沙大火之后迁至桂林,于1938年11月21日在桂林成立总社,社址在环湖路20号(今榕湖北路机关事务管理局处)。社长兼采访部主任是范长江,副社长是孟秋江,黄药眠任总编辑。范长江后因事离开桂林,社务就由孟秋江代理。

“国新社”的任务是向报纸、刊物发新闻通讯稿和专论稿,发稿的对象和范围主要是当时国民党统治区的报纸和海外华侨办的报纸。它的言论态度是抗日和民主,方针是“坚持抗战,反对投降;坚持团结,反对分裂;坚持进步,反对倒退”。它是由中国共产党领导的,具体由八路军桂林办事处主任李克农领导。

“国新社”的社员有两种,一种是专职为“国新社”工作,由社里负担他们的生活费,除了吃饭,每月还有点零用钱;另一种是按期为“国新社”写稿,他们都有社会职务,无须由社里负担生活费用。每个社员都必须在政治上赞成抗日和民主,支持“国新社”的工作,并交纳至少50元的入社费。社员主要来自“青记”的骨干,总计有100多人,社内记者、编辑20多人。

后来,香港原有的国际新闻社(由恽逸群领导)也并入“国新社”,改为香港分社,桂林设立总社,另在重庆、金华设办事处,在国内有各地通讯站400处(多由“青记”成员负责),海外通讯站150处,形成了一个遍布海内外的通讯网。稿件来源不仅有国统区、海外爱国华侨来稿,还有各解放区、游击区的通讯报道,特别是一些著名国际问题专家的特约稿件,深受各报刊和读者的欢迎。创办初期,曾一度获得国民党中宣部国际宣传处的好评。1939年至1940年夏,是“国新社”的全盛时期。

“国新社”在桂林期间,所发新闻稿有下列几种:面向国外的有《远东公报》、《远东新闻通讯》(英文版),内容主要是新闻通讯和国际评论;面向国内新闻单位的有《国际新闻通讯》、《国际新闻资料》;面向桂林各新闻单位的有《市内新闻稿》;面向海外华侨的有《祖国通讯》、《国新通讯》,每周一期,16开、10页左右,期发量1000份。

此外,还有应约专为某些新闻单位撰写的“特约专稿”,一般用复写纸复写三五份,发至特供单位。这种特稿,发稿时还注意按报纸分布的区域岔开。即一个地区只发一家报纸,使当地新闻单位使用时,可以“本报特稿”刊登,成为当地独家新闻,深受报纸欢迎。据统计,先后利用“国新社”稿件的,有国统区报纸,有东南亚、印、美、澳等国的报纸,以及非洲的华侨报纸共150多家。这是国民党中央通讯社所不及的。

也正因此,“国新社”引起了国民党顽固派的恐惧和仇视,国民党中宣部于1940年5月以正式公函通知国际宣传处,要特别注意审查“国新社”的稿件,特务头子徐恩曾也给曾虚白打招呼,说“‘左倾作家胡愈之、范长江等,在桂林组织‘国新社,其主要活动为宣传‘左倾思想……”,要曾虚白进行调查上报“该社内容及实际负责人的政治背景。”

1940年11月,“国新社”在桂林召开有各地社员代表参加的第二届年会。范长江按照党的指示,向大会作了工作报告,分析了当时的政治形势,对“国新社”的工作,一方面作了坚持工作的部署,另一方面也作了应变的准备。

1941年皖南事变后,重庆国民党方面即密令桂林办公厅主任李济深,将桂林“国新社”社长范长江扣留。李济深接电报后,并未立即执行,而是改用宴请文化界朋友(包括范长江)的方式,在席间意味深长地说:“我们这样的宴会以后恐怕不会有了”,向大家暗示局势的严峻。饭后,李特送了一张飞香港的机票给范长江,彼此心照不宣。待范长江飞抵香港后,他才拿出重庆发来的“密令”,“交办”下去。

范长江飞香港后,桂林、重庆“国新社”同时被迫关闭。“国新社”的联系中心从此转移到了香港,留在国统区的社员仍然冒着危险给“国新社”写稿,这项工作一直坚持到1941年12月8日太平洋战争爆发和香港沦陷。

发现人才培养人才

作为一个新闻记者,“国新社”社长的范长江是怎样的一个人呢?一位“同老范朝夕相处,同食、同住、同工作、同劳动”的“国新社”总编辑黄药眠(同仁称他为“黄大师”),对范长江的个性、品质和为人有一段精彩的回忆:

他有一股革命的干劲,有强烈的进取精神,同他一起,就是不想多干,也往往被他的热情所鼓舞和感染而会积极地干起来。他对于当时的旧报人的坏习气,一谈起来就深恶痛绝。本来利用他当时的名望和地位去猎取更高的地位和物质的享受是完全可以做到的,但老范不屑这样做。这在当时来说,的确是十分难能可贵了,没有对革命的认识,没有坚强的意志是做不到的。

他常常对我说:“你要沉得住气,我们今天是稿子的发行,将来是人的发行。”意思就是说,将来可以把“国新社”训练出来的有新观点、新气派的记者介绍到各报去任职。他还向我打气说:“再过几年,你无论到什么地方去都有当地报馆的人来找你这位老师了。”

他多闻博见,对于国民党统治阶层的军政界人物、各地报刊主编,以及人民的生活及社会上的琐闻轶事,谈起来他都头头是道,如数家珍,对于政治军事局势他能作出迅速的判断,作出综合的估计,往往还能够有所预见。同时,他还有老新闻记者的敏感和技巧,善于捉摸到采访对象的精神状况,并从采访对象的小的动作中看出他的内心。说起话来他有辩才,所以每到一地作时事报告,他都能赢得群众的热烈欢迎。

他交游广阔,无论是达官贵人、富商巨贾、司机小贩、工农大众,他都能见面熟,谈得来。他对于青年还爱护备至,看见好的文章总是热情地加以赞扬。有时他捧着青年人的投稿追来对我说:“请你看看,这是多么好的报道!文章写得多漂亮,是一个人才、人才!”只要可能,尽管“国新社”很穷,他总是想尽方法把这些人罗致到“国新社”来。据我所知,他这样罗致来的有高天、高咏、于友、唐海、汤轰振、任重等。

他也勇于改正错误,有一次不记得开什么会,他在会上发了脾气,事后我劝他说:“你是社里的首脑,发脾气会影响到团结。”他当即懊悔地说:“我究竟还是修养不够!”

“国新社”的生活是相当艰苦的,平时吃素,每星期只有两次加菜,吃一点肉,每人每月生活费15元。大家一起住在抬不起头的矮楼上,而且长江也同我们一起生活,每星期还有一两次学习,讨论时事,生话虽然苦,但日子还是过得很愉快(黄药眠:《“国新社”在桂林》)。

范长江不仅善于发现人才,而且对人才也十分尊重。他作为社长,每月的生活费都与所有记者、编辑们一样,一律拿15元。惟独对黄药眠总编辑例外,除了生活费,每月还给他20元的津贴。

为了实现他的“我们今天是稿子的发行,将来是人的发行”这一构想,他强调新闻记者要不断学习,不仅青年记者,即使已有一定名气的记者都要学习政治和新闻业务,还要培养高尚的职业德道品质,只有这样才能做一个合格的新闻记者。

为此,范长江采取了一些措施,为大家创造良好的学习条件和机会。他经常邀请革命前辈叶剑英、董必武、沈钧儒到“国新社”和大家座谈,还请有关专家作形势报告和业务报告,请前方归来的记者谈采访工作体会和心得。他自己也经常给年轻记者介绍自己采访和写稿的经验,给大家分析稿件的优缺点,帮助大家提高采访和写稿的水平。

他还安排专人负责通联工作,负责与外地记者和通讯员的联系。他在桂林专门创办了《采访与写作》的油印刊物,亲自为创刊号写了题为《我们大家来学习》的卷首语。他主持编辑了《新阶段中一般新闻采访工作要旨》、《战时新闻工作入门》两书,收录了几位多年从事新闻工作的老记的经验体会,给青年记者和通讯员以极大的帮助。

1939年2月,“青记”在桂林举办了为期一个月的战时新闻写作学习班,学员达百余人,范长江在班上主讲“战时新闻概论”,为战时新闻事业培养了急需的人才。

范长江对新闻人才的培养,除了课堂上、书面的传授,他还特别强调一定要到实践中去锻炼提高。以老带新,组成小分队,奔赴抗战第一线,言传身教,进行传、帮、带,使青年一代记者迅速地成长起来。他对青年记者的要求是:加强政治认识、志向、身体、知识、能力、编辑技术、社会关系等7个方面的修养,努力使自己成为一个全面发展的新闻人才。

范长江身体力行,以身作则,带动并影响了“青记”和“国新社”的一大批同志,培养出一支具有坚定政治方向的新闻记者和编者队伍,并在解放战争中经受了锻炼和提高,其中不少人后来成了新中国新闻事业的骨干力量。