当代的马可·波罗

2009-03-11林敏

林 敏

2008年12月10日,我给马达罗带去了他的新书《一个意大利记者眼中的北京》,这本书由人民出版社新近推出,我是该书的责任编辑。虽然我与马达罗从2003年开始便有了合作,但每次见面,大家的注意力都在新出版的书上,并没有其他方面的深入交谈。这次,借新书出版之际,我对他进行了4个小时的采访。

林敏(以下简称林):你被誉为当代的马可·波罗,这个称呼是怎么来的?

马达罗(以下简称马):我来自马可·波罗的故乡意大利,我的故乡特雷威索,距马可·波罗的故乡只有20多分钟的车程。而且我同马可·波罗一样,对中国怀着友好的感情。马可·波罗在中国居住了17年,他回到意大利后还念念不忘中国。他对待中国的态度,我很欣赏,我也如此,我是把中国当作了自己的第二故乡。至今为止,我来中国已有156次之多,也写了不少有关中国的书,致力于传播和介绍中国文化,因此,有些媒体在介绍我时就很自然地将我和马可·波罗联系在了一起。

林:你说你15岁就萌发了探访中国的愿望,那是哪一年?是什么激发你萌生了这样的想法?

马:那是1957年,当时在意大利要想找到介绍中国的书很困难。我那时了解中国都是通过美国媒体,但我不太相信他们介绍的中国,这主要是因为我阅读了大量的马可·波罗和利玛窦的书,他们笔下的中国是那么美好。我当时把西方报刊上有关中国的文章都做成了剪报,按政治、经济、文化等来分类,我想通过这样的方法来了解他们所介绍的中国究竟是什么样?后来我从书摊上买到了一些鲁迅的作品,如《阿Q正传》,我问卖书的,还有其他的中国书吗?对方告诉我还有老舍的,我也买了,因为鲁迅和老舍笔下的中国,一个是旧中国,一个是新中国。当时意大利和中国还没有建立外交关系,而中国和瑞士已建交,我就通过中国驻瑞士大使馆借阅了一些有关中国的书刊。我对中国媒体和西方媒体的文章进行了认真的比较,感到以自己有限的对于中国的了解很难做出真实准确的判断,因此萌发了进一步了解中国的愿望,后来我便进入威尼斯大学系统学习中国文化。

林:你当时对别的国家也像对中国一样如此关注?

马:没有。

林:那你为什么会对中国有如此大的热情,给我的感觉似乎你天生与中国有着一种不解之缘?

马:对此我自己也有些困惑,也可能与我的母亲有关。她是一个中学教师,我七八岁时她给了我一些有关马可·波罗的卡通图案,那上面画的中国图案,像中国的庙宇、塔等让我着迷,我还记得自己在那张描述马可·波罗探访中国的地图上反复比画,猜测如果他不走这条路线,换一种别的路径,是否一样能到达中国?等我12岁开始能阅读后,我发现找不到有关中国的书。对于美国当时对中国的宣传,我本能地不相信。真相何在,真实的中国究竟怎样,我一定要知道,这个愿望非常强烈。

林:你的大学毕业论文是以《中国革命的政治学说》为题的,能简单告诉我你是怎样理解中国革命的吗?当时你是否很崇拜毛泽东和他的革命理论?

马:在我看来,虽然1911年孙中山领导的辛亥革命推翻了封建王朝,成立了“中华民国”,但这次革命只是推翻了封建帝制,还远远不够。蒋介石或许也进行了一些改革,但相当有限,只有毛泽东是一个真正的革命领袖,他使得革命真正成了中国的潮流。毛泽东的伟大在于他带领中国革命,使中国从贫穷落后走向了新生。要知道,1840年鸦片战争前,中国是一个世界大国和强国,后来清政府腐败,孙中山的革命又不彻底,是毛泽东完成了这样的革命。我在文章中是支持赞同毛泽东的,当然是1966年以前的毛泽东。我的毕业论文是在那一年完成的。

林:1976年,那时中国的国门尚未打开,来华访问的外国人很少,你在那年就来到了北京,为什么你选择那个时候来北京?你的签证是如何获得批准的?

马:1970年中国与意大利建立了外交关系,有一个机会,我陪同当时的中国驻意大利大使韩克华到我的家乡特雷威索参观。每到中国的国庆,中国驻意大利使馆都会在罗马举办招待会,1971—1976年,我去参加了几次,结识了使馆的文化参赞、秘书等,建立了交往。1976年,我向韩大使表达了想去中国的愿望,因为我热爱中国,学习中国历史,但我没去过中国,我想亲眼去看一看。因为有长期交往的基础,大使馆认为我访华的愿望是真挚的,所以在他们的帮助下,由韩大使签发了我的来华签证。

林:原来如此,看来是你对中国的热爱打动了大使。

马:事实上,我相信中国大使馆也会私下对我进行一番考察的。在意大利与中国还没建交时,我就通过中国驻瑞士大使馆借阅中国杂志,这点应该能为他们所了解。另外那时波兰和中国都是共产党领导的国家,当时有一本青年联谊杂志,名叫《雷达》,意在提倡国际共产主义大家庭的年轻人建立联系。那上面有一个交友专栏,有一期有一个中国人留下了联系方式,很快我们俩就建立了通信。你知道和我通信的中国人是谁吗?他叫苏阿芒。你知道这个人?

林:我知道,是那个用世界语写诗的诗人阿芒,对吗?

马:对,正是他。他当时住在天津,从1960年起我和苏阿芒一直保持通信来往,每月一封,到1968年中断,因为1968至1979年期间,苏被关起来了,1979年他出狱后我们又恢复了联系。

林:你们之间的通信写些什么?

马:内容很宽泛,他告诉我中国的近况,他自己的学习、家人和朋友的情况。他还常常给我寄印有中国风景的明信片。苏懂多种语言,他会用意大利文写作,所以当年他用意大利语写了一些介绍中国的文章在意大利发表。1989年圣诞前夕我帮助他在意出版了他的诗集,1990年2月他在病榻上看到这本书,非常激动,3个月后他就病逝了。

林:你们的通信顺畅吗?

马:非常顺畅。我们常常几乎是在同一时间给对方写信,差不多一个星期,我们就能收到彼此的来信。

林:你们的信被检查过吗?

马:没有,信封都很完整,没有被拆被检的痕迹。当时美国宣传中国这方面检查严格,通信不自由,事实上我感受不到这一点,我觉得“文革”前中国还是渴望了解外面的世界的,年轻人也是希望和别的国家的年轻人建立交往的。

林:没来北京前,你想象中的北京是什么样?到北京后,你眼中的北京与你心目中的北京一致吗?反差大吗?

马:反差很大。我感到北京人特别热情,虽然贫穷,不富裕,但在北京,你会感到很安全。不过北京城当时一到晚上就是漆黑一片,没有生机,商店里物品很少,人民有一种压抑感,对此我能接受。那时还没有进行计划生育,所以在街上常能看到一对夫妇带着自己的几个孩子。在我看来,人口多也是这个国家的一笔财富,毛泽东不是说过人多好办事吗?老百姓有饭吃,有衣穿,有住的地方,给我的感觉是生活还过得去。北京整个城市像一座大村庄,也时常看到一些禁区,不许进入。我知道“文革”给中国带来了深重的灾难,但革命只能是暂时的,不可能永久地闹革命。

林:你书中提到,“70年代中期我去北京的时候,每天早上,我都习惯独自在北京的心脏地区漫游,原来陌生的城市,如今却如此的亲近,带着毫无戒备的诚意呈现于我面前。”我注意到最后一句话:“带着毫无戒备的诚意呈现于我面前。”给我的感觉你没来北京之前以为北京对外国人是设防、充满警惕的?这种理解对吗?

马:我原先以为中国会给我派一个翻译来,会阻止我和当地人接触,也可能在公园里不允许我与他人交谈,也有可能有便衣警察暗中跟踪,但我没有发现自己被跟踪。

林:那时的中国人看到外国人会很好奇,你在北京被人围观过吗?

马:那当然。有时一些人像看大熊猫一样盯着我看,看我的手表,我戴的是一只夜光表,黑暗处会发光,他们没有见过,很好奇;有的人还会摸摸我的大衣,我感觉自己像动物园的动物一样被人围观,但没有恶意。

林:你的老朋友陆辛在文中提到你们有一次被叫进了派出所,对此你心里有过不舒服吗?

马:我能理解,而且他们包括警察对我的态度都很友善、和气。1977年我第二次来中国的时候,在长城箭楼上丢失了随身携带的两台照相机中的一台。但第二天,当我从香山回到旅馆后,发现这台相机竟然摆在了我的桌上。相机旁有一张英文字条,上面写着:“亲爱的朋友,请您保管好您的物品,万一不慎丢失,请您务必记住地方,这样有人捡到后可以还给您。您如果不能带着自己的物品回国,那将是一件令人扫兴的事。”我惊讶得说不出话来,世上有什么地方能发生这种事?中国是个什么样的国家?她深深地打动了我。后来翻译范先生告诉我,相机是被一个农民捡到后交给了八达岭派出所。警察很清楚,这种相机是外国人丢的,后来他们通过机场海关,在申报单上查到是我的,最后通过旅行社送还给我。我太高兴了!

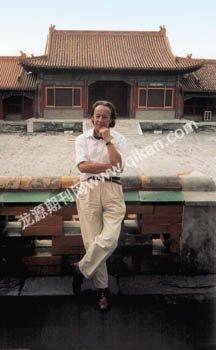

林:你对故宫这样的古老建筑非常痴迷,为什么?是因为这样的中式建筑风格与意大利建筑迥然不同的缘故?还是因为它代表了中国辉煌的过去?

马:确实风格迥然不同,我认为北京的老建筑在世界上都是有代表性的。老北京城是一座理想的城市,它是一个建筑群,是按照复杂的道家风水学说,按照起源于某种占卜术的几何学原理建成的,是上下、四面都呼应的,而不是一个独立的建筑。

林:在你的新书《一个意大利记者眼中的北京》,你用你的文字和照片见证了北京改革开放30年的变化,你是怎样看待北京这些年的变化的?感触最深的有哪些?

马:变化巨大。最大的感触是北京整个城市面貌发生了根本的变化,完全是另外一个城市了,只有在胡同和故宫才能感受到老北京的存在。如果能在保留老北京旧城的基础上再另建一个新城该有多好!

另外有一点我不太理解,北京为何许多新建筑要请外国的设计师来设计,在我看来,建筑的材料、工程技术都可以引进,但设计最好是用本土设计师,因为他能更好地把握中国文化的精髓。在意大利,在欧洲,许多重要的建筑都是本土设计师来完成的。

这是城市风貌上的变化。至于北京人,我有一个感觉就是北京的年轻人充满活力,他们在穿衣打扮、谈吐气质上更趋于国际化,更时尚,一点也不逊色于巴黎和米兰的年轻人,而且还比长期侨居海外的华人要时尚。

还有一个印象,中国男人的素质似乎要比中国女人差一些。如果一对男女情侣走在街上,总体感觉女人要比男人有品位和优雅,在中国妇女不只是半边天,在家庭里地位要比男人高。

林:对于中国的改革开放,你是怎样评价的?

马:总体来说,改革开放是好的,但经济的发展和人民素质的提高应该是同步的。所谓的改革不仅意味着有钱了。反过来,经济发展创造的财富应该帮助人们提高自身的文化素质。建新建筑,盖摩天大楼、立交桥、大机场都是容易的,但教育一代人是很难的。如果光注重经济改革,不注重提升全民素质,有一天两者发展不同步、不协调了,是会产生碰撞和危机的。当然这点在外地感触会更深,但中国必须要改革,没有经济基础是不行的。

美国也一样有穷人,但中国的穷人会自己奋斗,创造明天,美国的则多安于现状,所以我相信中国的明天会更美好。

林:《一个意大利记者眼中的北京》之所以入选新闻出版总署“改革开放30年百种图书”,是因为以一个外国人的视角见证了北京的改革开放,可以说这本书是西方文化视野中北京形象的一个反映。你的文字常常不自觉地流露出对中国、对北京的热爱,当今的意大利人是如何认知中国的?

马:可以分为两种人,一种是热爱中国的人,其中文化人占多数,他们热爱中国文化,即使中国发生了一些问题,他们也都表示理解;另一种人,是生意人,右派,认为中国不遵守国际法规,不环保,受西方媒体影响很大。比如在西藏问题上,很多人没来过西藏,不知道西藏的真实现状,就很容易相信达赖喇嘛。事实上,西藏在历史上就是中国的一部分,我不仅去过西藏,而且收集了许多有关西藏的历史材料,如果有机会,我想写一本关于西藏的书。

林:你与北京有着不解之缘,你目前在中国出版的两本书都是有关北京的,2006年的《1900年的北京》出版后深受好评,你目前还在写作吗?是否还是有关北京题材的?

马:对,我目前在写作一本《1839年前的北京》,书名暂定,是根据我多年搜集收藏的那个时期的西洋版画和西方造访中国的传教士、商人的文章来描绘一个康乾盛世的北京,一个在西方人眼里神奇的北京。我已写了一半,非常有意思。

林:希望这本书能早日完成写作,也希望我们能继续合作。谢谢你接受我的采访,也谢谢陆辛翻译。

马:谢谢。