新石器彩陶图案属硬笔画

2009-03-11李正宇

李正宇

彩陶研究家、考古学家及美术史家们鉴于新石器时期彩陶图案行笔流畅、造型活泼,大都判断彩陶图案必是毛笔所画。但没有举出任何的客观证据,也没能作出科学的论证,只不过是凭感觉而来的想当然而已。笔者以为他们的判断并不符合事实。

早在专用之笔出现之前,可以用来绘画、写字的工具很多,例如手指、草棍、树枝、鱼刺、角尖、骨针、砭石等,凡是可以用来划道显痕的条条、棒棒之类的梃锥状物都可以用来绘画、写字。例如仰韶文化时期一件掐指纹小口细颈壶,是用指甲掐切做出的纹样;同一时期一件锥刺纹小口细颈壶,是用利刃状物戳刺而成的纹样;而河姆渡出土的一件刻花陶盆,则是用尖锥状物刻画的纹饰。这三者的图案均非用“笔”描绘。其他一些新石器遗址出土陶器,也有不少刻符及彩绘图案。先民用来刻画符号、绘制图案的工具,尽管尚无“笔”的专名,事实上却有着“笔”的功用,具有“笔”的资格。

新石器时期,先民们在陶器上刻画符号、绘制图案所用的“笔”是什么样的呢?

首先,我们对新石器陶器上的刻符进行审视,发现新石器陶器刻符具有三大特点:

1.刻线凹入陶胎,率皆阴文,除前举仰韶时期锥刺纹小口细颈壶兼有凸起的棱角之外,更无一例为阳文者。

2.刻符的线条一般较细,没有出现大宽线条。

3.线条行笔一般均匀,没有明显的宽窄对比变化。

根据上述特点进行分析,可以作出下面的判断:

1.所用之笔当属坚硬锐利的“刻画硬笔”。在铜铁器尚未出现之前,用于在陶胎上进行刻画的硬笔,唯有鱼刺、骨针、骨锥、石棒及竹木梃锥之类。那么,鱼刺、骨针、骨锥、石棒及竹木梃锥等就是新石器时期的硬笔。

2.尖细的硬笔可以刻画出较细的线条;粗钝的硬笔只能刻画出较粗的线条。笔的粗细,决定着线条的粗细。无论是使用粗钝的硬笔还是尖细的硬笔,其刻画出的或粗或细的线条,各皆均匀一致,粗线条不乍细,细线条不乍粗,一般不见粗细连续的现象。

3.尖细的硬笔除了可以刻画出较细的线条外,还可以并笔加刻,犹如毛笔之描笔加宽,从而制作出较粗较宽的线条。但并笔加刻而成的线条,往往可以见到并笔加茬的痕迹,留下了尖细硬笔重“描”的证据。

其次,我们对新石器彩陶图案进行审视,发现新石器时期彩陶图案也有三大特点:

1.彩陶图案尽为平面图,除浮塑形体之外,彩绘图案不见有立体图。

2.既称“彩陶图案”,必有涂色。或涂红,或涂赭,或涂黑,或涂白。而不同的涂色,只显示颜色的差别及色彩的变化,并不能显示所画为何物。要显示所画为何物,其决定性环节在于勾勒物体的平面轮廓,然后涂以色彩,方能显示物形。由此可以断言:平面图的制作,最基本的要素,也是第一道工序,乃是“勾勒轮廓”;填充涂色则是从属于勾勒轮廓的辅助性手段。上举河姆渡刻花陶盆,只刻花朵枝叶的轮廓,并不涂色,同样可以显示出所画为花草。此件最能说明勾勒轮廓的重要意义。

3.彩陶图案之涂色,有两种呈象,一种为线条型之涂色;另一种为宽面积涂色。一般说来,线条型之涂色,只须用硬笔笔尖蘸色走笔,即可画出;而宽面积涂色,按理推测,可用鸟羽、兔尾之类蘸色涂抹。但我们从新石器时期彩陶图案中却发现不少宽面积涂色时只用笔尖反复涂描的例证。以甘肃武山县出土鲵鱼纹罐为例,鲵鱼尾部涂为宽面积黑色,但涂色的方法皆用细线叠画,组合成一条宽面积的黑色色带。这一特点显示其必是使用硬笔蘸色涂描的方式。若用毛笔,必当在轮廓线内捺压笔身一抹而过,其缺漏余白处,稍施补色即可。纵使古人愚甚,亦不致愚到不知捺压毛笔笔身即可画出较宽色带的道理。

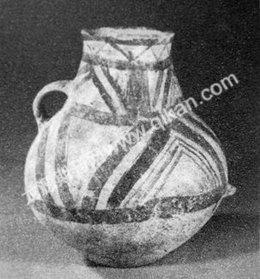

又如甘肃出土的一件马家窑文化半山类型彩陶壶,其宽面积涂色,同样显示出硬笔细线条叠画的特点。其最宽的一条仰弧状色带,明显地显现出硬笔画线的不同方向及多种组合。其从左而右,先为弧形细笔组合;再右,则为斜出细笔组合;又右,为反向对称斜出细笔组合;最右,为反向对称弧形细笔组合。这种宽片涂色的特殊方式,同样表明必非毛笔所画,理由亦如上述关于鲵鱼纹尾部画法的分析。

上举图案,大部分是由于原来色彩浓重,看似毛笔所画,但日久浮色淡褪之后,则显露出硬笔留下的线条,方知出于硬笔所画。这一现象,意味着浓墨重彩掩盖了硬笔涂描的痕迹。一旦浮色淡褪,就会暴露出硬笔绘画的真相。青海柳湾出土的5.Ⅰ3式898∶39号彩陶壶颇具典型意味。

1984年,北京文物出版社出版《青海柳湾》一书,其下册刊布青海乐都县柳湾遗址出土彩陶,包括半山类型、马厂类型、齐家文化三个时期,器物照片610多帧,其中,凡属原色褪淡之器,皆暴露出硬笔绘画的真相。其中较清晰地暴露出硬笔绘画之实的器物,计有图版之三八至四一,四三至四四,四六至五四,六七至七四,七六至一四五,一五七至一六四,一八四至一九○等118帧。大量实物证明彩陶图案为硬笔所画,的确不属毛笔绘画,足以否定以往关于彩陶图案属毛笔画的论断。

根据上面的讨论,可以得出下面的结论:

1.从新石器时期彩陶图案走笔施彩的画痕判断,所用之笔必为硬笔。上举甘肃武山县出土仰韶文化鲵鱼纹陶壶、马家窑文化半山类型彩陶壶及《青海柳湾》一书刊布的大量彩陶图案,都提供了大量的证据,可以为此论断提供有力的支持。

2.从勾画轮廓皆为较细而且均匀的线条来看,其勾画轮廓所用之笔,必为细梃硬笔。就此推测,当时尚无合用的细尖毛笔。退一步说,假设当时已有制作精良的细尖毛笔,其运笔技巧亦不能达到使线条粗细均匀、毫无震颤之迹的境界。

3.新石器时期彩陶图案的确有不少非常精细的作品,反映着当时绘画技术已达到相当高的水平,无疑应当给予足够的评价。但总体来看,新石器时期尚不知立体画法,绘画手法毕竟单调,绘画水平还有待提高。对于新石器时期绘画水平,应当给予实事求是的评价,不可言之过头。

迄今为止,考古学家、美术史家及书法史家们大都异口同声判定新石器时期彩陶图案皆由毛笔绘制,属毛笔画,这显然与事实不符。事实告诉人们:

第一,在彩陶出现之前的新石器早期陶片上,所有的纹饰和符号,都是使用坚硬锐利的刻划工具直接刻划在陶胎上的,如指甲纹、锥刺纹、刻划纹及其他刻文之类。彩陶出现之后,仍不断地出现直接刻画的花纹或符号。那种在陶胎上直接刻纹划记的尖利工具,如果可以称之为笔,无疑只能叫做“硬笔”。这才是我国最早的笔,是我国绘画和书写工具之祖。

第二,新石器彩陶上的刻纹和符号,绝大部分结构简单、笔画不多,无需先打底样,尽可直接刻画。至今制陶工人在陶胎上刻号划记,仍然不打底样,直接刻画。应当承认,在陶胎上用硬笔直接刻画记号,是从远古时代就已经开始的传统。

第三,彩陶出现于新石器中期。那时,人类生产、生活及智力水平都还非常低下,连生存第一要务的农业生产尚且用着粗钝的木耒石耜,至于远非生存要务的绘画余事,岂能用上精巧的毛笔?元代方回曾经推测:“《舜典》始言‘作绘,则五采、五色之画亦古矣。第其时未有后世之笔纸,则其笔必用竹笔而绘五色于绢缯之上也耶?”方回以为尧舜时已有绢缯则谬,但他说用“竹笔”之类的硬笔施绘,确为卓见。显而易见,新石器时期的彩陶为某种硬笔蘸色涂画于陶胎然后烧制而成,这种判断是符合实际的。若推测为毛笔所画,则不免以今视昔,过高估计了当时的工艺制造水平和文明程度。

第四,新石器时期是硬笔刻画和硬笔绘画盛行时期。最初的绘画,只是刻画轮廓并不涂色的白画。刻画白画,只用硬笔,后来才进步到彩画。新石器时期的彩画,只是将立体物作平面的反映,即所谓平面画。平面画的基本要素和主要特征,是勾画物体的平面轮廓。而勾画物体平面轮廓边线的工具,当时只有硬笔。硬笔除擅长勾画轮廓线之外,同时也兼有涂色的功能,这就是原始的“蘸水硬笔”,或称之为“蘸色硬笔”。新石器时期的彩绘,不排除某些较大面积的涂色可能会用鸟羽、兔尾之类的天然物作涂抹工具。如果鸟羽、兔尾之类的天然物可以视之为笔,似可称为“原始毛笔”。性能低下的“原始毛笔”,除可用来作宽面积涂色之外,不堪作勾画轮廓线条之用。再者,涂色敷彩对彩绘固然十分重要,但它只能依附于一定的轮廓而存在,脱离轮廓的涂抹,不堪称作绘画。由此可见,在新石器彩陶平面画的制作上,勾画轮廓边线居于首要地位,而涂色则是后于勾画轮廓并从属于轮廓边线制作的第二道工序。在不可能出现精制毛笔的新石器时期,勾画轮廓边线唯硬笔所独擅,至于涂色,也并非“原始毛笔”的专利,硬笔亦可为之。由此可知,新石器时期硬笔的功用及其使用频率,都远在“原始毛笔”之上。毫无疑问,硬笔是当时绘画的主要工具。那种认为新石器时期陶器上的花纹和符号都是用毛笔所画的说法,并不符合事实。

第五,毛笔绘画除需要表现细线时才用笔尖细描之外,较大面积的涂色,则不用笔尖作细线走笔,只需捺笔涂抹,进行宽片或块状濡染。而硬笔绘画迥然不同,其突出特点恰恰是无论画线或涂色,全用笔尖,故可见细线走笔、反复排描的痕迹。上述马家窑文化半山类型彩陶壶、甘肃武山县出土的仰韶文化类型鲵鱼纹彩陶瓶及青海柳湾出土的马厂类型彩陶壶等,皆属此类。由此可知,彩陶图案之宽片或大面积涂色尚且使用硬笔,那么其图形轮廓的勾勒更无使用毛笔之理,亦属硬笔勾勒无疑。类似上举诸器之各种图案多不胜举,其细线走笔涂色的方式,正是原始彩陶自我提供的确系硬笔绘画的证据,为后人留下了体认判断的依凭。

通过以上的论证,可知新石器时期彩陶绘画的主要工具是原始硬笔。以往学者戴着“书唯毛笔”的有色眼镜看甲骨文、大小篆(钟鼎文)、先秦古隶及上古书法,并以此类推,以为新石器时期绘画、刻符亦独为“毛笔所画”,完全抹杀了作为新石器时期绘画主要工具的硬笔的存在与使用,正所谓轻之者视而不见,重之者捧上九天,失宜亦过矣。客观地讲,硬笔在先,故硬笔绘画在先;毛笔后出,故毛笔绘画在后。而最初的绘画,必是先有刻画白画,后有硬笔彩画。新石器时期是硬笔刻画和硬笔彩画的天下。而毛笔彩画的出现,恐怕早不过毛笔始出的战国时代。可以断言,史前时代最常使用、堪称上古时代主流的笔,是硬笔而非毛笔。那么,新石器时期的彩陶图案,亦必然出自硬笔,属硬笔绘画而非毛笔所画。某些书法史家倡言:我国毛笔与文字是一对“同生共振”的孪生兄弟。这种说法毫无根据,经不起历史望远镜的观照。

——————————————————————

作者单位:敦煌研究院