大学生家庭功能与情绪表达性、情感体验的关系

2009-03-09邓丽芳

1 引言

家庭作为组成社会的基本细胞,是个体成长和社会化的重要场所。家庭功能(family functioning)作为衡量家庭系统运行状况的重要标志,也是影响家庭成员心理发展的深层变量之一。目前,国外的家庭功能研究中以Olson的理论影响最大[1],研究者们根据以该理论为基础编制的家庭亲密度和适应性量表(FACES)进行了大量的实证研究,相关理论和研究结果均显示:家庭功能与个体的情绪、情感特点间存在着密切的联系。

首先,在家庭功能与个体情感体验的关系上,已往的研究多以幼儿、中学生为对象,并对家庭功能与各种情绪症状之间的关系给予了较多的关注。例如在国外,Kashani 和 Allan等人发现,抑郁症儿童的家庭亲密度明显低于没有抑郁症的儿童的家庭亲密度[2]。Bernstein发现,患有抑郁症的青少年和父母所报告的家庭亲密度和适应性都较差;与平衡型家庭的青少年相比,极端型家庭的青少年的抑郁和焦虑症状更加明显[3]。近年来国内研究者也越来越意识到家庭功能对个体情感的重要影响,如辛自强等人的研究发现儿童的同伴接受性与孤独感和家庭功能之间存在显著相关[5,6]。韩自力、麦慈任等人发现家庭的适应性与高中生情绪的稳定性呈现负相关,提示高中学生家庭的适应性有利于个性的健康发展[7]。阳德华的研究发现家庭亲密度对初中生的抑郁和焦虑均有显著的预测作用,家庭适应性是预测初中生无助与孤独感、绝望与无价值感和对人不安的重要变量[8]。这些研究都仅限于幼儿、中学生群体,而已有研究表明,家庭亲密度是大学生生活中感受到的情感联系,会影响他们的情绪、行为方式[9]。这提示我们,对于正处人生发展关键期的大学生而言,有必要深入探讨家庭功能与他们情绪、情感特点间的联系,这不仅可以在理论上扩展家庭功能与情绪研究的年龄阶段,而且对当今大学生人格教育、心理健康教育工作也有很强的实践意义。

情绪表达性是一种稳定的人格特质,包括正性情绪的表达与负性情绪的表达,不同个体在情绪表达方面会存在差异。关于家庭功能与情绪表达性的关系,以往研究者极少对此作深入探讨,然而一系列的情绪理论和最近的实证研究表明,情绪表达性行为很容易受到社会性因素的影响。例如Malatesta发现母亲和婴儿的情绪表达方式存在积极相关[10],Cassidy研究认为,家庭情绪表露对幼儿的情绪认知产生重要影响[11]。Blurton和Jones对3至4岁的幼儿进行自然观察,发现幼儿受伤时,母亲在场比不在场幼儿表达的消极情绪更强烈[12]。国内研究亦显示,倾向于掩饰消极情绪的幼儿表现出更多的亲社会行为,认为表达消极情绪会带来不良结果的幼儿表现出更多的害羞-退缩行为[13]。

另外,情绪表达性对情感体验也有一定的影响。国外已有一系列研究表明善于表达的人很少有抑郁倾向;高情绪表达者比低情绪表达者有更多的快乐,更少的焦虑和内疚。情绪表达得越多,在情侣关系中遇到的问题就越少[14~16] 。Mantani等对乳腺癌病人及其丈夫的焦虑和抑郁情绪进行调查分析得出,述情障碍高的乳腺癌病人者表现出高抑郁水平,而丈夫表现出高水平的抑郁亦与述情障碍有关[17]。目前国内对于情绪表达性的研究多集中于儿童情绪表达规则认知[18,19],关于其他年龄段情绪表达性的研究还极为匮乏,且邓丽芳,郑日昌对大学生的研究表明,情绪表达性对抑郁、焦虑等因子构成回归效应[20]。

综观国内外相关研究不难发现,以往研究中还有一些欠缺之处:

首先,对家庭功能与情绪表达、情感体验三者间的关系,尤其对情绪表达的中介作用缺乏综合、深入探讨。尽管已有理论和研究均表明情绪表达性可能与家庭功能、与情感体验均存在一定的联系,但大多数研究仅关注这三个变量两两之间的关系。

家庭功能与情绪表达、情感体验三者之间究竟存在何种关系?家庭功能是通过何种途径影响个体的情感体验,情绪表达是否在家庭功能与个体情感体验间起到桥梁作用?仍有待进一步探明。情绪反应、情绪表达的成熟对于促进人际关系和谐,减少压力,促进心理健康有重要意义。对于家庭功能与情绪表达、情绪体验三者间关系的深入探讨,可为家庭咨询和实践提供有针对性、可操作性的理论依据。

其次,局限于症状研究:目内国内关于家庭功能的研究多针对特殊群体(如学习不良儿童),对于情绪表达的研究关注更多的是精神疾病患者家属的情感表达(expressed emotion, EE)[21~24],或述情障碍(alexitymia)[25~27],关于情感体验的家庭研究也仅停留在抑郁、焦虑等负性情绪层面,更关注对心理疾病患者而非对正常人的影响。这无疑妨碍了我们对个体情绪表达、情感体验的全面了解。

另外,在研究对象的年龄阶段上还有待扩展。已往的相关研究多集中于幼儿、中学生,对于大学生这个从青少年向成年人过渡的具相当可塑性的群体的研究还很不深入。大学阶段是个体发展出强烈而广泛的社会性和情感需求的关键时期,探索青年大学生的情绪情感特点及其与家庭功能的关系,对当今大学生情绪管理、心理健康教育具有重要的应用价值,对家庭功能理论的健全也有一定的意义。

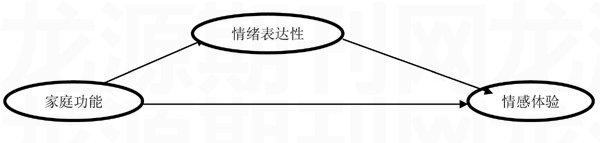

综上,本研究将以青年大学生为研究对象,着重探讨大学生家庭功能与情绪表达、情感体验的关系,并提出如下假设:一,家庭功能对大学生情绪表达性及情感体验具有预测作用,不同家庭功能背景下的大学生情绪表达性与情感体验具有显著差异;二,情绪表达性是家庭功能与情感体验的中介变量。建构三者关系模型如图1所示。

2研究方法

2.1 被试

被试为北京六所高校大学生共919人,以自愿和不记名的方式参加,实际回收884份,回收率为96.2%剔除各种无效废卷及根据研究变量删除缺失值的问卷后,最后获得有效问卷851份,回收的问卷中有效率为96.3%。其中男生644人,女生207人;文史类344人,理工类401人,文体艺术类106人;平均年龄为17.99±1.08岁。

2.2 研究工具

本研究所包括的变量有:家庭功能(包括家庭亲密度、家庭适应性),情绪表达性(包括乐于表达和抑制表达),情感体验(包括正性情感、负性情感)。其测量工具分别是:

2. 2. 1 家庭亲密度和适应性量表中文版(FACES II —CV)

原量表由Olson等人(1982)编制,中文版由费立鹏等人(1991)修订[28],有较好的信、效度。该量表为自评量表,包括两个分量表,共有30个项目,主要评价两方面的家庭功能:(1)亲密度,即家庭成员之间的感情联系;(2)适应性:即家庭体系随家庭环境和家庭小同发展阶段出现的问题而相应改变的能力。该量表由被试从“不是”到“总是”在5点等级上进行评定。原量表要求被试回答两次,一次是对自己家庭现状的实际感受,另一次是自己所希望的理想家庭状况。由于本研究把该量表作为家庭环境因素的测量指标,故只要求被试回答对自己家庭现状的实际感受。在本研究中,家庭亲密度与适应性的内部一致性系数分别为0.66和0.71。

2. 2. 2 情绪表达性量表

采用由Kring,Smith和Neale(1994)编制,陈会昌等译定的情绪表达性量表[29]。量表采用5级记分制(1=从不,5=总是)。量表由17个完整的描述性语句组成,其中有6个项目正向计分(如“我在别人面前表现情绪”,“我掩藏不住自己的情感”),此6个项目的得分计为“乐于表达”维度;其余11个项目为反向计分(如“人们认为我不是一个情绪化的人”,“我隐藏自己的感情”),此11个项目的原始得分计为“抑制表达”维度,总分得分越高,表示越乐于情绪表达。己有研究表明[30],该量表具有较高的信度和效度。在本研究中该量表一致性系数为0.87,乐于表达和抑制表达各项目间的内部一致性系数分别为0.74和0.85。

2. 2. 3 情感量表

采用由Kammnn和Flett (1983)编制、辛自强等人修改而成的情感量表[31],由20个完整陈述项目测查正向情感、负向情感,快乐感用正向情感与负向情感之差表示,量表采用5级记分制(1=从不,5=总是,负向情感项目反向记分)。己有研究表明[31],该量表具有较高的信度和结构效度。在本研究中,量表正向情感维度各项目间的内部一致性系数为0.75,负向情感维度各项目间的内部一致性系数为0.84。

在量表施测的同时获得被试的一般人口统计学资料,包括年龄、性别、年级等。

2.3 研究程序

由心理学专业人员担任主试在校内进行团体施测,所有被试全部匿名,要求按统一指导语独立完成。数据采用SPSS16.0和Amos 4 .0进行统计分析。

3结果

3.1研究变量的描述性统计和相关分析

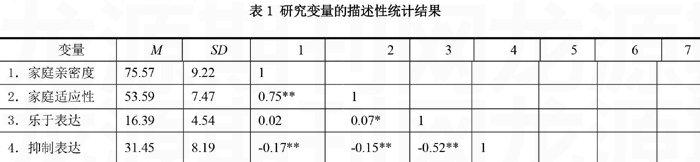

表1列出了本研究中各变量的平均数、标准差、以及相关系数。相关分析的结果表明,

家庭亲密度及适应性与抑制表达、负性情感均存在很显著的负相关,与正性情感、快乐感存在显著正相关。由此可见,高家庭亲密度或适应性的学生更少压抑自己的情绪表达,拥有更多的积极情感体验。而乐于表达只与家庭适应性之间的相关尽管达到显著性水平,但相关程度较弱,正性情感与乐于表达及抑制表达的相关均不显著。

3.2结构方程模型分析

在相关分析的基础上,建立家庭功能、情绪表达性与情感体验关系的结构方程模型,进一步考察家庭功能的不同方面,即家庭亲密度、家庭适应性和不同的情绪表达向性(乐于表达和抑制表达),以及正、负性情感体验之间的关系,如图2所示。自变量为家庭亲密度与家庭适应性,因变量为正性情感与负性情感,中介变量为乐于表达或抑制表达。测量模型分析表明,测量模型的非标准化参数估计和标准化参数估计均比较理想,即本研究的测量模型是有效的。

根据已有研究者提出的中介效应检验程序(本文中的中介效应检验皆遵循此程序)[32] ,作了对图2所示模型的数据分析结果显示,乐于表达与抑制表达均在家庭适应性与负性情感体验之间存在部分中介效应。此外,该模型也显示出较为理想的拟合指数,表明该关系模型是可以接受的,如表所示。

从图2可以看出,家庭亲密度和适应性与大学生正性情感体验之间的标准化路径系数分别为0.35和0.45,与大学生负性情感体验之间的标准化路径系数分别为-0.46和-0.21,说明家庭亲密度和适应性对大学生情感体验产生显著的影响,对正性情感有积极的促进作用。另外,家庭适应性与乐于表达和抑制表达之间的标准化路径系数分别为0.15和-0.13,说明家庭适应性得分越高,大学生的乐于表达得分会越高,抑制表达得分会越低。家庭适应性还会通过情绪表达性对大学生负性情感体验产生影响,而对正性情感并无显著影响。此外,家庭亲密度对情绪表达性的影响并不显著,情绪表达性在家庭亲密度与情感体验间并没有起到中介作用。

4讨论

4.1家庭功能与情感体验的关系

相关分析结果显示:家庭亲密度及适应性与情感体验均关系显著,可见高家庭亲密度或适应性的学生具有更多的积极情感体验。结构方程模型分析亦显示家庭功能对情感体验具有显著的预测作用。这一结果与国内外研究结果一致:Cashwell [33]发现对家庭亲密度和适应性的满意度对学生的自尊的预测力最高,家庭适应性次之。牟映雪[34]等的研究表明,父母亲的情感温暖理解与积极情绪呈非常显著的正相关;父母亲的拒绝否认,母亲的惩罚、严厉与积极情绪呈非常显著的负相关。

综合前人研究成果与本研究结论,家庭亲密度可以说是家庭成员之间的人际关系,反映了家庭成员间的情感联系。家庭亲密度较高的家庭,能给予大学生温暖的情感交流与支持,形成良好的亲子关系,高家庭亲密度的大学生对家庭成员间的亲密情感有更深刻的体验,也更容易体验到正性情感。反之在亲密度低的家庭中,成员间缺乏情感交流与支持,家庭气氛不融洽,易使大学生体验到较少的正性情感。而家庭适应性描述了家庭规则、家庭沟通以及应对外部事件的有效性,适应性高的家庭遇到家庭处境变化或不同发展阶段而出现的问题时,能较易随之作出相应改变,在这样的家庭中大学生也更容易调整自身作出适应,正性情感体验也高于家庭适应性低的大学生。

4.2家庭功能与情绪表达性的关系

结构方程模型分析表明,家庭适应性对乐于表达具有显著的正向预测作用,对抑制表达有显著的负向预测作用,而家庭亲密度对情绪表达性的预测作用并不明显。

Wagner 和Lee[35]在研究中指出,当在场的其他人是被试的朋友时,个体对情绪的表达会增加,但是如果在场的是陌生人时,表达就会减少。多数研究[36]亦表明积极情绪的表达会因熟悉的人在场而变得更为容易,而消极情绪的表达则会因为不熟悉的人而受到限制。

前人关于情绪表达性的研究并未多涉及家庭,本研究结果表明:在适应性较高的家庭中,家庭系统结构、角色分配及家庭规则等较为完善,善于随家庭处境和不同发展阶段作出相应的改变,因此家庭成员的情感表达并不会对其他家人造成不利影响,在这样的家庭中成长的大学生不会过多压抑自己的情绪,比较善于表达。总之,家庭适应性是一种在动态发展中体现的家庭功能,而家庭亲密度是一种在静态稳定中体现的家庭功能,前者更需要家庭成员的自由表达,以便于家庭能更好的“适应”发展需求。

4.3 情绪表达性与情感体验的关系

相关分析结果显示,乐于表达或抑制表达与正性情感体验的相关均不显著,而与负性情感体验的相关均显著。这一点在前人的研究中尚未发现。

国外关于幸福感的研究[37]发现:高情绪表达者比低情绪表达者体验到更多的快乐、更少的焦虑和内疚;发现善于表达的人很少有抑郁的倾向,高情绪表达者自尊水平高于低情绪表达者。Gross[38]的研究发现,不管是降低正性情绪还是负性情绪的表达,都会掩盖重要的社会互动信息,因而会对社会沟通和社会互动产生消极影响。大量实验和调查研究证明,降低情绪表达行为,不但会降低情绪的心理体验,甚至会增强情绪的生理反应,如抑制消极情绪可会增加患癌症的风险或者患癌症的易感性。

相比之下,本研究中情绪表达性与负性情感的体验相关显著,而对正性情感体验间无明显影响,是否情绪表达对情感体验的影响会因情感的不同属性而有所区分?这一点还有待在今后的研究中今一步探索和验证。而负性情感的压抑,会使个体感受到更多的痛苦,因此,善于情感表达有助于负性情感体验的减弱,而抑制表达会加重负性体验。

4.4 情绪表达性的中介作用

情绪表达是连接个体内部体验和外部世界的桥梁。中介效应检验表明,乐于表达与抑制表达在家庭适应性与负性情感之间均存在部分中介效应,但中介效应的大小有限。

这一结果表明,家庭亲密度与适应性既直接影响大学生的情感体验,又通过影响情绪表达性间接影响情感体验。在家庭功能与大学生情感体验的关系之间存在中介作用路径,但是其中介作用机制的适用范围有限,这提示我们既不能忽视在家庭亲密度、适应性对大学生的情感体验影响中,大学生的情绪表达能力所起的作用,加强对大学生情绪表达能力的关注和培养,又需要认识到情绪表达影响作用的有限性,进一步探索和关注在家庭功能对大学生情感体验的影响中,其他因素可能起到的作用。探索情绪表达性在家庭功能和情感体验之间的中介作用,是本研究的创新点之一,本研究初步探明了三者关系,有助于完善家庭功能及情绪理论,提示大学生情绪困扰中有可能存在家庭环境的影响,为大学生心理咨询、心理健康教育等提供依据。

另外,在日常生活中情绪表达指的是人们交流体验和影响人际关系的方式。个体对表达内容、表达方式、表达对象的选择,决定了他人会做出怎样的反应,并将对个体的人际关系产生影响。本研究仅将情绪表达性简单地分为乐于表达和抑制表达,而情绪表达性实际上可能具有多因素的结构。如Cross提出情绪表达性的三个核心因素:正面表达、负面表达、冲动强度,且Cross认为有必要再细分为各个分量表来描述更加具体的情绪(如喜悦、伤心、愤怒等)而且,情绪表达性与情感体验有可能是相互影响的两个变量,这些都有待我们在今后的研究中进行进一步的探索。

5结论

(1)家庭功能对大学生情绪表达性及情感体验具有显著的预测作用。高家庭亲密度或适应性的学生更少压抑自己的情绪表达,拥有更多的积极情感体验。

(2)情绪表达性与正性情感体验无显著相关,与负性情感体验显著相关。情绪表达性在家庭功能与负性情感间具有部分中介作用。