我国知识型员工及其激励因素研究述评

2009-01-28王飞飞

王飞飞

【摘要】 随着社会的变革和迅速发展,越来越多的研究人员在进行我国知识型员工的理论探索和实证研究。在总结了国际上相关研究结论的基础上,对我国在知识型员工的内涵和特征、知识型员工的激励因素等研究方面作一述评。

【关键词】 知识型员工内涵;特征;激励因素;文献综述

美国著名管理大师彼得·德鲁克(Peter Drucker)指出:20世纪,制造业的体力劳动者的生产率增长了50倍,这是管理做出最重要的贡献,实际上也是真正独一无二的贡献。21世纪,管理需要做出的最重要贡献与20世纪的贡献类似,要提高知识工作和知识工作者的生产率。21世纪,组织最重要最有价值的资产将是知识工作者及其生产率。在我国,随着知识经济时代的到来,由于知识型员工在许多方面不同于一般员工,许多企业在知识型员工的管理上出现了许多问题,普遍存在激励手段匮乏,员工离职率高,管理成本上升等现象。

如何了解知识型员工的不同需求,激励因素有哪些,如何激励等成为企业急需解决的问题。首先知识型企业通过激励措施能够调动知识型员工的工作积极性;其次知识型企业通过激励措施可以提高知识型员工的忠诚度;再次知识型企业的激励措施是进一步提高知识型员工素质的有力杠杆;最后知识型企业的激励措施是建立良好组织文化的有力途径。

一、我国知识型员工及其激励因素研究的基本状况

1.发表的论文期刊状况和时间分布

在“万方数据”和“维普咨询”中以“知识型员工+激励”,“知识型员工+激励因素”,“知识员工+激励”,“ 知识员工+激励因素”为关键词进行高级检索,共检索到公开在国内各类学术期刊上的相关文章共257篇,通过整理和阅读摘要,去掉了重复的和非本文研究主题的文章后,有关知识型员工及其激励因素研究的论文共有118篇。

从表1中可以发现,有关知识型员工及其激励因素的研究论文在2001年以前是基本空白,最早进行研究的文献发表在2001年,2004年以前发表的文章均在个位数。当时我国正处于改革开放的初期,国民经济逐渐恢复,开始接轨国际经济,知识经济开始引入我国,有关知识型员工激励问题的研究已引起关注,没有广泛得到重视。从2005年开始,发表的论文数迅速上升,随着外资企业尤其是高科技企业和跨国企业的大量进入我国,本国的高科技创业也得到了长足的发展,企业中知识型员工的激励问题越来越突出,有关知识型员工及其激励因素研究的论文迅速增多,引起了企业界和学术界的广泛关注。

2.研究的基本方法和发表时间推移

从表2中可以发现,总体上理论探索共有89篇,占75.4%,而实证分析的论文为29篇,占24.6%,不到总数的1/3,远远少于理论探索类论文。2004年以前发表的论文均很少,从2005年开始迅速增加,实证分析论文没有快速增多,比较平稳,理论类探索论文从2006年开始大量发表。通过阅读论文的摘要和引用次数,2001年发表的2篇实证分析论文得到了我国学术界的广泛认可,尤其是中国人大张望军和彭剑锋的《中国企业知识型员工激励机制实证分析》的论文得到了大量的引用和认可。

总体上看,我国学术界在知识型员工及其激励因素研究方面,主要还是采用定性研究的理论探索的方式,通过研究国外专家的理论和实证研究的结果,结合我国的具体情况,从理论方面进行有关问题的探索。数量较少的定量实证研究,主要采取问卷调查的方法,并结合国外国内的理论和实证研究结果对知识型员工的激励因素等问题进行了有益的探索。

二、知识型员工的内涵和特征分析

1.知识型员工的内涵

我国许多学者进行了探索,但还没有统一和共识的有关知识型员工内涵的描述。主要有以下观点:

国内学者屠海群认为知识员工是:从事生产、创造、扩展和应用知识的活动,为企业或组织带来知识资本增值,并以此为职业的人员。

蔡文著将知识型员工定义为:知识型员工是指那些具有较高的人力资本含量,喜欢追求自主性、创造性、个性化和多样化的员工,他们主要从事思维活动,劳动过程往往是无形的且没有固定的流程和步骤,依靠知识和信息创造价值,具有不断学习和创新知识的能力,其更加需要有具有复杂性和动态变化性的员工群体。

许丽娟、张望军、彭剑锋等人认为:知识员工的概念在实际使用中已经扩展到大多数的白领和职业工作者。

朱耀东、徐卫燕总结认为:知识员工是指在企业中以知识的生产和创造为主要内容的,为企业做出创造型贡献、带来知识资本和货币资本快速增值并以此为职业的脑力劳动者,主要包括企业的管理人员、研发人员和技术人员等。

李志和薛艳通过总结多名研究人员的论述,总结出我国研究人员对知识型员工的内涵界定分成三种观点:职位论、能力论、学历论。知识型员工一般应具备三个基本条件:第一,具有从事生产、创造、扩展和应用知识的能力;第二,从事高级脑力劳动;第三,能为组织带来巨大的知识资本增值,为产品或服务到来很高的附加值。

孙新波、樊治平、秦尔东把知识型员工的定义归纳为:知识员工是那些掌握知识并利用知识进行创造性工作,为组织和企业创造财富并以此为生的专业人士。

曾艳丽等在分析电力高科技企业时,提出按照知识型员工的广义定义,知识型员工应包括:高级管理人员和中层管理干部、高级技术人员(如学术带头人、关键技术骨干)、主要营销人员(计划市场部经理)、重要的技术人员(主要技术骨干)、高级技能人员(具有高技能的关键操作人员)。

在我国,有关知识型员工的内涵还没有统一的和共识的描述,但通过对以上研究人员描述的分析,可以把知识型员工的内涵归纳为:(1)知识型员工掌握知识并利用知识进行创造性工作;(2)知识型员工拥有知识资本和知识创新能力;(3)能为组织带来巨大的知识资本增值,为产品或服务带来很高的附加值;(4)主要是从事思维活动的脑力职业劳动者;(5)主要指组织中的管理人员、研发人员、技术人员和高级营销人员。

2.知识型员工的特征

通过大量的理论和实证分析,我国许多研究人员提出了我国知识型员工不同与一般员工的各种特征。

刘琴、徐勇军和陈辛华(2002):(1)具有知识资本;(2)工作富于创造性;(3)自主性强;(4)劳动过程难以监控;(5)劳动成果难以衡量;(6)有更高的追求;(7)蔑视权威;(8)忠诚度差。

范飞云和袁云锋(2002):(1)较高的个人素质;(2)很强的自主性;(3)有很高价值的创造性;(4)强烈的自我实现愿望;(5)劳动过程难以监控;(6)劳动成果难以衡量;(7)蔑视权威。

张爱玲(2005)和陈红娟(2007):(1)个人特质 a.掌握一定的专业知识和技能;b.具有较高的个人素质;c.具有较强的学习能力和创造力;d.具有鲜明的自主性;e.具有独立的价值观。(2)工作特征a.劳动过程复杂;b.劳动考核复杂;c.劳动成果复杂。(3)心理特征a.报酬期望高;b.成就期望高;c.机会期望高 (4)行为特征:具有较强的流动意识。

周炜(2007):(1)具有较高的个人素质;(2)具有较强的独立自主意识;(3)追求自我人生价值实现;(4)具有不断更新知识的强烈愿望;(5)对劳动报酬具有特殊认识,劳动报酬是人生价值的体现,知识是人力资本。

朱耀东和徐卫燕(2009):(1)较高的人力资本含量;(2)强烈的自我实现需求;(3)鲜明的个性;(4)劳动过程的难以监督和劳动成果的难以衡量;(5)高流动性。

帅炜玥(2009):(1)独立性、自主性和创造性较强;(2)高层次的心理需要和价值追求;(3)风险意识强,具有冒险精神;(4)工作过程难以监督控制;(5)流动频率较高。

综合以上研究人员的结论,可以概括出我国知识型员工的一些共同的特征:

(1)具有较高的个人素质和专业知识。知识型员工大多受过较好的系统专业教育,具有较高的学历。掌握着最新的技术或管理知识。

(2)有很强的自主性和独立性。知识型员工是一个富有活力的大群体,与流水线上的一般员工不同,知识型员工更希望拥有一个滋滋的工作环境,不愿受制于物,不愿按照上司的指示被动地行动,强调自我管理、自我约束,希望有一个灵活的工作时间和宽松的工作环境。他们蔑视权威,相信科学和真理,希望自我作出判断。

(3)强烈的自我实现需求。他们的需求不再停留在低层次需求上,而是有更高层次的需求,往往更在意自我价值的实现,希望得到上司、组织和社会的认可。知识型员工在积累知识的过程中支付了较高的成本,希望获得的收益即包括代表自身价值的经济因素,也包括象征价值的地位因素。他们更愿意接受挑战性、创造性高的职务。

(4)工作过程难以监督、工作成果难以量化。知识型员工主要以脑力劳动为主,其过程看不见摸不着,其工作过程没有固定的流程和步骤,呈现出随意性和主管支配性,工作场所有时也不固定;其工作成果有时是一种创意、思想、发明、点子等,很难用利润、产值等衡量,工作过程难以监督、成果难以量化。

(5)具有突出的创新能力和学习能力。创新是知识型员工最特出的特征,他们在不断变化的环境中通过不断地学习掌握最新的知识和技能,能充分发挥个人的智慧和灵感。

(6)高流动性。知识型员工掌握着最新知识和技能,他们更忠诚于事业而不是组织,有一种相信真理相信科学的强烈信念。他们有能力挑战新工作、新任务,在劳动力市场上相对稀缺,有更多的职业选择权,一旦认为工作没有足够的吸引力,就会投向其它组织,所以有很高的流动性。

三、知识型员工的激励因素分析

1.国外研究

自从1959年赫兹伯格在其著名的双因素理论中分析了员工的激励因素和保健因素。以后许多学者也提出了许多理论。在此基础上,随着知识经济的兴起,从20世纪80年代开始,国外的许多学者通过定量的实证分析对知识型员工的激励因素及其重要性排序等进行了多方面的研究,就重要的观点综述如下:

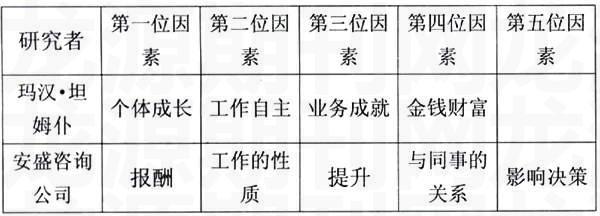

从表2可以看出,知识管理专家玛汉·坦姆仆的研究发现,与其他类型的员工相比较,更加重视个体的成长,追求独立、自主和希望从事具有挑战性的工作,希望在和谐的群体环境中工作,受到尊敬。相对重视对成长、自主、成就的追求相比较,金钱的边际价值相对要次要。安盛咨询公司与澳大利亚管理研究院对澳大利亚、美国和日本多个行业的858名员工(其中知识型员工160名)进行了三年多的研究发现了知识型员工在对工作的性质、与同事的关系和影响决策三项的重视程度明显高于一般员工。

2.我国研究人员的研究

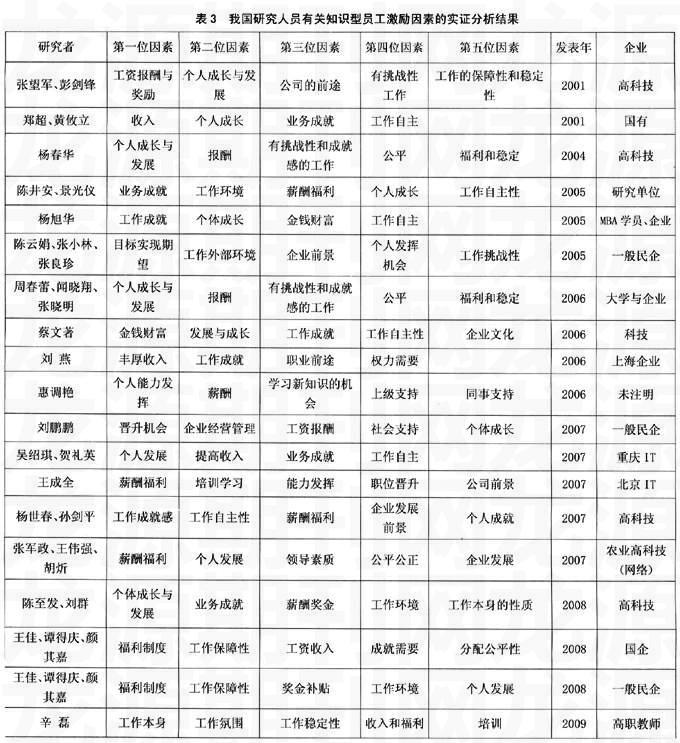

通过分析表3,可以得出我国知识型员工激励因素及其重要性排序的某些特点。

1.在前5项激励因素中,除了民企以外,薪酬福利因素均排在第1到第3位置,显得比较特出,这是由于与发达国家相比较我国知识型员工的收入还是偏低。我国的社会保障制度还不完备,消费相对比较高,再加上不太稳定的就业环境,来自工作和生活的压力都很大,通过取得较高的收入来得到一定得保障,在“风险规避”文化下的我国知识型员工必将追求高报酬以改变自己的生活条件和规避风险。另外,高收入也可以体现知识型员工的自身价值。

一般民企在对薪酬收入的重视程度上明显不同于其它企业,陈云娟等和王佳等的实证分析结果中,薪酬因素均没有进入前5位。一方面一般民企的工资制度不受国家宏观政策限制,另一方面民企相对规模小,福利不够完备,为了吸引知识型员工进入民企,一般将工资定的比较高,相反对奖金和福利的发放比较严格。

收入水平不同的地区的知识型员工对薪酬需求的敏感程度方面,张军政等在对西安和杨凌农业高科技企业的实证研究结果是:地区发展水平高,知识型员工的价值就更容易通过薪酬来体现,他们对收入的需求就会低一些;相反就会高一些。在王成全对北京IT企业的实证研究中也说明了相同的观点,知识型员工对薪酬福利的重视程度随着年薪水平的升高而降低。

2.从表4中可以看出,我国知识型员工非常重视有关个人成长的激励因素,大部分分布在前3项中。知识型员工具有较高的个人素质,拥有一定的专业知识和能力,忠诚于事业,这说明了我国知识型员工对知识、个体和事业的成长有着不断的追求。玛汉·坦姆仆的实证研究结果是个体成长是最重要的激励因素。我国许多学者的实证研究结果基本一致,中外之间的知识型员工在有关个体成长激励因素方面没有明显的差异。

3.在前3项中还有比较集中的是工作(业务)成就激励因素,说明我国知识型员工非常重视业务成就激励因素。这个结果与美国知识管理专家玛汉·坦姆仆的实证研究结果基本相一致,这与知识型员工的自身特点有关,他们不断在追求知识,非常重视个体和事业的成长。他们要求不断地进行培训,希望得到工作认可、希望不断得到知识、不断提升工作能力,重视事业上的成就。

4.不同年龄(事业周期)、学历等的激励因素排序也有许多不同的特点。首先,是年龄不同对激励因素的重视程度差异方面的实证分析。陈井安和景光仪的实证分析结论是:20~29岁的知识型员工对“薪酬福利”激励的偏好高于40~49岁年龄段的知识型员工;20~29岁年龄段的知识型员工对“个人成长”激励的明显强烈于40岁以上的知识型员工。陈至发和刘群的实证分析得出:不同年龄段的知识型员工对激励因素的重要性排序也不同,根据从高到低的前3项激励因素分别是:小于25岁的为成长发展、薪酬奖金和工作环境;26~35岁的为薪酬奖金、成长发展和工作环境;36~45岁的为成长发展、业务成就和薪酬奖金;45岁以上的为业务成就、成长发展和薪酬奖金。吴绍琪和贺礼英的研究证实:25岁以下的知识型员工重视“个人发展”激励因素;25~35岁的知识型员工更重视:“提高收入”激励因素;35~45岁阶段的最重视“业务成就”和“工作自主”激励因素。郑超和黄攸立的实证研究认为:年龄越低,但追求“个人发展”越高;年龄越大,却仍然最看重“提高收入”。

杨春华的研究把知识型员工的事业周期分为:(1)20~25岁的立志阶段。(2)26~39岁的前进阶段。(3)40~60岁的维持阶段。(4)60以后的衰退阶段。并在对前2个阶段进行实证研究后得出:对立志阶段的知识型员工起相对主导作用的前3项激励因素为个人能成长与发展、有挑战性和成就感的工作、公平,在前进阶段的知识型员工最重视报酬、个人成长与发展、福利与稳定。以上结论虽然有一些差异,总体上可以总结为:年龄小的处于事业初期的知识型员工,还没有家庭经济压力,事业刚刚起步,处于学习和积累经验阶段,要提高收入,首先要确立自己的“个人发展”目标,提高业务水平,最重视“个人发展”激励因素。随着年龄增大,业务经验不断积累,有信心获取较高的薪酬收入,再加上家庭的经济压力,更加看重“提高收入”因素。

其次,是有关不同学历的知识型员工对不同激励因素的重要性方面的分析。陈井安和景光仪的结论是硕士及以上学历的知识型员工偏好“业务成就”;本科及以上学历的偏好“个人成长”;不同学历的知识型员工对“薪酬福利”的偏好没有显著差异。陈至发和刘群的研究分析为:具有硕士及以上的知识型员工将“业务成就”作为最重要的激励因素;具有本科学历的最看重“个体成长与发展”因素;专科及以下学历的则最重视“薪酬奖金”激励因素。郑超和黄攸立的结论是:大学及以上学历的知识型员工选择“个人发展”作为第一激励因素的高于大专学历的;选择“提高收入”作为最重要激励因素的大专学历的要高于大学及以上学历的知识型员工。

张军政等的分析说明:研究生学历知识型员工偏好“工作成就”和“学习培训”;本科以上学历的知识型员工偏好“个人发展”和“企业发展”;专科学历知识型员工偏好“薪酬福利”和“领导素质”。吴绍琪等在对IT企业知识型员工的实证研究中发现:学历越高的知识型员工对“个人发展”的需求越强烈;学历越低的知识型员工对“业务成就”的需求要强烈得多。综上许多研究者的分析结果,发现有不同的结论,还没有形成相对的共识和方向性,分析认为,可能研究者所研究的对象存在着区域不同、企业性质不同、企业行业不同等还未证实的差异性。这些有待今后更多研究者进行更细和更有效的实证研究。

另外,还有研究者根据不同的企业性质、不同的地域、不同性别、不同收入、不同岗位、不同职称等进行了细分化的实证研究。由于这些研究的数量还不多,研究的结论等还有待通过进一步的研究来证实。

四、研究结论及有关建议

1.研究结论

(1)有关知识型员工的内涵还没有统一的共识,可以得出一些相同的内容,在我国这方面的研究主要通过定性的理论分析进行。从研究量方面来看,在2006年以后有明显的增加趋势。

(2)知识型员工的特征研究,主要也是通过定性的理论研究,一般通过借鉴国外的研究成果,结合我国的特殊情况,得出了一些比较共识的结论,基本可以描述出我国知识型员工的基本特征。主要特征是:很强的自主性和独立性、强烈的自我实现需求、工作过程难以监督和工作成果难以量化、具有突出的创新能力和学习能力、高流动性等。

(3)我国知识型员工的激励因素研究,虽然有许多借鉴国外的研究成果来分析出结论,通过对我国知识型员工激励因素的实证研究,可以发现与国外的研究结论有许多差异。我国知识型员工的最重要的前3项激励因素为:薪酬福利、个人成长与发展、业务工作成就。其它还有比较重要的激励因素有公司前途、公平、工作自主、工作环境、企业文化、培训等。另外,在不同年龄、不同学历等方面也作了一些有益的尝试。

2.有关建议

(1)在研究相关理论的基础上,针对不同企业性质、不同行业、不同地区、不同层次等条件下的知识型员工及其激励因素进行更多的定量的实证研究,找出他们的共性和差异。

(2)结合管理学的其他研究成果进行比较研究。

(3)强调知识型员工与一般员工的不同,明确知识型员工中存在不同的需求,采取不同的激励方式。

(4)知识型员工及其激励研究的成果要在实践中进一步检验,以确立其共性和差异的方面。

(5)随着我国知识经济的进一步发展,包括企业家在内的管理人员和学术研究人员需要进一步增加知识型员工的理论和实证研究。

参考文献

[1]彼得·德鲁克.21世纪的管理挑战[M].北京:机械工业出版社,2006

[2]孙新波,樊治平,秦尔东.知识员工激励理论与实务[M].北京:经济管理出版社,2006

[3]孟华兴,王春和,张伟东.创新联盟:知识员工激励[M].北京:企业管理出版社,2005

[4]彼得·德鲁克.变动中的管理界[M].上海:上海译文出版社,1999

[5]樊治平.知识管理研究[M].沈阳:东北大学出版社,2003

[6]约翰·阿代尔.员工激励[M].海南:海南出版社,2008

[7]张瑞玲,丁韫聪.知识型员工激励机制研究综述[J].经济与社会发展.2005(3):11

[8]张望军,彭剑锋.如何激励知识员工[J].中国人力资源.1999(9)

[9]李志,薛艳.我国知识型员工激励研究述评[J].重庆大学学报(社会科学版).2005(11):2