学校心理健康教育的专业分工与合

2008-12-29徐光兴

中小学心理健康教育 2008年4期

摘要:目前,学校教育面临新的危机与挑战。学校心理健康教育工作对儿童、青少年的成长与发展,具有重要的教育价值与现实意义。从事学校心理健康教育工作的专业人员分工主要有学校专职教师、学校心理学家、专业咨询师、精神卫生工作者、社会工作者和各种从事青少年保护的科学专业人员等,多学科、多专业的合作互动是今后学校心理健康教育工作发展的一个重要趋势。运用“三层次介入”的理论来开展学校心理健康教育,在“统合的学校心理健康教育”模式中,进行专业人员的合作交流,将为新世纪学校心理健康教育的理论和实践探索注入新的生命。

关键词:心理健康教育;三层次介入;专业分工

一、导言

教育现在面临新的危机和挑战。

最大的危机在于学生的心理危机,而最大的挑战在于学校教育为社会为公众提供怎样的存在价值和意义。

近年来,在学校教育的舞台上,儿童、青少年的各种不适应问题逐渐凸现:厌学、抑郁、行为异常、考试焦虑、情绪障碍,乃至离家出走、网络成瘾和自杀等,极大地困扰着学校教育的发展和生态环境。学习的本来目的是要制造尽可能多的快乐,但目前的一些学科教育在填鸭式地往学生的头脑里猛灌知识,已经成为学生心中最大的痛苦制造者!现在的男孩和女孩被大量的听课、学习、作业、背诵和业余辅修等占用了太多的时间,他们的大脑在超负荷地运转,而他们的身心则没有得到相应的锻炼。不少有才华的儿童,他们的智慧之树在刚刚结蕾时就已经凋谢枯萎了,这是由于神经系统所承受的压力,超出了自然生命所能承受范围的极限,因此,不少儿童的才华之火在刚点燃之后不久就被熄灭了。

以学校教育活动为背景的学校心理健康教育工作,归属于学校心理学的学科研究领域,主要以儿童和青少年的学习、适应、人格成长作为中心问题进行心理健康教育,同时也根据学校教育工作的内容和要求,对教师和家长进行适当的心理援助和咨询。即它的活动离不开“学校性”和“教育性”这两个特定的性质。学校心理健康教育可以辐射到学校教育的名个角落,融化渗透到各科教学及学校办学的整个过程中,有时还要走出学校,与社会、家庭、社区的精神文明,精神卫生和文化活动结合起来。这就是国外学校提出的把“心理心理健康教育的精神”(Counseling-Mind)贯彻到学校教育过程中去,以此作为提高新一代国民素质的一种教育战略手段。

但是由于学校面临新的危机和挑战——社会发展的多样化和生活环境的复杂化,学校的压力也在增长。在新形势下,学校心理健康教育的专业人员构成发生了很大的变化,其心理健康教育职责、角色定位和分工与合作的模式也随之发生了一定的变化,这就需要我们进行新的展望和探索。

二、新世纪学校心理健康教育人员的构成与专业分工

近年来,学校心理学研究取得了重大进展,有力地促进了学校心理健康教育的实践开展。在全球心理健康教育趋势的推动下,学校中传统的“教育领域”与“心理领域”的分界已不再清晰,教育心理健康教育与心理心理健康教育已有机融合在一起。学校心理健康教育是一种对教育的心理学援助,是一种多学科、多专业的合作互动。特别是神经科学、精神医学、社会行为学等为未来的学校心理健康教育研究提供了新的理论和方法。

首先,神经科学有几个明显的发展趋势:一是研究已深入到神经细胞和分子水准,神经科学一些重大问题将在分子水准上找到答案。这对于解开儿童、青少年学习能力的神经活动基本过程具有重大意义;二是与心理学科交叉融合,对儿童的语言认知和学习认知发展,进行理论模式的构建;三是脑机制与内隐记忆研究成为新的热点。

其次,关于精神医学及其美国精神障碍诊断技术《DSM-IV》在学校心理健康教育中的应用研究,实际上也是一种儿童、青少年心理卫生服务体系的多学科合作。近年来,学校中儿童、青少年的学习、行为问题多发,是属于一般的心理偏常、情绪障碍,还是人格障碍或精神障碍,学校的教师一般难以作出判断,需要专家正式的评估及精神医学介入的诊断才能作出科学的确诊。而《DSM-IV》有多层面、多轴分类的诊断特点。此外,早期诊断有利于早期干预或治疗。

第三,日本学者从社会行为学的视野出发,建构“学校临床社会学”的学科,对于学校心理健康教育领域是一种新的理论探索。一个学校有它的组织机构、团体、人际关系、文化氛围和生活场地等,因此,学校从其存在的意义上说是一个“小社会”。学校临床社会学由三种学问构成:即“学校社会学”、“学校临床学”和“临床社会学”。“临床”在这里的含义是一种心理干预或教育心理健康教育的含义。它的研究视点是“给问题的解决予以资助”、“将着眼点聚焦于学校教育的未来”,这对于新世纪的学校心理健康教育是一种崭新的启示。

第四,学校心理学专家正在进行学校心理健康教育的操作焦点化、简洁化的尝试,即“问题解决”的短期化工作过程。例如“30秒心理健康教育”、“5分钟心理对话”等,实际上是一种化整为零的、经济化的学校心理健康教育新方法。其基本的方式是将要解决的事件集中在一个焦点上;重要的不是探究问题是如何发生的,而是如何去解决;实施危机干预和心理健康教育要讲究有效性;心理健康教育的目标设定要简明清晰等。此外,学校心理健康教育要实行家校合作、学校与社区的合作,完善社区的服务功能,使学校心理健康教育形成一种整合社会资源的系统工程。

第五,中国大陆地区部分省市的教育行政部门推广“生命教育”,形成学校心理健康教育中一股异军突起的新研究热点。上海市、黑龙江省和辽宁省等,先后颁布了《中小学校生命教育的指导纲要》。生命教育是帮助学生认识生命、珍惜生命、敬畏生命、欣赏生命,提高生存技能和生命品质的一种学校心理健康教育活动。它实质上是融合道德教育、心理健康、生命科学等于一炉,体现人性化的一种系统育人的学校心理健康教育工程。

综上所述,新世纪学校心理健康教育人员的构成与专业分工,可以分为以下六种类型:

1. 各学校开展心理健康教育工作的教师。其中包括校长,教导主任,心理、德育和卫生室教师等,结合各所学校的办学方针和学科教育目标,进行日常的、综合的学校心理健康教育工作。

2. 学校心理专家。进行学校心理健康教育的理论研究,对学校心理健康教育教师进行实践的指导,对儿童、青少年的学习、心理、人格、适应和社会性发展等方面进行专业的援助。

3. 专业咨询师。对学校教育中出现的心理偏差或障碍进行专业的心理矫治,对儿童、青少年的心理危机或突发事件进行及时的介入或干预,也同时为教师、家长提供教育心理咨询。

4. 精神卫生工作者和相关身心医学的医生和护士等。对儿童、青少年的精神障碍和心理疾患予以早期的、科学的诊断,进行及时的预防和治疗。

5. 社会工作者,包括社区咨询员和义工等。主要进行家庭、社区的心理教育工作,建立“家校心理健康教育热线”,有时要利用学校和社会的资源,举办“家长教育心理辅导夜校”等。

6.从事青少年保护的科学专业人员。主要进行学习心理、生理(神经机制)、认知发展的专业心理健康教育,进行脑发育与生命科学的教育,提高学生的人性价值观和生命的品质。

三、学校心理健康教育的“三层次介入”理论

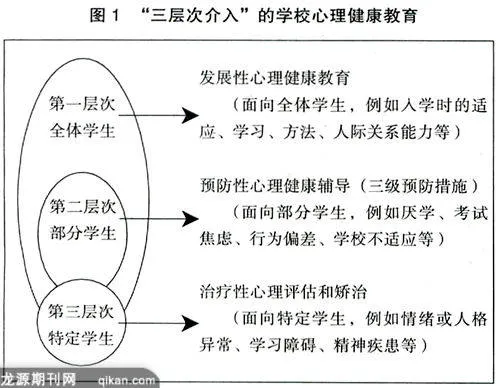

学校教育的目标是对儿童、青少年的学习、心理、人格、适应和社会性发展等方面进行指导和援助。这种指导和援助主要以学校心理健康教育或心理咨询的方式来介入,可以划分为三个层次。这里所用的“介入”(Intervention)意思是指一种积极的心理援助,或者对学生的行为问题进行积极的干预,使学生在学校教育的正常轨道上发展。

第一层次,发展性学校心理健康教育。面向儿童、青少年开展心理保健工作,提高全体学生的心理素质。主要工作包括教育的开发、心理健康教育,譬如学校生活指导、适应指导、学习方法的指导、班级中的人际关系处理、如何成为一个受欢迎的学生等。同时,要把这种心理健康教育活动渗透到各学科教学和学校教育的整个过程中,建立学校与家庭、社区的心理健康教育合作关系。

第二层次,预防性学校心理健康教育。面对的是部分在学习上、心理上及生活适应上有可能发生问题或问题刚出现苗头的学生。主要是提高学生的适应能力,培养学习兴趣,例如,可进行二三十分钟的游戏疗法或者松弛疗法。通过这种心理辅导活动,至少应达到不使学生的心理问题进一步恶化的目的。

在这一层次中,可以实施“三级预防”的措施(即初级预防、次级预防和三级预防)。学校心理健康教育工作的范围,可以粗略分为针对有可能出现行为偏差与适应不良问题学生的心理健康初级预防、针对已初露端倪的问题学生进行解除困扰的二级预防和针对已存在行为偏差和适应不良的问题学生进行缓解的三级预防工作。各级预防工作,主要由学校中的一般教师、班主任、专职学校心理健康教育教师和学校心理学专业人员来分别加以实施。

第三层次,治疗性学校心理健康教育。面对的是在心理、学习、社会适应方面产生重大问题或不正常状态,性格出现偏差的学生。如学校恐怖症、逃学、缄默症、孤独、自闭、暴力、偷窃、说谎、离家出走等。主要是针对特定学生的心理障碍和精神疾患采取适当的方法给予治疗。

根据上述构想,可将“三层次介入”的理论列图如下:

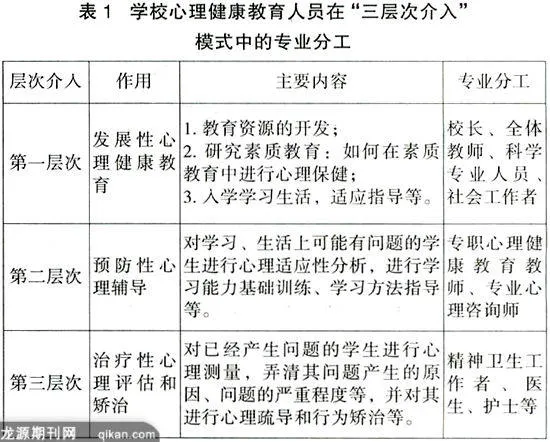

学校心理健康教育工作的各类专业人员在“三层次介入”的模式中,他们的专业分工和角色定位又如何呢?学校的校长、教师、专职的心理健康教育教师、社会工作者和科学专业人员应重点关注“发展性心理健康教育”;心理咨询师和专职的学校心理健康教育人员应着重关注“预防性心理辅导”;精神卫生工作者、身心医学的医生和护士等,应重点关注“治疗性心理评估和矫治”;而学校心理学专家应对每一层次的学校心理健康教育都要积极地介入(详见表1)。

以上这三个层次之间具有相辅相成的辩证关系。忽视了第一层次的心理健康教育,会使第二层次或第三层次的特殊学生增加;忽视第二、第三层次的心理健康教育与介入,将使有问题或心理障碍的学生范围扩大,影响到全体学生的发展。三个层次之间的学校心理健康教育必须有机地结合起来。

在对学生进行学校心理健康教育的同时,还要对教师、家长进行心理援助和心理健康教育,即实行统合型学校心理健康教育体系。学校心理心理健康教育的目的是为了促进儿童、青少年的认知、情绪和自我理解的发展,解决他们成长中的适应问题。因此,不仅要对儿童、青少年进行集体和个别的心理心理健康教育,还要为学校中的教师、家庭教育中的家长提供教育咨询和建议。所以,每一位学校心理健康教育者都必须切实掌握学校心理健康教育和心理教育咨询的基本原理和方法。

四、在“统合的学校心理健康教育”模式中进行专业合作

“统合的学校心理健康教育”是“综合的学科学习”和“心理教育”的结合,同时将心理卫生、道德教育、生命教育和科学、环境教育等重要学习课程相结合,为了完成这一目标而开展的学校心理健康教育活动。“统合的学校心理健康教育”对21世纪新的学校教育模式进行探索,其中有三个重要的课题要研究:(1)制定与开发适应学生发展成长的新课程;(2)加强对学校的支援特别是对教师的心理援助;(3)进行学校、家庭、社区的“心理健康教育一体化”模式探索。这就需要多学科、各种专业人员的通力合作。

“统合的学校心理健康教育”是学校心理学发展,以及学校心理健康教育多学科合作发展的必然趋势,也是学校心理健康教育的智慧结晶。目前,学校所处的社会环境迅速地国际化、资讯化和复杂化,学校师生的心理压力因素有增无减,突发事件和危机事件频繁发生,没有任何一个成人或孩子能夸口说可以与这类事件或心理创伤绝缘。只有对今天的新形势进行有效的应对,制定相应的措施,才能更好地应对明日的挑战,取得更大的发展。

统合的学校心理健康教育工作是要探索儿童、青少年的“精神世界”、“成长世界”,提供一种心理健康教育的新视野。从事学校心理健康教育工作的各类专业人员在“统合的”、“合作的”过程中,他们的角色定位如何呢?他们的合作途径又如何呢?请参见图2。

学校心理健康教育专业人员的合作途径,其理论基础概念主要有以下三个方面:

(1)“协同合作”(Collaboration)。即在学校心理健康教育过程中,各种类型的专业人员要协同“作战”。特别要做到学校内外的协作,家校协作,学校与学校之间的协作,学校与社区、企业的协作甚至是国际地区之间协作,使各种教育资源做到最大的整合。

(2)“新思考”(Reframing)。新世纪的学校教育处在一种新的国际背景和社会文化环境中,因此,在开展学校心理健康教育工作或解决问题时,应启用不同的渠道和不同的观点,各种专业人员要能够采纳不同的建议或方案。这就需要我们具有“新思考”的能力。

(3)“关系的活性化”(Empowerment)。不同专业的学校心理健康教育人员应相互交流,为共同的目标而努力工作,因此要积极参与学校的教育决策,对学校的教育改革作出评估和支援。这就必须使学校内外的各种关系“活性化”,各专业人员对学生心理健康教育的基本态度应是“积极参与”,采用“合作”与“关怀”的人际交流策略。

五、结论

学校心理健康教育工作对儿童、青少年的成长与发展具有重要的教育价值和现实意义。近年来,学校心理健康教育工作的理论和实践的研究取得了重大的进展和突破,而专业人员的分工与合作又给新世纪的学校心理健康教育工作注入了新的生命。“统合的学校心理健康教育”理论研究又将为学校教育提供新的思想和工作方法。学校心理健康教育如何与东方文化成功地结合起来,开创出有本民族、本地区特色的教育心理健康教育模式,是我们今后要研究的一个重大课题。

参考文献:

[1]Be