FED应对次贷危机的货币政策及其走向

2008-12-29余玲铮

中外企业家 2008年12期

2008年9月15日,拥有158年历史的美国金融巨头“雷曼兄弟”申请破产保护,债务逾6 130亿美元。雷曼兄弟的清盘酿成美国历史上最大的金融破产案,华尔街的五大投资银行事实上已去其三。10月3日,布什签署了7 000亿美元的救援方案。毋庸置疑,次贷危机已经剧烈升级,演化成了一场波及全球的金融海啸,而且很可能恶化为全球性的经济危机,其冲击力远远超过预期。而更为严重的是,危机已经从金融体系向实体经济渗透,美国经济衰退的迹象明显。货币政策的制定者和监管体系的守夜人——美联储(FED)连续九次大幅降息,不断向市场注入大量流动性资金,并频繁出台新政将救市之举推向一个个新的阶段。毋庸讳言,由于美国是全球第一大经济体,FED的政策动向影响着全球经济的走势和各国央行政策的制定,必然成为全球市场关注的焦点。基于此,本文首先回顾及分析危机爆发以来FED采取了怎样的应对机制,接着探讨其有效性,最后对FED政策走向作出判断。

一、次贷危机以来,美联储实施货币政策的市场背景

(一)次贷危机具体演变进程

次贷危机爆发以来,美国市场先后感受到三次剧烈的冲击波,每次都显示形势在继续恶化。第一波是2008年3月以前:2007年3月12日,美国第二大抵押贷款机构——新世纪金融公司宣布破产,由此拉开了危机的序幕。随后,标普和穆迪信用评级机构分别下调了1 000多种抵押贷款债券的信用等级,在多家抵押贷款供应商宣布倒闭和多只对冲基金停止赎回的冲击下,产生多米诺骨牌效应,危机集中爆发,引发金融体系的巨大动荡。第二波是2008年3月至7月:危机进一步蔓延至实体经济,在金融加速器作用下,美国经济衰退迹象显现。第三波是2008年8月至今:危机全面爆发,华尔街的辉煌时代已经成为过去。由于资本金被侵蚀,资金链条断裂,华尔街主要金融机构雷曼兄弟、美林、“两房”、AIG等面临清盘的窘境,或倒闭、或被收购或被政府接管,美国经济衰退迹象明显。

(二)次贷危机造成的影响

1.引发金融危机,美国金融机构纷纷曝出巨额亏损

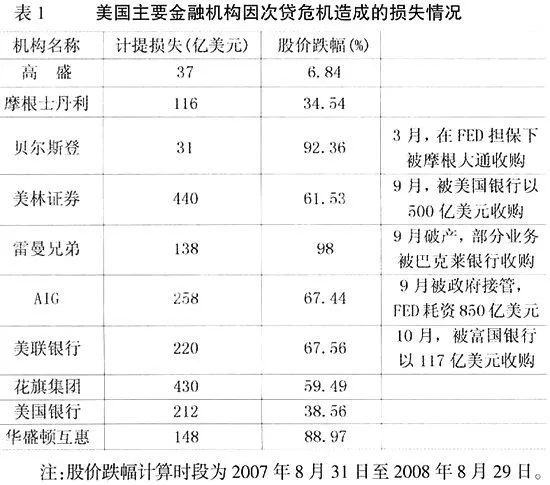

FED前主席格林斯潘断言美国已陷入百年一遇的金融危机中。在前五大投资银行中,贝尔斯登于今年3月被摩根大通收购,美林证券9月14日被美国银行收购,雷曼兄弟9月15日宣布申请破产保护,三大投资银行总计减值近700 亿美元,高盛与摩根士丹利的命运备受关注。另外,美国政府9 月7 日宣布接管房贷两巨头——房利美、房地美,向“两房”各进行上限为1 000 亿美元的注资。不仅仅是大的投行和金融巨头,很多中小商业银行以及保险公司也处于岌岌可危的境地。表1显示美国主要金融机构的损失概况。美国股市同样遭受重挫,市场信心几近崩溃,三大股指持续暴跌,总体呈现剧烈波动态势。这些标志着危机已经波及金融领域的各个层面,可能导致美国金融体系的瓦解。

表1 美国主要金融机构因次贷危机造成的损失情况

注:股价跌幅计算时段为2007年8月31日至2008年8月29日。

资料来源: Bloomeberg、太平洋研究部。

2.从金融层面蔓延至实体经济,导致美国经济低迷

危机进一步蔓延到实体经济,美国经济急转直下,出现负增长。2007年各季度GDP增长率分别为0.6%、3.8%、4.9%、0.6%。2008年第一、二季度分别增长0.9%、2.2%,第三季度负增长0.5%,均较之前的4.9%大幅下滑。2008年诺贝尔经济学奖得主保罗·克鲁格曼近日接受采访时说,美国经济正陷入“严重衰退”。

从目前美国的各项经济数i0lxiUEeeA/FOWyNMtqAdL2O63gyHqdmZXjk17/G8+U=据看,经济衰退迹象明显,前景的确不容乐观。全国标普/席勒房价指数2008年第一季度同比下降14.1%,降幅创1988年设立以来最高纪录。9月,工业生产创34年来最大跌幅,ISM指数跌至43.5,是自1984年以来的最大下滑,低于基准(50)显示制造业正处于衰退过程中。另外,美国劳工部公布的就业报告同样显示经济形势非常严峻。2007年失业率为4.6%,2008年1月为4.9%、2月4.8%、3月5.1%、4月5.0%、5月5.5%、6月5.5%,7月5.7%,8、9两月为6.1%,10月为6.5%,是自1994年3月以来的最高纪录。而克鲁格曼预测失业率几乎肯定将达到7%,且极可能升至8%。显然,失业率的上升必然会严重影响消费。事实上消费疲软程度也超出了预期,密西根大学消费者信心指数2007年7月为90.4,2008年6月已降至56.7,为1980年以来最低点,10月为57.5。众所皆知,消费者支出占美国经济活动的2/3以上,不断下滑的消费和零售额对投资带来更大的压力,经济下行风险在显著增加。根据金融加速器理论,在金融市场与实体经济的传递机制下,美国将陷入投资消费下降、经济衰退、金融动荡的恶性循环中。因此,美国面临严峻的宏观经济风险,如果应对措施不力,整体经济将付出惨重代价,陷入深度衰退。

二、美联储货币政策的运作机制、特征

(一)运作机制

依据《1977年联邦储备法修正案》,FED的任务是:“有效促进最大就业、稳定的价格以及适度的长期利率的目标。”自危机爆发以来,FED的目标已从控制通胀为主转向维持金融市场稳定和促进经济增长。通过大幅降息等较为激进的手段救市,形成1929 年以来最大的救市规模,反映了货币当局FED对前景的极度担忧。以下是其实施的政策操作:

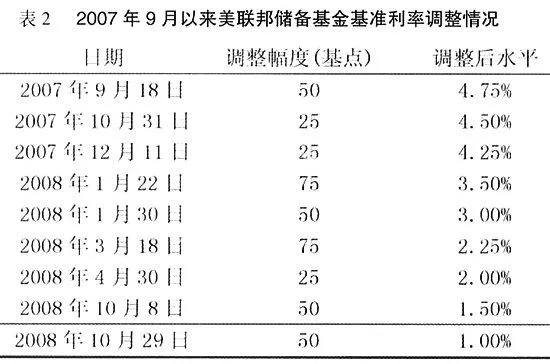

1. 利率是央行最主要的货币政策工具。随着次贷危机的扩散和升级,FED步入一个降息周期,从2007年的9月18日起连续九次下调了联邦基金基准利率,目前已降至四年多来的最低点1%,累计降幅达425个基点(见表2)。另外,下调了十一次再贴现率,已降至1.25%,共计下调500个基点。

表2 2007年9月以来美联邦储备基金基准利率调整情况

2. 创新工具增加市场流动性。一方面,FED只有两个增加流动性的传统工具,即公开市场操作和贴现窗口。而对贴现窗口的使用有限制,即只对储蓄类金融机构开放,不对投资银行开放。随着危机的展开和发酵,FED将紧急贷款范围从存款机构拓展到投行,在2007年12月和2008年3月集中推出了四种非传统的流动性工具:TAF、Expanded OMOs、TSLF和PDCF等四项制度创新。另一方面,将抵押资产种类从原来的国债或者AAA级债券扩展到高评级的住房抵押贷款支持证券(RMBS)和资产支持证券(ABS)。9月14日,FED宣布继续推进其以国债方式向证券公司放贷的计划,放贷金额从250亿美元增加至2 000亿美元,同时进一步放宽证券公司的抵押品种类。

3. 直接向金融市场注入大量资金。FED多次注资后,9月14日又向银行系统注入了700亿美元的储备资金,16日再次注入了500亿美元的临时储备资金。

4. 创建“商业票据融资机制”。在货币市场共同基金和其他投资者越来越不愿购买商业票据的情况下,FED宣布创建该机制,以便从合格发行人那里直接购买三个月期无担保和资产支持商业票据。

5. 直接向企业放贷。自大萧条以来,FED将首次绕过陷入困境的银行,直接向商业票据市场中的企业放贷。

6. 直接救助金融机构。今年3月,FED提供290亿美元的担保支持摩根大通收购贝尔斯登公司。9月16日,FED宣布决定向陷入困境的保险业巨头美国国际集团(AIG)提供850亿美元的紧急救助。

7. 联合欧洲央行、加拿大银行、英格兰银行、瑞士央行、日本央行等主要国家的央行对全球金融市场注资。另外,FED、欧洲央行和四家其他国家的央行在10月8日同时宣布降息,这是史无前例的,各央行显示出超前的主动性和一致性。

(二)特征

在危机时期,最优的货币政策操作应该力图在短期内消除风险,即应该是快速和有力度的政策调整,但目前尚未发展出成熟的货币政策模型。因而,此时的操作更多地依赖于货币当局的判断和经验,次贷危机尚未结束,但我们可以归纳已有的FED政策的特征:

1. 出发点是防止经济下行。FED的架构的实质是反萧条,形成于20世纪30年代美国经济大萧条之后,不同于出于反通胀的需要成立的欧洲央行。因此,其政策操作更多是为了减少宏观经济风险的一种风险管理策略,尽可能使实体经济与金融动荡相隔离,从而避免宏观经济陷入衰退。

2. 方向是宽松。FED只能采取宽松的政策,鼓励投资和消费,刺激实体经济,从而达到恢复经济的目的。

3. 关键手段是增加流动性。无论是降息、注资,还是创新货币工具等都是为了增加流动性,缓解信贷紧缩,提升市场信心,促进市场运作秩序。

4. 政策力度大。在较短的时间内连续九次大幅减息达425个基点,并史无前例地在1月22日至1月30日这八天之内共降息125个基点,是自1980年以来降息幅度最大的一次。

5. 突破传统的制度和政策限制。随着危机的加剧,依据联邦储备法里的一个紧急条款,即在特殊的情况下可以动用一些特殊工具,FED突破传统的限制实施了一系列超常规动作,这或许意味着一个全新的FED将出现在我们面前。

6. 与其他力量共同行动。此次FED并非仅仅依靠其自身力量,而是积极联合和激发美国政府、各国央行、IMF和世界银行等诸多力量共同构筑立体的救市网。

三、对美联储货币政策的评价

(一)在短期内效果积极

次贷危机愈演愈烈,金融市场存在极大的不确定性,目前FED政策措施的长期效果也尚不明朗,但毫无疑问的是其短期调控效果是积极的,强力措施疏导信贷资金的联合救助行动为岌岌可危的金融体系注入一剂强心针,整个银行业将赢得盘整时间,市场信心可逐步得以恢复。据“Financial Times”10月13日刊登的文章称,就在美国经济继续在危机中艰难前进的时候,道琼斯指数上涨了936点,是自1930年以来最大的单日上涨,标准普尔500指数则是出现了11.6%大幅上涨,是自1939年以来最大的单日上涨。而此前的一周,股市则是遭遇了自1933年以来最糟糕的一周。

(二)可能存在的局限性

1.不能根治次贷危机

“股神”沃伦·巴菲特说,次贷危机是美国金融业自己酿造的一杯毒酒。“福兮,祸之所伏”,危机在爆发的时候往往显得十分突然,但是引发危机的线索却往往是在繁荣阶段就积累下来的,次贷危机就是如此。其深层的原因在于美国的储蓄与投资之间的严重失衡以及由此所造成的美国本身的巨大债务问题。准确地说,危机只是一个引爆器,其背后美国的48万亿美元的总债务和45.1万亿美元的财政亏空才是真正的巨型“火药库”。FED采取的货币政策只是尽量减少危机的影响和破坏力,暂时稳定金融市场,上述问题都不是其调控的目标,因而货币政策发挥的作用有限,无法从根本上解决金融体系固有的矛盾,也就无法根治危机,很难改变经济下降的周期。相关指标也显示市场信贷依然紧张,作为金融机构资金吃紧的一个标志,从FED贴现窗口的直接借款近期屡创新高,10月8日借款总额更增至4 308.7亿美元,再次创出历史新高。

2.FED的越俎代庖可能导致金融机构的道德风险

FED是自由市场资本主义的首席倡导者,30年来一直在努力缔造市场主导的金融体系。当它决定拯救贝尔斯登时就已用行动表明赞同德意志银行首席执行官约瑟夫·阿克曼的说法:“我不再相信市场的自我修复能力。”10月23日,曾经坚决反对政府加强金融监管的格林斯潘破天荒地承认缺乏监管的自由市场存在缺陷。也许理念终归要面对现实,严峻的市场形势决定了它只能这么做,但FED与过去的FED确实有着实质