张泉之:先要帮孙子

2008-12-29李亚红

今日中国·中文版 2008年2期

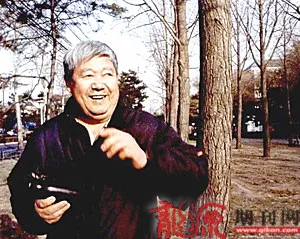

图/李国文

张泉之有钱后的第一任务是资助孩子们。

张“全知”,原名张泉之。在周围老头眼里,1936年出生的他知道的东西最多。退休前,张泉之是新华印刷厂的工人。这位经历了中国风雨变迁的老人没有想过自己能有钱。“刚退休那会儿,想过如果有实力就再创业,”在北京西城月坛小区里遛鸟的张泉之说,“现在如果有钱了就多资助孙子读书。”

“为孙子多付出”

张泉之的父亲在新中国成立前经营一家织布厂,在1956年新中国实行公私合营,张泉之也由资本家的公子变成了一个新中国的工人。

“刚退休时,觉得寂寞,希望能筹到一笔钱做生意,现在第一任务是资助孩子们。”张泉之托了托挂在树枝上的鸟笼说。老人的三个儿子都是普通工人。大儿子在食品厂,另外两个儿子在印刷厂接替父母的工作。“他们现在每月不足3000元的收入。”老人提起大儿子的压力时说。原来,张泉之的大孙子在读艺术类大学,每年要花掉家里1.5万元左右。

作为70多岁的老人,张泉之认为钱已不特别重要,拥有健康和良好的心态才是最重要的。他认为有50万就能完成自己的愿望。

“现在家里出了一个大学生,我们再苦也愿意。”张泉之说,“如果我有50万,就花30万让孙子接受最好的教育。读书是孩子的出路,没有文凭打工都困难。”

张泉之仍然认为上大学是光耀祖上的事情。在10年前,在经济增长迅速的中国,大学生毕业就能拥有一份好工作。但如今拥有学位的人数超过了工作的数量,找工作再也不是一件容易的事了,尽管中国经济在持续增长。

自高校扩招以来,中国普通大学本专科招生人数已从1999年的160万人增加到2007年的400多万。企业的招聘要求与毕业生实际经验水平之间的差距也逐渐加大。

“现在大学毕业了也不好找工作,”张泉之说,“如果有钱了就为孙子的前途多付出些。”老人希望自己的孙子能读完硕士,甚至资助孙子出国进修。当然,如果有上百万甚至是数百万的话,还会资助孙子创业。老人创业的梦想希望在下辈身上来实现。

“能去旅游很不错”

30年前,中国人外出旅游还是很少的事情。“有钱了,到处旅游是很不错的事情。”张泉之说,自己1957年参加工作,那时候每月的收入是按照30公斤小米的价钱计算,“生活紧张没闲钱不说,也很难出去旅游”。

改革开放总设计师邓小平的名言“让部分人先富起来”已成为现实。随着人们逐渐富裕,他们想做的第一件事就是旅游。一项对中国社会民众的调查显示,受访者最大愿望是“做老板”,而周游世界居于第二位,这也是更现实的愿望。

富起来的中国人都喜欢通过旅行来满足自己对生活及文化差异性的体验。“如果有钱了,我最想去西藏看看,”张泉之向往着,“那里肯定能给我不同的感受。”老人打算花10万元到全国各地旅游,西藏、新疆是首选。

在电视上常常看到西藏的镜头:白雪覆盖的山峰上白云缭绕,下面是散布着小佛塔的平地。透过飞驰在海拔5000多米的青藏铁路列车的车窗,可以看到黑发飘扬的牧民在绵延起伏的草原上放牧牦牛。这些都给这位老人很深的印象。

“好好玩儿”

花、鸟、鱼、虫是北京人常说的四大消遣。在北京胡同里形成固定市场,出售怒放的牡丹和菊花,为清一色的胡同平添了靓丽色彩。还有那些羽毛漂亮的鸟儿们在精巧的笼子里振翅鸣叫。在鸟市上,一个鸟笼上的古董瓷杯能在懂行的收藏家那里卖到不菲的价钱。

遛鸟本是清朝八旗子弟和太监们的爱好。后来,这种爱好传到民间,张泉之便是遛鸟的爱好者之一。他在自己每月1300元的退休金里挤了几个月花出3000元买了一个鸟笼钩子。如果有50万,在这方面花上10来万,老人还是舍得的。老人看着挂在树枝上的鸟笼里的那只漂亮的画眉出神,画眉慵懒地晒着冬日阳光。在北京的公园和胡同内,每天早晨都可以看见很多像张泉之这样的老人围聚在鸟笼边谈天说地,抑或谈论各自养鸟的故事。

有钱了,张泉之希望能买几个好笼子、一只名贵的“红子”(一种很名贵的鸟的别称)好好玩。懂行人所重视的,除了鸟本身,便是鸟笼。鸟笼分圆笼、方笼两类。一般的鸟笼便宜,但有的经过制作者的精细雕镂,便贵得令人咋舌。北京的一些老人不养鸟,专以搜集名贵鸟笼为乐。鸟笼里的鸟食罐也有高低贵贱的区别,“一副雍正年间的青花瓷鸟食罐是稀世的珍宝”,张泉之说,“我要是给我的鸟用上那个食罐,遛起来更有精神。”

张泉之对体育运动有着特殊感情,自1959年容国团在第25届世界乒乓球锦标赛上获胜,成为中国第一个世界冠军后,“许多知名运动员到我们厂讲课,我也学习打乒乓球”。现在老人是乒乓球三级运动员及三级裁判。2008年的奥运会在老人看来是件激动人心的事。“这是中国向世界展示自己的机会,”老人说,“我的一个梦想,就是能到现场看奥运比赛。”