两代地震孤儿的心灵余震

2008-06-26孙冉

孙 冉

从1976年至今,党育新的成长经历,正是一代唐山地震孤儿难以完成的苦痛修复。30多年后,她面对新一代地震孤儿——这一代孩子未来的路会怎么样呢?

5月19日,距汶川大地震发生后7天。

绵阳市中心医院,太多的伤者,太多的哀痛者。生者不平静,伤者不平静,平静只属于角落里的一个孩子。

孩子瘦弱得像颗黄豆芽,四肢纤细,脑袋由于过大而耷拉在肩膀上。医生说,是脑部积水造成的。

“黄豆芽”只有两个月大,不哭不闹,平静得异常。她对7天前的那场灾难是否有记忆,谁也不知道。她的目光透露着惊恐和对新环境的不安。

7天前,她被母亲抱在怀里。房梁压在母亲身上,致命伤来自于头部一道拇指长短的伤口。母亲蜷缩着,为孩子留下足够的空间——在母亲蜷缩着的身体下,“黄豆芽”像种子一般奇迹地活了下来。

邻居们在废墟中听见哭声,把她从母亲的怀里抱出来。孩子收住哭声,自此平静得异常。人们也许觉得她哭得太累了。

那一天,孩子的名字“母牵琦”有了新的含义——母亲用生命牵出来的奇迹。护士们都说是个好名字,不过都不愿去面对奇迹的背后——母子生死两端的现实。

没人懂得“黄豆芽”那份异常的平静,都认为是脑部积水的结果。

19日,从外面来了一个中年妇女。她抱着“黄豆芽”说,我知道孩子没事,孩子什么都懂,孩子知道自己失去了母亲。

这个中年妇女叫党育新,唐山大地震中的一个遗孤。32年前,她只有6个月大。

32年的噩梦

32年前,唐山大地震,党育新全家一共5口人遇难,惟有她,活了下来。

把她从废墟中抱出来的解放军说,在废墟中,她不停地哭。父亲最后一个动作,就是伸着胳膊,把她递到废墟的外面。

解放军从她父亲手里接过孩子,孩子不哭了。父亲早已死去多时。

那一刻,人们给她起名叫党育新——党孕育的新生命。没人说,她是父亲用手送出来的奇迹。

5月19日,党育新抱着“黄豆芽”,感觉抱着的正是32年前的自己。那时她是否也是这么一副黄豆芽的样子,什么时候开始像个正常孩子哭闹的,这些党育新都不记得。唯一的记忆是她两岁后的一张照片。那上面,党育新胖乎乎的,和两个姐妹站在一起。她们三个都姓党,人们都称“党氏三姐妹”。

搜救到她的解放军,后来给党育新说,当时她很健康,胖乎乎的,一点伤都没有。她父亲也很好,致命的伤口很小,看上去走得很安详。

这些话,党育新从来都不相信。5月17日,她在电视上看到“黄豆芽”被解救的镜头,就觉得电视里那个孩子就是她自己。

32年前,党育新和500个唐山孤儿被送到石家庄一所福利院(育红学校)。她是那些孩子里最小的一个。那一次大地震,造成4000多个遗孤,其中1000多个和党育新一样生活在福利院里。

在福利院里,孩子们过着半军事化的生活——穿一样的衣服,吃一样的饭,定时睡觉、起床,一起玩耍,形影不离。有时这是一种快乐,有时这也是一种集体化的孤独。

党育新记得,那时福利院的孩子特希望过年,因为只有过年才有人去慰问他们。

32年来,党育新时刻都在幻想着有个父母,但这仅停留在幻想。“我从小就没有父母的概念,谁对我好我就对谁好,我们孤儿就是这样。有人说我们孤儿没有教养就是这样。”党育新现在有时觉得自己很自私,觉得自己以前被亏欠的太多了,“工作后,我想买什么,不论多贵我都买给自己,变相地回报自己”。

党育新的梦想后来差点成为现实。有一对奥地利的夫妇来收养唐山遗孤,“党氏三姐妹”同时入选。福利院的阿姨说,谁乖,谁就有家。党育新觉得自己最乖,肯定讨人喜欢。最终,老大党育红被选去,因为她没有任何亲戚。

党育新不能去,是因为她终于找到了亲人,她还有个姥姥活着。

她至今对当时的姐姐党育红有种奇怪的感觉,她不知道那是不是嫉妒。她告诉《中国新闻周刊》记者,育红去了奥地利,如今连中文都不会说,也忘了她们,不想回来。

她还说,福利院里,阿姨和蔼得永远像别人家的阿姨,从来没人对她们这些孤儿唠叨过。后来长大了,她很羡慕人家有父母的唠叨。自己没这个唠叨,心里总是空落落的,不知道自己何处会碰壁。

9岁那年,她被送到姥姥家。她说,她和姥姥有亲情,生活却没保障。姥姥没有工作,生活很苦,需要舅母给生活费,每月20,还要“看人脸色”,有寄人篱下的感觉。孤儿院虽然苦,但毕竟不用为生计发愁。党育新很想回福利院。

她给福利院的阿姨写信,希望他们来接她。她不知道石家庄的孤儿院(育红学校)1984年已经解散。等了许久,也没有阿姨来接,她第一次真实地感觉到被那个集体“遗弃”了。

从小没人告诉她长大会怎么样。来例假了,她不知道是怎么一回事。她也不喜欢和姥姥说话,姥姥从来没有告诉她爸爸妈妈的事,连一张照片都没有。

2004年姥姥去世,党育新开始觉得姥姥不容易——因为死了女儿,自己再苦也要把外孙女拉扯大。

汶川大地震发生后,党育新就跟着唐山心理干预援助团来到绵阳。她知道自己心理也有点问题,但内心里想到汶川来看一看32年前废墟中的唐山和她自己。

她在医院抱起“黄豆芽”那一刻,终于明白做一个母亲的不容易。

两代遗孤的归处

到了绵阳,党育新和她的唐山心理干预援助团,最想去福利院看一看。

5月21日,听说梓潼儿童福利院安置了一些地震孤儿,党育新和她的唐山心理干预援助团,马上包车来到这个离绵阳有近一个小时车程的地方。

这是一个7人的队伍——只有两人不是专业心理咨询师,一个是担任领队的中国共青团唐山市委书记,另一个就是地震孤儿党育新。

经过反复协商,党育新和同事们终于获准进入戒备森严的梓潼儿童福利院。院大门上挂着一块小黑板,上面写着“此处只有安县孩子,无北川孩子,意欲领养者请三个月以后再来”。可见此处并不乏来访者。

这是一栋两层小楼,楼上是孩子们的宿舍。孩子们都聚集在一楼的院子里,好奇地看着这些来客。

党育新一眼扫过去,心里不禁悲凉。近30个孩子里,一眼就能看出好几个孩子是残疾儿:白化病、智障、毁容。一个5岁的小男孩靠近打量党育新。党和他说话,他不应。老师走过来说,“他有严重的癫痫”。

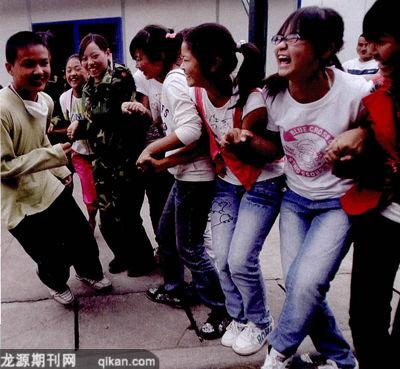

只有几个小男孩比较活跃,他们对来客手中的相机发生兴趣。当来客举起相机准备拍他们时,他们立刻摆出姿势,露出微笑。

这几个小男孩就是此次大地震的临时孤儿,他们是安县小坝小学二年级的学生。自地震后,这个学校的一部分学生来到了这里。

如今剩下5个孩子,无人认领。老师说,他们成为孤儿的可能性很大。

党育新搬了个小板凳,坐在一个叫张显林的小男孩身边。他今年9岁,大地震时正在学校睡午觉。他还有个弟弟叫李钢,是双胞胎,两人一个班。当时,弟弟在教室里玩,他叫弟弟赶快跑。所幸两人都平安跑出。

“你和你弟弟怎么是两个姓?”党育新不解。

张显林不语。他低头玩着手中的钢丝,一根牙签粗的钢丝被他硬生生折弯。他的手心被磨得通红。

“你在班上学习好不好?”党育新问。

“我期中考了95分。”张显林笑了笑。

“我儿子和你一样大,他可没你学习好。”党育新笑着说。

这时,一个与张显林长得很像的小男孩也搬凳子坐了过来。他解答了党育新的疑问。“我哥被我爸‘卖给张家了,不过哥哥经常回家玩。”小男孩叫李钢,张显林是他亲哥。