钱文忠讲座中的梵文错误并及其他

2008-05-30葛维钧

日前读《中华读书报》,偶见2007年10月31日第18版“热读”栏目有一篇文章《钱文忠:再现玄奘的真实形象》,对“百家讲坛”《玄奘西游记》所成同名图书进行了评价。读后发现无论正文,还是简介,第一段都有问题,这就引发了我谈谈个人看法,并对若干问题就我所知提供情况的愿望,而引据所及,亦有“讲坛”本身和其他报刊。我想先从正文说起。

一、关于梵文错误

1.是“名称”,不是“匀称”

正文开始,作者即以赞许的口吻指出钱文忠教授所著《玄奘西游记》里“有许多有趣的‘知识点”,然后“随便举一例”,就举出了唐代诗人王维和“维摩诘”二者名号因缘这件事。其实,王维名、字的来源,读过一些古诗文的人都知道,基本上是常识。问题出在了后面的解释上。这个解释前文是转述的。原文是:“王维取这个名字,说明他很喜欢维摩诘这个人物,就把‘维摩诘三个字拆开,作为自己的名和字。但是很不巧,‘维摩诘在梵文里的意思,就是玄奘翻译的《说无垢称经》里边的‘无垢称。‘无垢意思是很干净,非常洁净,‘称就是相称、匀称。所以‘维摩诘这个名字的意思就是干净而匀称。而王维这么一弄就乱了,他叫王维,那么就变成了王没有,‘无就是‘没有嘛,字摩诘就变成了又脏又匀称,很匀称的脏,遍布的全是脏。”

这里的解释有误,而错误的解释给人带来的,则是不雅的想象。

“维摩诘”,梵文为VimalakIrti,其中vi译作“无”,mala译作“垢”,都是可以的。问题出在kIrti上。这个字古人译“称”,没有错,但是是“名称”的“称”。见到“称”,就认为它是“匀称”中的“称”,便错了。kIrti的意思是“称号”、“令名”等,来自动词字根√kIrt,意为“说到”、“夸赞”。其实,“维摩诘”的意思,历来十分清楚,古代佛教经典曾经将它意译为“净名”,颇为准确。关于这个名字的由来,僧肇《注维摩诘经》卷一有解说称:“什(即鸠摩罗什)曰,维摩诘,秦言净名。……其晦迹五欲,超然无染,清名遐布,故致斯号。”玄奘本人对于“毗摩罗诘”(即VimalakIrti)这个字也有解释,见其《大唐西域记》卷七:“唐言无垢称,旧曰净名。然净则无垢,名则是称,义虽取同,名乃有异。旧曰维摩诘,讹略也。”所有这些,都已说明了“称”的确切意义。如谓还不清楚,那么玄应《音义》还有“……此译云无垢称,称者名称也”,所说无论如何是直接得再无可疑了。然而,令人遗憾,讲者还是错了。错了也就罷了,再进一步,以非为是,乃至信手起王维幽魂于千年古梦,幽他一默,以为得意之笔,似乎就不妥了。

央视“百家讲坛”我看得不多。那一天打开电视机,看到钱文忠教授正在讲《玄奘西游记》,但已经到了第十九讲,后来又看了两讲,便没再看。不过在这几讲中,除去前一个例子外,我又发现了几个与梵文有关的问题,一并简析如下。

2.“提婆”(Deva)的意义不是“天地”中的“天”

在第十九讲里,钱教授说到一场佛僧与外道的辩论。他说:“还有,比如著名的提婆菩萨。提婆就是梵文的Deva。Deva的意思本身就是天的意思。天就叫Deva。”说梵文Deva的意思是“天”,本无问题。但是,为了说明其义,他举起手臂,向上指天,这就错了。原来,deva这个字的意义是“神”,或说“神明”,而不是我们头顶上的天。它由另外一个梵字div派生而来,而div这个字倒确实有“天空”的意思。但div经派生后,意义就变了。两者不同,不能混为一谈。那么为什么我又有上面“本无问题”的话呢?因为用“天”字译“神(Deva)”,原是佛经古译惯例,如“天女”、“天众”等;说某是神,即称某为天,如“大梵天”、“帝释天”等,甚为习见。《过去现在因果经》卷一提到佛甫出生便“自行七步,举其右手而师子吼:‘我于一切天人之中最尊最胜。……”这里的“天”与“人”并列,倘若把它解释成“天地”中的“天”,就不通了。在《玄奘西游记》的故事中,与“天”对举的是“狗”。显然,只有释“天”为“神”,对举才能成立。

3.“提婆”的意义也不是“天生”意义上的“天”

第二十讲对于佛陀的敌人提婆达多梵文名字的解释,也是一样。钱教授说:“玄奘在这里注意到提婆达多这个人,‘提婆是‘天的意思,‘达多是‘授的意思,他的名字就是天生的意思,……”说此人名字的意思前半是“天”,后半是“授”,没有错。因为玄奘的书里已经明载:“提婆达多,唐言天授。”(卷六)现成二字,拆开就行了。但是进一步作解,说这个人的名字合起来“就是天生的意思”,便不对了。提婆达多,梵文Devadatta。deva之意已如前述。datta来自动词“给”,意为“给的”。所以这人名字的意思就是“神给的”,或者说得文一点:“天神所赐”。至于“天生”,汉语的意思很明白,那意思与“神给的”全然不同。应该说,前后这两个例子都说明钱教授对于deva一词的意义没有弄懂。

4.“一切义成”的原文及其错解

说到释迦牟尼的原名,钱教授告诉我们是悉达多·乔答摩,并读出原文SiddhAtrhaGautama。他进一步解释说,“‘悉达多的意思是一切义成”。诚然,“一切义成”确为“世尊(即释迦牟尼)之幼名”,但它不是“悉达多”的准确意义。“悉达多”的确切意译之一是“成利”。该名见于多种佛经,《大智度论》卷二即称:“父母名字悉达陀(秦言成利),得道时知一切诸法故,是名为佛。”“一切义成”的梵文应该是SarvArthasiddha。玄奘在《西域记》卷七中对于“萨婆曷刺他悉陋”曾有解释,说:“唐言一切义成,旧曰悉达多,讹略也。”这里的“萨婆曷刺他悉陋”就是SarvArthasiddha的音译。古今将“悉达多”解作“一切义成”的并不希见。然而,玄奘在他的书中毕竟明确表达了“一切义成”与“悉达多”不能等同视之的看法,何况两者原文区别不小。既然是梵文学者讲解玄奘,理应对此十分注意。

另外,钱教授把“一切义成”解释为“成就了一切正义,成就了一切最高尚的东西”,也是未谙梵字的结果。“一切义成”原文是“实现了所有愿望”,或“达到了一切目的”的意思,用为名称,是佛诞不久的事。梵文artha只有“目标”、“财物”、“意义”等义,近世汉译经常作“利”,与“正义”、“最高尚的东西”等并不相干。此外,我们还应注意,“一切义成”是“世尊之幼名”(《翻译名义集》卷一也说“此乃世尊小字耳”)。此时他还远未成道布道,如欲冠以“成就了一切正义”这种名号,时间也嫌太早。

看钱教授的演讲,是因为所讲的题目同我的工作有点关系。同时,知道课是梵文专家讲的,便也对他演讲中的梵文问题多加了

几分注意,道理不外是希望得到一些新的启发。不意结果如此,看了三讲,也就没有再看下去。为什么会出错误呢?原因我们不去猜测。但结果却是要考虑的,且多少令人担忧。我们总不能忘记,千百万荧屏前聚集着那么多观众,他们是仰望名家,信而不疑的。

二、关于“关门弟子”之说

简介的内容是:“钱文忠:季羡林先生关门弟子,央视‘百家讲坛最年轻的主讲人,中国最年轻的印度学、佛学、梵学专家。1966年6月出生,1984年考入北京大学东方语言文学系梵文巴利文专业,师从季羡林先生。现为复旦大学历史系教授。”

前面说过,这个简介的第一段是有问题的。我主要指第一句,尽管其他部分也有问题。该句称钱教授为“季羡林先生关门弟子”。这是一个缺乏根据的说法,让人很觉奇怪,不知道来自哪里。其实,门人弟子这类说法,在季羡林先生的学生当中是很少有人用的,所以从不流行。可以说,他的学生,包括数十年中他亲自教过的本科生和他的研究生,无论在什么场合,都没有主动谈论自己和季先生关系的习惯。他们极为敬重自己的老师,私心亦不免因得亲炙而感觉幸运,但也仅此而已。这些学者,据我观察,即使在梵学(按照《中华读书报》“简介”的意思,该词在本文中仅指与梵文和巴利文有关的研究工作)研究中工作了几十年后,也还没有一位以季先生的衣钵传人自诩。在他们看来,如果一定要谈继承衣钵的话,那也绝不是一句空谈,而只意味着默默地工作。一天努力,能得千把或数百字已是不俗的成果。面对梵典,冥思苦想,反复推敲,不得要领,忽有所得,旋又推翻,以至踌躇半日,一无所获,并不是不会发生的事。不过,他们似乎也并不因此而心生怨尤。工作依然愉快。

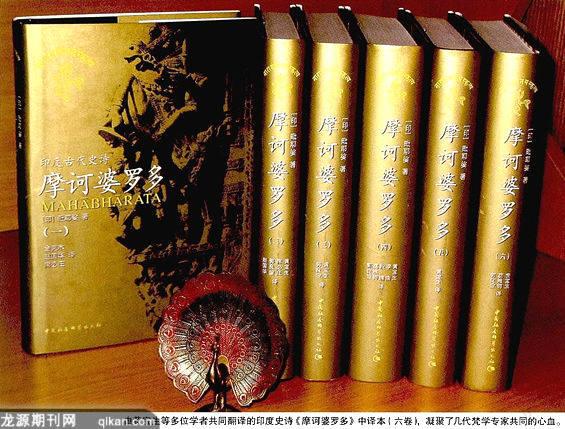

然而,梵学研究毕竟是“二三素心人商量培养之事”,从无跻身显学,借以张扬的可能。浮名不说,即使是一般的名气也未可指望。例如蒋忠新先生,虽然作为《妙法莲华经》贝叶梵本释读和研究的权威而在欧美和日本同行中享有很高的声誉,由他发掘编定的该经贝叶复制本曾由中国政府隆重赠与尼泊尔王室,但是在国内除印度学界以外,他的名字几乎无人知晓。再如黄宝生先生,虽然曾就梵语诗学做过深入探讨,也曾在中国社会科学院外国文学研究所担任所长,到了今天,即使在主持团队,历十余年而完成梵文大史诗《摩诃婆罗多》的翻译之后,知道他的人,依然有限。这当然与他们低调处事有关。低调处事也是梵学界研究者的共同特点。他们与影音媒体大多两不相涉。

中国系统培养梵文巴利文人才的单位,只有北京大学。北京大学曾招收本科学生三批,即:1960年班,由季羡林、金克木任教;1984年班,由蔣忠新、郭良鋆任教;2006年班,由段晴、王邦维、高鸿、萨尔吉任教。季羡林先生本人招收的研究生,是必须修习梵文的。他招收的研究生计有:1978年的任远、段晴,1979年的王邦维、葛维钧,四人同于1982年毕业,获硕士学位。后王邦维复于1987年在季先生的指导下获博士学位。那以后招收的研究生共有五人,即:钱文忠、辛岛静志(日籍),于1991年毕业;李南,于1996年毕业;高鸿,于1998年毕业;刘波,于2000年毕业。其中,钱文忠获硕士学位,后四者获博士学位。这样看来,钱文忠教授与季羡林先生的师生关系,仅仅发生在研究生阶段,无论从时序角度,还是从学历水准看,都与“关门弟子”一说不符。所以《中华读书报》出现这样的说法甚为奇怪。更有甚者,11月6日《南方日报》“南方文化”版居然有“钱文忠18岁就跟随季羡林学习梵文,是季先生的关门弟子,也是中国目前唯一一名懂梵文的70岁以下的学者”这类以无根游谈为据,三重讹传并出的荒唐推介。对于钱文忠这样年轻的学者,用这样的方法制造光环,恐怕不一定真能起到爱护的作用;对于鼓励他努力学习,把功底打好,把事情做好,也无益处。显然,某些媒体说来还是同学界有些隔膜,不知道在这里“收名定价”,终究还得靠学术成就。

三、关于1984年梵巴文班

关于1984年北京大学梵文巴利文本科班的开设缘由,媒体间有一种普遍流传的说法,大意为:1983年左右,钱文忠所在中学的郝陵生老师偶然提起季羡林先生,并说梵文现在没什么人研究了,也没有年轻人去学了,正处于青黄不接的状态。于是钱文忠便对梵文发生了兴趣,并与季先生通信,表示愿意学习梵文。后来,“这封信影响了季先生,因为他觉得那时候没有年轻人来学梵文,他突然发现还有愿意学的,所以又招了一个班,8个人”。(《齐鲁周刊·文化人物》第44期,2007年11月9日)该刊在其黑体字介绍中特别强调:“1984年,季羡林老先生以73岁高龄,在北大重开了停招多年的梵文巴利文专业,就是为了招收钱文忠为徒。”

这又与事实不符。

1984年以前的情况是怎样的呢?季羡林先生一向认为印度古代语言是研究印度学必不可少的基础知识,所以他在1978年招收第一批研究生后,马上开设梵文课,并请蒋忠新先生(1960届学生)代他讲授。1979年招收的第二批研究生在入学前更须保证愿修梵文,否则不予录取。1978年由中国社会科学院和北京大学共同主办的南亚研究所成立。在季先生的倡导和推动下,1960年入学的1965年毕业生很快便在所内外投入了梵文巴利文研究工作。他们是:南亚研究所的张保胜、蒋忠新、郭良鋆(稍晚自哲学所调入)、席必庄、赵国华,社科院外国文学研究所的黄宝生和该院世界宗教研究所的韩霆杰、马鹏云。他们不久便陆续拿出了自己的研究成果。一些大的项目,如史诗《摩诃婆罗多》的翻译等,也很快进入了酝酿试译阶段。季羡林先生的《罗摩衍那》译本八卷更是早在1980年便已开始陆续出版。到1984年,参加梵学研究工作的除前述数人外,又加入了季先生已毕业的四个研究生,以及金克木先生已毕业的研究生胡海燕(其中有的不久又赴国外深造)。而尤其重要的是季羡林、金克木、巫白慧诸前辈自己也还处在旺盛的工作期。徐梵澄先生自海外归来,更是大大加强了研究队伍。这样的研究队伍,即使在国外也是不多见的。如果说郝老师远在上海,不了解情况,也还情有可原。而硬说季先生深感梵学危机,极想开班授徒,以为救济,就离事实太远,完全说不过去了。但是,这样的故事不仅出现了,而且大有辗转流行,枝蔓茂盛之势,致使知情者慢慢感到需要出来说明真相,以正视听。大学开班授课,原是学校生活的常态。北大百年,了无奇事。如今非得从中编点秘闻出来,起承转合,故神其说,无论源出于媒体,还是源出于钱教授本人,都是不负责任的。如果有人体其用心,加以指责,恐怕也理有固然,无法斥之为别有意图。应该承认,在某些媒体的强力推介里,实在看不出有对钱教授关心爱护的意思。

倘有好事者借为培养钱文忠而开班的缘起之说,责之以离校后的梵文研究成果,以究其不负师望,有所还报之实,难免反会陷他于尴尬境地。检点一下他已经发表的文章,应该说,这样的担心不无道理。

提到1984年北京大学的梵巴文班,一个绕不开的话题是该班的授课老师。

首先为这班学生启蒙的是蒋忠新老师。当时蒋老师的类风湿症已达中期,对他来说,每周数次从劲松小区乘公交车到北大上课,都是沉重的负担,包括需要忍受常有的低烧。然而,他的课却是第一流的。他梵文的深厚功底和做事的一丝不苟一向有口皆碑。但是,到第二年第一学期过后,他再也无力支撑,于是北大换聘郭良鋆老师。郭老师梵、巴俱娴,在梵文之外,又给学生们加开了巴利文课。她家居光华路,授课往返的辛苦,同样可想而知。1984年梵巴班的学生日后各有所就,留在国内的只有钱文忠在教育界从事教学科研工作。蒋老师于2002年去世。他的名字在他去世前还有学生偶尔提及,而那以后很快就被有意无意地遗忘了。五年过去了,他的夫人始终没有听到过一声问候的电话,一句安慰的言辞。郭老师同样也被遗忘。钱文忠教授以梵学名家。作为一位因受惠于蒋、郭二师而得昂然行走于世的学生,今天,当他在“入门”、“关门”的神话中享受种种美誉,而他的老师却已悄然“出门”的时候,人们难免感觉凄凉。现在,在手把手的老师“消失”之后,陈寅恪先生出现了,作为“我的师祖”。这显然不是赘笔。

2005年,北京大学开设了第三个梵文巴利文本科班。此时上距前一个班已经20年。20年间,北京大学虽无本科教学,但研究生的梵文课却没有断,前后培养学生不少于15名。他们后来大多进入了研究领域,其中最年轻的不到30岁。目前中国的梵学研究已经形成了从60余岁到20多岁不同年龄级别的基本不间断的工作梯队,在梵文语言和文字研究、梵语文学理论研究、古典文献翻译、印度古代哲学和医学研究、贝叶经释读和研究、梵文铭文释读和研究、梵汉佛典对勘等方面做了很多扎实的工作,不断有论文和书籍面世。北京大学由段晴教授主持的“梵文贝叶经及佛教文献研究所”集中了一批学有所成的年轻人,研究工作充满活力。现在的梵学研究领域颇有生气,人才济济且后继有人。梵学的发展,从不惹人注目。然而这半年来,随着玄奘故事的热播,它从不显之学,变成了显眼之学,而显在眼前的,却是一派凋零景象,有时几乎荒无人烟。之所以造成这种误解,某些不负责任的媒体以讹传讹,是难辞其咎的。

前面所说,除去梵文一节,概括起来,无非“入门”、“关门”二事。此类谈资,放在客厅里点缀无聊,换取叹赏,快慰一时,未尝不可;倘若掷诸报端,流入传媒,就难免自炫邀捧之讥。其实,说到头来,真正向学的人,对于名义并不看重,所谓师承,也不过是个起点。作为学生,要在记住老师的教诲,坚守做人做事的道理,不忘用老师教给的本领,踏踏实实地工作,以不负老师的爱护与期望。季羡林先生总是告诫我们要耐得住寂寞。耐不住者,其学必流于肤浅,道理简单,本不待言。老师对于我们,有用的是他的学养,而不是他的名望。重其学养,便得安身立命之本;重其名望,就不免视之为博取名利之资,以至于渐习沽钓,本业荒疏。学界与传媒,领域不同,功能各异,试图嫁接,以服务受众,自然无可厚非。不过,须知媒体造星,多为流星。所谓拥趸,也是云聚星散,不足凭恃。至于薪传,宜秉真火。众人拾柴,无非秋蓬,蓦然冲天,息不旋踵。学界中人,理应守拙清醒,当知传媒所为,常在求一时之功,既无工夫,也无能力将任何人送至学术塔顶,成就其“领军人物”之梦。明白此点,便不会望蜀心动,急不择路了。

四、钱文忠教授在央视访谈中的梵文问题

前面那些内容,写在2007年11月。后来,今年1月20日,央视播出“小崔说事·钱文忠老师”,梵文问题再次出现。

节目开始,即有对于钱教授的介绍,称“他可以完整地背诵大部头的梵文书籍”。此语颇能发人倾慕,因为若等奇才,世不二出,且五百年之海内,绝无其匹。节目播到最后,钱教授确实背诵了,然而只背一句。不过,所背此句,并不完整。钱教授背的是:AsIdrAjA nalo nAma balI,他翻译为:“过去有这么一个国王,孔武有力,他的名字叫那罗。”该句出自梵文史诗《摩诃婆罗多》,为其第三篇(“森林篇”),第五十章,第一首诗的前半阕。原文为:AsIdrAjA nalo nAmavIrasenasuto balI。稍加比较,即可看出,原文vIrasenasuto没有背出。它的意思是“他是雄军之子”。从量上看,只背半首诗,就三份丢了一份,无论如何是与“可以完整地背诵大部头的梵文书籍”对不上茬的。

节目中的梵文问题并不仅此一例。在主持人的邀请下,钱教授在黑板上写了一句梵文,称“用天城体”。转写成拉丁体后,这句梵文为:yatradharmastatrajayaH。但是,该句梵文的正确写法是:yatra dharmastatra jayaH,即中间需要断开。这是梵文語法的基本要求,也是老师在最初几课就要讲的。这个句子是梵文开课后的入门例句,内容十分符合古代印度观念,语法上也整齐简单,很容易引起初学者的兴趣。

然而,真正严重的,却是下面一事。在写出上述例句之前,钱教授说:“这是现在印度国徽上的一句话。”写出之后,他再次强调:“像这样一个句子还在印度国徽上……”事实上,印度国徽上的文字是:satyamevajayate,取自古代《秃顶奥义书》第三章,第一节,第六首诗的上半阕,为该阕最初几个字。前面写在黑板上的一句,钱教授翻译为:“哪里有法,哪里就有胜利。”此处国徽上的这句,意思是:“只有真理能够得胜。”张冠在此李戴。怎么会弄成这样呢?仔细比较,发现两者有一共同元素:jaya。再多的道理,就想不出了。其实,凡对印度文化稍有了解的人都知道,“法”的观念固为印度人所重视,但它的存在,毕竟不出印度哲学思想的影响范围,且不同教派,不同的理论体系,对它的理解也多不同;而“真理”才具有普世意义。懂得这些,慎重—点,避免这样的错误,仍有可能。

本档“小崔说事”节目中涉及梵文的仅有三处,而这三处却无一不出问题。

钱文忠教授以“精通梵文”而名满媒体,然而他在讲演、著述和访谈中却梵文错误频出,内容及于诵读、书写和释义等语言学习的基本方面,而水平则皆属基础性和常识性。这种对比,不能说不强烈。问题的根源在哪里,这里不做探求。但这样事情的出现,至少使我们有两点思考。其一,学术名望的取得,离不开踏实认真的学习和严肃谨慎的思考,舍此而去水银灯前营求,人际链中搜讨,除能热闹一时之外,不徒无法成功,如有虚夸,也易暴露。其二,学术和娱乐,原是不同的

两回事。前者通常不会冒充后者,而后者假前者之名以行的,却日见其多。这是一种不健康的趋势,对于学术风气,对于求知心切的人们,都会形成伤害。

五、钱文忠教授跪拜的真实原因

在“小崔说事·钱文忠老师”这个节目中,出现了钱教授向季羡林先生磕头拜寿的镜头。这一镜头导致了普遍的爭议,肯定者有之,否定者有之,认为与局外人无关者有之。不过,所有这些议论都没有触及问题的根本所在。实际上,了解钱文忠教授前面的做法以后,便不难明白他为什么要利用季先生诞辰的机会,拍摄这样的镜头了。对此唯一的合理解释,就是他希望在公众面前进一步强调自己与季羡林先生的“密切”关系,而倘若可能,最好借强大的视觉冲击,把这样的关系定格下来。这类方式虽然不关学术,却意在暗示衣钵授受,学术传承。其实,季先生的学生中梵学成就卓著的颇不乏人,只是他们谁也不曾想到要如此标榜。他们认为,学术的继承,首先要靠一点一滴的踏实工作来实现;对于老师的报答,也只能是年复一年的成绩积累。将一两篇言之有物的梵学论文奉献于老师面前,比起表面的敬拜更有意义,而拿仪节做给人看,则全不可取。

钱教授以跪拜的方式为季先生祝寿,以前不是没有过。只要是局限在一定的空间,不出私密的场合,作为仅仅发生在个人之间的行为,这样的做法,固无不可。但是,将它推到光天化日之下,就难免遭受物议。我们不知道钱教授是否想到过这一点,是否考虑了季先生会不会因此而受伤害。他这样做,至少是不负责任。

事实是,季先生从不要求别人对他有任何形式上的礼敬,而他自己则宽厚恭谨,礼貌周全。相信见过先生的人,无不知道他是一位慈爱谦和的长者。90岁以前,只要还走得动,他没有一次不把客人送到门外路边,即使来者是20岁的年轻人。90岁以后,只要还站得起,他总要起立目送客人,不管是否吃力。如今他只能坐、卧了,情形怎样?我有一个刚刚发生的例子。2月25日下午,为了出书的事情,我陪中国海关出版社的年轻编辑包妍女士前去看他。这是她第一次去。落座以后,谈过几句,季先生忽然变得若有所思,随后他放低眼光,对包女士说:“我站不起来。”请问,像这样以96岁高龄,向一位30出头的年轻女士致歉的事,普天之下,难道多吗?

另一个普遍知晓的事实,是季先生对于别人尤其是年轻人的事,只要力所能及,总是有求必应。我们不能想象,现在,如果钱文忠教授提出要用摄影的方式记录给他拜寿的过程,像过去一样磕头,季先生会拒绝。我们能够要求他断然拒绝吗?以他的朴厚之心,他能想到背后的隐情吗?

今天,他足不出户,已经无法知道外面世界对他的褒贬。如今我所期望的,只是我们这个世界也能宽厚待他,像他对待所有到过他面前的人一样,除此之外,更无多求。

至于钱文忠教授,我对他提出了批评,其间忿激之词,自知不免,而我最后要表达的,却是希望仍在,期其有成。这样的期望并非无端。钱教授颖悟好学,非比寻常,而其腹中所积,早已点算不易;清词丽句,小试而已。但是他目前所走的重浮名而轻实绩的道路,却是我们根本反对的。这样的道路,并不通向任何真正的成就,对于他的才能,乃是致命的浪费。我只想说,天赋异禀,不容辜负,切勿私而玩之,转须惜而用之。当务之急,在于摆脱名索,沉潜真学,十年深山,必能大有所成。以他的敏悟,不难弃聪明而就智慧。过得此门,即可一展长才,计其前程,依然不可限量。