乡党的暴力

2008-05-14刘炎迅

刘炎迅

从捞仔到摩托仔,无助的异乡人找到了身份的认同,也看到了乡党的力量。11月7日,摩托仔李国超身遭意外,不出3个小时,这股力量就把数千摩托仔聚集了起来。由同病相怜到愤怒,再到最终的暴力失控。

从捞仔到摩托仔

摩托仔李志强知道同乡李国超意外的消息,正在跑活儿,他如今都无法接受同乡李国超之死的事实,“没偷没抢,也不得好死?”

李志强个子不高,且瘦,站在那部二手的“铃木王”旁,尤其明显。在一些当地人口中,他被称为捞仔。

在深圳,这是当地人对外地人轻蔑的称谓。这个城市起初是个外来者的城市,但时至如今,对于那些不断新加入的外乡人,已经找不到身份的认同。

因为被称为捞仔,李志强也不记得摩托仔们为此和人打过多少架了。

李志强的家乡五华县隶属于梅州,地处粤东北的丘陵地带,经济欠发达。与深圳相距500多公里。

两年前,24岁的他离开家,来到深圳讨生活,门卫、速递员、传菜员、杂务工……他几乎都干过,但都干不长,“一个人,总会有人欺负你。吃了亏也没人帮你出头。”

在深圳的第4个月,李志强遇到了老乡李茂,得知很多五华老乡都在宝安区打工,没有犹豫,他立即跟着去了宝安区。作为关外地区,这里的经济远比不上关内四区,打工的机会也少,对于他们这些外来客,面前的路子不多,要么成为被人歧视的捞仔,要么成为摩托仔。

李茂38岁,离家背井已有10年。此间,辗转深圳各区,8年前,他定居宝安区,结婚生子。他是个性格开朗的人,爱交朋友,与许多在宝安区的五华人相熟。过去的时光里,他并非一直开摩托车拉客,事实上,摩托仔只是众多身份的一个,离开摩托车,他还是一个技艺娴熟的油漆工和石料雕刻的工匠,有些应朋友之邀请,刻些印章之类小玩意。

李志强跟着李茂学会了开摩托车,让他从一个无依无靠的捞仔变成了摩托仔,李志强很感激,“有钱赚,能养活自己”。

没活时,李志强会和一群五华老乡闲聊,摩托车停在一边,人坐在另一边,“用土话交流,亲切,自然,舒服”。

很快,李志强认识了李国超,“他人挺好,健谈,没脾气,我喊他哥,他总会眯着眼睛来拍我肩膀,开开玩笑”。

宝安区的“摩托仔”,绝大多数是五华人,这让李志强感觉踏实,“无论什么时候,一想到有这么多老乡,就不受欺负”。

这种感觉最初来自一次危险的现实遭遇。

去年底的一个周六,李志强在车站接了两个客人,学生模样,带着眼镜。坐上摩托车后不久,其中一人嚷着要小便,李志强于是停车。停下车,两个人变了脸,一人卡住李志强的脖子,一人去拔油门钥匙。他们自称是便衣警察,来查黑摩的,“要罚我500元,否则就送到派出所”。

李志强完全懵了,不知所措。那两人在他身上搜了半天,只找到36元5角,非常懊恼,决意抢车。李志强拽着车后座,不撒手,被对方连踹了几脚。

“我当时就要绝望了,突然看到来了3辆摩托车,都是我老乡。”李志强回忆,3个老乡打跑了劫匪时,李志强已经泪流满面。当天晚上,李茂和这三位老乡带着李志强去喝酒,“说是给他心里疗伤”,几杯酒一下肚,李志强的眼泪却更多了。

李志强只是五华“摩托仔”的一个缩影。数十名五华“摩托仔”接受《中国新闻周刊》采访时,都讲述了相似情节的危情解救的现实故事。

他们的江湖

李志强住的那条路,位于石岩村附近,没有名字。

路横在一片荒地间,一侧立着一排房子,简陋破旧,有些甚至只是塑料板和油毛毡搭成的简易屋棚,窜风漏雨。

几条交错的水沟延伸婉转于房前屋后,散发出阵阵恶臭,水中泛着白泡沫和腐烂的菜叶。这里住着好多五华来的“摩托仔”,低头不见抬头见。类似的聚居区,在宝安区还有多处,每一处都如同一个小小的五华县。

在宝安区,究竟有多少五华人,目前尚无官方的准确数字,坊间的一个猜测是,近十万人。摩托仔们大多聚集在石岩汽车站、影剧院和几个主要干道的十字路口附近。

这里也是他们寻找乡情的地方。没活儿的时候,摩托仔们开始谈谈家乡,时常彼此理出亲缘关系。

五华县是个革命老区,下辖16个镇,面积3226.1平方公里,人口100多万人,不大不小,因为山脉环抱,属于典型的内生性熟人社会。大街上,无论是谁,三五句话一说,总能扯出一两个共同相识的朋友和亲戚。有时聊得投缘,就称兄道弟起来,一起找家饭馆,喝上两杯。

这种质朴而淳厚的乡土习性,到了深圳这个离乡背井的城市,就越发被催化。

李志强对此深有体会,很多次,他骑着摩托车在路上跑,无意间听到或被对方听到五华方言,总能促成一段热情的对白,“不知道的人,还以为一对相识已久的老友呢。”

性子刚烈、直率、重感情、讲义气,李志强认为,这就是五华人的普遍个性。在《中国新闻周刊》广泛接触的五华“摩托仔”中,每当被要求归纳自己家乡人民的个性时,几乎都会提到这几介词。

他们还经常聚在一起,谈各自的拉客经验,“如何跑最省油,怎么样能巧妙地躲开检查岗,如何与检查员打好关系,等等。”李志强说,每天都能学到不少东西。

2008年,深圳关内全面禁摩后,地处关外的宝安区的禁摩之声日涨,政府三五天就来一次综合路面整治。

摩托仔与执法人员的关系日益紧张。冲卡、扣车、对峙的情况时有发生。

每当这时,乡党的力量就彰显出来了。

有一次,一个老乡的车子被几个自称交警的人扣下了,李志强跟着一群老乡去谈判,最终将罚款从1000降为300元,车子也很快拿回来。“如果单独一个人去,是肯定挨宰的”。

乡党的暴力

李志强这样的摩托仔,在外人看来身份低微,但他们从不愿放弃自己的尊严。有时候,乡党的力量,可以更大的保护这种尊严感。

有一次,李志强和另一个老乡去载客,到目的地时候,对方认为要价太高,骂骂咧咧,最后将一把硬币撒在地上,傲慢地说:“都拿去吧,捞仔。”

为了这句话,李志强的同乡急了,一下子冲到对方面前,挡住去路,嚷嚷着要打电话找同乡来支援。刚才还趾高气昂的那个本地人一下子软了。

事情就这么摆平了。摩托仔们捞回了尊严,但有时候,这份尊严也会显得过犹不及。

相同的命运轨迹把这些异乡人不由地捆在了一起。摩托仔们遵循,“大家团结,不允许有人吃亏”的规则。

于是,时常一个人出事了,也会引起那些同病相怜的摩托仔们的集体愤怒,到了后来愤怒往往失去理性。

11月7日,那个周末的上午。

摩托仔李国超意外身亡的消息,大大地刺激了乡党们脆弱的神经,他们甚至没有搞清楚事情的原委,就急匆匆地聚集起来。

在他们看来,上路执法的无疑是那些交警们,而事实上,那一天执法的却是另有其人。

这一切过程,仅仅不到半个小时。

“李国超的遭遇我们都遇到过,只不过我们还活着,他死了,下一次呢,死的又是谁呢?”李志强对《中国新闻周刊》说。

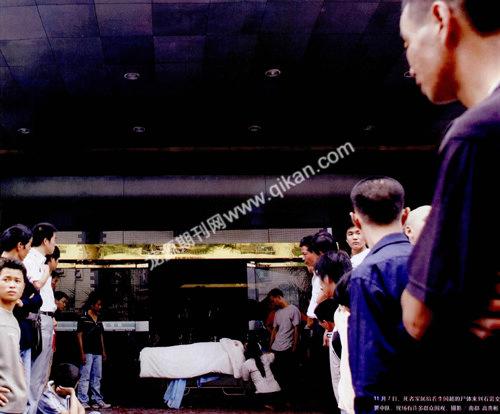

到下午2点左右,李国超的尸体被家属抬到石岩交警中队时,已经有200人聚集在这里了。他们大部分是五华“摩托仔”。

“交警查车打死人!”这个说法在激愤的同乡间迅速传播,很快传遍石岩、公明、水田、龙华等附近村镇,大批广东梅州人以及气愤的年轻人开始结伴赶往石岩村。

下午4点多,一位目击者称,“石岩街头至少聚集了近5千人的样子,他们分别分布在石岩交警中队,石岩派出所,石岩万联路口,石岩宝然油站路口,其中以石岩交警中队及石岩宝然油站路口最多,数量分别在2千和1千人左右。”

愤怒的摩托仔们砸烂了交警中队大厅里“严格执法”的大字,代之以黑板上“交警查车打死人”几个大字。

家属统一左边胳膊系白布,这种气氛加重了摩托仔间同病相怜的悲悯气氛。

到了下午3点,石岩街道路口被近千人堵死,摩托仔们情绪激动,打着黑白横幅。附近路口还有人不断地赶来。

由于是周末,附近工厂的人听到消息后也开始前往交警中队看热闹,到了晚上八九点,交警中队周围就已经全是人。

最先遭殃的是停放在院子里的一辆警车,人们开始起哄砸玻璃,后来直接把车推翻了,窗户玻璃、保安室,全部成为攻击的目标,事态至此开始失控。

乡党阶层

宝安区石岩事件中的摩托车阶层只是一个缩影。

有专家曾分析,近年来,因为一件偶发的事情引发的大规模群体性事件一再在各地上演,“现在有种现象,就是有些人找个小小的理由,就可以大大地闹上一场。而摩托仔事件则是把这一现象演化到了极致。连到底是谁查的车都没闹明白,就把石岩交警中队弄了个天翻地覆。”

一个摩托车仔阶层,在乡党的凝聚力下,抱团取暖,展现出的爆发力是令人惊讶的。

“在一些区域内,从事这些行业的人基本上来自同一地方,大家下班住在一起,上班也在靠近的地方,一旦遇到事情,不是报警,而是立即召来一大批老乡,私刑伺候。在很大程度上,这已是准黑社会的特征,如何管好这些团体,是个值得思考的问题。”深圳大学当代中国政治研究所副教授肖俊说。

肖俊多年研究观察后认为,在深圳的不少地方逐渐形成的“同乡村”现象,日渐成为治安隐患。

“先来的打下根基后招来了许多的亲戚、同乡,集中在某一行业,租住的同一楼、同一村,说同一种方言,大家互相关照,共同谋生,进而出现为同乡服务的餐饮、‘打工学校、小买部等,日渐形成一个‘同乡社会。”肖俊说。

有调查资料显示,截至2005年11月份,深圳全市属于“同乡村”概念的群体有643个,近200万人。其中聚居人数在1000至3000人的“同乡村”达437个,73万多人;6000至1万人的50个,36万多人;万人以上的同乡村有15个,23万人。

肖俊认为,在今天的深圳乃至全国,“同乡社会”是个普遍现象,因为我们现在市场化程度还不高,社会分化、职业分工和人口流动都未能摆脱传统血缘、地缘的习惯,为获取必要的社会资源而“抱团”是可以理解的。但必须给予必要的关注。