浅议工具理性在教师管理中的失效

2007-12-29张志峰

中国教师 2007年8期

2006年2月,笔者有幸在一所示范初中进行一个学期的学习生活,感受到了很多的教学生活。其中,有一件事情令我至今难以忘记。

事情是这样的:

上午第四节课刚下课,我匆匆走进办公室,只见刘老师伏在办公桌上,哭成了一个泪人。

原来校长今天听了刘老师的课,对她的课很不满意。校长说她上课准备不充分,整节课很平淡;期中考试的成绩差是她不负责任,并强调如果期终考试学生成绩仍旧没提高的话,下年度要让刘老师待岗或转岗。为此,刘老师回到办公室整整哭了一节课。

……

很快,期末考试就要到了,尽管刘老师每天都很卖力,可还是难以把学生的成绩提高上去。面对这种情况,她一筹莫展,选择了休病假,并着手准备考研究生。事后,她再也没有回过学校。

笔者了解到,刘老师是一个温和善良、开朗活泼的女孩子,她从小就有做老师的愿望。在学校工作的两年里,她热爱学生,兢兢业业,工作非常努力刻苦,在同事中留下了良好的印象。当然,她在工作中缺乏经验,教学效果欠佳。但一切都归咎于她,显然对她也不公平。

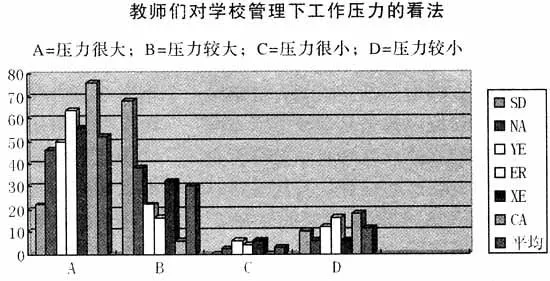

据笔者了解,类似刘老师的这种事情时常发生,学校每个月、每学期、每年度都要对教师和班主任进行考核,而考核的依据都是学生的成绩。这一方面给学生增加了过重的课业负担,影响了学生的身心健康,另一方面也损害了教师之间的同事关系,给教师带来了严重的心理压力。为此,笔者对该校(SD学校)教师作了调查。50份调查问卷表明(其他五所学校仅作对照):该学校教师心理压力确实很大,认为压力很大和较大的教师共占了90%,而其他五所学校也大致反映了同样的情况。

在人们心目中,教师职业是崇高而伟大的。人们把教师比做“蜡烛”,“蜡炬成灰泪始干”;人们把教师比做“春蚕”,“春蚕到死丝方尽”;人们把教师比做“园丁”,默默耕耘,无私奉献。对于这些美好的辞藻,我们不无感慨。教师首先作为一个普通人而存在,也有正常人的需求;教师的工作不能仅仅追求社会价值,也需要追求其自身的价值。我们在追求分数效率最大化的同时,常常忽略了教师的个人价值;我们提倡默默奉献,但更应该激励教师发挥其个人的最大价值。在SD学校50份教师调查问卷中,我们发现教师认为领导最看重学生分数的,占80%;而认为最看重帮助教师改进工作的仅占8%,发挥教师特长的占8%,教师培训的仅仅只有4%。

学校工作不仅仅靠领导和管理者在做,更有广大教师职工在默默奉献。一个学校没有校长,学校照样能够正常上课,但一个学校缺少了教师,就无法正常开课。然而事实上,我们的领导却不自觉地把教师当成了一种“工具”,因而给教师带来了很大的心理压力。笔者从对该校教师大量的访谈中了解到教师压力主要来自这样三个方面。

其一,学校对教师考核评价的数字化。譬如:升学率、学生按考分排队、实行淘汰的聘任制、教师的职称评定、对教师的奖惩条例等,都使教师难以轻松应对。学校对教师的要求是只能进不能退,所任班级的升学率提不上来就不被学校认可。这些都给教师带来很大压力。

其二,学校对教师业务进修的轻视。知识的失落感使教师心理上产生了巨大的压力,素质教育对教师的要求越来越高,教师更要不断学习提高,同时还要避免烦躁、沮丧、厌烦等情绪流露。教师都抱怨说,教材、教法不停地变,而学校又不愿意把经费花在教师的培训进修上。不仅如此,学校还以影响学校正常教学为由对教师的自费进修加以阻挠。因此,教师感到难以跟上教育改革的步伐。这种知识上的缺憾使教师后顾之忧极大,造成了巨大的心理压力。

其三,学校对教师生活情况的淡漠。社会对教师的期望是为人师表,教师常常不得不掩盖自己的喜怒哀乐;教师职业的神圣感和教师实际社会地位的失落之间产生的反差让教师难以避免内心深处的角色冲突。而我们的学校领导很少关注这一问题,也很少想到要去关注教师的现实生活情况。

巴纳德认为组织是人的协助系统,其要素是共同的组织目标、合作的意愿以及信息流通。这就运用目标、意愿和交流等要素把组织与个人统一起来了。巴克则把组织看做是一个“融合过程”,在这一过程中,个体试图运用组织来实现其目标,而组织则运用个人来实现组织的目标;个体在一定程度上在改造组织,而组织也在改造个体;通过组织契约实现了个人的个体化过程和组织的社会化过程的双向融合。所以,学校领导应当扩大工作内容并实行民主参与管理,把组织与个人统一整合起来。这样做更符合组织管理的实际。学校教育组织和其他组织一样都是由人所组成的,不同的是前者的工作对象也是人。所以,人本主义管理思想更切合于教育实践。应该注意到,与一般管理不同的是,学校管理不仅要把学校的目标与学生发展的目标统一起来,而且要寻求实现学校组织目标与教职工利益的一致性。而上述案例中,学校领导显然没有重视教师的发展,没有把领导层的目标融入到教师的发展需要中去,因此,也就丧失了营造有效的学校组织目标的环境。他们建立的所谓组织目标只是个体的或部分群体利益的目标,因此,这一目标不能被教职工认可,不可能成为广大教职工的共同目标。

现代管理科学的宗旨,不是像传统管理学那样,把人作为物和机器来看待,而是要把人作为人来管理。人不同于物的根本之点,就在于人有自己内在的精神世界,有物质需要之上的精神需要。马斯洛的动机理论使人们认识到人的需要的金字塔,除了低层次的基础需要,如生理需要、安全需要外,还有高层次的需要,包括自我实现的追求。而教师的需要,正是这种高层次的自我实现的需要。因此,我们的领导一定要认清学校的文化环境,重视教师的发展;加强与教师的协作精神,不是以指令规范教师的行为,而是“向教师提供菜单”,指明途径;改变旧的观念,把自身的需要扩大化,融入广大教师的需要中去。只有这样,学校领导与教师才能达成共识,从而去实现共同的目标。