大国如何崛起

2007-07-03孟宁

孟 宁

中国如何成为真正的大国,有很多问题值得我们深思

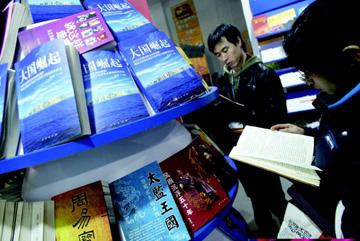

今年年初,CCTV出了一部系列剧《大国的崛起》,悉述了包括英、美、日、德在内的众多资本主义强国的发家历史,其中英国和日本两个国家的崛起经历令我印象深刻。

英国和日本走上资本主义道路的过程是完全不同的。一个是完全自发性的,而另一个是在因为外界的压力迫不得已。记忆中的中国的历史教科书有一个很大的特点,就是在每一章节的最后都加上一段意识形态浓郁的总结,所以每当说起资产阶级革命,我就觉得是生产力发展到一定阶段的必然产物和缺乏先进阶级及思想领导的妥协,至于是基于什么样的民族特点和历史偶然性,那些都被完全忽略了。从光荣革命到明治维新,英国的重商主义和议会分权传统,日本的严谨、封闭和好学的性格带领他们走上了不同的变化之路。不过二者也有许多相似的地方,除了国土狭小必须向外扩张以及纺织业是发家之初以外,教育是兴国的一个根本。

英国和日本是世界上识字率最高的两个国家,保护知识产权,大力倡导普及教育是二者在改革期间共同的举措。人力资源质量的提高是产业革命和民族腾飞的基础。央视出这套专辑的初衷肯定不在于考证各国的历史,而是引证中国的今天和未来,然而中国的教育做得实在是不敢恭维。

曾多次和朋友讨论教育产业化的问题,这让我想起两件事,一个是从唐而起的科举制度:让人有了咸鱼翻身的可能,自然就成为稳定统治阶级江山的利器,虽后来在很长一段时间内被无产阶级诟病,但起码给了社会下层改变命运的机会,让社会的阶层流动成为一种可能,这总比让穷人永远继续穷人的命运、丧失受教育的权利更人性化一些。另一件就是前段时间某个房地产商提出来的口号——“不能让所有的老百姓买得起房”。这听起来为富不仁的狠心其实和教育产业化有着异曲同工之妙。不过对于这些风向大多数人都没有反对的声音,或者因为底层的百姓没有话语权,或者因为食利者阶层故意想方设法对社会屏蔽了这些反对的声音,或者因为众多的中间阶层都是麻木的,对这些现象已经没有了反应的能力。

教育只是社会和谐和软实力的一个方面,社保、医保、环保、人口流动、农村和贫富分化等非经济问题也是中国当今面临的挑战。和每一个大国在刚刚崛起的过程中一样,非物质的问题往往被忽略,像马克思描述的:“每个毛孔都流着血和肮脏的东西”。然而任何的主要矛盾和次要矛盾都会在一定条件下相互转换,当经济发展和财富积累到一定阶段,如果上层建筑依然不够完善、社会保障缺失、政局动荡,必然会影响到经济的健康和稳定发展。所以,无论是沽名钓誉也好,保护自身利益也罢,统治阶级都需要逐步健全基础建设,实现真正的强大,更何况是倡导平等和谐的社会主义国家。对于中国,在持续了二十几年的经济高速增长之后,也许,现在正是利用财富积累的人民币升值解决这些矛盾的最好时机。

在人民币升值周期的过程中,流动性过剩已经成为短期无法解决的现实,对此的研究已经是长篇累牍,利用这种刺激带来的资产价格泡沫而在股市楼市里面大赚其钱也变得热火朝天。在这种周期上升、国力日涨、百姓赚钱的一片大好之中,很多不和谐的因素仿佛都被掩盖了,而我关心的则是如何抓住周期顶点、资本过剩这可能是唯一一次的机遇去解决内生性危机。

在这里我提出一个方案,即在流动性非常过剩的条件下适当地通过财政部发债吸收过多的流动性,一方面可以降低资产价格泡沫,另一方面可以将这些钱投放在由市场本身不会去投资的领域,比如教育、医疗、环保等等。这与最近一些经济学家提出成立联汇公司发行外汇债务吸收过多的外汇投资海外,从而防止货币供应量增大的建议大概有着异曲同工的作用。

看看邻国日本在经济大发展、本币升值和资产价格上升阶段是如何增加社会福利的,或许对我们有所启发。随着日本政府和企业承担了越来越多的保障责任,日本居民个人的储蓄出现了下降的趋势,这有利于通过拉动内需和消费的方式维持经济发展。

流动性的泛滥来自于升值的预期,而升值的预期是由于巨大的外贸顺差,顺差是由于低廉的中国产品价格,然而低价正是因为中国的产品价格只是根据简单的成本而定,完全没有反应资源的稀缺性,也没有包含劳动保障、环境保护等社会成本。如果把这些成本都正规地全部考虑进去,贸易品的价格会有大幅提升,从而从源头上改变巨额顺差的趋势,这也许比升值有更大的作用。

外汇储备过多而不得不投资海外的做法会带来另外一个结果,就是“穷国补贴富国”。且不论我们的投资水平是不是高,管理是不是完善,投资收益率能否超过融资的成本,就算这些假设都是肯定的,我们还是用自己的钱为外国人创造了福利。

或许美国的做法可以帮助我们转变一下思维。稍微研究一下美国的国际收支平衡表,我们不难看出,美国的经常项目赤字正来自于中东、亚洲和俄罗斯的顺差。而这些国家的资金又通过各种类似“石油美元”的形式流回美国,购买其债券、股票、房地产等各类资产。美国人正借着我们的血汗钱,享受着他们的幸福生活,无疑是不公平的。

然而,现阶段出口导向的政策也许并不是管理层短期内愿意改变的,并且货币升值和提高资源价格两种方式会带来不同的后果。加速本币升值,可以解决包括流动性、资产泡沫、政治压力在内的各种问题,最大的负面影响是对出口行业的冲击和经济增长的削弱。不过汇率的弹性更大,也就是说一旦我们发现升值幅度过大,超过经济体的承受能力,那么我们可以及时将其适当调整回来。而调整资源价格,尤其是劳动力价格和社会保障成本是具有钢性的,由此带来的通胀是无法随意调整的,滞胀可能是最差的结果。因此国际很多大投行都强烈反对资源价格的调整而建议采取升值的措施。但是来来回回地调整汇率无异于天堂、地狱的轮回,出发点是实体经济会自发地根据这种轮回缓慢地寻找自己的合理结构。而调整资源价格有可能在承受短暂阵痛之后,实现全社会成长模式的更新。尤其是在中国这种市场化程度不高的经济体当中,要靠企业完全自发地完成升级是很难改变透支中国未来补贴全球消费的趋势的。然而朋友(一位经济理论方面的专家),对于我的想法提出了两个理论上的反对意见,至于为什么反对,我们下期再谈。