富士康,妙计安天下

2006-12-29权静

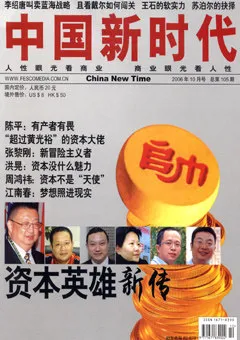

中国新时代 2006年10期

英国的《星期日邮报》刊发类似的报道时,富士康为什么也不敢回应,更没有起诉

在6月到9月的三个月当中,富士康集团状告《第一财经日报》记者侵害其名誉的案件把这个本就炎热的夏天搞得更加沸沸扬扬。

初始,富士康气势汹汹,因《第一财经日报》称其为“血汗工厂”,而向两名记者索赔3000万人民币的赔偿,并通过法院冻结了记者的个人财产。后来主动将索赔降低到象征性的1元人民币。到最后,撤销了起诉,双方握手言和。

很多人说,这是中国媒体团结一致取得的胜利。

媒体真的胜利了吗?

表面上看,富士康是一步步地退让了。可是,实际上呢?

富士康最后的目的就是要大事化小、小事化了。实际上,这个目的已经达到了。其间的种种过程只不过是他的手腕而已。

先向记者亮出杀手锏,两个靠文章吃饭的记者恐怕这辈子也挣不了3000万人民币,不害怕那是不可能的,更何况财产还真就被法院封了。这就封了其他记者的口,以后谁再想作富士康的负面报道就得掂量掂量自己几辈子能还得清这3000万人民币!

舆论哗然了!舆论当然得“哗然”,不“哗然”怎么能把大家的注意力从“富士康是个血汗工厂”成功转移到“3000万人民币的天价”上呢。

然后,富士康口风一转,将3000万的天价降为象征性的1元人民币。大家似乎看到了富士康的“幡然悔悟”,不以势压人,事情自然会公正处理,原本对媒体的同情也被消解了。而且,事情已经走到了司法程序,记者的工作就完成了,大众不再关心了,剩下的事情就应该交给法律机构去解决了。

富士康真是高明,先是高举大棒,做出欲向媒体的头上砸去状,再故作低姿态伸出一根胡萝卜。陷入困境的媒体,接着有了台阶可下,最后的和解因而顺理成章。

先转移注意力,再把事情的影响消除到零——一个完美的议程设计。媒体以为在不断跟进事情当中新的焦点,实际上却暗合了富士康设计的节拍。显然,富士康深谙此道,之前对台湾本地的记者就是用如此一打一拉的方法,最后都以庭外和解告终。

不由的想,富士康的胆怎么这么大?同样的事,华为、中兴、联想敢这样做吗?想来是不敢的,这三块金字招牌立得不容易,经不起在媒体的骂声中摔打。

富士康为什么就敢?

答案只在于两个字——代工。富士康虽为全球500强的企业,却是以代工立足的。苹果、英特尔、惠普、IBM这类跨国大公司的订单和中国大量的廉价劳动力成本之间的差距才是他的生财之处。在全球资本链条上,富士康集团像是一个包工头,链条的顶端是美国、日本、欧洲的大企业,底端是中国大陆廉价的劳动者。

富士康不怕媒体不怕公众,它只怕两件事——失去跨国公司的订单或者失去大陆廉价的劳动力。除此之外,没有什么能撼动它的利益。

看看苹果公司新发布的关于富士康集团的调查报告就能知道,苹果公司虽然认为富士康有一些违规的行为,但这未影响它和富士康的合作。毕竟,像中国大陆这样廉价的劳动力不好找。

链条的另一端呢,如果硬气一点,富士康还能这么牛吗?

当然不能,某种意义上说,廉价劳动力也是富士康的衣食父母,甚至比订单更重要。失去某一家大公司的代工定单还可以选择其他的公司。但是,一旦失去了大陆这些廉价的劳动力,富士康就什么都不是,它在国际市场上的竞争优势也就消失殆尽。

但是,遗憾的是,大众期待的“硬气”没有出现。整个事情是富士康和媒体的斗争。而真正事件的相关当事人——工人自身、工会、劳动保障部门、政府,都没有发出应有的声音。

最后,《第一财经日报》与富士康和解了。按照他们主编的说法是我们也需要反思自己在新闻工作当中的问题。这样的说法本身是好的,但出现在当下的社会现实中,无异于对一个饥肠辘辘的人说别吃多了容易得肥胖症。如果富士康不是血汗工厂,那英国的《星期日邮报》刊发类似的报道时,富士康为什么也不敢回应,更没有起诉。说到底,还是我们的媒体、我们相关部门太弱。

这是富士康的胜利,完全的胜利,妙计安天下。

好在,开始有记者敢于把这样的事情捅出来了,不管结果如何,以后都是有希望的。