江诗丹顿:不老之谜

2006-12-29闻佳

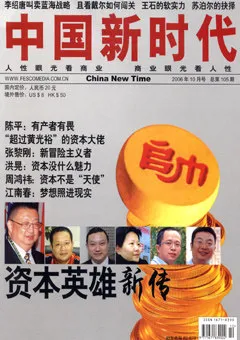

中国新时代 2006年10期

江诗丹顿面对的挑战,就是怎么活过251年、252年、253年……

2006年8月18日,北京中华世纪坛,251岁的瑞士名表江诗丹顿史上规模最大的古董钟表展在极具中国特色的晨钟暮鼓声中揭开帷幕——在两个金光灿灿的盘龙浮雕大柱的映衬下,84件精美绝伦的古董钟表引起现场观众惊呼声阵阵,其中15件产于19世纪初,专为当时中国的清皇特别定制的精美时计,高度浓缩了江诗丹顿与中国长达200余年的历史渊源……

据资料记载,1860年,咸丰皇帝曾向江诗丹顿定制过一只蓝色珐琅怀表,后来故宫博物馆先后收购过两只江诗丹顿座钟。当1995年江诗丹顿大举进入中国大陆市场时,就是以“江诗丹顿重返中国”为口号,并将新闻发布会的地址选在故宫博物馆,此前从未做过商业活动的故宫甚至因为江诗丹顿史无前例地破了一 次例。

“我们一直就在中国,从来就没有离开过,” 江诗丹顿全球行政总裁陶睿思颇有几分得意地对《中国新时代》说。

传统

在世界钟表界,江诗丹顿(VACHERON CONSTANTIN)几乎就是“时间”的同义语。

1755年,江诗丹顿的前身——钟表匠Jean-Marc Vacheron在日内瓦创办的钟表工厂,不仅是世界上第一间制表厂,而且是当时钟表技术日渐发达的瑞士钟表作坊里的精英。在手工技术至上的1819年,两位聪明的商人与钟表匠的后人携手开始了划时代的合作——精益求精的技艺与新兴商业的互补,使得江诗丹顿迅速壮大。

经历了1/4个千年的锤炼和校正之后,如今,每款腕表的售价不低于6900美元、最高至900万美元的江诗丹顿,已经完全等同于无可置疑的品质。

251年当中,无论是产业革命还是技术革命,或者是时尚潮流的起起落落,江诗丹顿始终是屹立不倒。

作为精品之中的精品,江诗丹顿的生命力让人吃惊。

专程从江诗丹顿瑞士总部赶来为此次古董表展揭幕的陶睿思(Juan-Carlos Torres),在接受《中国新时代》采访时说,“成功地延续自己的传统”是江诗丹顿长寿的秘密。

陶睿思解释说,江诗丹顿的传统是靠口口相传,靠师傅和徒弟之间手把手地传授而一代一代承传下来的,难得的是,在这个过程中,“其所有的价值都没有丢失。”

在世界钟表业的摇篮瑞士,有数不清的钟表手工作坊,在机械化和高科技时代的冲击之下,脆弱的手工制作显然难以为继,但江诗丹顿固守城池,在与工业化的博弈中,一方面,从工业革命中汲取营养,为己所用;一方面坚持传统,坚守个性,并最终继承并发扬了自己的传统。

这个过程也是江诗丹顿累积价值和财富的过程。过程越长,时间越久,价值就越大,财富就越多,从这个意义说,江诗丹顿犹如陈年“佳酿”,经过岁月的沉淀,愈老愈弥足珍贵。

创新

翻开江诗丹顿251年的历史,你会发现——创新如影随形。

创新,也是江诗丹顿的悠久传统。

”这并不矛盾“,陶睿思说,始终如一地保有创新意识是江诗丹顿一以贯之的传统,可以说,江诗丹顿的传统就是无数个创新成果的叠加。正是创新成就了江诗丹顿宝藏中一个个殿堂级的艺术珍品;正是创新成就了江诗丹顿在世界钟表业内的领先地位。

江诗丹顿对世界钟表业的贡献数不胜数,仅举一例:

1839年,江诗丹顿研发了一套革命性的钟表生产方式,改良拉杆擒纵机,使江诗丹顿进入零件用机械预先组装的新阶段,并使当时的手工制表作坊开始初步具备工业化的基础,在此之前,钟表机芯都是由手工制成的零件组成,每个零件的手工因此有所不同,导致机芯零件不可互换。江诗丹顿这项革命性的发明改变了整个制表工序,大大缩短了制表时间,提高了效率。

陶睿思告诉记者,江诗丹顿每年用于技术创新和产品创新的投资是竞争对手的一倍。为了保持业内的领先地位,江诗丹顿经常推出创新性的产品,“实际上江诗丹顿每出一款产品都会为钟表工业带来一些新东西。”

创新会加大企业的成本,像江诗丹顿这样的奢侈品牌,既要坚持传统、维持品牌形象,又要不断创新,成本的压力不可避免。但陶睿思说,江诗丹顿对这个问题是逆向思维的,江诗丹顿“不是考虑如何去降低成本,而是考虑应该从利润中拿出多少来研发下一款新产品。”

江诗丹顿目前在全球有17个分公司,除经销产品外,各自负责地区市场的调研。关于产品研发的情报,从这17个地区汇总到日内瓦总部,所有的分析数据将由陶睿思作出判断和决定。

如何为一个百年品牌制定创新决策?

出身于CFO的陶睿思自称,虽然一辈子跟数字打交道,但他更关注感觉,而非数字,“因为我知道数字有的时候靠不住。”

品牌延伸,是很多经典奢侈品生存与发展的路径,但江诗丹顿250多年来只专注于钟表的制作。陶睿思笑称,江诗丹顿之所以一直以来坚持只做钟表,是因为“它是最难做的。”在他看来,“挚爱,一生里只能有一个,”所谓钟爱一生,就是“你不可能同时爱上好多东西。”

在继承中创新,在创新中专注,是江诗丹顿有别于其他经典奢侈品牌之处。

竞争

对于一个百年品牌来说,不断赢得竞争的过程就是品牌不断成长的过程。

陶睿思认为,江诗丹顿能够走到现在,“得益于正确的战略与决策。” 江诗丹顿信奉质量第一的逻辑,即产品质量是根本,只要产品质量有保证,售后服务就有保证。陶睿思说,“不要以为生产是成本最高的环节,”生产过程中,如果出现了残次品,其直接后果是使公司的利润大大下降。为保证产品无懈可击,江诗丹顿从产品的源头——研发部门即开始做起。

对产品质量的高度重视,虽然导致研发周期很长,但“全力以赴,精益求精”的宗旨,使江诗丹顿的每一款新品,都能在世界钟表业独树一帜。

陶睿思坚信:“只要是生产优质的产品,就一定会有利润。”他曾经叫停过一款销路不错、利润也很高的产品,叫停是因为这款腕表的质量“差强人意”。相反,陶睿思力主推出过一些利润不高,甚至不赚钱的产品,只因为“钟表师通过制作这些产品,可以掌握一种非常罕见的技术,并且可以将它传给下一代。”

如果面临质量与利润的艰难选择,陶睿思毫不迟疑地说,“我永远也不会牺牲产品的质量来赢得利润。” 陶睿思认为,质量与利润成正比,质量的恒定,是品牌创造的基础。

产品的卓越品质和对产品精益求精的追求,让江诗丹顿名利双收。

陶睿思表示,至今为止,他对公司的利润很满意,“我刚到江诗丹顿时,公司只有50人,现在已是450人。25年来,利润率翻了10倍!”

江诗丹顿亚太地区董事总经理柏尚文(Jean-Michel Paray)曾向中国媒体坦承,江诗丹顿在中国的每一家店都赢利,在全球的销售店也都赚钱,而且“所有的店在第一个月就能赚到钱。”

自1998年重新进入中国后,从2000年起江诗丹顿以每年开一家专卖店的速度扩张。目前,江诗丹顿的专卖店分布于北京、上海、大连、宁波、鞍山、成都和杭州。

悠久的历史、深厚的文化、坚实的财富根基,使江诗丹顿具备了非同一般的体量、质量与文化感,陶睿思胸有成竹地说,江诗丹顿可能是在众多的品牌当中唯一的既保有自己的价值,同时又拥有忠实员工将这些价值完整传承给下一代的一个品牌。江诗丹顿能够历经风雨,靠的就是这一点,这是江诗丹顿的核心竞争力。

挑战

对一个生存了251年的品牌来说,持续发展是最大的挑战。

“江诗丹顿面对的挑战,就是怎么活过251年、252年、253年……” 陶睿思笑着说。去年为了纪念品牌诞生250周年,江诗丹顿推出了一款全世界迄今为止最为复杂的腕表,它含有17个全世界最复杂、精密的机械部件。陶睿思说,在做出了这款卓越非凡的作品之后,江诗丹顿实际上给自己设置了一个难以超越的高度,现在,江诗丹顿面临的最大挑战,就是如何超越这个高度。

超越自己,被江诗丹顿视为自己最大的挑战。

“我们不是一个闭门造车的品牌,”陶睿思说,走出作坊,走到市场,了解顾客的需求,是江诗丹顿的一贯方针。陶睿思经常跟所有的员工说,“江诗丹顿所做的事情就像一次人文探险,”在这个过程中,“最重要的是要走出一条自己的路。”在陶睿思看来,这条路的两端连接着江诗丹顿与顾客,这条路是江诗丹顿与顾客沟通与交流的纽带。

这种开放式的发展模式,使江诗丹顿得以经受住流行文化的一次次冲刷,得以闯过一波又一波的时尚风潮,“有的时候,江诗丹顿甚至还创造出一种时尚风潮,这样我们就不必跟在别人后面走,而是自己引领着时尚走。”

能够置一个百年品牌于死地的,除了技术和时代的进步,还有流行文化,尤其是对奢侈品。

尽管陶睿思认为中国现在的奢侈品市场还不算成熟,但他说,“事实上世界上也没有一个称得上是完全成熟的奢侈品市场,”因为时代在不断变化,产品和人们的口味也在不断变化。

“中国人学什么都快,”中国传统文化具有很强的“兼收并蓄性”,“中国人识货,”——或许正是有了这些发现,陶睿思说,“我们在中国没有任何困难,”倒是中国市场对江诗丹顿的期待越来越大,由于江诗丹顿限量生产,有些产品在中国市场上供不应求,但对扩大生产规模的要求,陶表现出一贯的慎重,“我们希望稳扎稳打,一步步地做。”

稳,是江诗丹顿的个性。稳,更容易保持理智与节奏。

“江诗丹顿从来就不是短视的,江诗丹顿永远着眼于长期的发展。江诗丹顿不做昙花一现的产品,我们已经走过了1/4个千年,还要接着走下一个。江诗丹顿的路,要永远走下去。”陶睿思有几分动情地说。

对于一个百年巨人而言,能撼动他的,或许不是外力,而是他自己;他要战胜的对手,也不是对方,是他自己。

自己是自己的“敌人”。251年来,江诗丹顿就是这样在漫长的岁月中,不断自我完善、不断自我激励、不断克服惰性、不断破除自满,从而获取青春活力的。

在瑞士日内瓦的江诗丹顿总部里,当陶睿思与250余名包括高管、中层、普通员工的江诗丹顿人其乐融融地聚在公司的大餐厅共进工作午餐时,他总是喜欢面对巨大的落地玻璃窗而坐。

窗外是终年被白雪覆盖的少女峰。

这让陶睿思联想到了什么?

莫非是——

曾经沧海,但少女峰却容颜未改,冰清玉洁依旧?

陶睿思这个人

陶睿思(Juan-Carlos Torres)1956年生于西班牙巴塞罗那,父亲是木匠,加泰隆尼亚人,母亲是古巴人。19岁商学院毕业后,他成了Camy钟表公司的会计师。1981年加入江诗丹顿,1988年升任公司财务董事,同年11月,被任命为当时的全球行政总裁。1987-1988年,曾参与江诗丹顿收购Sheik Yamani。1989年起,开始负责财务、HR、售后服务和企业管理,使公司很快在规模和产量上翻了一番。1996年,领导江诗丹顿完成与历峰集团的合并。2000年,任首席运营总裁,负责公司的发展与生产。2004年,成功督建了当年正式投入运作的Plan-les-Ouates全新总部大楼及江诗丹顿最具历史意义的一家旗舰店的翻新。2005年10月,历峰集团正式命名他为全球行政总裁。

在生活中,陶睿思兴趣广泛,对古典音乐,尤其是对莫扎特的音乐情有独钟;喜欢看各种类型的电影;众多的好友当中不乏当下最优秀和知名的厨艺大师;喜爱滑雪;是业余赛车运动的爱好者,常与车友驾古董车集会,还时不时地带上儿子们参加保时捷汽车赛。

透过稍显冷竣的外貌,你会发现,陶睿思这个人其实并不“冷”,而是“酷”。