劳动力红利终将消逝

2006-12-29陈标杰

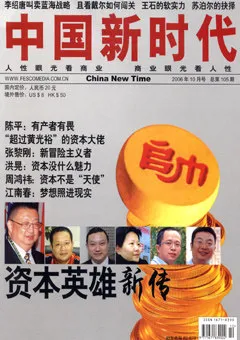

中国新时代 2006年10期

陈标杰

从事财经新闻工作五年,矢志做经济和社会变迁的有独立见解的观察者,对生活和文字不苟且

中国工商业的初步繁荣,部分得益于劳动力的国际竞争优势。然而,不管是外资还是内资公司,靠吃劳动力红利的日子终将远去。只是,我们准备好了吗?

富士康诉《第一财经日报》案嘎然而止。当事双方是"和谐了,不过,诉讼案所引发的深层话题,尚有未及继续探讨下去的,未免是一种遗憾。当中,便有一个关于代工、劳动力红利的话题。

抛开富士康的个案不说。其实,中国东南沿海的经济得以繁荣,代工功不可没。早些年,代工作为一种提振当地工业弱势的模式,被广泛认为属于得风气之先的创举。更早前的20世纪80年代,"三来一补"作为一种朴素的工业思路,直接开启了东南沿海腾飞的时代,后来的代工模式其实也应发端于此。代工是在技术和资本实力不足的条件下,最大限度发挥工业能量的一种必由之路:劳动力富余,原料充足,一旦有了定单,工业可迅速破土而起。时代赋予了"代工"以一定程度上的精神认同。

代工的兴起,背后是劳动力的竞争力。我国的劳动力成本远远低于欧美等发达国家,而国际主流工业品、消费品的定价却是往往参照欧美国家的价格尺度来制定的,这就存在着巨大的利润空间。跨国公司纷纷将生产外包给中国厂商,赚取品牌溢利,也同时给矢志于工业自强的中国梦想家们创造原始积累的机会。

跨国公司赚取的,是劳动力红利。看看,东南沿海的工业吹来了多少欧风美雨,亚洲四小龙的工厂如何星罗棋布。类似于"游牧"的方式,跨国公司看准了什么地方的劳动力价格比较低廉,就蜂拥着把工厂设在那里。深圳、东莞是台资企业最多的地区。众多台商仍然记得,十多年前他们满怀憧憬、跨过海峡前来投资时,脚下仍是无边的农地,土地便宜,劳动力价格低廉,俨然是代工者的天堂。

然而,劳动力低廉是否值得炫耀?在流水作业的代工工厂里,一代代的工人来了又离去,十几年不见薪酬条件有太多的改善。在以劳动力红利为利润根源的代工工厂,从根本上说,缺乏为劳动者提升物质保障、薪酬待遇的原动力。这几乎是一种无法避免的宿命。往往只在外界提出强烈异议的时候,才在有限度的操作空间里改善劳工权益。并且,劳工权益的点滴更善,在以资本和技术为依托的新兴阶层更为迅速的财富增值面前,显得多么渺小不足道,增加的那点儿购买力又相对地消于无形。从伦理上说,每个劳动者都能拿到高福利高薪酬,这才是国家、公众的福祉。

中国工业确实有了一定程度的活力,但是这种活力却不是商业生态中的核心势力,而只是边缘势力,无从在代工链条中获取更多的定价权和谈判能力,并且生存能力的高下始终被采购商所左右。中国代工厂商参与了劳动力红利的分享,但是长期受掣肘,不得不为维护现状而奔波,能进而做到产业自立自强的公司太少。

劳动力成本优势成为中国的国家竞争力?这看来更像是假命题,不知道该是可喜还是可悲。劳动力竞争优势既是工业之福,也是束缚,它耀眼的光芒将刺伤中国经济本身。以低廉劳动力已建起了国家工商业初步繁荣的气象,如果不是借助打下的基础去寻求自主创新能力、摆脱成本依赖,那么这种繁荣的背后始终存留着硬伤。

几年前,台商们在大陆的投资,逐步从深圳、东莞等地区向长江三角洲、向内地二三级城市扩散。这种投资的增量将创造新的工商业力量。同时,越南成了台商的又一个投资地,资本、人才的输送也日益频密。在整个珠三角地区,劳工权益在各个社会群体的推动力,也有了新的提升。有些跨国公司的经理们,开始担忧利润被压缩,为工厂的前途而忧虑。作为"游牧"式的投资,跨国公司们若看到新的更低廉的劳动力资源,则倾向于转移而去。而内地的劳动力成本从伦理上或现实上看,都将不再低廉。

那时,"游牧"式投资或仍然继续存在,但是,代工所获取的劳动力红利将会越来越小,新的商业合作模式将会产生。

那时我们应该足以为之骄傲,劳动力红利终将消逝。

这是一个梦想吗?劳动力的竞争优势,始终不能是一个国家长久繁荣的基础。

尽管梦想照亮了未来,现实的改善仍将有个过程。因富士康诉讼案衍生的劳动力竞争力问题将不是个案,而是具有普遍意义。东南沿海众多的代工企业,如果因为劳工权益被持续关注而为此做出大规模的投入,对本地商业生态的影响将是非常微妙的。如果厉行推进劳工权益,这些企业承受的程度如何,追加投资意愿的如何,甚至如何对近二十年的代工发展路径做出合适的政策评价,都是一项大挑战。

或许,整个工商界还没有准备好对此做全面审视。