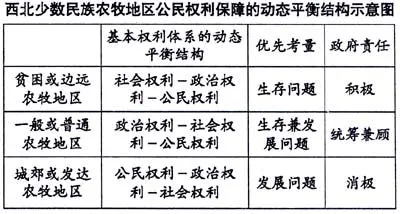

西北少数民族地区公民权利保障的动态平衡结构

2006-12-29王勇杨彬

人大研究 2006年5期

一

基于一般的宪政理论,公民基本权利是一个不可分割的整体,因而也是不能对其进行排序的。然而,在一个特定国家的不同地区之间,由于经济和社会发展的条件和程度不同,对公民基本权利的保障方式和解释策略也往往呈现出某种特定的“差序格局”[1]。这显然是一种务实的做法。这一实践规律不仅有宏观上的解释力,而且也能够在微观上解释一个特定地区的不同区域在公民权利保障方面的历史变迁和现实差异。认识这一规律不是为了替现实辩护,而是为了有针对性地制定切实可行的法规和政策。

众所周知,西北少数民族地区尤其是农牧地区公民权利的保障是一个现实而紧迫的课题。然而,却很少有人从西北少数民族农牧地区的非均衡状况和结构差异出发去研究这一地区的公民权利保障问题,致使“一刀切”的立法和政策随处可见;相关课题研究中也往往缺乏人文地理学和经济地缘学等社会科学的方法论工具和视角,对相关问题的“治疗”方案常常缺乏可靠的“诊断”依据。所以,为了体现西北少数民族农牧地区公民权利保障的现实性和实效性,我们首先要从了解乃至“解剖”中国的西北地区——“西北问题”开始。

在中华人民共和国的疆域上,西北地区包括甘肃、青海、陕西、宁夏、新疆三省两区。与中国的东、中部地区相比较,这一地区的基本特征是:自然禀赋最差(故以农牧交错经营以防范风险),地广人稀,市场狭小,大部分地区属于少数民族聚居地区;民族问题突出,宗教氛围浓郁;贫困人口分布最多;基础教育最为薄弱;传统性与现代性冲突最为激烈、鸿沟巨大,前现代、现代、后现代因素全体同时登场,具有空前的“社会实验”的景观和效果。此外,人文地理学和农村社会学的相关研究也说明,西北少数民族地区的内部区域差异也较为显著,其中,少数民族农牧地区能够基本反映中国农村的非均衡状况和结构差异,可视为中国农村的一个缩影。这一典型个案的选取应该说具有重要的学术和实践意义。这是因为,现有的对中国农牧民公民权利保障问题的研究忽视了中国农村的非均衡状况和结构差异,在制定政策和进行相关立法时,往往不能充分注意到那些外观差异虽不明显但却仍然重要的农村非均衡状况的影响,从而可能会导致中国农牧民基本权利保障中的“一刀切”现象和不同制度资源的无效率配置。这就是说,过去将中国农村分为东部发达农村、中部地区农村和西部边远农村的做法是值得商榷的。因为这样的划分,忽视了那些外观差异虽不明显但却仍然重要的农村非均衡状况。为了说明现代有限政府理念在西北少数民族地区公民权利保障方面的局限性,进而阐释不同政府责任理念在西北少数民族地区的不同实践效果,笔者拟将西北少数民族农牧地区划分为贫困或边远农牧地区、一般或普通农牧地区和城郊或发达农牧地区三种类型(见以下示意图)[2]。

从理论上讲,现代有限政府理念指导下的公民权利保障机制在城市社区甚至在城乡结合部是基本有效的,因为这里经济较发达,人们收入较高,人口的流动性大,彼此陌生化程度高。因此,权利实现的自主化程度较高,基本上不需要政府进行过多的干预。然而,在中国的一些非城市社区,有限政府理念及其所指导的行政行为的社会效果是颇令人怀疑的。因为,众所周知,中国是一个经济、政治和文化发展极不平衡的大国,“不平衡”和“大国”就是中国D47tQ3W8pLw7kjZBdeuL09x/f4OIjJCgrBimgA2UxpA=的国情,突出的表现就是地区发展落差巨大和城乡差距悬殊。而且在西北少数民族地区,就存在着这样一个差异的微观缩影。因此,对公民基本权利的保障方式和解释策略就不宜采取“一刀切”的做法。一个现实的选择应该是:通过对基本人权原则的解释或推定,整合基本权利类型(即公民权利、政治权利和社会权利三种类型)在不同语境下的逻辑结构—— 一个平衡性动态结构,以适应西北少数民族农牧地区的“差序格局”。

二

经由以上的分析,我们可以给出一个基本的理论预设:在西北少数民族地区,由于不同类型的农牧地区农牧民基本权利体系的动态平衡结构不同,因而也就演化出不同的政府理念及其对公民权利的不同保障模式。概括起来,主要有三种理念或模式:积极型政府理念、消极型政府理念和折中型政府理念(见以上示意图)。总体上说,西北少数民族地区的政府理念和公民权利保障模式是“混合型”的(需要说明的是,这仅仅是一个初步的理论范式或分析框架,并不是一个可操作的技术性标准,因此,还要接受实证调研资料的检验)。

模式之一:在边远农村或农牧地区,基本权利体系的动态平衡结构应该是:社会权利-政治权利-公民权利,优先考量的是生存权问题,政府责任以积极能动为主导。

由于受气候、自然和交通等客观条件的制约,这一类型农村的显著特征是:经济发展滞后、贫困人口分布量大,是国家进行救济扶贫的主要地区;生存问题是该地区农牧民面临的首要问题。因而该地区公民基本权利体系便呈现出这样的动态平衡结构:社会权利-政治权利-公民权利。也就是说,社会权利是该地区农牧民的首要权利,其次才是政治权利和公民权利(当然这仅仅是一种理论上的抽象,实际情况要复杂得多)。社会权利的保障需要的是责任政府和积极政府的理念,表现在行政行为上便是积极型政府理念(以无限政府或操作权威型政府为主导)。所谓行政机关要为民“排忧解难”便是一个形象的隐喻。同时,在该类型的农村,只有政府采取积极的(辨识)行动,才能保证“把福利更多发放给那些因灾祸而不是机会主义造成的贫困者:用较为专业的话语来说就是,应该救济因人们无法预防的意外事件或者预防成本高到足以使人陷入贫穷的事件而造成的贫困。”[3]在西北民族或边远地区的政府行为实践中,常常出现积极型政府行为的“景观”:“输血式扶贫”、政府工作人员与农牧民“结队帮扶”等。例如,甘肃是个多民族省份,地势狭长偏远,自然条件艰苦,气候干旱少雨,许多少数民族农牧地区的经济社会发展面临不少难题: 一是自然条件艰苦,灾害频繁,严重制约了农牧业生产。在甘南、临夏两州有50%的耕地属于低产田,沙漠化趋势严重,农业没有摆脱靠天吃饭的窘境,畜牧业仍处于传统养畜阶段。基础设施及通讯建设落后。二是教育科技文化水平落后,贫困人口数量较大。由于教育文化发展的滞后,导致现在这两州仍有15个县没有实现两基教育,14个县列为国家级贫困县。财政自给率只有13%到16%,很大程度上依靠中央补助过日子。

在这一类型的农牧地区,政府常常迁就当地的社会习俗和民间习惯,政府行为常常带有浓厚的实质理性化色彩,重结果、轻程序,重实利、轻法理。当然,还需要特别说明的是,由于目前在这一类型的地区,所谓农牧民的社会权利还基本上不具有可诉性,因此,在事实上还不对应于政府的强制性义务或责任。从理论上讲,当社会成员以温饱和安宁作为亟须满足的头等需求时,对公共权力的积极需求和依赖便占据主导,需求-责任关系便更多带有请求-体恤关系的色彩[4]。在这种需求层次下,社会成员的公法权利便难以生长起来。操作权威型政府的存在也就具有了语境化的合理性。相反,如果一个社会里的绝大多数人丰衣足食,安宁稳定,公正和自由便会成为头等需求,而需求的指向,当然是对公共权利的撑控和限制。监管权威型政府也就会应运而生。

模式之二:在城郊或发达农牧地区,基本权利体系的动态平衡结构应该是:公民权利-政治权利-社会权利,发展权的保障已成为主要问题,政府责任以消极中立为主导。

由于受益于城市经济的辐射和相对便利的交通和通信条件,这一类型农村的显著特征是:经济较为富裕、可支配收入相对较多,是未来城市化发展的拓展之地,也是获益于西部开发政策最多的地区,发展问题是该地区农牧民面临的首要问题。因而该地区公民基本权利体系便呈现出这样的动态平衡结构:公民权利-政治权利-社会权利。也就是说,公民权利(包括土地财产所有权、自由权等)是该地区农牧民最为珍视的权利,其次才是政治权利和社会权利(当然这也仅仅是一种理论上的抽象,实际情况同样复杂得多)。公民权利的保障需要的是有限政府和消极政府的理念,表现在政府行为模式上便是消极型政府理念(以有限政府为主导)。消极型政府理念实质上就是典型的现代法理型政府理念。在西北城郊或发达农村地区的政府行为实践中,行政机关已经基本上能够做到“依法行政”,行政行为的依据以国家成文法为主,行政文书的写作也趋于正式化或格式化,行政程序也基本上纳入了形式理性化的官僚制体系之中。

消极型政府理念可以说与个人权利本位理念即分散型社会结构下的形式正义相辅相成。个人权利本位的政府理念是将行政权当作平等保护公民权利的社会控