建构网络环境下的主题式学习

2006-12-29黄映玲

中小学信息技术教育 2006年3期

主题式学习是指学生围绕一个经过结构化的主题进行学习的一种学习方式。它强调以问题为中心,以合作探究为基础,以培养学生的创新精神和创造能力为目标,具有学习内容综合性与开放性.学习过程主动性和协作性,学习成果创造性和多样性的特点。在中学阶段实施主题式学习,使学生围绕特定主题进行“开放式”的学习,突破传统为了方便教学而人为划分的学科“疆界”,让学生面对大量与主题相关信息进行收集、分析和判断,主动地探索、发现和体验,对某一问题进行全面深入的理解,与人合作共同完成一项主题探索,从而增强探索能力和创新精神,这符合新课程改革的需要。本文从主题式学习的四个关键环节——设计主题、组织学习活动、创设学习环境与评价学习成果,来探讨实施主题式学习的具体方法与措施。

一、设计一个适当的主题,为整合学科内容提供机会

主题式学习是以主题为中心,学生的整个学习过程都围绕着主题展开。主题本身的质量和水平直接影响着学习结果。教师通过主题的创设,可以将不同学科的内容有效地整合起来,很好地管理学习者学习的方向和速度。创设恰当的主题是至关重要的,直接关系到学习(教学)成败。根据新课程理念,应选择学生感兴趣的、能体现与“社会、自然、生活”联系的主题。使学习者在探索问题、解决问题时将学习内容应用于实际生活中。

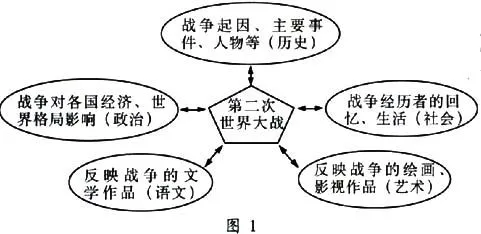

主题式学习内容的综合性与开放性,使得主题设计常常是跨学科的。FogarLy(1997)提出了几个主题式学习的整合拓扑,“张网式”是其中一个被普遍使用的方式。其作法是先建立一个以主题为中心的网络,向外扩展至相关学科的教学活动,通过合适的主题将不同学科有机整合。[1]比如2005年是第二次世界大战胜利六十周年。基于这样一个事实,可以以“第二次世界大战”为主题,围绕这个主题不同学科教师对教学内容进行分析,仔细而审慎地选择,形成一些待探索的问题或事件,扩展架构起如图1的主题设计,将历史、政治、语文、社会、艺术等不同学科内容有机整合起来,帮助学生全方位、多角度地了解第二次世界大战及其影响。

二、主题式学习活动的组织

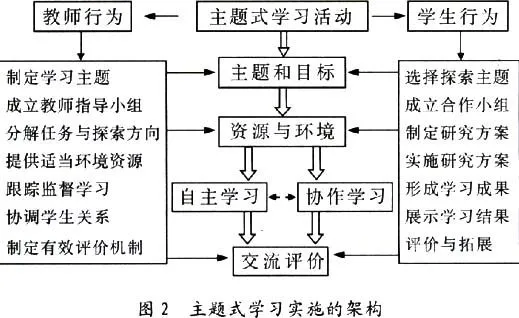

活动是指主题式学习的步骤和安排,包括教师教学行为和学生们的各种相关学习行为。在主题式学习中,学生是学习的主体,教师是教学的组织者和指导者。学生在教师指导下,通过探索、实践活动,去获取知识,提高能力。其活动组织形式大致如图2所示。

从教师的角度来看主题式学习的教学组织,它不同于传统的单一学科教学指导体制,而是强调教师有组织的、合作的教学特质。通常由全校相关的学科教师组成主题开发小组,在充分厂解学生需求后确定一个共同主题,再根据课程目标和性质,按学科特点划分内容板块,形成不同的探索主题,每个探索主题均有一位指导教师负责提供适当的学习环境和资源,监督及辅助学生学习,建立有效的评价机制促进学生学习。在整个过程中保持与其他教师的合作,体现主题的整体性。[2]

从学习者的角度来看主题式的学习活动,学习者根据各自的兴趣爱好,生活经验,自由选择探索主题和指导教师;组成学习合作小组;制定小组学习计划,方法;根据计划进行探索活动,收集相关资料;根据主题探索的目标对信息和资料进行加工和整理,形成小组的学习成果(如撰写研究报告,访谈记录,或提出解决问题的思路、对策、措施、方法和建议等);展示学习成果,彼此交流评价,促进共同发展。在活动过程中,学生个人根据兴趣爱好独立进行活动,促进个人潜能的开发和个性发展,但活动应与小组活动有机地结合。

由于主题式学习的“开放性”,其学习活动也不是固定不变的,不同的主题、不同的教学情境,可根据实际需要对学习过程作相应的调整。

三、主题式学习的环境创设

主题式学习具有学习内容综合性与开放性、学习过程主动性和协作性的特点,要发挥这些特点,就需要建构一个具有丰富又开放的学习资源、便于交流又高度自治的学习环境。网络为创设这样的学习环境提供极大的便利。

网络资源的开放性和多元性,可以解决教师个体拥有的教学资源有限与知识迅速更新和增加的矛盾。在确定主题后,教师可以利用网络创设学习平台,为学生提供必要的学习资源,包括资源丰富的网络课程、相关网址的链接,相关的书籍和期刊杂志、以及这方面的专家信息等等。合理的学习资源配置,可突破传统学科课程知识和思维的封闭性, 使学习内容具有更强的开放性、综合性,时效性,有助于学科之间的相互渗透和融合。[3]学习者根据上述这些学习资源主动获取信息,或在网上查阅相关的电子资料,或到图书馆翻阅书籍、期刊杂志,或防问专家,或进行实地考察,或访问当事人等等。同时网络能提供便捷的资源搜索工具,方便学习者在本主题网站内外搜索和使用资源,使学生学得更快、更多。丰富的学习资源可以适应学习的个性化需求以及个性化的学习风格,多样的学习方式有助于学生的多元智能发展。

网络还提供跨时空的交流工具,通过课程论坛、网上答疑、留言板、聊天室、E—mail、OICQ、NetMeeting等,学生能围绕着主题与指导教师、学习同伴,甚至与本主题专家进行实时或非实时交流。在与他人讨论、交换意见的过程中,学生可以反思并修正自己的观点,形成自己的看法和意见,再与别人协作,探索问题的真相,找到解决问题的方案。[4]

四、主题式学习成果的评价

教学评价是教学中的一个重要环节,对于学生的评价,既是评价学习成果的手段,也是学生自我学习的过程。新课程强调评价主体的多元化,评价内容的全面化、评价方法的多样化、评价时机的全程化,倡导通过评价促进学生发展。利用网络和计算机作为评价工具,为多元化、全面化,多样化、全程化的学习评价提供条件。

评价主体的多无化。主题式学习的学习成果评价是将“学生自评、同伴互评,教师点评”结合起来,每个学生参与评价,把评价变成学生了解自己学习情况,改善学习方法、提高学习效果的过程,以多渠道的反馈信息促进被评价者的发展。[5]

评价内容的全面化.主题式学习既对学生书面知识的掌握,技能的熟练程度等方面进行评价,也对学生的行为、学习进展、参与程度、合作表现等学习过程与情感进行评价。

评价方法的多样化。主题式学习既用传统的评价和测量方法,也为每个学生建立个人的文件夹记录学习过程;既通过学习作品展示,如制作主题网站,学习体会、读书笔记、调查报告等,对学生的信息素养、探究能力、创新精神等方面进行评价.也通过学习作品的交流,向小组、班级或者现实听众陈述研究和学习的发现。对学生的口语表达能力进行评价。

评价时机的全程化。学生通过自己的文件夹,详细,具体、真实地记录学习过程中所做的工作、思考、收获,学习者对自己的学习进行反思,知道自己的优势和劣势,确定自己今后的发展方向。教师可以监控学习的整个过程,对学生的不同观点和分歧提供意见和建议,把握研究方向和进度,促进学生的认知发展。

通过多个维度评价,可以客观全面地考查学生学习本主题的成果、收获,评价学生学习行为的改变与创造性学习能力的发展。通过评价促进学生的综合能力和整体素质发展,尤其是学生自主学习能力、协作学习能力的发展。

基于网络的主题式学习被越来越多的教师和学生所接受,但基于网络的主题式学习也有一定的局限。首先是其以主题为核心,主题研究课信息量大、持续时间长,如果没有具体的目标指导,将给研究的开展和评价都带来困难。其次,主题所涵盖的内容是跨学科的,而现在学校大多还是分科教学,这一点也对我们的教师提出新的挑战。最后,网络资源是开放的,学习者的思维是发散的,有时候学生会把大量的时间花在超出或偏离目标要求的内容上,这可能会增加教师监控学习行为的难度。

认真分析主题式学习的利和弊,才能使主题式学习得以有效,有序进行。网络为主题式学习提供了很好的资源应用环境和主题研究环境,特别是在学科内容拓展和交互交流方面,给我们提供了很好的支持。但网络教育存在的时间毕竟不长,各种基于网络的教学模式仍处在探索或初步形成阶段,如何利用网络来支持教学,促进学生发展,还需要广大教师长期的共同努力。

注释:

[1]Foga