再现“真实情境”提高课堂效率

2006-12-29陈佳山

中小学信息技术教育 2006年3期

“真实情境”是指来自教师、学生或第二方生活工作遇到的真实问题或事件,在问题解决和事件处理的若干环节中需要借助信息技术手段来解决。高中课程改革强调学习经验与社会生活的联系,课程内容与社会生活的联系,培养学生灵活处理各种信息、探索和使用新知识、检验事实及其相互关系。“真实情境”紧贴课程改革目标切入到课堂教学中来,成为学生联系社会的窗口,创设建构学习的条件,提高课堂教学效率。

一、“真实情境”案例

(一)真实情境1:文章排版

情境描述:文章标题是“最后的礼物”,内容是人类与地球从历史到当今在环境保护和资源利用方面的关系。为了渲染文章内涵,准备插入一幅图片。

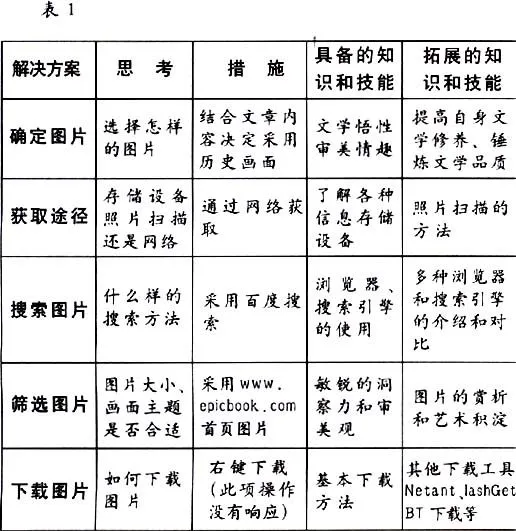

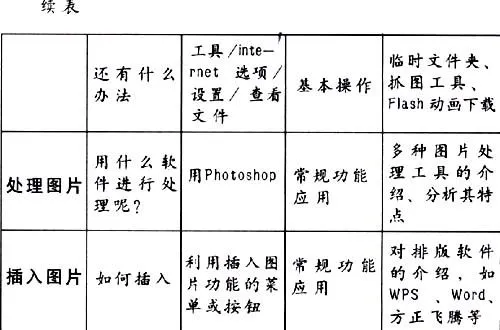

操作解析见表1:

(二)真实情境2:外贸生意

在义乌,外贸生意份额越来越大,成了主要的贸易形式,其中信息技术发挥着重要的作用。A是某香港外贸公司在义气分部的负责人,几乎每天都需要电脑来完成各项工作。

情境描述:通过网络与公司或厂家进行联系,获取商品信息,处理相应文档。

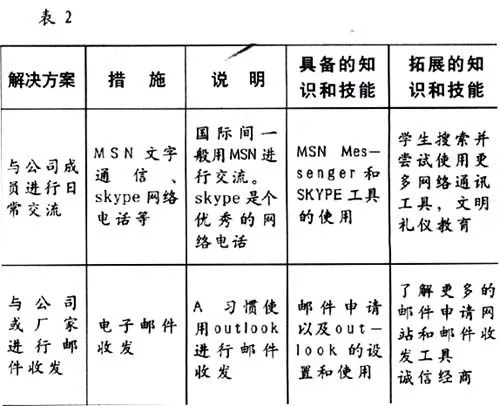

操作解析见表2:

二、“真实情境”案例解读

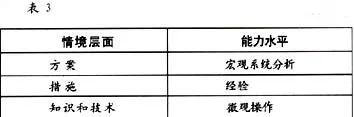

“真实情境”的每个环节都渗透着不同的能力水平,把握“真实情境”有利于教学组织,达到事半功倍的效果。下表给出了情境层面和能力水平的对应关系见表3:

方案层面对应学生的系统分析能力,要求学生能从宏观角度对问题进行可行性研究并制定有效的解决方案,该层面开未涉及具体的技术操作。措施层面要求学生具备宽广的知识面、丰富的信息技术实践经验,能对各种措施进行优劣对比和筛选,决定哪种措施最为合理。知识和技术层面要求学生对某种软件有一定程度的认识井进行基本操作,与软件的操作习惯和一般性方法有关。

将“真实情境”再现课堂的教学在很大程度上改变了原先的模式,这种模式能为德育渗透提供很好的支架:情境1渗透了文学素养的教育,情境2渗透了文明礼仪、诚信经商的教育。“真实情境”有利于问题的设计,便于课堂组织,增强师生互动,活跃课堂氛围,通过问题的求解来带动知识和技能训练,渗透思想教育,体现按需学习、学以致用、终身受益的高效原则。

以下是“真实情境”再现课堂教学的优越性。

映射含义l:需求真实意义

对象及层面:教师与学生

效果:激发学习兴趣,增强求知欲望。

映射含义2:开放灵活互动

对象及层面:教学的组织

效果:活跃课堂气氛,体现探究学习

映射含义3:实用 价值精选

对象及层面:知识和技能

效果:针对性和实用性,拓宽知识面

映射含义4:拓展迁移创新

对象及层面:思维与意识

效果:领悟内在关联,利于思考和探究

三、“真实情境”再现课堂教学模式分析信息技术不论是在基础知识、软件操作还是问题求解方法都在不断更新,如果让学生仅仅停留在教材提供的原有知识和软件操作上。将无法适应社会的发展。虽然很多教师在不断改进教学方法,但更多的只在操作技能上徘徊,止学生反复训练;设计的任务没有体现社会价值,没有源于生活实际,虽然掌握了操作但不知其所以然,使得学生真正碰到问题时束手无策。我们一线教师要引导学生善于接受新知识、新事物,培养自主探究的能力。“真实情境”再现教学正是在这样的背景下提出的。

“真实情境”教学侧重点不在于微观操作能力即教材基本知识的掌握和软件娴熟的操作,而是在宏观系统分析和经验上(见表3)。这就需要学生善于从报纸或网络了解最新IT技术,尝试下载和体验新软件的功能,参与网上学习和交流活动等等。不要求学生对哪个软件熟练掌握,而是要求学生走马观花、见多识广,具备“看过百书比背下一本更强”的哲学思想。

在教学组织中,教师首先要利用“真实情境”的社会价值和实用性给学生做好心理铺垫,以此激发学习兴趣,充分调动学生思维,步步设疑,合理组织学生进行自主和协作探究,领悟信息技术各种手段的内在关联性,提高学生系统分析能力,通过对知识和技能的拓展来丰富学生经验。教师可以根据学生和教学的实际情况合理安排教学进度,一个“真实情境”可按时间分为几个片断分步进行,也可分配给不同小组同时进行,让所有学生都参与其中,师生共同探究学习。

这种教学模式或许会给教师备课带来一定的困难。“真实情境”往往要经过教师适当的整理才可进行教学,这就促使教师不断尝试和研究新的事物,了解与信息技术相关的各个行业,从生活中捕捉各种有代表性的问题或事件来支持教学,同时也鼓励学生分享自己的“真实情境”,让师生共享探究的魅力。

教材内容是根据信息技术本身的知识体系来编排的,由低到高。“真实情境”再现课堂的教学是一种从宏观到微观的组织形态,从方案到措施再到知识和操作,如同树干,树枝和树叶,虽然没有严谨的知识体系,但由于问题和事件主线清晰,切合学生认知心理,便于教师驾驭,值得在复习或研究性教学中运用。

思想层面的教育渗透也是本模式的一个亮点。“真实情境”取材真实而广泛,为德育渗透提供强有力的支持。如“表达父爱”可以渗透真情与道德教育;“校庆征集”可以渗透荣誉感和事业心教育;“环保宣传”可以渗透健康文明、热爱生命的教育等。因此拓展的不仅是知识和技能,更要注重德育渗透!

四、改进教学评价机制

目前信息技术考核和汗价都是通过软件系统自动进行的,对操作的正误做出客观璾价,虽然有较强的可操作性,但从某种意义上说是一种偏差和误导,很难真正成为保证教育效果的有效手段,因此改进评价机制尤为重要。

1.主客观相结合的评价手段更为合理

我们不该过于注重学生对某个软件的操作水平,更忌讳偏而难的考核项目。可以借鉴程序算法描述那样,评价其算法而无需具体编程。对于一个真实情境的问题或事件,学生可以只提供求解方法以及可行的措施即可,以考察问题求解能力、经验以及知识面。

2.评价内容变封闭为开放

计算机是一个社会文明发展的产物,是一种技术更是一种文化,我们的评价不应只局限于技术范畴,应该适当扩人评价范围。

如教师向学生呈现一个未知领域的问题、建议学生结合信息技术的不同手段来自主学习,对学习效果进行评价。虽然技术对学生不是问题,但学习成果的不同足以说明评价内容超超出了信息技术本身,是对一个学生综合素养的评价。同样,要求学生通过信息技术来撰写论文时,评价的是论文的质量而不是学生搜集信息技术的优劣,最终衡量一个学生的文学修养和写作能力。这样的评价都可以成为我们信息技术的一部分。

3.评价形式变机械为灵活

书面理论的形式、亲身实践的成果,经验报告都可以成为我们评价的组织形式。将一个问题的解决方案以书面或电子形式呈现、亲身去经历一个真实情境并展示成果、给同学作报告等等,这些评价形式能让学生真正活动起来,使身心得到锻炼。附:“真实情境”案例1~4

1.案例名称:表达父爱。情境描述:如何通过多媒体来体现父爱主题。相关要素:图片收集,多媒体创作。真情与道德教育。

2.案例名称:校庆征集。情境描述:提供经济有效的方案,收集校庆关于校友成就的资料信息。相关要素:网络途径,无线通信平台等。荣誉感和事业心教育。

3.案例名称:环保宣传。情境描述:如何进行环境保护宣传。相关要素:图片材料,语音材料,视频材料的收集和宣传媒体的组织。健康文明、热爱生命教育。

4.案例名称:电脑维护。情境描述:一次电脑软硬件的维护经历。相关要素:分析故障原因,问题的排除和解决办法。电脑垃圾处理和环保教