唱出自己的声音

2006-12-29王小夕

人民音乐 2006年9期

陈怡是近年来在国际音乐舞台上最为活跃的华裔作曲家之一,她的作品在世界各地演出广泛,反响热烈,得到众多乐评家、音乐家、学者和音乐会上的普通听众的认可。可以说,陈怡已经取得了令人瞩目的成就和国际声望。

那么,在她的音乐中究竟是什么特质为她带来了如此辉煌的成就和众多听众的青睐呢?2001年,陈怡赢得了美国国家文学艺术院所颁发的艾夫斯作曲家奖,这是全球专门为作曲家而设的金额最高之大奖。而评审委员决定把奖项颁给陈怡,除了她拥有除歌剧以外的多种体裁的大量音乐作品,更重要的原因是“评委会认为她的音乐将中国与西方音乐的影响与乐器法非常自然并富有色彩地融合为一体”。毫无疑问,陈怡是这方面成功的典范,其关键就是她非常强调音乐创作上的自然天成,不主张刻意地表现某种文化。陈怡在创作上从不拘泥于某种定式,因为她的头脑中不存在任何现代音乐创作的定式。她认为音乐创作“就是要唱出自己的声音”,个性的体现才是它最根本的意义。她声明“我试图用自己的语言以一种自然的方式来说话,而我的语言就是对过去所学习的一切知识的综合。”

在陈怡的创作中,她强调说,“作曲不是一个简单的创作音调结构的问题,而是对整个文化的整体融合的表现。”因此,对于不同的技术手段和素材追根溯源的探索,以及建立在传统基础之上的创新是陈怡把它们转化为自己的音乐语言的途径。这种对音乐创作和文化探索之间的关系的透彻理解,使她的音乐总是以最自然的状态表现出对不同音乐文化因素的包容性和融合性。她和她的音乐也因此在不同的文化世界里得到了普遍的认同。这正如大卫•斯特布勒在评论中描述的:“陈怡那令人目眩的音乐把文化间的距离缩小到同一个空间里。”⑤

笔者将在以下篇幅中从自由的调性处理、体现中国文化内涵的旋律创作、齐奏的重要性和节奏结构的组织原则等几个方面对陈怡的音乐语言特点进行分析。

一、 对有调性和无调性的自由处理

1986年,陈怡来到美国哥伦比亚大学继续深造,也开始了对十二音理论的系统学习。初到美国时,她在创作中有意识地将中国传统和民间音乐的因素运用于十二音体系的理论框架之内的。这可以从《木管五重奏》(1987)、室内乐曲《遇》(1988)和《如梦令二首》(1988)这三个作品中看出。在90年代的创作中,陈怡以更为变通的方式把十二音技巧和无调性的风格融入到她的个人风格当中。她通过把中国和西方的调式系统结合起来的手段,使更为原汁原味的中国音乐因素的引入和无调性、多调性以及泛调性之间富于技巧性的自如转换成为其创作中新的特征。根据管弦乐作品《歌墟》(1994)的序言和作曲家本人的叙述,此作品的灵感来自中国西南的壮族举行“歌墟”活动时的生动场景;其中的三个主题A、B和C的音高和节奏材料分别来自苗族的“飞歌”、布依族的姊妹箫曲调和彝族的《阿细跳月》。

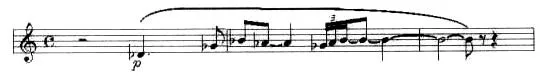

例1,《歌墟》第一小提琴声部1-5小节,主题A。

从例中可以看出,来自苗族“飞歌”素材的主题A在1-2小节呈现出E徵调式的特征。但在第3小节出现了调性游移,其音高转入B大调的范围,并且由于音阶中第四、第七音的频繁出现而难以确认其调式。而竖琴、第一打击乐及圆号声部在第4小节出现了对主题A的回应,如同回声一般。这个音调在第二长笛声部上得到了一次完整的呈示。

例2《歌墟》第二长笛声部5-7小节,主题A的回声。

整个音调的音高与以bG为宫的五声音阶相对应,并显示出bB角调式的特征,所以,它在调性上与1-2小节的主题A形成了关系大小调;而与3-7小节的主题A又共同构成了黑键音阶F#G#A#C#D# (或GbAbBbDbEb),使这种“东方”和“西方”的对比找到了共同的基础。因此,主题A的呈示段落可以说是一个双调性(或泛调性)的段落。

以增四度为特征的主题B出现在21小节的第一圆号声部上,其材料来自布依族姊妹箫曲调。

例3《歌墟》第一圆号(F调)24-29小节,主题B。

这个主题运用支声复调的发展手法,以模进、材料展开、纵向的音程结合等形式在弦乐组、铜管组和木管组的长笛声部交叠出现,从而使各个线条在纵向上构成了一个较为开放的自由无调性段落。

随后,旋律和节奏材料来自《阿细跳月》的主题C在67小节突然从长笛和弦乐声部闯入,宣布了一个有调性段落的开始。

例4《歌墟》第一小提琴声部67-70小节,主题C。

这个主题建立在A大调上,呼应了主题A的调性;同时所有的木管声部和弦乐声部都采用了相同的节奏型,进一步壮大了整个段落的合唱效果;第二、三打击乐声部则加强了第四、第五拍,呼应了原始的《阿细跳月》中女孩儿们的拍手声。

在全曲的尾声(163-170小节),主题A的泛调性旋律在大管声部以向下小二度移调的方式被简短地回顾,略显黯淡的音色仿佛是日落的余晖;而木管组其他的声部形成了从升F到B的半音排列的密集和弦;竖琴和定音鼓声部共同构成了一个全音音阶;其他打击乐和弦乐声部则暗示了F大调的特征。

纵观整部作品,其调性系统是以下列顺序变化的:双调性(或泛调性)、无调性、有调性、无调性、有调性和双调性(或泛调性)。另外,主题A及其回声音调体现了五声性调式的特征。作曲家在这个作品中试图打破调性系统之间的界限,并把它们根据音乐表达的需要恰到好处地融为一个整体。

二、 体现中国文化内涵的旋律创作

在采访中陈怡强调:“中国音乐文化是最重要的,因为它是我的‘母语’。我讲究作曲家要用自己最熟悉的语言去说话,而母语是我能够最敏锐、最迅速、而且最深入地去理解的东西。”①正因为如此,中国的声音总是陈怡的音乐语言中最响亮的一个部分。她总结性地称自己的音乐是“根植于母语文化之上的混合物”。② 多样化的旋律写作已成为陈怡对中国文化内涵最直接的表达。其中中国音乐和语言的密切关系在她的创作中得到突出的体现。作为有声调变化的语言,汉语古诗的吟诵从广义上讲就是一种音乐。因此,在灵感来自中国古诗的作品中,以精确的音高记录下来的吟诵调就成为其特别的旋律。以这种“翻译”法炮制出的旋律极具抑扬顿挫的韵律之美,既摆脱了西方的序列无调性理论的控制,又展示了中国语言特殊的音乐性。

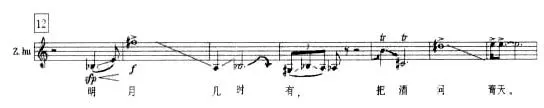

在《胡琴组曲》(1998)③的第二乐章中,陈怡借助中胡和其他弦乐器把宋朝诗人苏轼的《水调歌头》吟唱出来。这个乐章也因此被命名为《吟》。

例5《胡琴组曲》第二乐章,中胡独奏声部,12-18小节。

此例中的12至15小节对应了诗中的“明月几时有”,其中1-2小节在旋律上的起伏滑落以及升F音上的重音与第二声的“明”和第四声的“月”的语言音调尤为契合。而16至18小节对应了后半句“把酒问青天”,后三个字的高亢音调更是传达出诗句中仰天长啸的气概。此时的弦乐伴奏织体则是密集的音块式进行,与充满大幅度上下滑奏的旋律声部形成空间上的对比。

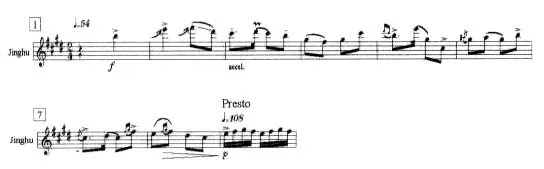

陈怡的旋律写作中另一种重要的手法是对中国传统音乐素材的再创造。她在广州京剧团的工作实践中学习并掌握了大量的京剧声腔和曲牌,这些都成为她旋律写作的重要素材。在同一作品中,第三乐章的京胡旋律就是对京剧音调的模仿。

例6《胡琴组曲》第三乐章,京胡独奏声部,1-9小节。

一方面,这个京胡旋律受到了京剧曲牌《夜深沉》的启发,起首的四度大跳以及其后的音程进行在音调旋法上与传统曲牌“夜深沉”有很多相似之处;其刚健明朗的风格也与此曲在传统剧目中的应用相吻合。另一方面,这些音调旋法的特点与高亢激越的西皮声腔也有相似之处,加上眼起板落的节拍以及在调式上由宫调式到徵调式的游移,都反映出西皮声腔的音调特征。

陈怡对于京剧曲牌和声腔素材创造性的综合运用使这个京胡旋律具有浓郁的京剧韵味。而此乐章中旋律的发展与传统京剧唱腔又有着重要的区别,即调性的转换。这个京胡旋律后来在调式调性上的不断游移使得这个乐章从未有一个稳定的、可辨认的调。这打破了传统京剧以一种定弦、一个调门来完成一段唱腔的习惯用法,为传统因素的自由发挥提供了更加广阔的空间。这也说明了她在吸收传统音乐的精髓进行旋律创作上的灵活性。

三、 音乐织体中齐奏的重要性

色彩丰富、层次分明、音响均衡的织体写作一直是陈怡音乐创作的亮点。其中,一种非常简单的织体技术——齐奏,被比较频繁地运用在她的作品中,并且显露出非常重要的地位。

陈怡对于齐奏手法的运用始于她在广州京剧团时创作的大量器乐齐奏曲。虽然齐奏本身既不属于西方的和声和无调性系统,又不是中国的支声复调的实践,是一种简单的音乐形式,但陈怡在90年代的作品中运用它创造出极富效果的音响。其关键就在于齐奏段落在整体乐曲结构上的安排。她作品中的大多数齐奏段落都出现在乐曲的高潮部分,肩负着引领音乐进行到最高点的任务。八重奏《烁》(1992)的齐奏段落就是一个很好的例证。

《烁》共分三个部分,以拱形的ABA’形式来结构。其中部分B包括段落E-H(117-186小节),而长达18小节的齐奏段落就出现在段落F(133-165小节)中。在147-165小节,陈怡借助七个乐器声部的齐奏和第一打击乐的低音鼓声部的补充把音乐引向高潮。其中147-159小节的齐奏段落通过速度的加快(由=88转变=96-104为),时值的越发紧迫(由16分音符的五连音转换为32分音符和16分附点的出现),以及力度的不断加强(p-mp-f-mf-sfz-ff-sfz)把音乐推进到第一个高点——小字3组的A音在159小节上的出现。更重要的是,这个位置几乎是在部分B和这个齐奏段落共同的黄金分割点上。④其后,伴随着力度从pp到fff的突变(160-162小节),音乐再次以齐奏的方式进行到整个段落的最高音——小字三组的bB音,并持续了4小节。这个160-165小节的短小段落可以说是前面高潮的延续和进一步推进。

除了把齐奏段落用于黄金分割点上,乐章或全曲的结束部也是其常出现的位置。如《胡琴组曲》第三乐章的末尾,通过音程的跳进、音区的运动,以及力度的处理等方面的变化,一个简短的齐奏段落(205-209小节)成为把全曲推向最后的尾声(217到225小节)的原动力。可以说,这种对于极其简单的手法富有个性的运用更能反映出陈怡在创作技巧的运用上的日臻成熟。

四、 以十番锣鼓和八板原则来组织节奏和结构

十番锣鼓的数列结构和八板句式结构是非常具有代表性的中国传统音乐形式。陈怡很好地将这两种形式应用到她的音乐创作实践当中。在1984年,她运用十番锣鼓中的“鱼合八”数列原则并结合广西采风时搜集来的民间音调和节奏,成功地创作了钢琴独奏曲《多耶》。

在90年代,陈怡以更加多样、自由的方式把十番锣鼓的数列结构应用于创作中。下面是从音符数量和时值长度两方面综合运用十番锣鼓数列结构的例子。

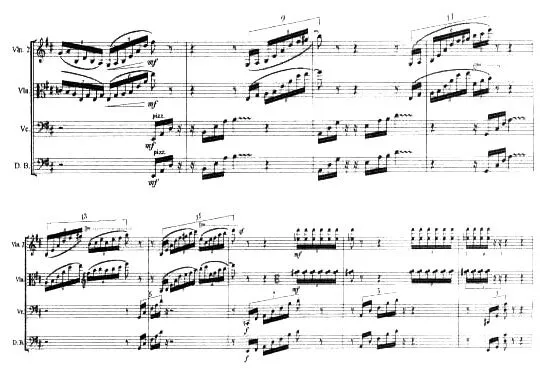

例7《胡琴组曲》第一乐章,44-52小节。

此例的II提琴和中提琴声部包含了五个过渡性质的段落,其音符数量以等差数率为2的规律递增:7,9,11,13,和15(如方连线上的数字所示),显示出“宝塔形”数列的模式特征。同时,除第一个过渡段外,其他过渡段的音符时值逐渐递增,与前面时值逐渐递减的休止部分形成了既互补又总量相等的关系。每对互补段落的时值总和均为4个四分音符 (各分句为