凯奇“音乐游戏说”与后现代艺术美学思潮

2006-05-17邵桂兰王建高

邵桂兰 王建高

二十世纪的西方音乐是一种多元化的时代,传统的音乐观念已发生彻底转型,统一中心被彻底打破,传统价值观念发生了动摇,音乐创作的传统格局进入了一个“价值分立、权威分立、风格分立、技法分立”的多元格局。随之,西方后现代思潮在音乐创作中亦开始展现,音乐创作领域的各种实验达到了顶峰,其中美国作曲家凯奇为我们提供了比较典型的后现代音乐的实验个案。

凯奇曾为音乐下过一个著名的定义:“音乐是一种无目的的游戏。”这与康德的“音乐是表达感觉的游戏”以及德里达的“解释即游戏”、伽达默尔的“艺术即游戏”同出一辙。凯奇在《无言》一书中表述道,“写音乐的目的是什么?当然不是与各种意图打交道,而是与音响打交道,或者说,答案必须采取反论的形式:有意的无意义或一种无意义的游戏。”①凯奇还主张在日常生活中也要不寻求任何“目的”地去接受各种状态的生活,而不试图去追究、去认识这样那样的生活状态到底有什么意义。亦即所谓过程就是一切,目的是没有的,“存在就是一切,意义是没有的。”他的这一基本的人生态度,直接影响了他的音乐观念和思维方式。在他看来,音乐的本质就是游戏,游戏是音乐存在的方式。因此,音乐游戏是一种不束缚于目的的自由操作过程。由于凯奇醉心的是音乐活动过程的游戏操作,全然不顾作品有无意义,有无目的,或者根本就是反意义,反目的的。所以凯奇所提倡的音乐游戏具有无目的性、无意图性、偶然性、随机性、开放性、解构性、参与性、直观性、不可重复性等一些特点。音乐游戏的结果使得音乐文本不意味着任何一种东西,没有具体的内容,没有明确的意义,没有固定的所指,彻底消解了音乐作品原意的中心指向性。正如德里达所分析的那样,在游戏中任何艺术符号都不是能指和所指形成的统一体,而是诸符号间复杂相互作用的产物,没有纯粹的能指,也没有纯粹的所指,一切都在运动,一切都在变化,一切都具有差异,一切都在进行反中心、反意义、反整体的游戏活动。如此一来,音乐作品的中心不复存在,终极意义不复存在,重过程轻目的乃至于无目的,重音乐游戏或操作本身而轻构架体系,拆除了音乐作品那种具有中心指涉结构的整体性、统一性。音乐从他律的传统转向了纯粹的自律,音乐没有文本的意义,使音乐家的创作走向了一种极端中立性,即所谓“零度创作”。它将意义、价值彻底加以消解,反对一切形而上学的价值论和本体论,使音乐成为一种与生活本身一样宽泛无边的行为,曲作者和表演者都可在此尽情享受着音乐游戏所带来的无限的乐趣。由此导致了音乐语言符号统一性的破裂,音乐本义的能指与所指彻底断裂。没有了文本的原义,只有历时性而没有了共时性,一切都可能,“怎样都行” ,对原曲的任何一种演奏和解释都有道理,音乐以其形式的不断花样翻新而内蕴着对一切秩序和传统的颠覆潜力。茵伽尔登认为这种游戏的根本目的在于对终极意义的挑战,以此来否定权威和理性。

凯奇对音乐游戏的强调导致了与传统音乐创作迥然不同的结果,这主要从以下两个方面表现出来:

一、 强调解释者(亦即演奏者)的主动性和积极参与性

在传统的音乐表演中,演奏者的作用是把曲作者写在谱纸上的音乐符号作精确完美的理解和解释,尽管也强调解释者的再创造,但音符的高度和时值是不能改变的,而且演奏者的再创造也是以首先要尊重作者的原意,或不违背曲作者的意愿为先决条件的。而凯奇则主张表演者对音乐文本解释的主动性和能动性,张扬演奏者的权力,把一种复归原意的本源性溯源转换成表演者对音乐文本的重新解释,使音乐成为流动的不断变化增值的无确定意义、无终极目标的游戏过程。音乐文本往往只简单地提供一种“图式化体貌”或者是“图式化境域”,由演奏者来完成曲作者未完成的一部分。这主要表现在记谱法上,其记谱法的方式本身就给予解释者(亦即演奏者)以极大的自主权和再创造再加工的余地空间,演奏者可以自由地决定音乐的所有细部,除了在传统记谱上增加新的记谱符号外,还出现了图表乐谱、文字乐谱等。曲作者所设计的这一音乐的“图式化体貌”或“图式化境域”,只是一个简单的构架和记号,都必须由表演者用想象或即兴偶然的因素去填补音乐文本的结构。如凯奇的《方塔娜混合曲》就是比较典型的范例,该曲的乐谱包括十张带黑点的透明纸,十张带有不同曲线的图纸,以及一张时间坐标纸,然后用任何一种方式把它们叠置在一起,形成无数个图形,以此作为对演奏者的粗略提示。根据这一提示《方塔娜混合曲》已有三个版本录成唱片,三个作品迥然不同。②

由此可见,这种音乐文本的图式化结构,只能为未来的表演提供一种“潜在的可能性”,它们都是作为发生在文本内部的未定点产生的一个重要条件而存在的,也是为表演者提供主客观两方面契合点的潜在形式,表演效果的产生正是音乐文本的图式结构和未定点(或称召唤结构,隐含的作者)的潜在可能性与表演者的具体化解释活动两者结合的结果。凯奇的图式结构与德里达的“增补”逻辑十分相似,按德里达的解释,增补“既是剩余又是缺乏的游戏” ,这也正是他强调的一种充满了张力和摆动的游戏。正如伊瑟尔所指出的“一个文本中存在着悬而未决或尚未提到的东西需要去加以填补。”③而在凯奇的音乐游戏中,音乐的解释活动就是寻找文本的“游移结构”。因此,所有的演奏者都可以任意发挥、任意扩散、蔓延,使其产生不同的演奏效果,其音乐的结构完全是开放的、多元的,是一系列不可穷尽的能指。音乐可以没有开头,也可以没有终结,解释者可以随心所欲地从任何一个地方开始。音乐的运动形式可以是无规则的、无序的、杂乱的。音乐解释(表演)者可以无视音乐文本符号本身,而去寻找和创造图式结构外的意想不到的效果。其结果必然造成表演者解释过程的随意性、多样性、差异性,不可能以任何相同的演奏方式解释同一部音乐作品,音乐像游戏一样生存于表演、解释的呈现过程之中。在凯奇看来音乐的真正价值和音乐的美学意义,是在解释过程亦即演奏过程中不断增补、不断生成而产生的新的游戏效果。音乐作为一种游戏方式,演奏者的每一次解释都是一次新的追求和新的探索。因为在音乐演奏的每一瞬间,都潜藏着无限的、尚未呈现和未被挖掘的东西,演奏者正是要参与这无限多的未呈现的意义中。凯奇强调解释的多样性、多元性,这就使得每一次演奏都包含了一种内在的无限性、开放性、丰富性。正如伽达默尔对语言游戏所作的解释那样,对话就犹如处在游戏中一样,呈现出游戏般的“没有主体的自行呈现的、自行更新的结构。”④演奏者作为解释者和参与者而成为音乐游戏本身的组成部分,只有演奏者的参与,游戏才能得以进行,而每一次游戏都是全新的、不可重复的。由于游戏具有开放性、无限性、自由性的特点,因此就导致了音乐解释(表演)的开放性、无限性和非中心性。这种“无目的的游戏”,就是建立在自由游戏之上的“无限的解释”,没有一成不变的音乐本义,音乐文本即参与即行动。音乐的意义存在于每一次不可重复的演奏与参与中,存在于每一次演奏所产生的新的结构新的效果。可见,凯奇所提倡的音乐游戏,实际上是一种参与和行动的游戏。这是一种没有任何目的的游戏,没有终结的游戏,只是为了游戏而游戏,为了参与而参与,为了操作而操作。也就是说,游戏的目的不是为获得价值、追求真理,而是游戏本身、游戏过程。

二、 强调演奏过程的偶然性或随机性

凯奇认为音乐作品的真正的审美活动或美感,应该只产生于音乐与听众同时存在的瞬间,即“偶然”发出的音响,由此而产生了“偶然音乐”。偶然音乐的一个最显著的特点就是特别注重和追求演奏过程中临场发挥及其所产生的当时效果,并夸大了音乐中的即兴因素。偶然音乐与即兴音乐有着内在密切的渊源关系,只是凯奇的“偶然音乐”走向了极端。传统的即兴演奏是由演奏家根据一个被选择的主题即兴作自由的变奏和发挥,而偶然音乐则远远超出了这种概念,他要求演奏者完全脱离乐谱的束缚,根据演奏场合而唤起的感觉,以创作者的姿态更积极、更直接地即兴演奏。传统的即兴演奏是只限于在作曲家的乐谱范围内驰骋,而偶然音乐则往往创作和演奏是同步的,演奏者可以把偶然的、不确定的或事先未加任何构思设计的因素带进音乐中,音乐的某些片段和细节不是作曲家预先谱写的,往往只有几个简单的符号,或者只有几句提示。由此而出现了“可动曲式”(或称可变曲式),曲式随演奏者及每次演奏不同而不同,乐段可长可短、可少可多,作品的某些细节和先后次序,都可以在现场根据演奏者的兴致自行选择,如凯奇1951年写的《变化的音乐》就是偶然音乐的范本。凯奇以中国《易经》中八卦的卦象为依据,每两个相拼,呈六线形,可得六十四个卦,他给这六十四个卦制作了六十四个音乐图式,然后采用扔硬币的方法,从它们的正反面抓出相应的六线形来作为音乐上的答案。⑤在这首曲子中,原来那些音乐家用以展开创作构思的音乐成分(如音高、时值等)完全由扔硬币来决定。由于依靠扔硬币和查八卦来决定它的音高、时值等,因此音与音之间往往没有联系,这跟扔骰子差不多,不可预测,遇上什么就是什么,因此又有人把这种偶然音乐称之为“骰子音乐”或“机遇音乐”。这种追求的目的是为了给演奏者留下更多的即兴机会和想象余地,更加自由地处理音乐演奏中的偶然因素。其实在中外音乐史上,一定程度地取消对音乐作品的绝对(权力)控制的现象很多见,如民间音乐、爵士乐中的即兴演奏,康塔塔中的“加花处理”和乐曲中的“华彩乐段”、“随意处理”等,也都是试图通过偶然手法的运用而给演奏者留下广阔的想象空间和更多的再创造的机会,然而,凯奇却是将偶然性的创造、演奏手法推向了极端,达到了极致。

凯奇试图通过偶然的方式,用易经中八卦的推算方式,处理音乐的结构,从中发现以往不被人们注意到的音响效果,并使音乐作品产生的“过程不受个人品味和记忆(心理)的影响,同样也不受艺术文献和传统的影响”。凯奇偶然音乐的代表作有《变化的音乐》和作品集《万千事物》等,“这些作品的效果都具有多样性、复杂性的特点。而最终导致留给听众的是没有路标,没有可以把握的音乐轮廓的感觉——让人们在无序中任意漂流。”⑥有时为了追求所谓的新音色,凯奇还在钢琴中事先置入各种物件,像钉子、玩具、橡皮等,以改变钢琴的音色,使其发出一些意外的偶然的音响,因此,便出现了“预调钢琴”。音乐游戏的最极端的例子是凯奇的无声作品《4'33"》,该曲创作于1952年,全曲共分三个乐章,这三个乐章是由时间的长度来命名的。凯奇亲自担任演奏,但整个演奏过程却始终未触琴键,只有打开琴盖然后再关上琴盖的动作,其间,作曲家只是默默地静坐了4分33秒。凯奇认为,在4分33秒的时间里,大厅内可能发出的一切偶然音响,包括人的说话声、椅子的碰撞声等等,凡此种种就是这首音乐作品的“内容”。在此,游戏的结果导致了音乐以音响为权力话语的取消,放弃了音乐创作的一切原则。

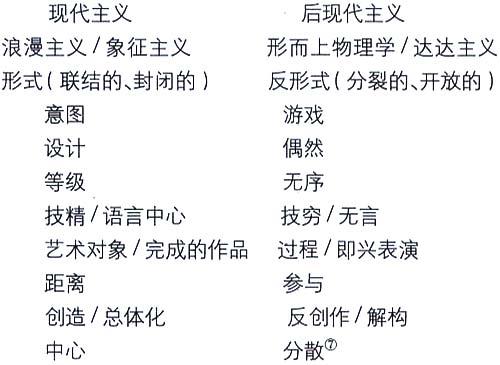

对于“游戏”概念的推崇,是后现代艺术的一个重要特征,后现代视一切为游戏,无疑把凯奇的音乐定位于后现代艺术更为恰当,这可从哈桑对现代主义和后现代主义的划分中找到依据。

从上述的划分中不难看出,后现代艺术的基本特点在凯奇音乐创作中都表现得十分典型。《贝克二十世纪古典音乐家传记词典》中亦认为凯奇是“带有后现代倾向的美国作曲家,作家、哲学家和视觉艺术家”。总之,凯奇的音乐主张,以及为激进的方式扭转了现代精神价值,在音乐游戏的过程中一切选择不再是被选择过的,“怎样都行”。其结果是中心性被置换成边缘性、秩序性被置换成无序性,主体亦即音乐文本死亡,作者瓦解,传统的音乐艺术观念、传统的音乐创作方法及其基本语言规律尤其是传统的音乐与秩序等等遭到了根本性的颠覆。正如哈桑指出的那样,这是一种泯灭了基本原则和范式后的无方向,一种离开了制约的彻底“自由”,一种没有重量的、不可承受的轻飘。人无目的地不断地游戏着,颠覆既定模式或秩序,这是一种解构性的否定。⑧这种否定,是对文艺复兴以来欧洲或西方音乐传统的彻底否定,是一种反美学、反价值、反意义的艺术观。

①汉森《二十世纪音乐概论》(下卷)第212页,人民音乐出版社1991年版。

②⑤参见钟子林《西方现代音乐概论》第172页,人民音乐出版社1996年版。

③朱狄《当代西方艺术哲学》第296页,人民文学出版社1994年版。

④⑦⑧王岳川《后现代文化研究》第43页,北京大学出版社1992年版。

⑥杨燕迪主编《十大音乐家》第136页,上海古籍出版社2001年版。

邵桂兰 鲁东大学音乐系教授、硕士研究生导师

王建高 鲁东大学美术系教授、硕士研究生导师