罗忠镕艺术歌曲中人声旋律的处理方法

2006-05-17刘涓涓

刘涓涓

在二十世纪以来的音乐观念中,构成音乐的各要素趋于平等。音色、节奏和织体的地位相对于传统有所“上升”,这同时就意味着旋律及其主导地位的“下降”。主调音乐中,结构匀称、主题凸显、调式调性简明的旋律特征已被淡化,纵横关系上出现了不同调式的复合或调式基础上的高度半音化。而以勋伯格为先驱的无调性音乐旋律,则进一步打破了具体的音乐风格和“可唱可记”的声乐化状态。在“以旋律为灵魂”的复调音乐中,巴赫时代追求线条清晰的审美标准也多少被放弃,旋律的意义甚至被扩展到音响的观念,出现了以里盖蒂为标志、令众多现代作曲家青睐的、由超多声部形成整体性音响的微复调。在声乐旋律领域,以贝里奥为代表的“新人声主义”者放弃准确的乐音音高,模糊语音和乐音的界限,挖掘人声极端的表现技巧,赋予旋律以器乐性质甚至将它作为音响材料的构成因素。即使是最富旋律特性的艺术歌曲人声旋律,其歌唱性也大为降低,音域和音程更宽广,节拍节奏更复杂,力度和发声法的要求更具体,结构也变得更加零碎。由此可见,二十世纪音乐的旋律无论形态和观念都已和过去大相径庭。然而,它是否已经丧失其功能和作用了呢?应该说,旋律的横向感、线条感和流动感等本质特征仍然存在,并仍能以特定形态来表现特定内容;仍要以特定的演唱、演奏法与发声媒体相适应;也仍要适应于特定的技术形式和音乐风格,并符合听众对旋律审美标准的基本期待和要求。也就是说,旋律在音乐历史轨道上向前发展和丰富的过程中,仍然没有彻底丧失其自身存在的基本规律和规则。

作为二十世纪既有成就又有代表性的中国作曲家,罗忠镕的音乐创作主要是各种形式的交响乐、室内乐以及为人声与钢琴而作的独唱艺术歌曲。其中,艺术歌曲多以现代技术为参照,题材则全部取自中国诗词,尤以古诗词居多。这种条件下的人声旋律,既在适应新技术的过程中显示出现代旋律的一般性特征,又在旋律进行和对诗词风格的适应中相对保留了与传统音乐、特别是中国传统音乐的内在联系。这已成为体现罗氏艺术观念、创作理念、作品特色和人声技术的结合体。罗忠镕艺术歌曲的人声旋律存在以下处理方法。

(一)依字行腔:旋律进行的形式依据

在构成汉语字音的声母、韵母和声调三元素中,声调对旋律走向起决定性作用。所谓“依字行腔”,是指以唱词中单个汉字的声调来决定旋律音调的走向,它是我国传统民族音乐中,人声旋律创作“腔从于词”之说的具体技术形式之一。但人声旋律的功能除正确表达字声外,还兼顾表现感情、传递音乐美感,它们之间甚至相互制约。所以,“依字行腔”只能、也仅仅只能决定旋律的一般性走向。

由于汉语字音的声调丰富,调值与调类也因方言而复杂多样,进而,依不同地域的声调行腔便产生了各具特色的地方音乐,并在长期的实践过程中形成一定的腔格规律。罗忠镕基本是以普通话的声调系统为标准作为人声旋律进行的形式依据①。但由于普通话较晚近才被确定为标准语言,所以音乐中并没有可资参考的腔格规律,本文将以最为接近它的京剧声调系统及其腔格规律,观察罗氏对“依字行腔”手法的运用情况。具体来说,罗氏人声旋律反映出以下基本规律:一,处理单一字声时,规律如表1所示;二,处理字声的相邻关系时,音高存在相对的高低比例,即阴平字、上声字不低于其后的阳平字和去声字,阳平字、去声字不低于其后的阴平字和上声字;三,在连字成句时,遵循了某些字要改变调值与调类的特殊规律②。

我国的语言声调十分丰富,“依字行腔”便成为中国传统音乐的旋律创作最重要和最具特色的方法之一,因而有“四声不得其宜,则五音废矣”③一说。罗忠镕对“依字行腔”的借鉴,使人声旋律保持与传统音乐的直接联系,是“中国化”个性特征的反映。

(二)依意行腔:旋律进行的内容依据

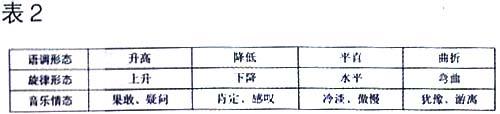

如上所述,以“依字行腔”为形式依据构成的人声旋律,功能主要为正确表达字声。表现感情、传递音乐美感的作用则仍然有限,因而要求有更为灵活的程式手段来与之相适应。以唱词内容为旋律进行依据的“依意行腔”便是其一,它也是我国传统音乐比较讲究和推崇的旋律处理方法。“意”,是指唱词内容中特定的语义和情感,主要通过语调的高低变化来表达,旋律进行中常相应表现为上升、下降和水平状的运动形态,并带来稳定感的变化④(见表2),罗忠镕的《囚歌》(JV47)⑤、《夜歌》(JV51)和《浪淘沙》(JV72)等歌曲的人声旋律,就大量运用了“依意行腔”来表达语义和情感。

“依意行腔”不仅为我国传统音乐讲究和推崇,也是西方自文艺复兴时期以来的固有的音乐处理方法,其美学思想直接源于亚里士多德“艺术模仿自然”的学说。二者的不同之处在于,中国传统手法是依相对完整的诗意行腔,而西方手法是依个别单词(短句)的文义行腔,所以也称“词语描绘”⑥(word painting),这种以内容表现为目的的手法,非常符合艺术歌曲的体裁性质。罗忠镕的艺术歌曲中虽然也有“词语描绘”的处理,但仅见于《峨眉山月歌》(JV63)和《嫦娥》(JV71),并且更像是一种下意识的处理。

艺术歌曲作为文学与音乐的综合体裁,词与乐的关系极其紧密。“依意行腔”的旋律构成方法有别于“依曲填词”,是歌曲创作专业与非专业、艺术化和生活化实现分野的具体标准之一。罗氏通过该手法使人声旋律有效地和唱词及其关键内容结合,并最大限度地发挥了表情作用。但笔者在研究过程中发现,罗忠镕显然更多是使用表达语义和情感的中国传统手法,这说明他在以“依意行腔”作为人声旋律进行的内容依据时,仍然倾向于保持与中国传统音乐的联系。

(三)特定节奏:古诗词艺术歌曲的风格适应

中国古诗词的结构多为上下句,上句以仄声字押韵或不押韵,下句以平声字押韵。又因诗词结构的各种句式形成不同的自然节律,如偶字句常均分,而奇字句则有所不同。五字句常分为“二/三”的头尾二逗,且二者长度相当;七字句和十字句则分别为“二/二/三”和“三/三/四”的头、腰、尾三逗,其中尾逗长度相当于头、腰二逗的长度之和。中国传统音乐为保持诗词的风格不变,也为使句逗明晰不生歧义,人声旋律的节奏处理大多遵循以上结构原则,如使用强节拍位置来强调诗词的韵字,或以相应的节奏律动来保持诗词的各种自然节律,这是我国传统旋律规范化创作的一大特征。

罗忠镕的大多数艺术歌曲取材于中国古诗词,这些人声旋律显然继承了中国传统音乐“将诗词节律入曲”的节奏处理手法,来与古诗词风格相适应,从另一方面体现了他的“风格中国化”创作思维。如《南陵道中》(JV45b),全曲的人声旋律不论拍子如何交替,“油求”辙的所有辙口韵字均在强拍上。

但罗氏运用该手法的目的不仅要与古诗词风格相适应,还要突显旋律特性。为寻找二者的契合点,罗氏在不同诗词的自然节律之基础上,局部或整体地使用各种变化来求得旋律节奏的生动。如《寄扬州韩绰判官》(JV45c)、《卖花声·题岳阳楼》(JV61)和《江南春绝句》(JV68)等歌曲,在遵循诗歌节律的基础上,都采用了紧缩或扩充的变化处理,来与规整句式相平衡。

(四)现代技术:中国艺术歌曲对新风格的适应

追求技术并实验各种新技术,是罗忠镕音乐创作的一个重要特征,他的绝大多数艺术歌曲以现代技术写成,并呈现出多样化的特点,其中又以兴德米特(Paul Hindemith)作曲理论体系和十二音体系运用最广(见表3)。具体来说,罗氏的人声旋律存在以下特征:一是突破传统调式调性,同时又以明显可识别的广义的中国化曲调来与当代风格和中国化风格相适应;二是现代技术的使用,都是从艺术形象塑造的角度出发选择具体的技术类型。

为与当代风格和中国化风格相吻合,罗氏的基本技术是在现代技法的运用中彰显五声性音程。在处理这个问题时,他受到了兴德米特“二声部写作练习”的“模调”写作中处理三全音和半音方法的启发,即在相邻音程中避免三全音和半音,在相隔音程中淡化三全音和半音的影响。罗氏运用现代技术的另一特点,是从艺术塑造的角度去控制技术。如《旅次朔方》(JV67)不但使用了半音音程,甚至还强调性地使之成为该曲旋律的特征音调,以表现细腻微妙的思乡情结。

保罗·亨利·朗格(Paul Henry Lang)认为:十九世纪的一些艺术歌曲因过分强调歌喉的纯感官美而忽略了在音乐中表达诗人的情绪和思想⑦。以沃尔夫(Hugo Wolf)为代表的艺术歌曲已进了一步,钢琴声部因参与了表现而成为这种作品里音乐的真髓之所在⑧。在对罗忠镕艺术歌曲的研究过程中可发现,作为二十世纪的作曲家,在潜意识或有意识当中,他已不满足仅以钢琴声部来进行艺术表现,而要让人声旋律也参与艺术塑造——在彰显五声性音程以保持中国化风格的前提下,将新技术纳入人声旋律的处理方法正是以它为前提和目的。

(五)演唱技巧:人声写作的必然要求

对于艺术歌曲的重要传达媒介——人声,罗忠镕在发声技巧、气息控制和情感表现等技术方面进行了必要的挖掘和发挥。由于艺术歌曲不单是歌唱艺术的表现形式之一,同时还具有文乐结合的体裁特征,因而罗氏运用演唱技巧的的前提和依据就不是炫技,而是诗词的具体内容和歌者的客观条件。

以诗词内容为依据而运用演唱技巧,可从《山行》(JV45a)和《渔家傲·秋思》(JV69)的人声音域比较上窥见一斑:前者清新恬淡,只运用了女高音的十度音程,这一音域几乎可以由女中音胜任;而《渔家傲》则因该词内容深沉凝重并充满戏剧性冲突而运用了男中音的十五度音程,基本到达了该声部两端的极限音高,可见罗氏是因二者诗词内容的差异而选择了截然不同的人声音域。

艺术歌曲演唱技巧的选择还取决于歌者的客观条件,这在现代音乐创作中显得尤为重要,意大利作曲家贝里奥正是有歌唱家妻子凯西·贝贝里安高超的表现能力和忠实的支持合作,才使其“新人声主义”的创作理念得以实现和完善。罗氏对于人声技巧的运用也与他的生活背景息息相关。西方作曲技术在中国的发展不足百年,现代作曲技术的运用仍处于探索阶段,人们对于新音乐的接受程度还非常有限,特别是,热衷于演唱、并有能力演唱新音乐风格艺术歌曲的人士更是如凤毛麟角。在这样的客观条件下,罗氏的大多数艺术歌曲实际上是为歌唱家妻子李雅美而作。李氏的声音类型属抒情女高音,气息控制力很好,音域可达两个八度以上,即使是已入古稀之年也仍能自如地唱到C3;加上良好的音乐素质和对作曲家较深的理解程度,完全能胜任复杂的音高音准、较高的声音技巧和丰富的表现要求,她也因此成为了罗氏艺术歌曲最忠实的演唱者和最佳的诠释者。

结 语

罗忠镕艺术歌曲中人声旋律的处理方法具有以下特征:

第一,罗氏高度重视艺术歌曲文乐结合的体裁特征,因此在以上处理手法中是以文学内容作为音乐表现的基础和依据,彰明较著地体现了“以文化乐”的创作理念。

第二,与艺术歌曲比照,中国传统的曲唱音乐也同样具有极强的文学性和语言性。罗氏正是以此为依据,来寻找个人创作与传统音乐之间的联系。如在文学题材的选择上,所有艺术歌曲均采用中国古今诗词;创作手法上尽管也运用西方作曲技术,但在深层更倾向于对中国传统音乐技术的借鉴,反映出“风格中国化”的作曲思维。

第三,罗氏的人声旋律虽然借鉴于中国传统音乐,但形态并不拘泥于传统;虽然运用现代作曲技术,但不是最复杂、最极端的形态。儒家思想一贯崇尚“允执其中”的美学观念,即避免事物的“两端”而取其“中”态,以调和两端的矛盾,取得二者的平衡⑨。罗氏艺术歌曲的人声旋律至少在形态上印证了儒家“中庸”美学思想的审美观。

第四,从结果来看,罗忠镕的艺术歌曲创作遵循的最高原则,是“需要”的原则。这既是艺术作品存在和传播的现实需要,也是作曲家彰显创作个性的需要。

罗忠镕的艺术歌曲创作贯穿他半个多世纪以来的创作生涯,反映着他的创作轨迹和作品特色。因而对罗氏人声旋律的观察与分析,不仅是对他歌曲本身、乃至对他整体的音乐创作都具有非常重要的意义,也希望能给其他中国作曲家的声乐创作提供一点可参考的资料。

①罗忠镕的人声旋律中还有“依方言声调行腔”的特殊处理,但仅《卖儿谣》(JV3)一例,目的在于与诗歌鲜明的四川口语特征相吻。

②于会泳《民族民间音乐腔词关系研究》[J],音乐人文叙事, 1997,54-91。文中甚至认为“京剧完全可以改用普通话的声调系统而不会失掉或破坏其原有风格基调”。

③ 转引自洛地《词乐曲唱》[M],人民音乐出版社,1995,4。

④同②。该文还认为,因受调式调性或其他因素的影响,音乐的稳定感与旋律形态的运动方向不一定为正比关系,但二者若形成正比关系则有助于内容的表现。

⑤本人在罗氏的专题研究中编定了《罗忠镕作品编年总目录》,以“JV”的形式编号。“J”为作者之名“涓涓”的缩写;“V”为德语“编号”(Verzeichnis)的缩写。

⑥钱仁康《“词语描绘”纵横谈》[C] ,钱亦平编《钱仁康音乐文选》(续编)[A], 上海音乐出版社,2004,687。

⑦[美]保罗·亨利·朗格《十九世纪西方音乐文化史》[M],张洪岛译,人民音乐出版社,1982,370。原文为:“音乐家的处理往往比一个优秀的朗诵者的处理显得逊色,因为歌喉的纯属感官的美可能使诗意变得淡然失色。但是真正的歌曲作家不只是用一个歌唱旋律替代那诗句的美丽的语言旋律而已,他还可以做更多的事:他还能够不是用音乐,而是在音乐之中来对我们表达诗人的情绪和思想。”

⑧同⑦,372。原文为:“(他的)诗是用一种生动的、讲话式的歌曲吟诵出来的,但有完美的诗韵,而钢琴则负责体现诗中的情绪及其起伏变化。这种作品的音乐的真髓在钢琴的部分中。”

⑨韩林德《孔子美学观浅探》[J],《复旦学报》编辑部·中国古代美学史研究[C],复旦大学出版社,1983,118。