史学二陈笔谈遗墨

2006-03-28陈智超

陈智超

史学界过去有南北二陈的美称,南陈指长期在岭南大学、中山大学任教的寅恪先生,北陈指1913年起即在北京定居的援庵先生。他们的出身,经历有很大差异。寅恪出生在一个有维新思想的官宦家庭和书香门第,受过严格的传统教育;援庵则出生在一个商人家庭,是家中第一代读书人。寅格自小有严父、严师的指导,学习环境优越;援庵完全靠自学,《书目答问》和《四库全书总目提要》就是他的启蒙老师。援庵生于请光绪六年(1880年),参加过科举考试,中过秀才;寅恪小十岁,正逢留学日本高潮。寅恪自1902年十三岁时东渡日本至1925年自德国回国,青年时期大半在国外,受到欧风美雨的沐浴,通晓十多种中外古今的文字;援庵除1909、1917年两次短期访日外,没有到过其他国家,除学医时学过拉丁文,懂得一些日文,英文,学过一点蒙文外,主要利用汉文史料。寅恪在中外学校读书,然后又回到学校教书,援庵则办过报纸,从事反清文字宣传,并实际参加过民主革命活动,民国成立以后任过议员,教育次长,当过四十六年大学校长。

尽管有这样巨大的差异,他们两人都在史学上取得举世公认的卓越成就。不但如此,他们之间还有深厚友谊,本文介绍的二陈笔谈遗墨及在此前后的三通手札(另文介绍)就是明证。

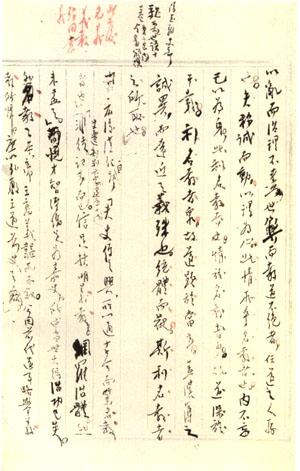

上世纪80年代中期,我在清理历经劫难保存下来的援庵遗件时,发现一纸遗墨,上面是两个人的笔迹,细看内容,则是两人的笔谈,经过辨认,确认它是援庵、寅恪两位大师的笔谈遗墨,不禁大喜。因为他们各自的手迹,现在还可以看到,而二陈并书,则以此纸为仅见,它是学术界的一件珍贵文物。(图1)

我是如何确定它是二陈遗墨的?

第一,它是从援庵遗件牛清理出来的。又因为笔谈所用的是毛笔,要用砚台,还可以推断这次笔谈地点在援庵家中。

第二,从笔迹来看,虽然笔谈比较随意,两人都有笔误,但无论从整体神气和单体结构都可以确认是二陈笔迹。援庵手迹已多见,容易辨认;现选一件已经确认是寅恪的手迹与之对比,供读者鉴赏。(图2)

第三,从内容来看,也只有两位大师才会提出这样的问题和作出这样的回答。下面就按笔谈次序作出释文,并将陈寅恪手迹部份剪出以示。

作为本次笔谈中心内容的元朝人不忽木,康里部人,许衡弟子,著名书法家崾崾之父,《元史》卷130有传,《太和正音谱》、《元诗选》著录其作品,《录鬼簿》以之与贯云石,萨都刺并称,援庵在《西域人华化考》中有两段关于他的论述。但后来在校《元典章》时,发现《元典章》作不忽术。援庵是校勘大家,遇到一人两名时,不是简单地以少数服从多数的原则来判定是非,又因为古文献在刊刻、传抄过程中,一般易漏刻,漏抄点划,如玉误王,而少有多刻,多抄点划,如王误玉,所以怀疑是术误为木,他又是一位十分严谨的学者,在没有到充分证据之前,绝不轻易下结论。因为这是一个译名问题,他想到向通晓中外古今多种文字的寅恪请教。从语言文字方面寻找证据。

寅恪不愧是语言文字方面的天才。他立刻指出,蒙文常有ju字,而女真,满洲文多有bu字,即木字,并举伊里布,塔齐布为证。因此,《元典章》作不忽术可能是正确的。

援庵得到寅恪这个意见的支持,马上联想到阙特勤的例子。阙特勤是突厥毗伽可汗之弟,《旧唐书》等历史文献都作阙特勒。传讹千年,直到清光绪十六年(1890年)在鄂尔浑河畔发现唐玄宗时为他立的碑,才证实他原名阙特勤,援庵还从校勘学的规律提出,“术误木甚易,木误术甚少”。

但是二陈都非常严谨,上述这些只是旁证或推论,所以他们并未就此下结论。援庵还从反面提出,不但明初修的《元史》,即使是元代刻的《太平乐府》也都作不忽木,要推翻不忽木说应该有更强有力的证据。寅恪则提出寻找新证据的方法。即从索引中“再考是否有同一原文而译音不同者”。他还举唐代龟兹王名为例,《旧唐书》作苏伐勃(马央),《新唐书》作苏伐勃驮,他据库车附近出土的古龟兹语木简,知为梵文Suvarne(金)Puspa(花)的音译,即金花王,亦即《大唐西域记》卷一屈支国条所载“近代有王,号曰金花”,故知正确译名为“苏伐勃驶”,两《唐书》均误。当时出版的索引很少,寅恪所以提出利用索引,是因为他熟知援庵自己编制了许多索引,“利人利已”。在寅恪致援庵的信札中,就至少有两通是求助援庵所编的《全唐文》、《全唐诗》索引及《七家元史类目》的。

在红格栏的右方还有援庵所书“与也里迷儿同”五字,“里”是“黑”的笔误。我没有十分把握确定它在笔谈中的次序,推测它在第5段“元西域人华化考”卷五西域人之中国建筑一节中,援庵用很大篇幅介绍元大都城的建筑师大食人也黑迭儿(也作也黑迭儿丁,“丁”是回回人常用的尾音),而只有《元典章》独作也黑迷儿丁。这种情况,与诸书都作不忽木,而只有《元典章》独作不忽术类似。

这个话题结束之后,援庵告诉寅恪,他校沈刻《元典章》,发现错误达一万二千余条,引起寅恪的惊讶。援庵说拟作《元典章校补释例》,寅恪立即敏锐地觉察到,此书“发凡起例,乃是著作,不仅校勘而已。”“释例”、“著作”两组词旁都打了着重线,应是寅恪所加。此书单行本后改名《校勘学释例》,历史已经证明,它是校勘学的经典之作。援庵又说拟以此书作为“蔡先生祝贺论文”,寅恪表示赞同,并求借《桑原论丛》。

以上就是这次笔谈的内容。读者可能会提出疑问,两人面对,可以通过语言交流,为什么要采取笔谈的方式呢?可以肯定,在笔谈之前,之中,之后,两人都有交谈,但谈到不忽木这个话题时,牵涉到一些专门、冷僻的人名,就非用笔谈不可了,也因此给后人留下了这份珍贵的文献。

要正确判断、了解一件历史文献,确定它的年代是重要的。这份笔谈遗墨虽然没有具体时间,但内容中有一些透露时间因素的信息。

援庵说“《元典章0(昔误凡一万二千余条,”根据他在《沈刻元典章校补》“缘起”中所说,自1930年5月19日始,至8月5日止,他和学生以故宫所藏元刻《元典章》校沈刻《元典章》,继而又以诸本互校,又经数月,“凡得讹误、衍脱、颠倒诸处一万二千余条”,援庵说“拟为《校补释例》二卷”,他最终完成《元典章校补释例》六卷是在1931年7月。援庵说“拟即以此题为蔡先生祝贺论文”,1930年12月13日,援庵与中央研究院历史语言研究所同仁陈寅恪、赵元任、刘半农、傅斯年等联名发起编著蔡子民先生六十五岁纪念文集。1932年1月,这部论文集作为历史语言研究所集刊外编正式出版,集中就收入《元典章校补释例》。寅恪向援庵求借《桑原论丛》,指《桑原(骘藏)博士还历纪念东洋史论丛》,该论丛于1930年12月出版,庆祝桑原六十寿辰,全书只收了一位外国学者的论文。这就是援庵的《大唐西域记撰人辩机》。综合上述四点,笔谈时间应该在援庵校出沈刻朊典勃一万二千余条错误之后,也在发起编纂蔡元培六十五岁纪念文集之后,也在《桑原还历纪念论丛》出版之后,而在《元典章校补释例》完成之前,即在1930年12月至1931年7月之间。

这份二陈笔谈遗墨距今已有四分之三世纪,虽然只有304个字,但它的内涵非常丰富。两位大师在学识,学风和治学方法等方面给后人留下了深刻的启示,也是他们友谊的见证。