发条橙之后(短篇小说

2005-04-29杜文诺

杜文诺

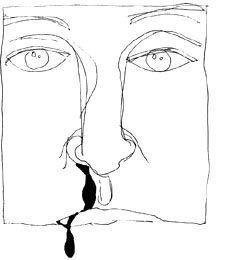

这是我所见过的最多血的一次,一串一串地从鼻孔中流下来,但却是我最不感到害怕的一次,可能是我已经看不到它们那吓人的鲜红色。

一切也是在我看完《发条橙》这部电影后发生的。原因是什么我也搞不清楚,总之就是看完这部电影后,我看到的一切只剩下黑白,没有了色彩。

“医生,究竟是什么原因使我突然变成了色盲?”我在开始色盲的第二天去看了医生。

“若你没遇到任何伤害,突然变成这样,实属罕见。可否说说在此之前,发生过什么事?”

“色盲前一刻,我只是在看电影罢了。”对于这难以相信的事,我也有点难于启齿。

“是否这部电影有些很刺激的视觉效果?”

“我看的不过是《发条橙》,虽然内容是暴力,但效果很普通的。”

“那最好找个专科看看。”他递了张眼科医生的名片给我,“你的鼻子最近还流鼻血吗?”

“当然,这是不治之症。昨天就流了一次厉害的。”

“那你不是很害怕吗?你那么怕血!”医生说。

“奇怪的是,我现在变成色盲,看不到那红色,竟然没了那恐惧。”

医生好像不太相信似的,望了我一眼便垂下头去写病历表。

离开医务所后,我没有立刻到眼科医生那里去作检查,因我约了亚海去吃下午茶。

“为何这么迟?”这是他每次的开场白,而的确我是没有一次比他早,但并不是我迟到,只是他不知为何养成一个早到的习惯,他喜欢在约定时间的半小时前出现。

“你昨日看完《发条橙》有没有什么……”我不知该怎样正确地提问。

“有什么?”

“有没有什么变化?”

“你不是说看完后,领略到什么人生大道理?”他喝着他极喜爱的奶茶。

我没有打算将我变成色盲这件事告诉他,虽然我跟他是要好的朋友,但母亲有个影响我最深的做人道理,是不要对任何人轻易坦白所有,我不知这样做是否正确,不过也没因为这样而损失什么。

“你那遗书写得怎样?”为了不至于尴尬,我转了个话题。

“也是不太合心意,要修改很多地方。”

亚海有一个令人咋舌的愿望,是要写一封令所有人都感动的遗书,他不是有寻死的念头,只是觉得能有一封感动人的遗书,就算自己生前做错过任何事,死后也没有人会再怪自己。虽然他一直也没有得罪过什么人,不过却总有一点罪恶感,这是来自他身体上奇异的特征。他右手的食指上,是有四个关节的,常人只有三个,而为了可放下四个关节,他这只手指是较长的。一般人手掌上最长的是中指,他却是食指。所以他的右手看上去,是有点不真实的感觉。我初次认识他,也为此感到很错愕。人对于异于常人的人,都先是报以一种怪异的眼光,之后才是同情,可能的话,最后才会是接受。我跟他正式成为朋友,是在我认识他两年后。因为朋友间的信任,所以我仔细地研究过他这支手指。

当然我不是做什么医学上的研究,我只是好奇一支有四个关节的食指,是怎样过着跟我一样的生活的。这样好像说食指这东西,在生活上占了一个很重要的位置,当然任何一项天赋在肢体出现了变化之后,那种不便是可以想像到的。但亚海的情况有点不同,我见过一些缺了某只手指,甚至更多手指的人,他们的不便,只要我缩起手指来装扮,是可以感受到的,虽然只是一个肤浅的程度。可是我却没法做任何事,去感受一个食指上有四个关节的人的不便。

我这样想感受他的不便,也是基于母亲的一个教导:凡事都应处于别人的立场想想,关系才会长久。作为他的好友,当然想能好好地相处,所以我想知道他的不便。

他告诉我不论是拿起笔写东西,或者拿起筷子吃东西,都没有任何问题,所以不明白我所指的不便是什么。但我总觉得他只是装着没有问题,来回避我罢了,不过我没有怪他,因为即使他确实地告诉我怎样不便,我都是不可能真正明白的。就好像看那些说可使自己变得聪明的书一样,它分析了很多名人的聪明事迹,但我不是他们,所以永远也没可能变得像他们。

“如果临死前可以吃一样东西,你会吃什么?”亚海问我。

“……没有想过。”

“我一定要喝金宝忌廉鸡汤。”他说。

“为什么?”

“相信不会是临死前想试试,一直都觉难吃的东西吧。”他的答案总是令我觉得自己的问题很无聊。

“你觉不觉得很闷?”他问我。

“感觉到闷,是最真实地知道自己活着。”我套用一句不记得在哪儿看过的话。

“但也要解决的。想些什么出来玩玩吧。”他这句话令我想起《发条橙》主角的口头禅。

我们讨论过几个玩意,不过都是得不到最终的决定。亚海说给他一晚时间,明天告诉我一个有趣的玩意。

有些人看书时喜欢大声念出。有些人喜欢用手指引着视线去看。有些人看了数遍也不知书中说些什么。而我是属于看得很慢的那类,一本常人只用两三个小时看完的书,我至少要花上八个小时。要用别人四倍的时间去做同一件事,感觉很沮丧的。而且以这样的速度,到我死的那天,也绝对没可能看完所有的《卫斯理》,所以我到了社区中心上了一个速读班,它的宣传单张上是这样说的:“一本要用十个小时来看的书,你有否想过可用十分钟去完成?”

第一堂并不是教授怎样可以速读,而是做了整整一小时的眼球运动,那个看上去应该不超过八十磅的女导师说,一般人的视线范围是很窄的,这会使阅读的速度大大减慢,速读的先决的条件是,令视线扩阔,务求做到一目十行。像我这样初学者的目标,是要一眼尽览一整行A4纸那么阔的文字。起先练了数次,疲倦得不停流出泪水,但不到一星期,我阅读的速度已经快了很多,也是因为这样,我多出了很多时间。

与亚海在餐厅分开后,我到了附近的一间书店去,感觉很特别,因为在我面前的书,全都是没有颜色的,像置身于一部早期的黑白电影似的。我完全没冲动去看那个眼科医生,可能是觉得自己正常得有点平凡,所以不想修改这个突如其来的缺憾。一个人要在别人心中留个印象,必须有着什么特别才行,如果我能有这样一项特别,我不介意它是好或是坏的。

在陈列着新书的桌面上,我看到一本《发条橙》的原著小说,便毫不考虑就买了下来。我对“原著”这东西,是病态地喜欢的,每看完一部改编过的电影或电视剧,我都希望可看看原著的内容究竟有多少被改动。这种心态有点像传统宗教对一些异端的反感。

究竟这本《发条橙》的封面是什么颜色?相信也离不开橙色或是红色。因为速读的关系,我很快就看完了这本书。那段主角接受改造治疗的情节,比经过改编的电影刻划得更动魄惊心,而且原著结局是让人舒服的,这令我觉得那部电影有点欺骗观众,因为这两个结果,会令人有两种截然不同的感受。

第二天一早,电话响了很多次,最终我也敌不过它,爬起来接听,是亚海打来的:“我想到一件很有趣的玩意。”

我们约了在昨日的餐厅见面,他当然也是比我早到。叫了两客早餐后,他便告诉我想了一整晚的玩意:“寻找失物。”

“已不是小学生了,还玩这个?”我有点失望。

“你先听我说清楚。我们丢一样什么在街上,之后在周围贴通告,说我们要寻失物,看看是否有人真的找到。”

“之后呢?”我提不起劲地问。

“你不觉得有趣吗?”

不知是否因暑假太无聊的关系,我的接受标准也放宽了,竟愿意和亚海一同进行这件事。首先到他的家选一件东西,作为这个游戏的重要道具。我们把一个闹钟、一部相机、一对波鞋放在桌上检视一番,像要挑选一个最佳的人去完成一件艰巨的任务似的。

“这几件东西……”我觉得它们在某方面是不太适合的。

“有什么问题?”

“换了是我在街上看到这些,应该不会太留意到。”

“说起来也是。它们没什么特别的地方,这很难写那张寻找启事。”

“你家里还有其他东西吗?”我问。

他耸了耸肩,表示没有头绪。我们只好到街上去找,也不记得是谁建议到垃圾站去的。我们闭着气在里面搜寻着,虽然闭着气,但那股恶臭像看得到一般,仍然使我不自在。真是佩服在这儿工作的人。垃圾站内的垃圾是包罗万有的,很多更是好端端的,不明白为何它会被放在这儿。我见到一条一直想拥有的牛仔裤,像祭品似的完整无缺地躺在一堆垃圾袋的上面。突然对那些拾荒者明白起来,因我像听到这些枉死的废物的呻吟,可是我没能力拯救他们。

“这个可以了吧?”亚海从垃圾站的另一边叫起来。

我们找到的是一部折叠式的单车,也是不明白为何被放逐到垃圾站去的,看它的样子,相信买了不超过两个月。

“如果就这样把它放到街上,我怕会被人就此拿去。”亚海担心地说。

“那弄破它的车轮怎样?”

“还是不好,会有人把它换上新车轮的。”亚海深思了一会,“彻底一点,松开折叠处的螺丝,把它拆成两件。”

虽然我认同他的说法,因为一定会有拾荒者拯救它,使它得以延长生命,可是我始终下不了手,这样做好像把它由垃圾站这样可怕的地方,带去另一个更可怕的地方。

“有否想过,究竟刽子手的心理状态是怎样的?”我说。

“一份职业罢了。”亚海拆着单车的螺丝。

“会有阴影吗?”

“能够继续的,应该没有。”

“那放弃了的,会否仍被缠绕?”

“你不要说得像鬼故事一般好吗?”亚海像不想被我骚扰他专心拆单车似的。

“我相信我不能够跟一个刽子手相处。”

“没可能有这机会。”

我曾经见过食人花,就在我的睡房内,那时我五岁,过后很多人告诉我,那不过是个梦境罢了。不过我见到它的时候,正在细嚼着一只脚,第二天醒来时,我发现地板上有一滴相信是血迹的东西,因此我相信那是真的。就从那天开始,我不时都会流鼻血,是毫无预兆的,这令我很烦恼。我曾与一个女生约会,我不停地流鼻血,虽然大家也接受过相当的教育,但有些人相信只有好色鬼才会流鼻血,就这样那个女生没有再理睬我。也曾在泳池游泳时,不可收拾地流出鼻血,整个泳池都被我染成浅浅的红色,泳客们都扫兴地离开,这件事还上了报纸。

流鼻血不但影响我的日常生活,而且更令我步入恐怖的境地,因我是一个极度怕血的人,每当见到流血,即使不是自己的,全身的神经也会抽搐起来,头也像被什么抓着似的很痛。曾妄想若是女生,可能就不会怕血怕得那么凄惨,因为她们每个月总要面对流血这回事,应该会习惯起来。人生中很多事,也是没头没尾地出现,像突然来临的色盲,使对血那恐惧感消灭得彻底。不过最想要的是,可以停止再流血。

将单车拆开后,亚海便拿出一次成像的相机,为单车的后半部拍照,用来放在寻物的单张上。

“为何不把两半都拿去当失物?”我问:“这样会多个机会使人找到。”

“但把两件都拿出去,好像会有点……失落。”他有点不好意思地说:“很奇怪吧?”

“可以理解的。那一半就当是为这个中三暑假留的纪念。”

我们在写这张寻物通告时,遇到一个大疑难。

“应该用什么作报酬?这是令发现它的人找我们的最大关键。”

“要是用钱……又不知该用多少才对。”我用手摸着单车,想约略估计它的价值。

“太少又没有吸引力,太多我们根本拿不出。”

“会不会有人不计报酬,而把它拿回给我们?”

“你认为呢?”亚海有点耻笑的意味。他从袋中拿出一张唱片来:“如果以这只Brothers的限量唱片作报酬,应该没问题吧。”

“如果是这张唱片,何止是这半边的单车,他们连命都愿意给你。”

Brothers——是来自北欧的一人乐队,近年在全球掀起热潮,他的音乐是很特别的,但很难用言语来解释,只有听过的人才会明白,这也是所有乐评人对他的评价。另一个令人们疯狂迷上他的原因,是他说自己来自离地球十四万光年的M13系星球,起初当然大部分人都认为他是胡说,但他为了证明自己没说谎,在推出第一张唱片前,他在全球超过四百个电视频道,作了一个历史性的广播,邀请了二十几个世界各地的科学家,即场讲解了一些高科技的技术,例如一个只需用两天时间,便可由十四万光年以外的星球来到地球的飞行器。在场所有的科学家分析过这些理论及设计后,都认为是可行的,不过以地球现有的技术还不可能做到。当主持人访问科学家们,是否相信他是来自外星时,大半的科学家都说,他们不相信地球上会有人懂得这些技术。这令所有地球人都疯狂起来。

被问到为何要来地球时,他说是要帮助地球人解决问题,而音乐是能够接触到最多人类的工具。他的乐队之所以名为Brothers,是寓意不要把外星人视为敌人,其实大家就像兄弟一样。

就这样他的唱片大卖起来。但同时有很多媒体,都刊登怀疑他是否真的来自外星的报道。其中一篇最重要的,是一个在法律上是他母亲身分的女人,高调地向所有人道歉,说他自少就有妄想症,只是想不到现在严重到这个地步。这女人也展示了多张医生证明书。地球上总有些事,我们穷其一生也想不明白的,这当然是其中一件。究竟当中是否有什么阴谋,这只有局内人才清楚,而且很多人都只会选择相信较实际的一面。Brothers第三张唱片,又离奇地限量推出,有些人相信这是一个闹剧最好的结尾手段。不管这张限量唱片背后有什么原因,很多人仍千方百计想得到它。警方报告说,唱片店是近两个月来最大的偷窃目标。

这晚我和亚海行动了,我们把单车放置在一个公园的草丛内,之后便在附近贴上那些寻物启事。

“你真会把那张唱片给那个找到单车的人吗?”我问。

“当然。”

“但它是我跟你排了数个通宵的队才买到的。你舍得吗?”

“首先这个玩意是我想出来的,为了使它能实行,我是不计代价的。而且我要拿出的那张,不是我们排队买的那张。”他连泊在路上的车也贴上寻物启事。

“你偷来的?”

“我怎会这样做。不过是在巴士上拾到的。”

“怎会有人这样不小心,这唱片现在炒卖到了上千元。”我很惊讶地说。

“总是会有这样的人。”

“不知是个什么人。”

“没有人会在意这个的。”他冷冷地说。

回到家我的鼻血便流出来了,在我看来这些灰色的液体,好像是脑浆似的。记得在一些记录片中看过,埃及人制造木乃伊时,就是在死者的鼻孔内用力插进一支管,整个脑就会从鼻孔中流出。不知脑浆经过鼻孔时,是否同样也有阵血腥味?

坊间有超过一百种的止鼻血方法,可是全对我无效,惟一可以做的就是找个地方,让它安心地流,等它自然停下来。我把头搁在洗手盆上,让血沿着向下的弧度,流进水洞去。差不多两分钟,血就停了。鼻孔内充满着凝固了的血块,很不舒服。躺在床上,希望能快点入睡,忘记那鼻孔的不适。但心血来潮爬起来,把Brothers那限量唱片放进唱机去,重复地听着三首歌,“Truth?”这个问号使我想到很多事。他是用法文演唱的,所以我不知道内容是唱什么,不过这是我对音乐的选择,喜欢一些非母语的歌曲,就这样只享受音乐及声带的引领,可进入到一个幻想更大的空间。因所有听不明白的语言,都比母语更有幻想的空间。这也是我和亚海成为朋友的一个契机。

身边百分之九十九点九的人,都是听本地流行歌曲,在这层面上我是没朋友的。我觉得我早就听够了本地流行歌曲,再听下去只是没趣。所以便改听其他地方的不同类型的音乐,但这个改变使所有人都认为我是信了邪教,因当时我很爱迷幻的音乐,为此父母更开了个家庭会议,希望我不要令他们担心。为了不影响其他人,也不使其他人影响自己,我只在每天放学后,躲在学校的更衣室听。就是那个时候我开始跟亚海熟络起来,因他也是同道中人。亚海说自己其实起初不是真的喜欢这些音乐,只是因自己的手指问题,所有人都视之为怪人,他便赌气起来,要彻底地从各方面怪起来,便听听这些一般人认为是怪的音乐。

过了两天,亚海打电话给我说:“有人找到那单车了。”

“那你打算怎样?”

“不想这么快就玩完。”

我不明白究竟他在其中得到什么乐趣,这件事其实是很无聊的,所以我也没有理会他是怎样去打发那个人,使他这个寻物的游戏可继续。

为了使身体看上去不那么瘦弱,我到健身室去。这是一个廉价的健身室,所以任何时候都很多人。在入口处放了一排大约二十部的跑步机,全都有人在用着,这是件很壮观的事。不过感觉又像是进了一个人体再造的实验室,但不要这样想比较好,我不想把自己看成是一件实验品。只要走到健身室较深的地方,就不难发现健身室里用了清新剂,去掩盖那股反胃的臭汗味。虽然大家都不介意这掩耳盗铃的手段,不过更衣室若不设在这么深入的地方,应该比较好。我最常用的健身器材是跑步机及划艇机,虽然说是想使自己变得强壮一点,但我没想过要去举哑铃,因我不想拥有漫画中那样夸张的身型。

亚海知道我去健身室,曾问过我:“有没有美女?”

“健身室内与健身室外是两个不同的世界,有两个不同的标准。在里面自己原来的标准也会暂时改变。即使拥有压倒性的美貌,若没有一个健美的身段,在那个肌肉挂帅的世界便都是平庸的。”

“那我还是不去好了,我接受不了自己爱上的是肌肉。”他说。

我正专心地在跑步机上时,有人在后面叫我,她曾经是我同班的同学,想了好一会我才想起来她的名字,不是不记得她的名字,而是那个字很难记得怎样读,她叫鹬。在公众场所遇上一个没想到会遇到的人,是我一直都觉得会发生的,所以我想好了几个在这情况下用得上的开场白。

“很久没见了。”

“在这儿干什么?”

“最近在做什么?”

但我一个也没有用到,因这些开场白完全不适用于她身上。说很久没见?但上星期在街上才碰过一次。另外那两个问题也是多余的,她不正是跟我一样在放暑假期间做健身?所以开场白由她负责起来。当我们坐在一旁休息的时候,她说:“我这件衫美不美?”

“……还可以吧。”这个问题对于色盲的我确是一个难题。

“你觉得黄色好一点,或是绿色好一点?”

“各有各的好。”

“你等一会有什么事做?”

“可能回家。”

“不要那么颓废,常躲在家。我要去配音,你一同去吧。”鹬说。

鹬在小学的时候,寄了一盒录音带到电视台自荐,成功地当了配音员。这件事令我很敬佩她,因她在那个年纪,已经知道自己想做什么,而我到现在还是浑浑噩噩地过日子。

“你有否想过改名?”配完音后在电视台的餐厅时她问我。

“当然有的,但又想不到一个合心意的名字。”

“我想改个简单一点的。”鹬说。

“人总是这样,自己没有的才觉是最好。”

“可能吧,但有一个这么难写难读的名字,其实不太好受。”

“当你有子女时,就紧记这一点。”我看着隔两张桌的那个明星:“不过有一个特别的名字,容易令人留下印象。人最想的都是别人记得自己。”

“是这样的吗?”

“一个平凡的名字,会使那个人都平凡下来。”我说。

“你那个长手指的朋友,怎么样?”鹬忽然问。

“什么怎么样?”

“我觉得他会很刻意的去做些奇怪的事,我想知道他最近在做什么吗?”

“他怪吗?”我说,“一点点吧。”

“他总是把手表倒转来戴,这已不是少少怪。”

“你最近有没有看到一张寻物启事,说以Brothers的限量唱片作报酬,要找回只剩一半的单车?”我说。

“真是他做的?我见到时也有此预感。”鹬像获得什么头奖般兴奋。

“不过当有人找到时,他又说不想这么快玩完。”

“绝对是他的作风。”

“你觉得这件事有趣吗?”

“也可以这样说。”

我打了个电话给亚海:“你那寻物玩意,现在发展成怎样?”

“除了上次那人外,便无人找过我。”

“你怎样打发那个人?”

“我告诉他打错电话。这里没有人找什么半截的单车。”

“不是吧?那单车是否仍在公园中?”

“我去看过,仍是在那儿。所以那个人应该是来捣乱的。”

“也不一定的,因为你以这张唱片作报酬。”

“其实我们放单车的地方,也不是太隐蔽,怎会没人发现?”亚海真的很疑惑。

“那不如我们把它放到另一个地方去。”不知为何当鹬说这件事有趣后,我好像很想把它做得好一点,虽然仍觉这件事是无聊的。

我们把单车由草丛中拉出来,它上面多了几片干了的鸟粪。我下意识地向树上望去,竟然有一片鸟粪恰到好处地落在我的额上,那种湿暖使我全身打颤。亚海笑得合不上口,我只有气冲冲地去公厕清洗。我合上眼将头放近水龙头,拿着纸巾猛擦,当我站直身子张开眼,就突然感到有些惊慌:“怎么……怎么会这样?”我摆动头颅,四处看去:“怎么会看得见颜色?”

在公厕外等我的亚海依然笑着,我找不到一个适当的态度去应付他。究竟身体是怎么一回事?

因尚未想到一个适合的地方摆放这半截的单车,便在附近的篮球场看人打篮球。

“会不会有人觉得是一个骗局?”亚海说。

“你指这个寻物游戏?”我说。

他没有回答我,把一直扶着的单车平放在地上:“你信不信Brothers真的来自外星?”这是我们第一次讨论这个话题。

“不是太不相信。”

“你说什么?”

“有些事不想搞得太清楚。”

“这是你新的做人宗旨吗?”他说。

做人宗旨这件事,使我想起学校门口大大地挂着的几个字“明智显悲”,是我校的校训。“明智”的意思是用知识、修行启发学生内心潜在的智慧,“显悲”是以悲天悯人之心去关怀周遭的人和物。我初到这所学校时,很受这校训所感动。不过当我发觉校内没有一个老师,是以这校训作为教育宗旨时,我觉得校训不过是一个装饰而已。

“不如把这截单车拿回去装回原状。”亚海说。

“你放弃这玩意?”

“最初的目的不过是打发时间,这也算达到了。况且今天是暑假的最后一天,功课尚未做完。”

就这样中三的暑假结束了。每个暑假都必有一份功课,是要写下暑假期间发生过什么事,而这些事又令我们有何体会。我当然不会写上我怎样看完电影后变成色盲,又因中了鸟粪而痊愈,更不会写上和亚海到垃圾站的经过。虽然我是希望能在什么方面令人留下印象,但我不想把这么难得的、私人的经验跟别人分享。而且要令人留下印象,办法多的是。因此我在这份功课上写:在暑假期间我看完了所有Agatha Christie的小说,而最喜欢的一本是《Sleeping Murder》,只要写上一本说是自己最喜爱的,就会有人相信你真是看完了她的所有小说。

九月二日,开学的第二天,全球所有报纸的头版都是Brothers失踪的消息。不知他是否已回到自己的星球呢?

(选自香港《文学世纪》2005年第1期)

·责编 廖一鸣·