甲骨文中国:组织变阵的动因

2005-04-29白丽

白 丽

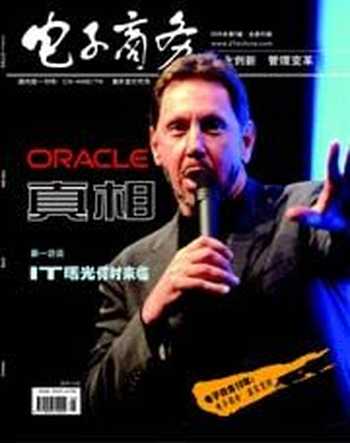

中国是甲骨文公司在众多国家和地区中唯一使用本地语言公司标识的国家,这是Larry Ellison亲自批准设立的,足见其对中国市场的重视。

早在1998年,当时的甲骨文中国区总裁冯星军和公司高层胡伯林、张书恒等人就将塑造中国最受人尊敬的IT企业作为Oracle的发展远景。力图做到客户、员工、合作伙伴三满意,并且拥有健康的财务状况,建立一个能够创造价值的组织,这样的价值观和奋斗目标作为一种企业文化很快融入了甲骨文中国公司的每一个毛孔。

频繁调整革除旧制

2003年6月1日,甲骨文开始“三分天下”的区域结构划分模式。这种划分,使原来同时

存在的中国区被大中华区收编,无形中将原来统辖中国整个大陆市场的中国区高管人员降了一级,并大多数收缩到了华北市场。由于这种调整直接带来了利益的重新分配,继而引发剧烈的人事变动。果不其然,2003年9月份,先后历任甲骨文中国区董事总经理、华北区董事总经理胡柏林离职。胡离职的背后,则是甲骨文将旗下业务区块拆分为华北地区、华东华西区以及华南香港地区,从而取消中国区的设置,将业务总归大中华区负责的意图。

胡伯林离职后,从南亚区调来的陆纯初走马上任,开始并着手建立规范化、标准化的市场行为,这与Oracle中国区传统的销售方式和理念发生了剧烈的碰撞。

实际上,在上任之初,陆纯初就进行了细致的调查后,发现甲骨文中国渠道问题严重。

无论是过去按照“六大行业、四大区域”划定的销售地图,还是现在“三分天下”的管理模式,直销都是甲骨文公司的传统强项。

由于增值分销商没有起到应有的作用,因此甲骨文中国公司的主要销售任务,实际上仍然是由其直销团队完成。而分销与直销并举直接造成了强势的甲骨文业务人员猛攻客户,而渠道猛攻业务人员的现象。由于甲骨文的销售人员掌握着找谁做合作伙伴的选择权和软件的折扣比率,这一块已成为销售人员收入的“灰色地带”。另外,为了给自己的成绩单“增色”, 销售人员一般要求咨询公司先购买软件,将销售风险转嫁给合作伙伴,从而造成了“渠道压货”,渠道管理开始困扰甲骨文。

一方面是并不很得力的分销商,另一方面是面临的内部管理问题,陆对此看得很明白。上任之后,陆纯初为甲骨文中国推进了两个重要步骤:管理规范化、深度本土化。

为了革除渠道弊病,打造高效合作伙伴,并狙击渠道给销售人员的“返点”,他开始着手精简渠道数量,把所有合作伙伴的利润削减到最低,并重点扶持少数具有高增值服务(包括产品开发)以及分销能力的代理。同时为了最大限度降低甲骨文的资金风险,他开始强化渠道的banker职能。

陆氏新政的另一项内容,是强化其对中国地区垂直行业市场的直销攻势。

此外,陆上任后,为售后服务部制定了严格的绩效考核制度,用电话服务取代了现场服务,120元的服务费也只能享受原来20元的服务,这在客观上引起了部分客户的不满。

陆氏新政遭到反对的焦点集中在管理方式的本土化和标准化问题上。为了让甲骨文中国公司走上正轨,他对公司内部和分销渠道进行了调整,并把中国大陆市场重组成华北、华东和华西、华南和香港三大区域。此举削弱了原甲骨文中国公司相关负责人权力。之后甲骨文高层变动频繁,先后有多位高管提出辞职。但是不可否认,通过这一变革,甲骨文中国各大区分公司和总部的关系得到进一步加强,有利于总部集权管理。

应该说,陆的初衷是好的,目标是清晰的。只是在手段方面没有采用中国化的策略,他与甲骨文中国的原高层在沟通方面并不畅通,以至新政方案推行出现阻碍,并直接导致了部分高层的频繁变动。

2004年6月10日,时任甲骨文中国副董事总经理的张书恒,因不满将甲骨文中国“一分为三”的直接操盘手——陆纯初对渠道的强硬态度和措施而突然离职。

直到三个月后的9月9日,陆纯初也悄然离职。与此同时,其亚太区总部开始正式宣布了未来战略以及为实施该战略而进行的业务模式和组织架构调整。

新的业务架构中,亚太区有三个核心业务部门,分别是应用产品业务部、技术产品业务部和行业业务部,并实行垂直领导。同时,甲骨文还设置了四个按产业划分的总经理,来分别推动他们各自分管的产业或者行业的发展。

至此,一直被一些媒体所诟病的“甲骨文高层人士振荡”风波以亚太区直接掌控中国市场暂告一段落。而甲骨文中国区也由2003年之前的“统一天下”,演变为大中华区范围内的“三分天下”, 由三名执行董事分别管理,各区域经理直接向亚太区总裁汇报。甲骨文亚太区取得了对中国市场的直接控制权,大中华区董事总经理职务也随之撤销。

转型的力量

是什么原因让甲骨文发生了如此“不近人情”的变化?答案就是转型。

目前,中国是甲骨文公司在众多国家和地区中唯一有本地语言公司标识的国家,这是Larry Ellison亲自批准设立的,只有中国是个例外。

由于其生意建立在数据库基础至上,因此甲骨文的应用软件拿到了很多高端客户,业绩有了很高的增长。而甲骨文中国的应用软件在其全球版图中,也是做得比较好的地区。因此,向行业应用转型时,甲骨文把中国作为这一战略的试点地区,打算成熟后将把这一模式推广到全球,这使中国和亚太地区已经成为甲骨文撬动应用软件市场的支点。2004年,甲骨文中国在ERP方面招进了大量员工,用意非常明确——就是想抢占应用市场。

“究竟有无大中华区、中国区和两者的关系完全是这些公司内部的考虑,没有一定之规。”一位不愿具名的资深人士这样认为,“每个公司内部肯定都有问题,甲骨文也不例外,包括陆纯初等人离职也很正常。像甲骨文这么大规模的企业,保持利润、健康发展是首要的,而营业额是次要的。”

陆纯初的上任是为了加强规范管理,使甲骨文中国内部的管理更严格和规范化,在客户关系管理上会更理性,但是同时也显得缺乏灵活性。众所周知,客户关系如果缺乏必要弹性,sales会难做,这会直接影响甲骨文中国的业绩。

没有中国区或者大中华区,肯定有利也有弊,也肯定有其足够的道理。

业界研究人士指出,作为跨国公司,当初在两岸三地设立分公司,资源调配和协同效应方面,比起单一地区投资的企业来说,当然便利得多,这是好处。但是随着企业发展业务竞争环境激烈,三地之间架构叠屋,规模不经济的弊端逐步显现出来。特别是以往被低估的内地市场的迅速崛起,使得很多跨国公司的体制面临重大挑战。如果不及时调整,问题可能更多暴露出来。

易观国际咨询事业部赵欣认为,甲骨文亚太区直接掌管三个中国大区,是公司内部政治斗争而形成的过渡性调整。这种组织架构应该是个暂时的过渡,不会长久。理由很简单,对甲骨文来说,应用软件是其看中并进行投入的一块业务,而应用软件在中国还是种行业区分,要求在全国范围的进行知识和资源积累,而这种区块化的方式,很难能做到资源优势的动态积累和对全国性客户全面覆盖。

无论如何,调整之后的甲骨文已经显示出了进步迹象。在近几个月里,甲骨文中国的业绩始终在快速增长。刚刚发布的甲骨文第三季度财务报告显示,中国已经成为亚太地区许可证销售的最大一个国家,同时,也是甲骨文全球业务增长最快的国家。

猜你喜欢

——专访凯毅德亚太区总裁/中国区总经理Karl LAMBERTZ先生