海洋文化精神探源

2003-04-29谢重光

谢重光

关于海洋文化或海洋文化精神,论者有多种多样的说法,究其实质,最根本的一点就是目光远大,勇于开拓进取,敢于冒险犯难,重视商业贸易,能够漂洋过海去创业发展,在重农与重商的价值取向上,具有明显的重商主义倾向。

海洋文化与海洋密不可分,但并非凡是沿海地区的人群都具有海洋文化精神,它还与特定的历史传统、特定的生计方式及产业结构相联系。即使同属海洋文化区域,其海洋文化精神也有强弱之分。

就拿泉州与漳州来说,这两个地区区域范围相当,在改革开放之前,经济规模和经济发展水平相去不远。但自改革开放20余年来,泉州的经济发展突飞猛进,文化和其他各项社会事业也迅速发展,已经跻身于全国经济文化最先进的地区行列,且有继续腾飞不息的发展态势。而漳州虽有发展,但速度比较迟缓,动力也相对不足,两地的经济文化水平已经不可同日而语。

人们在议论漳、泉两地发展迟速的问题上,见仁见智,各有说法。有的说,泉州华侨多,又多经济实力雄厚的大侨,回乡投资踊跃,而漳州华侨较少,特别是少大侨,利用侨资方面当然比不上泉州;有的说,泉州人胆大敢干,而漳州人胆小谨慎,错过了很多发展机会……这些说法有的有一定道理,有的属于偏见或误解,但都没有说到根子上。根子是什么?就是这两地一个属于海洋文化地区,一个主要属于农耕文化地区,换句话说,主要是海洋文化精神强弱有别的问题。在相同的时代背景和政策条件下,人文性格是制约经济发展的更关键的因素。

从自然条件的角度来看,可以说漳州的自然条件优于泉州,因为九龙江流域的漳州平原有566.9平方公里,而晋江流域的泉州平原只有345.1平方公里,而且漳州平原土地肥沃,是著名的鱼米之乡、花果之乡,人民种植捕捞,维生比较容易。但这也使当地人养成了守土恋乡、安于现状、比较保守知足的性格。笔者上世纪70年代初曾在漳州龙海县紫泥军垦农场锻炼,与紫泥、石美一带农民多有接触,那时候我们这些刚毕业的大学生月工资四五十元,中专毕业生的月工资只有三四十元,当地农民说,他们吃米吃菜自己种,不用钱,再捕捞一些鱼虾螃蟹,自吃有余,卖得的钱穿衣日用也就足够了,读那么多年的书,跑那么远来当个干部,赚那么一点钱,有什么意思?这段话是漳州人安土重迁农业文明性格的生动写照,给我留下很深的印象。

而泉州沿海一带地多卤,不宜种水稻,所以惠安、南安等地多种地瓜等作物。再加以泉州地区开发早,人口密度大,人地矛盾自宋元以来就相当突出,粮食不够,若只靠农业,生计困难,很多人一年中有大半时间靠地瓜丝稀饭度日。在以农为本的自然经济社会形态下,泉州的自然条件当然不如漳州。

但是,相对恶劣的自然条件反而玉成了泉州人发展工商业,特别是从海外贸易找出路,以海为田、贾贩四方乃至漂洋过海开拓创业的海洋文化性格。他们利用优良的港口,努力向海洋讨生活,积累了丰富的造船和航海经验,养成了富于开拓进取的精神。这样的人文因素,在从农业社会向工商社会过渡、自然经济或计划经济向商品经济演进的时期,却又优于漳州。

泉州开发较早,东晋时已有不少北方汉人迁入,南北朝时已有相当程度的开发,到唐代已是人口繁庶、经济繁荣、人才辈出了。更重要的是,泉州人是由多种民族多个族群长期互动融合而形成,其中不但有南迁汉人和闽越土著的成分,还融进了阿拉伯、波斯等海外民族,即使在土著成分中,也较多善于驾舟行船在水上讨生活的民,即俗称“白水郎”的水上民族,这是造成泉州人海洋文化精神强烈的决定性因素。

关于泉州对外海上交通的情况,除了古代文献关于越人“以船为车,以楫为马,往若飘风,去则难从”(《越绝书》卷八)、东汉时“旧交趾七郡,贡献转运,皆从东冶泛海而至”(《后汉书》卷三十三)等泛泛记载皆适用于泉州外,具体记述今泉州地区海上交通的史料也不在少数。如南朝梁、陈时著名梵僧印度人拘那陀罗(华名真谛)曾在泉州译经,后由梁安郡乘船前往东南亚。或曰梁安郡即南安郡之误写,即便此说尚待讨论,最少真谛也是由泉州乘海船前往梁安郡的,说明当时泉州已有优良的港口、较大的海船和先进的航海技术(据《续高僧传》卷一《拘那陀罗传》,真谛到过晋安郡是实,但他欲往楞伽修国的出发地是梁安郡,见《高僧传合集》,上海古籍出版社,1991年版。关于梁安郡的地望,有主张在今泉州南安的,有推断是广东惠州的,有认为无可考的,众说纷纭。不少福建学者断言梁安郡应就是南安郡,笔者以为其说根据尚不充分,仍可商榷)。隋唐时南安豪族王国庆横行海上(《北史》卷四十一),泉州人严恭从海路或溯长江往来扬州(《法苑珠林》卷十八,上海古籍出版社,1991年版。按此时的泉州包括整个福建东部),都说明是时福建特别是今泉州地区对外交通的频繁便捷。

及至唐代,泉州的海上交通条件已跃至全国先进行列,来往泉州贸易、公干乃至定居的海外人士渐多,兹略举数例:

坐落在泉州东郊灵山的伊斯兰教徒“三贤”、“四贤”墓,是伊斯兰教在泉州的重要史迹。明人何乔远《闽书》卷七据“回回家言”,记载“三贤”、“四贤”于唐初武德年间来泉州传教,卒葬此山。虽然这样的回回家言不能作为信史对待,但多少包含了伊斯兰教徒很早进入泉州的史影。

唐文宗时的一道诏文,则切切实实地证明,自唐中叶以后,前来泉州经商贸易的蕃客日益繁多,对他们的课税在地方财政上占有重要的地位。该诏文下令有关节度使、观察使对“岭南、福建及扬州蕃客”“接以恩仁”,减轻苛税,“除舶脚收市进奉外,任其来往,自为交易,不得重加税率”(《唐大诏令集》卷十,《太和三年疾愈德音》,商务印书馆,1959年版),这里提到的福建蕃客,主要是就泉州而言。他们大多来自阿拉伯、波斯,试看下面一条具体例证:

《八闽通志》卷七十九“丘墓·泉州府·南安县”载:

刘安仁墓在刘店。安仁,南汉主之祖,本上蔡人,徙家闽中,卒葬于此。

《十国春秋》卷五十八《南汉一·烈宗世家》亦载:

烈宗姓刘,名隐。祖安仁,上蔡人也。后徙闽中,商贾于南海,因家于泉州之马铺,死遂葬焉。

显然,刘安仁就是南汉国主的先祖无疑。其自称上蔡人属于伪托,中外史家如日本藤田丰八、中国史家陈寅恪等都有所论列,指出南汉国主先世为大食商人,而唐宋蕃客中刘姓多为伊斯兰教徒。

在这样的时代背景下,我们对于唐诗中描写泉州的诗句如“市井十洲人”、“船到城添外国人”(包何《送泉州李使君之任》,薛能《送福建李大夫》,分见《全唐诗》卷二○八、卷五五九)自会有更深切的了解,这些诗句反映了当时有大量阿拉伯、波斯等海外商人往来和定居泉州,可以起到以诗证史的作用。

五代时泉州人的重商和开拓进取精神进一步加强。当时的泉州刺史多方招徕外商,大力发展海外贸易,“每发蛮舶,无失坠者,时谓之招宝侍郎”(《十国春秋》卷九十四《王延彬传》)。循此发展,宋代泉州遂成为世界著名的贸易港,“民数倚于商”,且“航海皆异国之商”(分见郑侠《西塘集》卷七,《代太守谢泉州到任》,台湾商务印书馆影印文渊阁四库全书本,第1117册),时人歌曰:“泉州人稠山谷瘠,虽欲就耕无地辟;州南有海浩无穷,每岁造舟通异域。”(谢履《泉南歌》,见王象之《舆地纪胜》卷一三○)生动地记述了泉州人把农耕的劣势转化为海上贸易优势的情形。

宋元之际,蕃客在泉州的势力继续发展,在政治、经济、文化方面都占据了重要地位,其中蒲氏家族最有代表性。蒲寿庚在宋末凭其雄厚财力取得泉州的军政大权,垄断了市舶之利,后来迎降元朝,取得了更大的政治、经济利益;而其族兄弟蒲寿晟却隐居不仕,著书立说,在文化上卓有成就。从蒲寿晟的著述来看,他已深受儒、道思想影响,汉化颇深。这也从一个侧面反映出,来自海外居留泉州的蕃客早在宋元之际就已开始了汉化的进程。

明代以来,一方面由于海外移民在泉州定居已久,繁衍子孙,长期受到汉文化的浸淫;另一方面由于明朝实行打击、压迫回回等色目人的民族政策,迫使泉州回回辗转迁徙,改用汉姓,袭用汉语(主要是当地方言),与汉人通婚,放弃某些民族宗教习俗,学习和遵用汉俗,其汉化进程明显加快,以至许多蕃客后裔已基本失去蕃胡的面目,与当地汉人已无多大区别。明、清两代闭关锁国,厉行海禁,1949年至1978年间实行计划经济,压抑民间商业活动,使得泉州人的开拓进取天赋受到很大限制,所以其海洋文化色彩难以展现。粉碎“四人帮”后实行改革开放政策,素有重商和开拓进取精神的泉州人立即脱颖而出,在市场经济的海洋中如鱼得水,取得了骄人的成绩。其中,晋江陈埭、惠安百崎这两个回族乡镇,表现尤为突出。晋江陈埭镇以家庭作坊和股份合作企业为起点,于1984年率先成为福建省第一个亿元乡镇,就是明证。

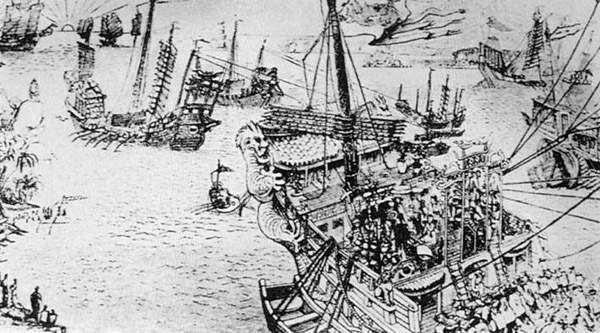

综上所述,泉州经济、社会、文化事业的高速腾飞实得益于其渊源有自、源远流长的海洋文化性格。(题图:元代泉州港繁华景象)