对二期围堰建设的评价

1999-01-13潘家铮

潘家铮

摘要

三峡工程二期围堰是影响整个工程建设成败的重大关键,存在许多技术难点。在业主、勘测、设计、施工和科研单位的共同努力下,采用具有国际先进水平的新技术、新工艺、新材料、新机具,进行高水平的组织管理,解决了深水抛填进占时的堤头稳定问题;发展和突破了防渗墙成墙技术;研究用弃料配制塑性混凝土并投入应用,获得成功;优化下游围堰深槽防渗体方案并获得成功;开创了利用弃渣浇制塑性混凝土墙的先例。攻克了所有技术难关,优质、高速、安全地建成了二期围堰工程。

关键词三峡工程二期围堰技术难点先进技术评价

举世瞩目的三峡水利枢纽,在1997年11月8日成功地实现了大江截流后,一鼓作气如期建成了二期围堰,并经受了1998年汛期8次洪水的考验,固若金汤,现已完全竣工,进行了验收,为三峡工程今后的顺利建设奠定了基础。在极其严峻的水文、地质、工期条件下,二期围堰的建成标志着中国水利水电建设又登上新的台阶,脐身国际先进水平,值得庆贺。

1 、二期围堰的主要情况

三峡工程二期围堰担负着二期工程施工期间保障大江基坑常年施工的任务,最大堰高82.5m,设计拦洪量20亿m3,运行中绝对不容许出事,否则不仅给整个工程建设造成不可估量的损失,还将严重威胁下游安全。因此,国务院审查三峡工程初步设计时确定将二期围堰列为八个单项技术设计之一,由三峡工程开发总公司技委会成立专门专家组负责指导和审查。

二期围堰的主要特点有:

(1)围堰规模名列世界前茅,最大堰高82.5m,土石方总填筑量达1220万m3,防渗体总面积达20万m2,其中混凝土防渗墙近10万m2;

(2)堰址水深达60m,约2/3的堰高在水下施工,难度很大;

(3)堰址地质情况复杂,覆盖层中有块球状孤石,表面有粉细沙层,地形起伏大,有深槽和陡坡,不利防渗墙的施工;

(4)根据现场情况,只能采用风化砂作主要填料,水下抛填时结构松散,难以密实,物理力学指标差,围堰变形大;

(5)必须在一个枯水期内完成,施工强度高,与洪水赛跑,月填筑强度超过300万m3,月成墙强度近1.3万m3。

从以上可知,若不采用最先进的设计、施工和管理技术,不进行大量的科研工作,是难以完成二期围堰的建设任务的。

承担二期围堰主体设计和试验任务的是长江委设计院和长科院,施工承包商的主力军是葛洲坝集团公司,实施全面协调和管理的是业主中国长江三峡工程开发总公司,实际上还有大量国内著名的水电科研、设计、施工单位、大专院校以及许多专家参与联合攻关,作出贡献。意大利、法国、加拿大、德国等公司的专家也提出许多建议,因此,二期围堰的建成是集中多方面优秀力量、充分合作、发挥集体智慧的成果。

2、 二期围堰建设中的主要难点

设计单位对二期围堰进行过长期的研究和试验。通过精心设计,分别提出了初步设计、技术设计和招标设计,针对三峡坝址的具体情况,提出以石碴戗堤截流、抛填风化沙作堰体;并在堰体内设置以塑性混凝土防渗墙为主体的防渗结构。在施工上采取上游围堰先进占,下游围堰尾随,先从两端预进占逐步缩小龙口,取得施工经验,最后在河床段留下130m宽的龙口,一举截流,随即迅速抢高堰体形成防渗墙施工平台,突击进行防渗墙施工,抢在次年汛期洪水到来之前,完成必要的工作量,这一总的设计思路和基本方案,经专家组反复及时讨论审查,是合理和正确的。但在具体实施中还存在许多风险和难点,需要充分估计,进行更细致的分析试验,提出相应措施,并对方案作必要的优化才能保证二期围堰一次胜利建成。

经反复讨论研究,大家认为二期围堰施工中的主要问题有以下几点:

(1)在深水中抛填截流戗堤及堰体时堤头的稳定问题。尤其在深槽段,水深达60m,如发生大的坍塌,不仅严重影响进度,也危及施工人员及机具的安全;

(2)二期围堰混凝土防渗墙总面积近10万m2,如何采用各种有效技术和手段,加快施工进度,保证质量;

(3)防渗墙施工要穿过堰体及河床覆盖层造孔,堰体松散,覆盖层中有块球体甚至有块球体密集带,如何克服钻进中的困难;

(4)河床深槽的防渗结构形式,尤其是下游深槽段是否采用高压旋喷桩的问题;

(5)防渗墙墙体的材料问题。

以上这些关键性问题,都在施工中依靠集体的智慧、科学试验的成果以及高新技术的采用,一一得到攻克和解决,下面简单介绍一下情况。

3、 深水抛填进占时的提头稳定问题

二期围堰施工最大水深达60m。在这样的水深中抛填堰体,不仅难以将风化沙全部振冲密实,而且预期进占时的堤头会发生坍塌,危及施工人员及设备的安全,影m向施工进度,根据截流模型试验,在抛投进占时,堤头坡面坍塌严重。戗堤堤头最大坍塌范围沿轴线方向可达15—20m,宽度达5—8m,模型试验和理论分析均认为堤头坍塌有随机性,与水深、流量、流速、落差、抛填料尺寸、级配、抛填强度及施工方法等诸

多因素有关,但其中水深是最重要的因素。当水深减至30m左右时,模型试验反映的坍塌次数和面积可减少1/3以上,危害性坍塌大大减少,如水深减至20m时,基本上不存在坍塌问题。

根据以上情况,经过反复研讨,在招标设计阶段,果断地对围堰结构进行修改,决定采取水上平抛垫底措施。即在大江截流正式进占之前,先在水上对河床深槽部位平抛沙砾石和矿碴等石料垫底至高程40m,将截流水深槽部位减少到29m左右,使堤头坍塌的现象和次数减少到可控制的范围内(在实施中,龙口段战堤部位进一步垫高到高程45m)。采取平抛垫底措施,不仅可控制堤头坍塌,而且也可使后续堰体冲加密后与平抛体连成一体(目前振冲加密深度仅能达到30m)。这一研究和修改,为控制堤头坍塌,保证截流胜利完成了重要作用。其后,又结合预进占施工中的实践,经设计、施工、监理及业主等四方深人研究,将堰体断面进一步优化为“双石碴堤中间填风化沙”型式,施工中截流战堤领先,迎侧石碴堤跟进,中间风化沙最后端进,平抛垫底措施结合断面优化,在实践中取得完全的成功。

当然,采取平抛垫底措施也带来许多新的难题,例如垫底部位因水流分选作用孔隙率很高,给防渗墙造孔带来困难等,由于研究中对这些问题都有预计并准备了相应措施,因此,并未给二期围堰的合龙闭气造成困难。

这种做法在国内外均少有前例,是三峡工程的一大创举。

4、 防渗墙成墙技术的发展和突破

二期围堰防渗墙工程量巨大,施工强度极高,沿线地层地形条件不利,成为另一个控制关键。为此,针对不同地层特征,研究采用了不同的最有效的成槽方法和机具(多系在三峡中首次应用),极大地提高了成槽速度,攻克了难关。主要的方法有:

(1)铣削成槽法。采用从德国进口的液压双轮铣,对堰体、覆盖层和全强风化层铣削成槽,速度快、效率高。

(2)铣、砸、爆、结合成槽法。在铣削成槽中,遇大块石、块球体和硬岩时,即用Sm—400型全液压钻机钻孔爆破或辅以槽内紧密聚能爆破,对块球体密集带则经钻孔预爆后再以重锤冲砸,击碎后再用液压铣清孔,有效地解决大块石问题。

(3)两钻一抓(铣)成槽法,先用冲击钻或冲击反循环钻机钻主孔,终孔后用抓斗抓副孔(或用液压铣铣副孔)。该法造孔精度高、效果好。遇块球体和硬岩时,仍用冲击钻砸碎成槽。

(4)两钻三抓(铣)成槽法。先用冲击钻或冲击反循环钻机完成槽孔两端头孔,中间部位用抓斗(液压铣)三抓(铣)完成。先抓(铣)中部。再抓(铣)两边。

(5)上抓(铣)下钻成槽法,在槽孔上、中部用抓斗(液压铣)三抓(铣)成槽,下部有块体和硬岩,用冲击钻或冲击反循环钻砸碎成槽,本法工效也很高,但造孔精度不及以上(3)、(4)两法。

在采用上述各法造孔时,还遇到许多难题。都经深入研究采用适当措施攻克了难关。例如平抛垫底层、一期围堰坡脚及预进占裹头段石碴架空严重,危及槽孔及施工设备安全。为此采取投入堵漏料(粘土、风化沙、小石、必要时投入水泥、膨润土等)后用钻头冲打击实(一般平打深度为lm),然后抓取l—2m,再投再抓,分层施工完成,并用优质膨润土泥浆(如CmC和APAm等)固壁,防止坍塌。另一措施是根据先导孔资料,掌握严重架空部位,布设灌浆子L自下而上分段预灌浓浆。灌浆材料为掺水玻璃、膨胀粉、膨润土等的水泥膨润土沙浆。

在钻进过程中,钻头磨耗极快,为此研究采用了高强度耐磨底刃,可显著降底补焊钻头的劳动强度,提高钻进速度。成槽施工中,在槽内掉入钻具或其它铁件难以避免,以往的处理法很复杂、低效,为此研究了深水电磁铁打捞技术。制造的电磁铁为Φ590mm的圆柱体,重250kg,密封性达10mPa。配高级电缆及漏电保护装置,应用效果十分良好。

上述各种成槽技术的应用,使成槽速度提高到新的水平(如下游防渗墙的成墙速度达6600m2/月)而且攻克了架空层成槽、块球体的爆砸辅助成槽、钻头磨损、铁件打捞等难关,大规模冲击反循环成槽和APAm固壁泥浆等都达到国内领先水平。这些科技成就和突破,使二期围堰近10万m2的防渗体得以按期高质量地完成。

5、 用弃料配制塑性混凝土的研究和应用

以往对混凝土防渗墙多采用硬性混凝土为墙体,适应变形的能力差,容易引起过高应力而折断。三峡工程二期围堰堰高变形量大,经长期研究试验,确定采用塑性混凝土为墙体材料,其技术参数为:抗压强度不低于5mPa,抗折强度不低于1.5mPa,初始切线模量700一1000MPa,渗透系数不大于10-7cm/s,破坏渗透比降不小于80,并在一期围堰中得到使用。

制作塑性混凝土需大量细沙,在二期围堰施工中,长江天然河沙料源不足,而古树岭人工骨料系统在生产碎石后有大量粒径小于5mm的弃料,因此研究了利用弃料配制塑性混凝土的可能性。这种弃料的细度模数约为3.02,含石量9.87%,石粉10.4%,视比重2.64,吸水率2.0%,经与425号矿碴水泥、膨润土和外加剂组合,进行配合比试验,优选推荐了施工配合比,并做了三轴试验和渗透试验,测定非线性模型参数塑性混凝土,在围压为0至0.7MPa范围内,Ei为1025~1239MPa,(~ )f为4.06~5.91,∑af为0.526~1.776,c=1.11MPa,φ=34.3º,渗透系数k=0.8×10-7cm/s,破坏坡降J>300,满足设计要求,E~μ,E~β模型参数也在合理范围内。弃碴中云母含量高,不适用于永久建筑物,但对围堰防渗墙显无影响,所以确定采用,在施工中根据现场原材料的实际情况,适当调整改进级配,取得满意成果,解决了一大困难。这一做法,变废为宝,对降低造价、解决资源和减轻环境污染都起了很好的作用。

6、下游围堰深槽段防渗方案的优化

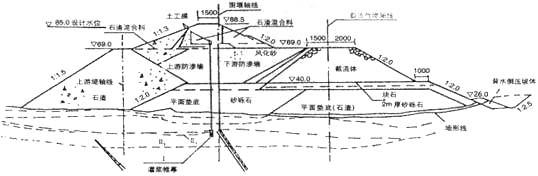

下游二期围堰深槽段防渗墙最大深度达68m。如果仅设置一道厚1.0m的墙体,其强度和稳定性略嫌不足。如果仿照上游围堰设置两道墙体,又嫌工程量过大,工期更紧。故在其背水侧加设一道高压旋喷墙,两者间距lm。

在具体施工中,发现现有设备难以满足近70m深的高压喷钻孔的精度,且深槽地段地质条件复杂,高喷造孔的偏斜率难以保证,可能打穿已完成的混凝土防渗墙反而发生事故,其次,两道墙相距很近,在高压旋喷施工中,也可能破坏混凝土墙体,工期也难满足要求,许多专家对此表示担扰。为此进行了将混凝土防渗墙适当加厚以代替两墙体的方案研究。

研究中,采用邓肯—张非线性弹性模型,对厚度为l.0m及1.1m的墙体应力进行细致的有限元分析和比较。成果表明,在所设定的参数下,墙厚1.0m时,确有相当多单元的应力水平s≥0.9,个别超过0.9乃至1.0,当墙厚增加到1.1m时,s>1.0的仅极少数单元,一般为0。所以认为可以采取加厚深槽段的墙体,改善其应力状态,以代替高压旋喷墙,为妥当计,在原来设置高压旋喷墙的部位,补加一排振加密桩,其中心距混凝土防渗墙截面2.0m,桩距2.0m。这个优化方案被采纳而且得到实施。

二期围堰下游段竣工后,经过围堰变形、渗流、应力应变监测资料分析,表明防渗墙和堰体工作正常,基坑渗水量极小,优化方案取得完全成功,并为利用弃碴浇制塑性混凝土墙开创了先例。

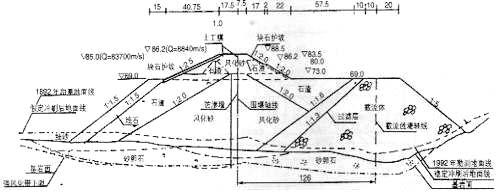

a)原方案

b) 优化方案

附图围堰断面图

7、结论

三峡工程的二期围堰是影响整个工程建设成败的重大关键,存在许多技术难点,必须采用具有国际先进高水平的新技术、新工艺、新材料、新机具并进行高水平的组织管理,才能克服重重困难,顺利完成施工任务。

三峡二期围堰工程自1996年4月15日开始施工以来,先后经历了试验段、预进占段和河床段三个阶段施工。采取科学的循序渐进的方法,验证设计,发现问题,探索新的技术、工艺、机具和材料,不断补充试验、优化设计和施工方案,终于攻克所有技术难关,跑在洪水前面,优质、高速、安全地建成了这一工程。

1998年6月25日,二期基坑按合同工期开始限制性抽水,9月12日抽干基坑,转入二期厂坝工程全面施工的新阶段,通过监测资料表明,目前防渗墙及堰体工作状态正常,基坑渗水量远小于设计值(200l/s),实测拉压应力均在材料强度允许范围内,防渗墙变形最大为570mm(上游围堰)和296mm(下游围堰),未出现异常。二期围堰经过1998年汛期8次大洪峰的考验安然无恙。

从众多因素综合分析,三峡工程二期围堰建设就总体而言无疑已达到国际领先水平,成绩来之不易,许多重大决策都是由业主协调勘测、设计、施工、监理、科研各方面的意见作出,是大协作的胜利,是工人、技术人员、专家和领导共同奋斗的成果,也是党的科教兴国政策的具体实现,让我们共同为这一伟大胜利而欢呼吧!