交响写意的智性光泽与感性魅力

2025-02-26孙红杰

2024 年9 月23 日晚, 由作曲家贾达群领衔创作、指挥家胡咏言与浙江交响乐团联袂首演的五乐章交响组曲《绿青诗篇·致丽水》在丽水大剧院隆重上演。作品探索了具有地域色彩的自然景观和人文传统何以借助作曲家的技术功力与想象力而转化为世界通行的交响乐语言,以彰显超越地方性的普遍魅力和价值。作品以取自当地民间“啰唻调”“敬茶歌”“龙船调”的特征音调为核心材料,采用体现高超技术和奇妙智性的乐思运作手法,在独特、自足、复杂、有趣的逻辑化形式中,融入对丽水的自然景观、风俗人性、历史底蕴和文化遗产的鲜活表达,堪比一场主题丰富、内容精彩、底蕴深厚、格调高雅的“地域文化博览”。

近年来,在“文旅协同”的导向下,以地域文化为主题、受政府扶持的作曲委约活动日渐增多。政府赞助此类创作明显带有“命题作文”的性质,并预设了超越阶层属性的、更为广阔的受众群体。为此,具有先锋探索姿态和显著试验属性的创作策略(易使曲深而和寡)不太可取。同时,这种将广阔受众群体纳为考量因素的创作,又不同于单纯照顾大众趣味、顺应市场导向的创作,而是要顾及委约方的明确预期———宣扬主流价值观,凸显地域文化特色,发挥文化引领、形象宣传等效应。

凡此为作曲家提出了双重挑战:其一,如何在委约方的特定意向、受众群体的整体品位和艺术家的个人旨趣之间找到有效的平衡点,以写出尽可能令三方满意的作品;其二,如何使此类作品在顺应时局主张、彰显地方色彩的同时,还能具有普遍的价值和持久的生机。贾达群的《绿青诗篇》以独具个性的结构理念应对上述挑战, 取得了可喜的成效。剖析其应对策略,可从方法论层面上深化我们对上述问题的认知。

一、结构理念及其在《绿青诗篇》中的体现

贾达群对前述挑战性课题的探索,涉及作曲技法、体裁意识、艺术想象力、审美观念、文化态度五个方面,但融贯其间的是一种“结构主义”理念。这个外延广阔、触角庞杂、关涉众多学科论域的术语,在此指称如下一种创作姿态, 即高度注重材料特性、构件联系、形式逻辑和结构布局,并以材料的经济性、材料对形式的决定性、材料特性的明确彰显(或称对材料特性的深刻认知)、材料潜能的充分实现、构件之间的普遍联系和相互支撑、形式逻辑的连贯自洽、结构布局的严整有力且独特自足为价值导向的创作立场。贾达群的结构主义理念尤为鲜明地体现在他的下述话语中:

音乐应该和生命体一样,都是从最简单、最单纯的胚胎开始,逐渐发育成长为一个复杂而成熟的个体。……作曲家……最大的本事就是一方面能把复杂的情感体验用最简洁的乐旨胚胎形式表示出来,另一方面,还能使这一乐旨胚胎能承载而后广阔且巨大的发展,并使之最终成为一个复杂而完整的类似成熟生命体的音乐结构。

贾达群的音乐具有结构主义的“底色”,这是在其早期作品中即已显现且日益深固的一个特色,是其“音乐人格”的组成部分。由于“结构主义”契合于绝对音乐的本质,故当触及关涉“超音乐”内容的音乐体裁———例如依赖文本的艺术歌曲,表达标题性构思的器乐曲, 顺应戏剧逻辑的舞台音乐等———时就会产生奇妙的“化合反应”。 由此,贾达群对“结构主义”理念的固守,使他对自己染指的各种体裁都做出了或多或少的改造,从而赋予了各体裁传统以潜在的推动力量。以“结构主义”理念为观察点,可以纲举目张地认识到贾达群在上述五个方面的表现。

在《绿青诗篇·致丽水》这部组曲中,他将全部五个乐章建立在共同的核心材料上:他从当地畲族“敬茶歌” 曲调里提取的三个素材片段———三音组动机(6-5-3),大六度动机(6-1),三度摇摆动机(3-5-3),以各种变化形态出现在每个乐章中:

限于篇幅,在此只列举了“三音组”动机的部分变体(谱例中标以星号,对其间偶涉的其他动机则未予标记), 其中显示了贾达群处理核心乐思的惯用方式:改变排序、改变音区(例如让个别音做八度跳进)、改变节奏、改变配器或演奏法、改变织体(配置和声或对位声部, 包括与其他动机的纵向交织)、截段重复(重复个别音)、截段衍生(在前面、中间或后面增加新的音符)、截段拼组(将不同的动机元素横向嫁接在一起)、换音模进(包括调性、调式上的改变)等。

二、《绿青诗篇》结构手法的隐喻含义

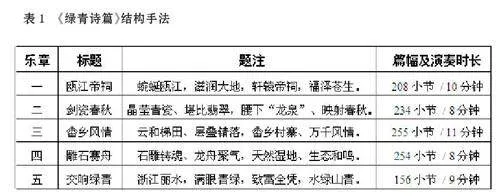

在此,有必要对该曲各乐章的音乐面貌和表现意图做细致观察,如此可将《绿青诗篇》的结构手法———“核心乐思演化发展”纳入具体的语境,进而诠释其隐喻含义(见表1)。

第一乐章整体上是对瓯江春景和轩辕帝祠的描画。它以云雾缥缈的远景切入,弦乐组以极弱的跨小节长音铺陈幽暗和声,缀以清亮泛音,朦胧中透着微光;独奏小提琴以轻捷琶音奏出的起伏音型随即向其他弦乐声部扩散,写意出微泛连涌的瓯江细浪。钟琴、竖琴、木管渐次引入的绵柔音响, 点亮了清晨的曙光。音量渐响,雾散云开,序奏在两把圆号从容吐出三音动机后渐收, 在更快速度上引出了生机活现的瓯江春景图。此中洋溢的生机, 首先来自第一主题(由三音动机装饰而来) 自身的清新性格: 小提琴在明亮音区奏出的昂扬音调伴随着灵动的滑音,宛如杨柳新发、随风摇曳,接以木管上的轻快答句,有跳跃的舞蹈性格;其次也来自铜管组和色彩性乐器组在醒目节奏上的助兴式帮腔,其不时以强奏发出惊叹;最后还来自不同声部组之间的敏捷竞奏, 宛如莺歌燕舞、蜂追蝶逐。竞奏织体不仅铺垫了第一主题的引入,也伴随着它的复述、模进和发展,直至引出乐队全奏的高潮,似瓯江春水一泻千里。及至顺流而下、渐转悠远,铜管和低音木管在弦乐组浓郁和声的陪衬下奏出了威严肃穆、象征轩辕帝祠的第二主题———它仍由三音动机演化而来,奏以众赞歌式的和弦织体。句读处,上行三十二分音符迅疾冲刺后的弦乐震音维持着令人窒息的张力,伴随定音鼓的宣判式捶奏,营造出森然可畏的仪式氛围。帝祠主题反复模进,伴随声部增多,和声愈趋杂涩,散发出凝重的气息,似是对厚重历史的沉思和坚毅人性的膜拜。肃杀的张力崩释为澎湃的激流,开启了对核心乐思的进一步演化发展。此间,受帝祠主题的“余威”影响,瓯江春水化身为历史长河,在主题变奏、调性游移、和声碰撞中诉说丽水的沧桑幻变,这是对历史的狂想,凸显其中的是坚韧的抗争和沉重的苦难,这也使尾声处对宁静序奏的再现有了过往沧桑已逝远、当下澄明堪珍重的意味。

第二乐章以龙泉的宝剑和青瓷为题材,进一步挖掘丽水的历史底蕴。三音动机演化的新主题以猝不及防之势闯入,将听众拽进了兵器随身的游侠时代。莽撞的弹性节奏、迅疾的声部交接,冲击力惊人的响度,共同赋予了“宝剑”主题以敏捷彪悍的性格。一串不协和音程引出了单簧管主奏的“比剑”主题,它以缓急相间的节奏和游转不定的音区刻画了剑客们腾跃辗转的飒爽英姿和洒脱无羁的性格。钢琴的刮奏似利刃生风,打击乐的清鸣如兵器交击,弦乐组的跳荡音型,堪比躁动看客们的跃跃之心。伴随“宝剑”主题再现,这个复三部乐章收起了金戈铁马般的呈示部画卷,进入了缥缈宁和的中部,一幅流露古风宋韵的历史插图。竖琴、颤音琴、钟琴先以顿挫有致的踱步律动“转场”,弱奏的中低音弦乐随即铺陈出梦幻的和声,加弱音器的小提琴在缓慢的滑音上呓语,双簧管借此独奏出“啰唻调”的变体,犹如文人雅士的私密行吟,单簧管随即唱和。这首在丽水地区妇孺皆知的民谣据传出自宋代,这也恰是龙泉青瓷的鼎盛期。小提琴接过这支曲调后,在四个声部上温柔吟咏,低音弦乐器则接过了呓语的音调,密实而又晦涩的和声隐喻着遥远的时空隔阂。木管组随后的模进式对话(弦乐以持续的三连音节奏伴随)提供了转场的空间,伴随“踱步”律动再现,色彩性乐器和高音木管在后拍上奏出的晶莹声响模拟出青瓷的光泽,弦乐在拨拉交奏且伴随小幅滑音的清淡音响中模拟出古琴的气韵,随后出现了不同声部组以复合旋律交织辉映的神秘光晕。这金声玉振的声景令人联想到乐舞助兴的宫廷宴饮:宏钟浑响、软袖轻抛,雅器列案、香茗在盏,进而引发了狂想者的激情感慨,乐章至此抵达高潮,随后是剑瓷主题的交织再现。

交织再现。第三乐章转而描画畲乡村寨的民族风情,以其颇富现代感的生活气息,与怀古的第二乐章形成鲜明对照。乐章在高音弦乐上的轻柔震音中开启了复三部乐章的呈示部,宛如山乡弥漫的云雾。木管在漂浮的音型上吹奏畲族“敬茶歌”的写意化音调,看似自由散漫,实仍紧扣核心材料(三音动机)。伴随打击乐的清亮声音驱散序奏的迷雾,木管声部奏出了匀畅而又错落的下行音阶线条,云和梯田映入眼帘;以此为背景,高音弦乐器以舒缓的长音齐奏出基于核心动机的抒情主题,与木管声部疏密相合;中低音弦乐器则在三连音构成的下行线条上强化“梯田”意象。随后在配器和织体的变化中,情绪几番跌宕,意境更显高远。中部在节日般的喜乐氛围中呈现了热闹的舞蹈场面,复杂的主题层次、节奏律动和声部单元,制造了音色与节奏的狂欢。出于对旅游经济带来的开放社会生态的想象,这场狂欢还隐喻了多元文化的碰撞, 其中不仅有畲乡风情的醉人旋律和兴奋节奏, 更有拉丁舞和百老汇音乐剧群舞的豪放激情。由此,传统与现代、民族与世界在这狂欢的节日音乐中融为一体。再现部缩减了篇幅并改换了配器,在静谧悠远的意境中收束。

第四乐章借青田的石雕艺术和赛舟习俗来讴歌中华民族坚韧不拔的精神, 采用了帕萨卡利亚和恰空叠合的变奏形式。以帕萨卡利亚(固定低音)和恰空(固定和声)这两种西方音乐形式———其自身的形式原则暗示着“坚定不移”的信念———为载体的创意,宣示了这一可贵人性的普遍价值。乐章以脱胎于青田当地龙舟调的16 小节核心素材(固定低音叠加固定和声)为基本主题进行了14 次变奏, 在持续变化的织体和配器中有序地引入新的音响和修辞创意。基本主题以重音分明的断奏姿态呈现了铿锵有力的律动和坚定沉稳的性格,刻画了凿刻锤击、雕石铸魂的意象;弦乐在后半拍上的应声拨奏,则是“錾落屑飞”情景的逼真写意。后续的变奏在形式上的创意包括: 核心材料的叠加(例如1 在圆号上引入的三音动机和下行六度动机,4 在短笛和双簧管上引入的上下四度动机),新素材的派生(6 在低音大提琴声部加入的半音线条),调式的转换(8 转入大调,12 引入变音),以及令人应接不暇的织体变化。从表现意图上看,前8个变奏指向“雕石”,9 中出现了“乘风破浪”的意象(弦乐上颠簸起伏的震音刻画了涌动的江水,木管吹奏的迅疾走句则是冲击的风浪),转向了“赛舟”场景。铜管与打击乐声部上密集交错的律动渲染了喊号的节奏, 木管和弦乐声上一串串冲刺般的走句则好比整齐划桨的律动。12 中的小提琴在涌动的伴奏音形上对帕萨卡利亚主题音调的半音化处理,使之具有了西洋味道,此番“越洋浮海”的形象表现了“青田华侨遍海外” 的意象。抵达彼岸(13)后,赛舟情景在14 陡然重现,高涨的氛围一直持续到尾声(15),寓意青田侨胞将雕石赛舟的坚毅精神带到了海外。由期待(固定主题可被追随,变化周期可被预料)与意外(变奏方式不可预期)构成的心理张力,是该乐章的鲜明趣味点。

第五乐章依托回旋曲结构总结并升华了全曲的素材和立意。它以象征瓯江的奔流音型统率全曲,通过变化再现来隐喻其作为历史长河的线性发展历程。插部对先前乐章各重要主题的变化再现,宛如历史插图和风俗性的生活插画。主题回忆以乱序进行,时而隆重、醒目,时而简约、隐蔽,始于“畲乡牧笛”(III)而终于“轩辕帝祠”(I)。该乐章具有波澜壮阔的气势,奔涌不息的瓯江主题(主部材料)体现了强大的吸附和裹挟能力,席卷一切、势不可挡,在其引灌和冲刷之下,所有旧材料都焕发了新的面貌,有了新的生机。它是包容的象征,是力量的写照,也是对华夏文明生生不息的贴切隐喻。

三、《绿青诗篇》结构理念的艺术效果

《绿青诗篇》中的“结构主义”手法产生了五种彼此关联却各有侧重的艺术效果:

(一)它确保了作品在形式上的严整自足。基于核心乐思的“素材关系网”(有时可划分出“谱系”)强化了音乐作品的逻辑力量,赋予作品以智性品质。这是一种可使作品具有超越特定功用———例如标题性构思,抑或宣扬、教化、批判、引导特定价值观等社会用途的吸引力, 一种能令自律论者感到满意的审美价值。

(二) 它赋予作品以映照广泛人性的普遍价值。乐思的衍生机制堪比生命体细胞的分裂与增生,促成了乐曲的有机结构。核心乐思的演化发展也如同基因的遗传和变异, 赋予作品以生命体属性。这种“类人性”是超越地域、阶层、国家、民族和信仰界限的共性审美基质,一旦被揭示或发觉,便能引起广泛的认同。

(三)它以特殊方式服务于这部标题性交响组曲的题旨。“结构主义”理念确保的绝对音乐资质,使标题性构思成为了锦上添花的“加分”项目,作品因而具有了更为普遍的吸引力,他律论者(包括普通爱乐者)也能被吸引。既然核心乐思的演化发展如同基因的遗传与变异, 而该作的核心乐思又是出自丽水民间的, 故而由这些乐思演化生成的作品就具有了隐喻意义上的“丽水基因”,契合了委约方的诉求。

(四)它预设了承载丰富文化意象和修辞含义以彰显人文价值的可能性。相比于音乐风格的生成、个人独创性的彰显、标题性构思的实现而言,核心乐思的演化发展是一种深层机制或底层逻辑,是可供前三者依附的抽象载体,由此赋予作品以无限的承载性和包容性。一如贾达群在本曲中所为:丽水的风光、历史、文化、精神,皆被附着、包纳在了核心乐思的网络化运作中。此类文化符号借助贾达群丰富的艺术想象力转化为了具有高度表现力和深刻说服力的音乐语言。

(五)它增强了作品的听觉感性魅力,更能实现雅俗共赏的效果。核心乐思的演化发展会在客观上形成或明或隐的线索, 一种能增加“可听性”的听觉索引。“可听性”并不是狭义所指的“美听”,而是指乐思趣味“可被听出”的概率。结构主义作品更讲求乐思的线索、逻辑、关系、进程,因而更容易被聆听者跟随、把握和理解———尤其当核心乐思具有较高的辨识度时。可见,“结构主义”是一种既能增加智性光泽、也能增加感性魅力的创作策略。

上述五种效用与前文提及的两项挑战有内在联系:就第一项挑战而言,“委约方的意象”在效用(三)(四)中得到了体现,“受众群体的品位”在效用(二)(三)(五)中得到了照顾,“艺术家的个人旨趣”则同时维系于上述五种效用。就第二项挑战而言,“时局主张”与“地方色彩”通过(三)和(四)得到了体现,而“普遍价值”和“持久生机”则首先植根于(一)(二)(五),其次也由(三)和(四)所助力。

结语

贾达群的《绿青诗篇》将我们对“地方性”与“普遍性”或“民族性”与“世界性”关系问题的思考引向了更深入的境地。毋庸讳言,国人对这个问题的认知还不够深透, 例如认为“民族的就是世界的”或“只有民族的才是世界的”。美国音乐学家保罗·亨利·朗(P.#H.#Lang,1901—1991)告诫说:“在文学艺术的领域里,只有质的增添才是有价值的。……世界艺术……是各民族的心灵大合奏;粗糙的民族的声音在它未与普遍的精神谐调之前,必然产生不协和音。……只关系到一个国家(民族)的特殊问题的艺术不能代表普遍的价值……。”在朗看来,只有当一种民族艺术中包含有普遍价值的时候,它才有可能成为世界的艺术。

贾达群的“结构主义”理念(体现为核心乐思的演化发展)隐喻着“一生万物”的宇宙秩序,这种具有普遍价值的结构机制,与体现个人创意的曲体布局,以及体现民族气韵的音响风貌,共同赋予了能使《绿青诗篇》融入各民族“心灵大合奏”的基质。

进而言之, 普遍价值不只有空间上的意义,也有时间上的意义:它意味着此类艺术品不仅能在当代引发共鸣,也能在后世激发回响,从而具有持久的生命力。核心乐思演化发展作为一种结构原则(或形式逻辑) 具有抽象性(可以无穷变数做具象化演绎)、承载性(可以投射丰富的隐喻性含义)、内在性(形塑着特定音乐作品的深层结构), 以此写成的音乐作品能更好地抵御题材(某些题材在某些时期备受关注)和风格(某种风格在某个时代备受欢迎)上可能面临的时效性,以获得经久耐时的审美价值。

①钱仁平《贾达群访谈录:关于学科建设、研究生教育、理论研究与音乐创作及教学诸问题的思考和践行》, 参见《中国新音乐年鉴2011》,上海音乐学院出版社2013年版,第529 页。

②[美]保罗·亨利·朗《西方文明中的音乐》,顾连理、张洪岛、杨燕迪、汤亚汀译,杨燕迪校,桂林:广西师范大学出版社2014 年6 月版, 第955 页。关于普遍价值的延伸性探讨,参见孙红杰《论作曲家与作品的伟大性问题:兼论当代中国的专业音乐创作》,《中央音乐学院学报》2014年第2 期,第116-122 页。

[本文系国家社科基金艺术学重大项目《中国特色作曲理论体系研究》(编号21ZD17)阶段性成果]

孙红杰 上海师范大学教授

(特约编辑 盛汉)