台州 正月十四闹元宵

2025-02-20董强温楚玥

在我国浙东沿海有一座历史悠久的山海古城,它就是名冠华夏的台州城。台州不仅坐拥绮丽秀美、浪漫旖旎的山水风光和海岛风景,更是一座充满活力的美食之都,台州元宵节的珍馐美食堪称一绝。有趣的是,台州元宵节并非传统的正月十五,而是正月十四。正如当地谚语所言:“正月十四是元宵,家家糟羹蛤蜊调。”每逢正月十四,台州家家户户都要吃羹团聚、燃灯助兴,各种丰富多彩、别具一格的元宵民俗活动令人流连忘返。

台州元宵节为何提早一日

正月十四闹元宵,在台州古已有之。据《台州府志》中记载,五代时期,吴越国国王钱镠下诏元宵节放假五日,官民同庆元宵。在吴越国境内,“俗以十四为重”,这天,上至宫廷、下至百姓都要燃灯,妇女们还要行走百步,以求祛疾除病。有关正月十四闹元宵的由来,民间有“孝子说”“战事说”和“筑城说”等。

孝子说

元末,朝政腐败,民不聊生,江南百姓负担着苛重的赋税与徭役,导致各地农民起义风起云涌。方国珍,台州黄岩人,世代从商,以贩盐为生,后因聚众劫船被朝廷招安,任定海尉一职。元至正十四年(1354年),方国珍率领浙东农民军攻入台州府,后建国称王。相传,方国珍极为孝顺,他的母亲崇信佛教,每月朔、望两日均吃素斋。正巧,这个时间与传统的正月十五元宵节相冲突。为了使自己的母亲能够享受节日佳肴、与民同乐,方国珍便下诏改制,将元宵节定为正月十四这一天。

另一说源自秦鸣雷孝顺伯母的故事。秦鸣雷,台州临海人,明嘉靖年间高中状元。幼年时,他的父母便早早离世,恰巧伯父秦文和伯母杨氏膝下无子,遂将其收养。伯母视秦鸣雷如亲子,对他进行悉心栽培。后来,秦鸣雷身居高位但不忘旧恩,始终孝顺伯母。伯母向来与人为善,且潜心礼佛,恪守十五斋戒,哪怕是元宵节也一如既往不吃荤食。为了让伯母不留遗憾,秦鸣雷特意提早一日过元宵节。台州百姓知悉此事后,感念秦鸣雷的孝顺之举,便争相效仿,后约定成俗。

战事说

明嘉靖年间,倭寇屡屡侵扰浙东沿海一带。相传,某年正月十四,戚继光带领戚家军在台州沿海围剿倭寇。倭寇无船出海,一路逃至台州黄岩,并趁夜色藏匿于橘林之中。戚家军赶到后,百姓纷纷燃灯,散布至黄岩岛各处,协助戚家军剿灭残敌。倭寇在灯火通明的黄岩岛上无处藏匿,被悉数歼灭。为了纪念戚继光抗倭的壮举和黄岩民众的智勇援助,当地百姓遂将元宵节的日期改为正月十四。据记载,百姓们会在正月十四夜晚燃灯庆祝,此后相沿成俗。

筑城说

据清代编纂的《台州外书》中记载,古时台州人过元宵,主要以肉、菜、粉作羹,“以多为贵”,谓之吃糟羹。相传,唐初大将军尉迟恭(一说是台州刺史尉迟缭)在台州临海修筑城墙时,正逢正月十四,天气寒冷,风雪交加,食物难以保温送至军中。为使筑城将士吃上热饭,当地百姓便将所有食物倒在一起烧成“大锅羹”。喝过“大锅羹”,将士们周身发热、寒气消散,干劲十足,筑墙效率大大提升。后来为纪念此事,感怀城墙修筑不易,民间便有了正月十四吃糟羹过元宵的习俗。

别具一格的元宵盛会

吃糟羹

糟羹是台州地区民众元宵节常吃的传统小吃,又名“山粉糊”“番薯粉糊”,当地人又称之为“糊头羹”“糊辣沸”。这是一种以山粉为主料,佐以精肉、冬笋、香菇、荸荠、油豆腐、胡萝卜、年糕、菠菜等各种配料熬煮而成的糊状小吃。据传,当年戚继光在台州抗倭时正值正月十四,怎奈军粮运送不及时,导致士兵们粮食匮乏。爱民如子的戚继光不想叨扰当地百姓,于是军中的解粮官便想出了一个办法,他将剩余的粮食、水、时令蔬菜、肉类等一起放入锅中熬煮成羹粥分发给士兵们食用。当地百姓听闻此举,纷纷效仿制作糟羹以纪念戚继光。

除了制作方法较有特色之外,糟羹的吃法也颇为讲究。据说,台州的老食客们吃糟羹的时候,不用筷子不用勺,捧起糟羹,边喝边转,一眨眼的工夫就碗底朝天。吃糟羹的顺序也有说法,一般在正月十四吃咸羹、正月十五吃甜羹,寓意先咸后甜,生活越过越甜。此外,当地还流行讨羹,即羹要讨着吃。相传,谁要是在正月十四夜里讨到七碗糟羹,来年就会双眼雪亮,读起书来更能聚精会神,所以台州当地的孩童每逢正月十四夜里,便会手捧自家的搪瓷瓦罐挨家挨户地讨“亮眼羹”。更有一说认为谁家门口的讨羹队伍排得长,谁家来年就能财源广进。

一碗糟羹,装得了咸甜百味,也载得下人间真情。台州临海方言将日子唤作“日脚”,日子长了脚,时间流逝便如白驹过隙。临海百姓希冀日子能够走得慢一点,便用糟羹的黏稠粘住“日脚”,让家人团圆的时刻更长一点。值得一提的是,在台州还有新媳妇正月十四夜里下厨制作甜羹的习俗,正如《新娘嫁词》中所写:“三日入厨下,洗手作羹汤。未谙姑食性,先遣小姑尝。”新媳妇们将幸福美满化作甜羹里的桂圆、红枣和葡萄干,分享给家人和邻里街坊。

观特色花灯

台州的元宵灯会兴于唐、盛于宋。与其他地方不同的是,台州人喜欢“十四夜,间间亮”,据传是为纪念当年台州百姓十四夜亮灯,协助戚继光剿灭倭寇而来。入夜后,台州满街的花灯犹如“东风夜放花千树”,其中,最引人注目的便是台州仙居独创的针刺无骨花灯及在黄岩一带流行的橘灯。

仙居无骨花灯制作技艺始于唐代,又名“唐灯”“神灯”。据传,唐开元年间,一位秀才夜行至深山后迷路,不幸跌落山崖,偶遇仙女相救,并赠予“神灯”助他平安归家。秀才感念仙女的救命之恩,便凭记忆将“神灯”仿制出来,并高悬于书房。而后,秀才在当年的科举考试中高中状元,人们便将这种花灯称为“状元灯”,并纷纷进行仿制,这一制作技艺也开始在坊间流传。

从形制上看,仙居无骨花灯小巧玲珑、古朴典雅,素有“中华第一灯”的美誉。花灯灯体不大,内部无骨架,外部用绣花针刺的纸片粘贴而成;每盏灯由10~60个不等的灯面组成,形态各异,色彩艳丽。花灯的灯光由里透出,轻柔地勾勒出灯壁的图案,或神话传说,或生机万物,格外引人注目。

仙居无骨花灯因“无骨”和“针刺”的独特工艺而闻名遐迩。灯体由红、绿、黄多种颜色的土纸粘贴而成,遂无需用骨架支撑。针刺工艺尤为繁杂,需用一种名为“水上漂”的绣花针进行针刺,每盏花灯均有万孔之多,一针刺错便前功尽弃。“藏珍不易,传宝多艰”,囿于历史原因,仙居无骨花灯的技艺失传了很长时间,直至改革开放后才得以重新焕发光彩。如今,每一盏仙居无骨花灯都需经过绘图、粘贴、烫纸、剪样、装订、凿花、复制、针刺穿孔、装饰等13道工序才能完成。2006年,灯彩(仙居花灯)被列入全国第一批非物质文化遗产名录。

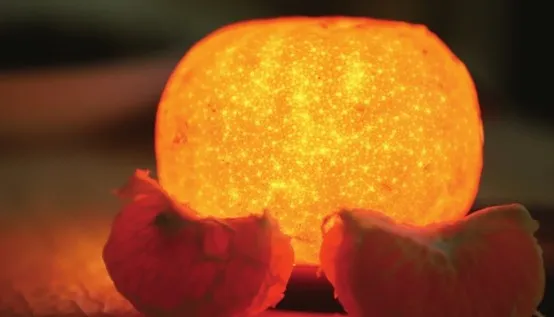

黄岩橘灯是台州十四夜灯会的另一大特色花灯。橘灯制作工艺简单,先剥开橘子的上端,然后取出橘肉并在橘皮中倒进芯油,放上一小根油带或灯芯草,点上火后,一盏泛着黄光的橘灯便制作完成。相传,南宋高宗赵构曾避难至章安(今浙江省台州市椒江区),船泊金鳌山下,时值元宵佳节,有两艘贩卖柑橘的船只冲撞了高宗的御船。高宗不仅没有怪罪商贩,还下令买下整船的柑橘分发给禁卫,并命令他们食过橘肉后,将橘皮制作成碗,并在其中贮油,点亮后置于水中漂流。放橘灯习俗便由此而来。

赏细吹亭

吃罢糟羹、赏过花灯,台州百姓开始欣赏细吹亭。细吹亭是江南民间特有的艺术形式,主要由一座同被命名为“细吹亭”的亭子和随行演奏的乐队组成,亭子内里无人,常由四人抬举。通常情况下,细吹亭乐队的编制由两把二胡、一把琵琶、一把三弦、一支竹笛、一支洞箫等组成;常奏民间临海词调,如《梅花三弄》《六十四板》《将军令》等经典的江南丝竹乐曲。夜晚时分,随着亭子的缓慢前进,清雅的乐声在石板街上幽幽散去,带走了城市的喧闹,只剩下元宵夜的宁静祥和。

细吹亭的颜色古朴素雅,制作技艺精巧:上部为顶架,四角挂16盏明珞灯,并用绣有芝兰芳草或山水人物的锦缎作霞帔。中间是四面或八面花窗,窗两边是琉璃片,琉璃片上写有对联,以示吉祥如意,窗楣上镶嵌精雕的金龙,神态逼真;亭子正中间挂一盏气灯,下有一个香炉,出游时点燃檀香,芳香缭绕。如今的细吹亭已有些许变化,框架多用杂木制作,主体为二层结构,中间挂的气灯改为电瓶电灯,四角的明珞灯也变作四盆鲜花,将古典与现代、传承与创新巧妙相融。

细吹亭是临海古城的独创,据传最早为清嘉庆年间刘梦奎、于恭宗所创,距今已有200多年的历史。道光年间,台州文士张晓山组织“昭德社”,专门制作和改进细吹亭。

灯火里的台州韵味

“台州地阔海冥冥,云水长和岛屿青。”唐代诗人杜甫笔下的台州山高水阔,州岛环抱。一方水土养一方人,土生土长的台州人极其讲求和合包容,正是秉持“以和为贵,有容乃大”的开放胸襟,让众多饱含古城意蕴的习俗瑰宝得以在灯火盛宴中绵延至今。

追溯习俗起源,台州人的家国情怀和慈孝之心尽显。无论是明代民族英雄戚继光在台州创下的九战九捷,还是台州刺史尉迟缭带领将士修筑台州城墙,这些英雄们在台州府城为民奉献的壮举都被深深地镌刻在台州元宵节文化中。此外,为母改制的方国珍和为伯母提前度节的秦鸣雷,他们的慈孝品质皆被台州百姓口耳相传,伴随着一碗又一碗的糟羹,歌颂至今。

谈及习俗本身,更能深刻体会到台州百姓的和合品性。每逢元宵佳节,台州人喜听细吹亭演奏的和合之音,就连吃糟羹都要相送亲朋、互赠邻里,正应了临海人的那句老话:“亲眷篮对篮,邻舍碗对碗,今天你送一篮,明天我端一碗,再大的嫌隙也让这黏稠的糟羹给缝补起来了。”糟羹的制作技艺尤为体现和合的精髓,毫不相干的食材被混在一起烹煮一锅,互不夺主次、互不掩味道,保持平衡,口感丰富,吃起来别有风味。

聊到习俗发展,不得不赞叹台州手艺人不断创造、传承和创新的工匠精神。可以想象,若无具有传承精神的台州手艺人李湘满,这盏无骨花灯便可能在历史的角落里黯淡熄灭;若无细致改进、创新细吹亭的民间艺术家,我们便可能再也听不见这古朴清雅的丝竹之音。

台州元宵节起源众多、习俗荟萃,如糟羹一般包罗万象,难以逐一述清;但可以肯定的是,十四夜灯火盛宴里的热闹非凡、和合包容会随着一代又一代台州人传承下去。

【责任编辑】王 凯