基于电磁兼容技术的PCB设计方法研究

2025-02-20李思远刘婷婷王轩宇韩潇哲

摘要:随着电子系统的速率与密度不断提升,印制电路板(Printed Circuit Board,PCB)的设计复杂度也与日俱增,由此带来了更多的电磁兼容问题。通过分析电磁兼容性机理及PCB设计中的电磁干扰现象,分别在时域、频域下建模仿真,研究了布线类型和屏蔽地线对电磁兼容性的影响。在实际应用中,可以通过布带状线及插入屏蔽地线的方法抑制电磁干扰对PCB级电磁兼容性的影响。

关键词:电磁兼容;串扰;耦合

中图分类号:TN03" " 文献标志码:A" " 文章编号:1671-0797(2025)03-0031-05

DOI:10.19514/j.cnki.cn32-1628/tm.2025.03.009

0" " 引言

电磁兼容技术(Electromagnetic Compatibility,EMC)本质即“电磁和谐”,主要探讨电磁干扰及其抗干扰能力,因此电磁兼容最终是一种综合各方面考虑之后的折衷结果,也是一种最优化的设计[1]。电磁兼容性指的是设备、分系统、系统在同一特定的电磁环境中,能够同时正常运行并完成各自功能的能力。同时,它们所发出的电磁辐射也应控制在规定的限值内,以免干扰其他设备的正常运行,从而实现设备间和系统间的相互不干扰、可靠协同工作。因此,电磁兼容是电磁干扰的对立统一,是一种相互妥协的结果[2]。

目前,电子系统正在向高速率和高密度发展。随着电子系统体积的不断减小,集成电路的集成度却在持续提升,这导致印制电路板上的元器件和印制线变得愈加密集,印制板层数也在不断增加,并且信号的速率和频率逐渐提高,信号的上升时间越来越短。这些变化使得电磁环境愈加复杂,设备内部由于电感耦合和电容耦合而引发的电磁兼容问题也随之增加,由此引发的信号完整性及功率完整性问题也愈发严重[3]。因此,PCB的电磁兼容性是系统EMC的根本。PCB的电磁兼容性属于部件级EMC问题,其涉及PCB元器件的合理布局、印制线设计、PCB互联等问题。本文将以电磁兼容技术在PCB设计中的应用为落点,通过建模及仿真验证的手段重点讨论辐射干扰这一电磁干扰现象对PCB上受扰信号的干扰程度及影响机理,并利用插入屏蔽地线、优化布局等手段验证电磁兼容技术在PCB设计中的优化效果。

1" " PCB设计中的电磁干扰现象

在PCB设计布局布线中,电磁干扰问题主要分为如下三类:1)印制线辐射电磁干扰:高频率信号通过印制线传输时会形成电磁辐射,导致周围电路无法正常工作。尤其是耦合长度较大的印制线、高速率信号线和载有大电流的信号线,其上的信号电压和电流变化较大,变化的电场引起更大的位移电流,变化的磁场引起更大的感应电流,进而形成电磁辐射干扰[4]。2)互耦电磁干扰:当多条信号线或电源线之间线间距过小或耦合长度过大时,它们之间会产生电磁耦合现象。实际的耦合机制是通过电场和磁场实现的,在系统中,任何两个线网之间总会有电磁场产生的容性耦合和感性耦合。这两种耦合现象会通过串扰的形式表现出来。同时串扰无法消除,只能采取相应的优化措施减少串扰的幅度,达到系统允许的安全容限水平以下。3)屏蔽地线电磁干扰:所谓屏蔽,就是用导电材料制成的金属屏蔽体将电磁干扰源限制在一定范围内,使干扰源从屏蔽体的一面耦合或辐射到另一面时受到抑制或衰减。屏蔽的要点在于完整的屏蔽导体和良好的接地,屏蔽地线作为信号回流的路径,若不能通过过孔连接至信号参考地,其上的噪声将会在接地两端来回反射,进一步增大电磁干扰[5]。

因此,在客观可以实现的条件下,应尽量采用以下设计方法:1)合理布局,根据信号线速率、类型合理选择布线类型,尽量使用带状线布线。2)短信号路径,尽量缩短信号线的长度,减少信号的延迟和辐射,同时降低对地的寄生电感。3)屏蔽与隔离,对于特别敏感或产生强干扰的区域,可以采用插入屏蔽地线的方法进行屏蔽和隔离。4)接地设计,设计合理的接地回路,确保屏蔽地线阻抗最小化,减小耦合噪声。

2" " 建模和仿真分析

对影响信号质量的导线串扰因素进行研究,可知PCB布线类型与导线辐射干扰强度有着密切的关系,并且可通过插入屏蔽地线的手段降低辐射干扰强度。通过建立两类单端信号线不同布线类型及有无屏蔽地线的设计模型,衡量受害线上的串扰幅度。

2.1" " 建模

在仿真软件中建立两类单端信号平行布线的设计模型,如图1、图2所示。该模型为八层的PCB板,布线层铜厚均为0.7 mil,布线在第一层和第三层,第一层的布线为微带线,第三层的布线为带状线,第二层及第四层为地或电源层,作为参考平面层。中间介质层的介电常数为4,第一层单端信号微带线线宽5.4 mil,第三层单端信号带状线线宽5.2 mil,阻抗控制为50 Ω。本节所有仿真都以该设计模型作为仿真基础。

2.2" " 布线类型对串扰的影响

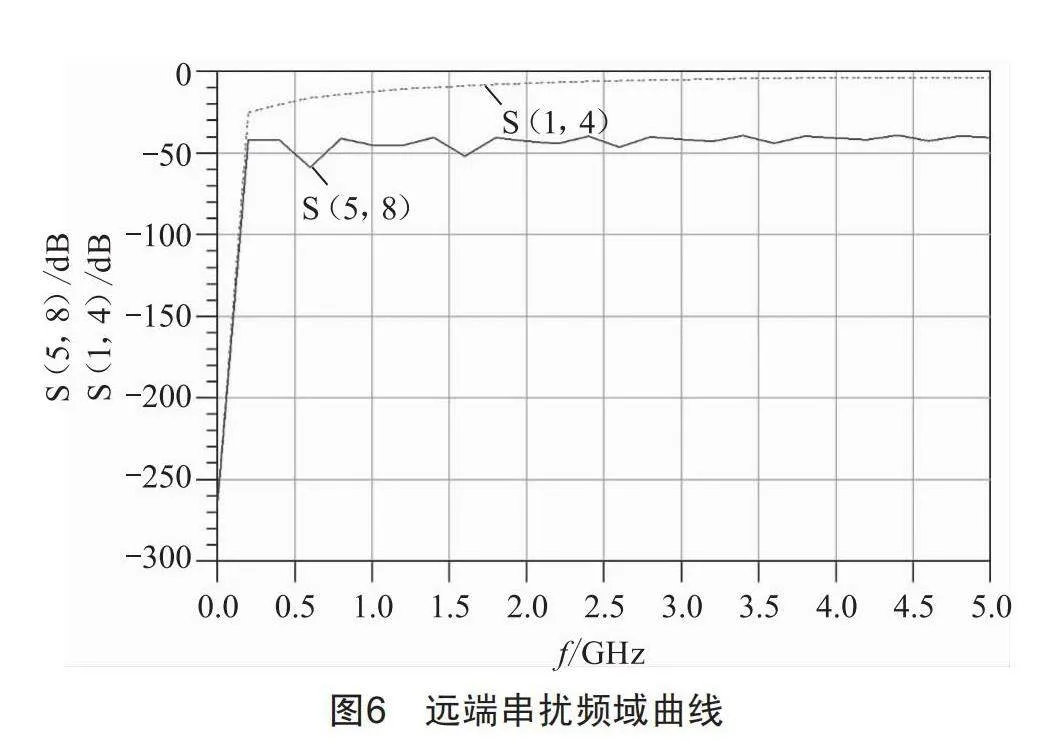

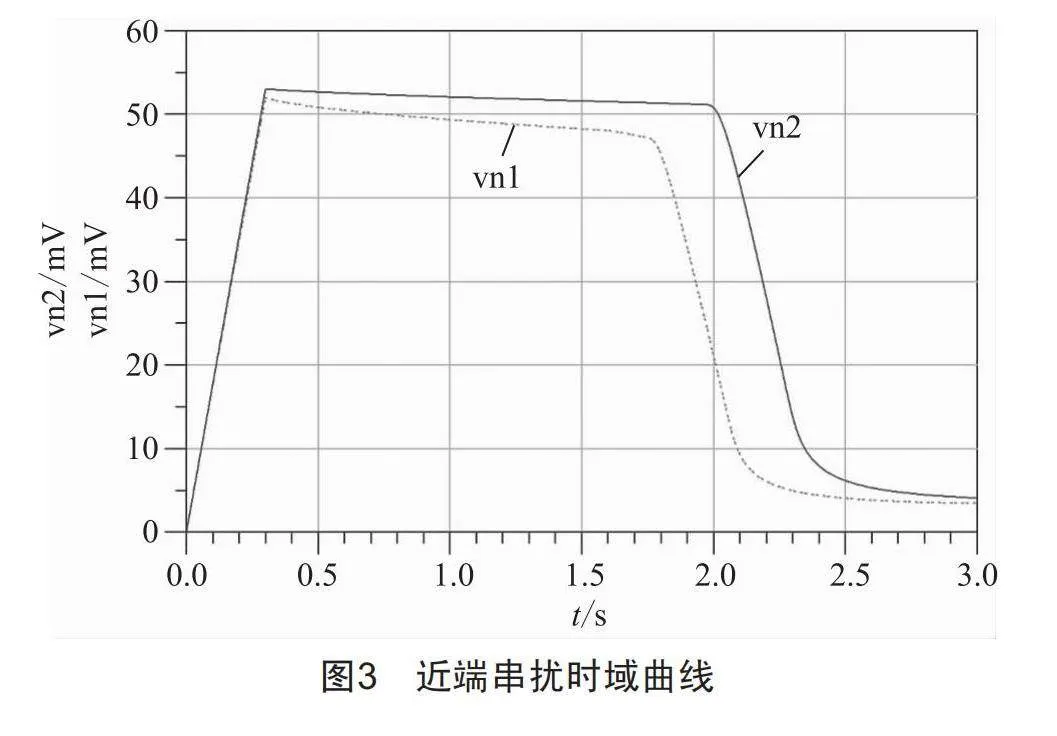

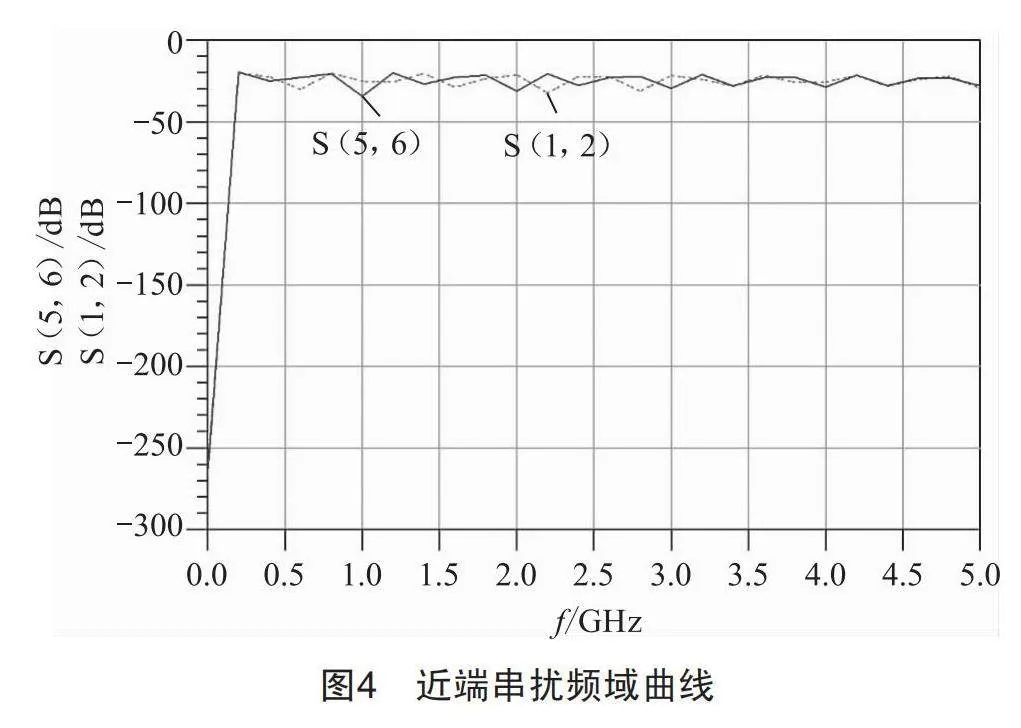

为研究单端信号布线类型对串扰的影响,在设计模型的基础上,选取两根第一层微带线与两根第三层带状线分别进行仿真分析,耦合长度为6 000 mil,电路仿真模型的其他参数和仿真求解配置保持不变。根据测量位置和信号传输方向的不同,可以把串扰分为近端串扰和远端串扰。对链路进行无源仿真,分别得到时域和频域串扰仿真结果,近端串扰对比曲线如图3、图4所示,远端串扰对比曲线如图5、图6所示。

在图3~6中,vn2、vf2、S(5,6)、S(5,8)为实线,表示带状线的时域及频域曲线,vn1、vf1、S(1,2)、S(1,4)为虚线,表示微带线的时域及频域曲线。分析时域曲线可以得到,微带线和带状线的近端串扰幅度相差不大;微带线的远端串扰峰值可达130 mV,而带状线的远端串扰几乎为零。这是由于该设计模型下带状线上下介质层的介质材料是同质且均匀的,其相对容性耦合与相对感性耦合完全相同,此时奇模信号与偶模信号以相同速度传输,不存在远端串扰。如果带状线不均匀,其结果会有一些差异,但远端串扰依然会远远小于微带线的远端串扰。分析频域曲线可以得出相同的结论,微带线的远端串扰S参数趋近于0,而带状线的远端串扰S参数保持在-50 dB,显著小于微带线的远端串扰。

因此,从时域、频域的分析结果可以得出结论:对于耦合长度较大的信号传输线,可以通过优化布局这一电磁兼容手段,将其布线至带状线层,从而大大减少远端串扰。

2.3" " 屏蔽地线对串扰的影响

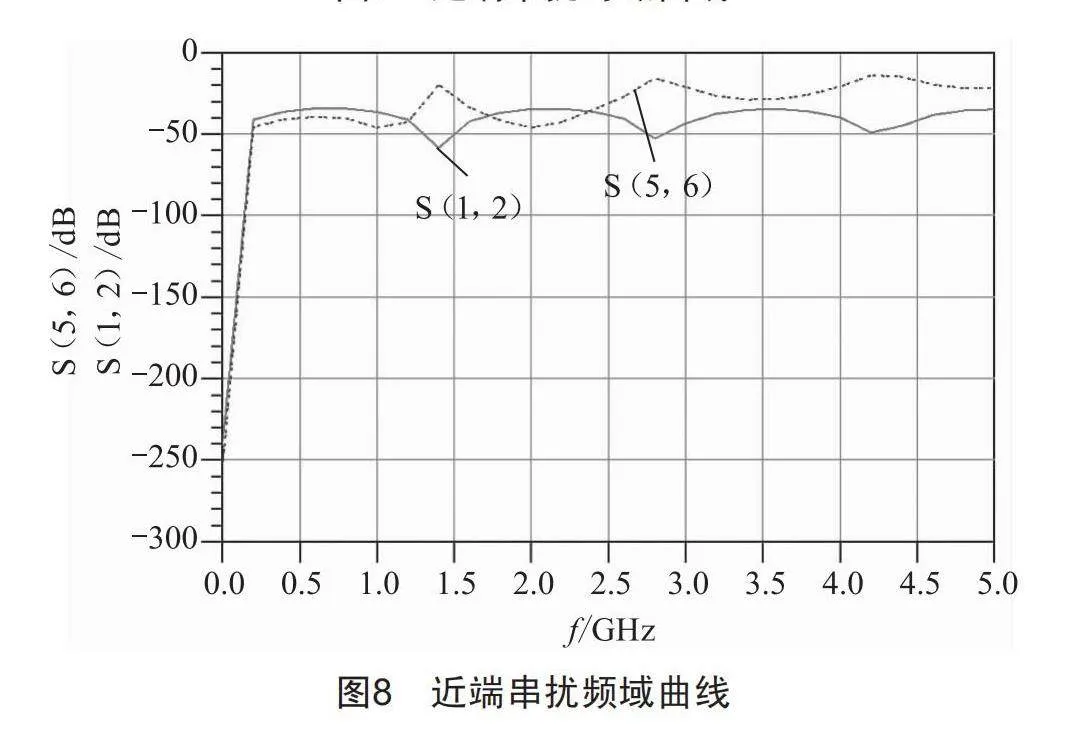

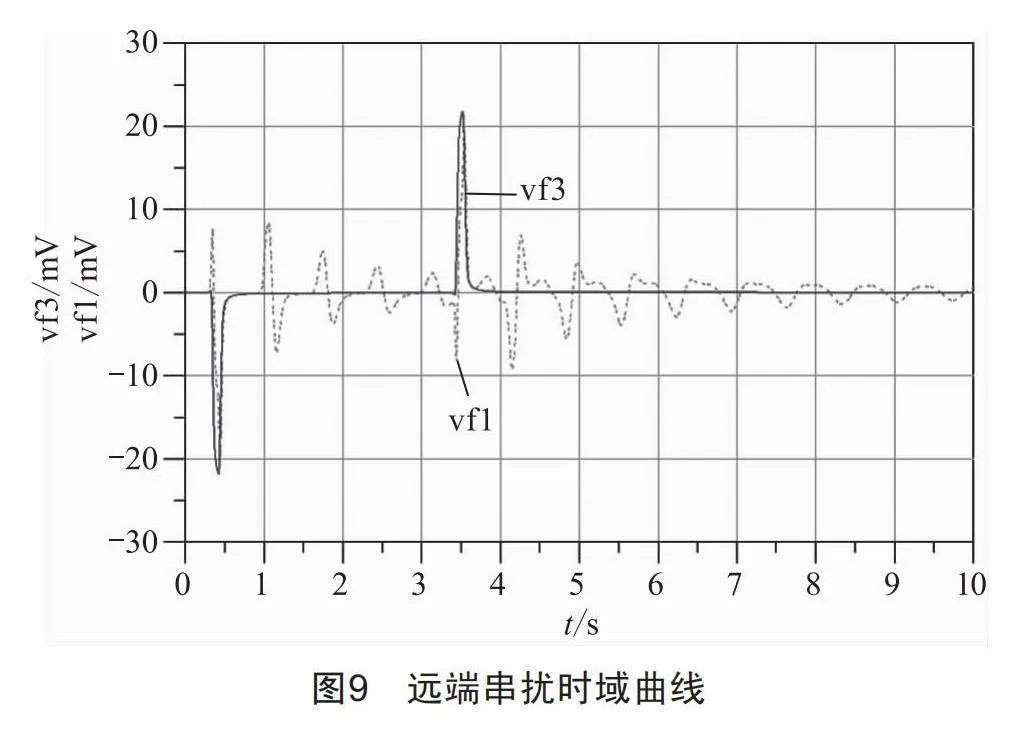

为研究屏蔽地线对串扰现象的优化效果,在两根单端信号微带线之间插入屏蔽地线,目的是引入低阻抗回路,将攻击线上发射出来的干扰引入到地回路。屏蔽地线与两根单端信号线等长等宽,耦合长度为2 400 mi1。对链路进行无源仿真后,可以获得时域和频域的串扰仿真结果,近端串扰对比曲线如图7、图8所示,远端串扰对比曲线如图9、图10所示。

在图7~10中,vn3、vf3、S(1,2)、S(1,4)为实线,表示无屏蔽地线时的时域及频域曲线,vn1、vf1、S(5,6)、S(5,8)为虚线,表示插入屏蔽地线后的时域及频域曲线。分析时域曲线可以得到,在两根单端信号微带线之间插入屏蔽地线后,近端串扰反而增大,并出现了类似远端串扰的脉冲,这是由于屏蔽地线缺少端接设计,攻击线产生的辐射干扰耦合至屏蔽地线后,在两端的接地点之间来回反射。这对于需要保护的受害线而言相当于一个潜在的噪声源。分析频域曲线同样可以得出,插入屏蔽地线后在0~5 GHz频带范围内串扰S参数最高达-20 dB,显著高于无屏蔽地线时的串扰S参数。

因此,从时域、频域的分析结果可以得出结论:不合理的地线布局和设计不仅无法达到减小串扰幅度的目的,还会进一步增大串扰幅度,恶化电磁兼容性。因此,在实际设计中应避免错误的屏蔽地线设计。

2.4" " 屏蔽地线有无过孔对串扰的影响

由于屏蔽地线上存在较强的噪声反射现象,因此需要对其进行优化改进。为了消除屏蔽地线上的噪声,可以沿屏蔽地线布设多个过孔,这些过孔并不直接影响从攻击线直接耦合到受害线的噪声,它们只是抑制屏蔽地线上产生的噪声电压。屏蔽地线上的噪声只在过孔之间的区域产生,过孔越多,屏蔽地线上的噪声就越小,意味着耦合到受害线上的噪声就越小。

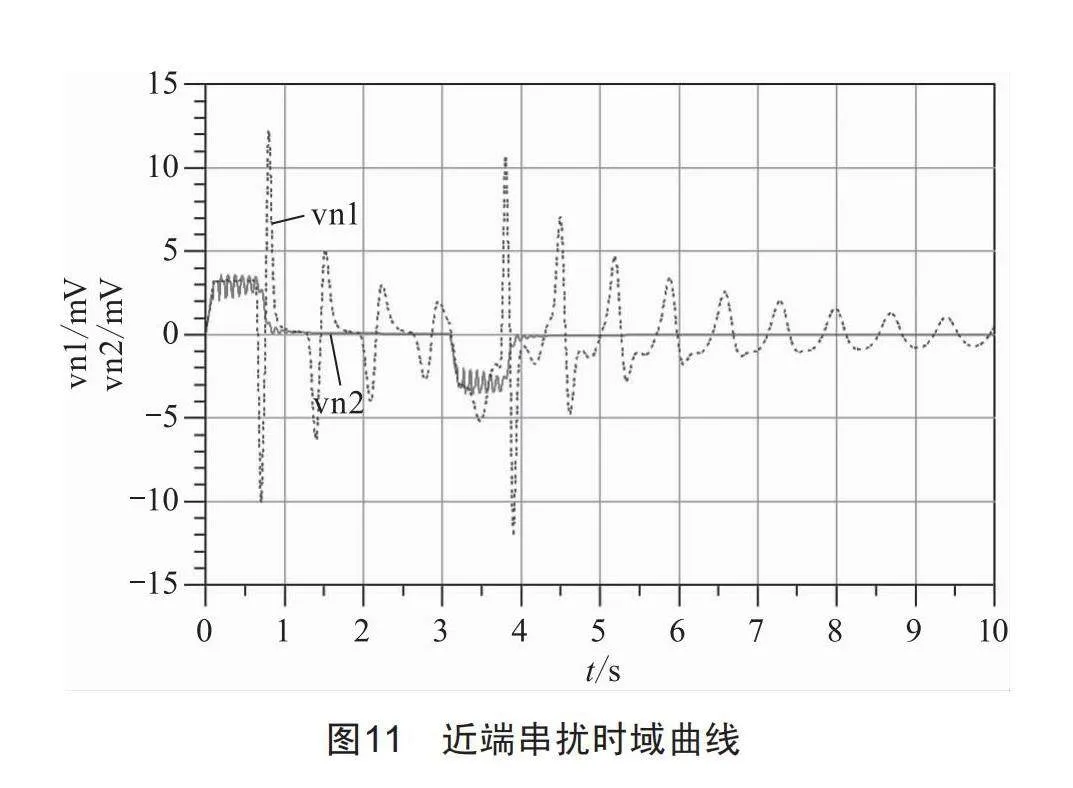

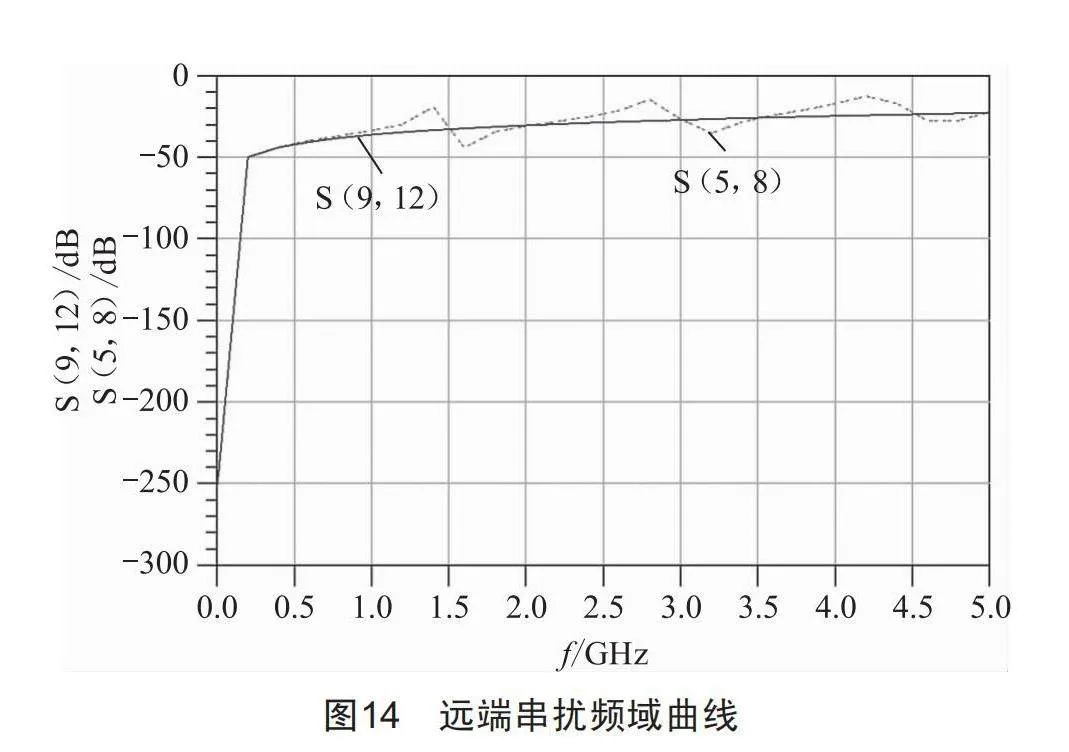

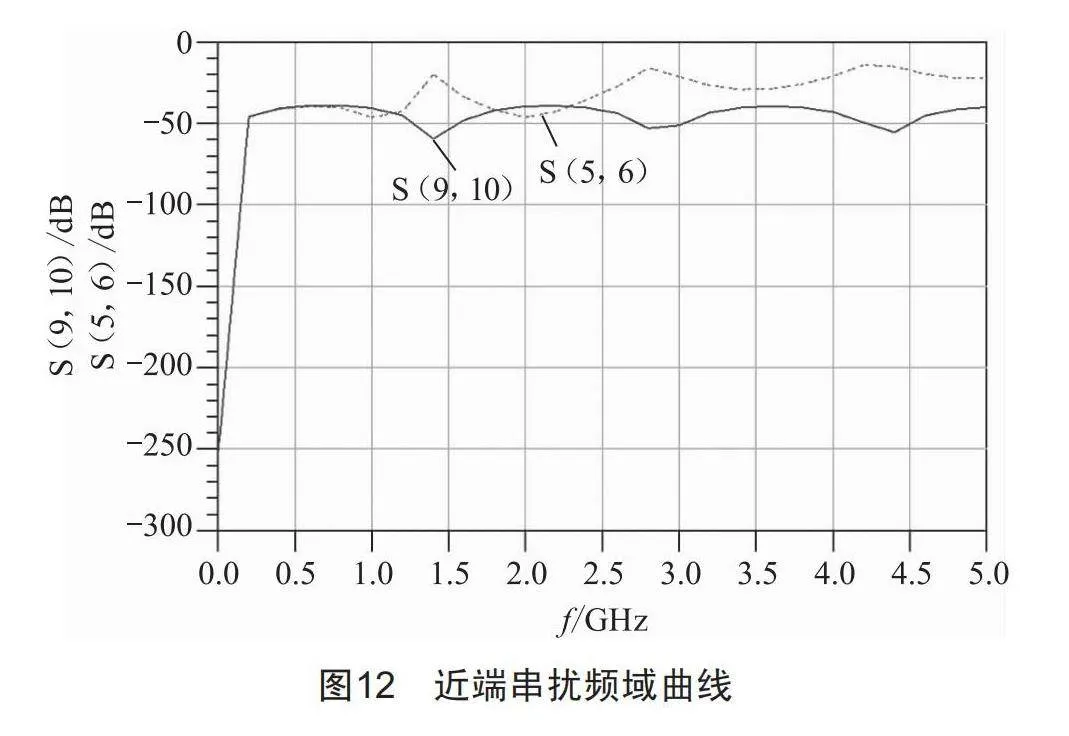

为研究增加屏蔽地线过孔对串扰现象的优化效果,基于2.3节基础模型,在两根单端信号微带线之间的屏蔽地线上每隔300 mi1布设一个过孔,目的是消除攻击线耦合至屏蔽地线上的噪声,使得屏蔽地线可以起到良好的屏蔽和隔离作用。对链路进行无源仿真得到时域和频域串扰仿真结果,近端串扰对比曲线如图11、图12所示,远端串扰对比曲线如图13、图14所示。

在图11~14中,vn2、vf2、S(9,10)、S(9,12)为实线,表示屏蔽地线有过孔时的时域及频域曲线,vn1、vf1、S(5,6)、S(5,8)为虚线,表示屏蔽地线无过孔时的时域及频域曲线。分析时域曲线可以得到,在两根单端信号微带线之间的屏蔽地线上布设过孔之后,不论是近端串扰噪声还是远端串扰噪声均得到了显著改善,串扰峰值下降了10 mV左右。分析频域曲线可以得到,屏蔽地线布设过孔后在0~5 GHz频带范围内串扰S参数保持在-50 dB附近,显著低于屏蔽地线无过孔时的S参数。

因此,从时域、频域的分析结果可以得出结论:具备密集过孔的屏蔽地线可以起到有效屏蔽隔离的作用,减小攻击线耦合至受害线上的噪声。

3" " 结束语

本文研究了电磁兼容技术及PCB板上常见的电磁干扰现象,结合仿真工具进行建模,并从时域和频域两个角度进行无源链路及电气特性仿真,研究了布线类型、有无屏蔽地线、屏蔽地线有无过孔对串扰的影响。观察仿真结果得出,带状线相较于微带线串扰幅度更低,具有密集接地过孔的屏蔽地线可以显著降低攻击线耦合至受害线上的串扰幅度。因此,在实际设计中,针对重要、敏感的信号线,应尽量采用带状线进行布线,并在攻击线与受害线之间插入具有密集接地过孔的屏蔽地线,抑制串扰影响,提高信号质量,改善PCB板电磁兼容性。

[参考文献]

[1] 路宏敏,余志勇,李万玉.工程电磁兼容[M].2版.西安:西安电子科技大学出版社,2010.

[2] 肖永平,马世娟,倪晓东.频率源中关键信号电磁兼容研究[J].电子设计工程,2024,32(19):115-118.

[3] 李千.高速PCB设计中串扰与反射的研究[D].哈尔滨:哈尔滨工程大学,2016.

[4] BOGATIN E.Signal and power integrity-simplified[M].London:Pearson Education,2010.

[5] 黎玉刚,徐宏伟,周玉清,等.屏蔽技术在电子设备电磁兼容设计中的应用[J].微波学报,2012,28(增刊3):263-265.

收稿日期:2024-10-17

作者简介:李思远(1997—),男,内蒙古人,助理工程师,研究方向:信号完整性、电磁兼容。