PhET软件在化学跨学科教学中的应用

2025-02-17刘汝凤兰威周业虹英华

在高中化学、物理和生物学教学中,物质结构单元相关概念较为抽象而成为学生学习的难点。学生死记硬背,难以灵活运用物质性质等知识解决实际问题。PhET互动仿真模拟软件的应用为教师开展物质结构与性质相关内容的跨学科单元设计与实践提供了便利。笔者以“从原子结构到分子构建”为例,探讨如何借助PhET软件设计驱动性任务,引导学生深度学习,进而提升学生对物质结构概念的理解与应用能力。

一、应用互动仿真模型平台教学的背景与价值

(一)教学挑战:概念抽象不易理解

高中化学、物理和生物学等学科的课程标准对学生提出学业要求,必须掌握物质结构单元知识,如原子结构及其性质、生物大分子等。然而,笔者在教学中发现,学生在学习原子结构和化学键时面临较大困难。主要原因之一是学生对化学式的认知往往停留在记忆层面,而这部分内容较为抽象,学生难以直观理解和掌握。我们的研究对象是微观粒子,但这些粒子无法直接用肉眼观察,且与学生日常生活经验相距甚远,缺乏直观的手段辨识微观粒子。

(二)PhET平台:互动性与可视性完美结合

为了应对上述挑战,PhET仿真交互式软件被引入课堂。PhET平台由诺贝尔物理学奖得主卡尔·威曼于2002年创立,是一款由不同知识主题构建而成的独立、互动式教学游戏软件。该平台最大的特点是将互动性与可视性结合,使学生在与仿真软件互动的过程中能够主动猜想并调整参数。学生可以观察到与预想相符或出乎意料的直观变化图像,这种互动体验不仅增加了学习的趣味性,还促进了学生对模型的认识、理解和应用,实现了学生学习过程中思维的显性化[1]。

(三)数字化教学之利:提升学生的数字化探究能力

PhET仿真交互式软件的引入与《义务教育信息科技课程标准(2022年版)》提出的总目标相契合,旨在提高学生的数字化合作与探究能力。学生应用PhET软件,能够在数字化环境中发挥学习自主性,针对问题设计探究路径,以模拟验证和可视化呈现等方式开展探究活动,得出探究结果[2]。用这种方式教学不仅能提升学生对物质结构概念的理解和应用能力,而且能培养学生的创新精神和适应数字化学习环境的能力。

二、跨学科单元教学设计框架

(一)明确目标:构建“位—构—性”系统认识模型

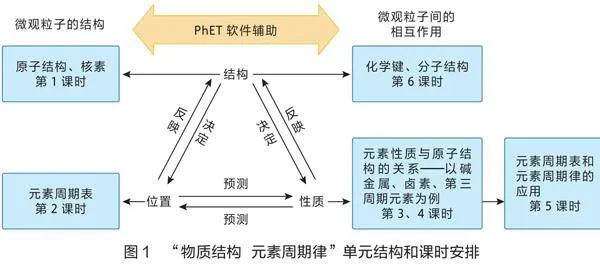

学生认识原子结构是从微观层面学习科学的基础。学生需要经由探究不同元素原子结构之间的规律性联系,构建“位—构—性”系统认识模型,建立对元素和物质性质的新视角和系统思维框架(如图1)。其目的在于让学生初步建立“结构决定性质”的学科大概念[3],提升学生“宏观辨识与微观探析”素养[4]。学生认识原子结构不仅是理解微观世界的基础,也是分析原子结构稳定性和原子间相互作用的关键,为理解化学键概念打下坚实基础。从微观粒子和能量的视角出发,学生可以深刻理解化学变化中物质变化的本质和能量转化的本质。化学键作为从原子结构到分子构建的桥梁,教师指导学生对其进行探究有助于发展学生的证据推理和模型认知学科核心素养。

(二)开展前测:摸清学生认知起点与障碍点

为了摸清学生在学习本单元知识之初的认知起点和障碍点,笔者对高一新生做了单元教学前测问卷调查。数据显示,学生普遍对原子结构有一定了解,能够借助实验现象和卡通动画感性地认识到物质由元素组成,微观由分子、原子构成。然而,学生对原子构成和化学反应发生在最外层电子的认知不清晰,对原子结构示意图的表征也不准确。这表明学生对原子及其反应的本质还处在模糊的微观认识水平阶段。鉴于物质结构研究对象是无法直接用肉眼观察的微观粒子,且距离学生的生活实际较远,缺乏直观的实验辅助微观粒子的辨识,笔者打算借助PhET仿真交互式软件破解学生认知瓶颈,以引导他们由原子结构顺利衔接进入化学键,开启这一单元的学习。

(三)建立框架:设计“从原子结构到分子构建”的教学路径

结合以上分析,笔者确定了“从原子结构到分子构建”跨学科单元教学目标,设计了教学路径:在科学方面,学生要了解原子结构及化学键发展史,构建科学的原子分子结构模型,认识原子结构各组分之间的数量关系,且了解构建分子的一般思路,能科学构建陌生分子;在技术方面,借助PhET建立并评价模型,了解数字技术在科学学习中的应用;在工程方面,体会建模学习的过程,能提出自主构建原子、分子的方案并进行评价;在数学方面,了解数学均值、极值模型的应用,用数学图形描述分子的大小、排列和空间结构。

建立该教学框架旨在利用PhET软件,引导学生从原子结构到分子构建参与跨学科学习,实现深度学习,提升学生对物质结构概念的理解与应用能力。

三、PhET软件在原子与分子模型构建中的应用

(一)构建一个原子

1.学习任务一:建立原子模型

笔者让学生探索“原子和离子有何区别”,使用Build an Atom软件的Atom功能区,尝试构建氢原子和碳原子,点击功能键,结合电子云模型,直观理解原子与离子的区别。

学生参与上述活动实现认知进阶。他们感知原子形成过程,探索原子构成要素,感受微粒活动范围,加深了对原子结构的理解。同时,知晓电子在原子核引力场中的排布,以及电子云模型的发展,理解科学模型的变化性。

2.学习任务二:表征一个原子

笔者让学生用化学符号表示原子或离子,使用Build an Atom的Symbol功能区,分组合作,探究如何表征原子。

学生自主探索和合作,完成原子空间结构到符号表征的转换,感受微粒符号表征的变化,提升了微观探析和符号表征能力。

3.学习任务三:竞技游戏自评与互评

在笔者引导下,学生探究“如何多维度认识原子结构中微粒关系”,进入Build an Atom的Game功能区,参与比赛,完成自评和互评。

学生参与竞技活动,厘清原子结构与元素周期表的关系,强化微观结构和符号表征能力,建立了正确的元素观。

4.学习任务四:同位素及原子相对质量模型构建

笔者让学生思考“同位素原子占比变化如何影响元素相对原子量”,使用Isotopes and Atomic Mass软件的Mixtures功能区,合作探究同位素与元素概念的关联。

学生利用Isotopes and Atomic Mass软件进行探索,加深了对元素相对原子量的认知,建立了解决混合物问题的思维模型。

(二)构建一个分子

1.学习任务一:构建熟悉的分子

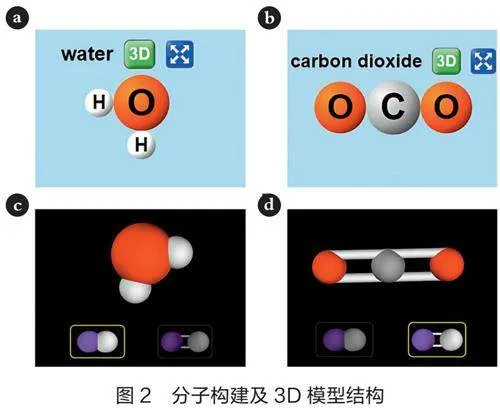

笔者问:“原子外层电子排布与稀有气体原子相同时,会有哪些新发现?”学生使用Build a Molecule软件的Single功能区,构建了熟悉的分子模型并观察其结构(如图2)。

学生参与上述探究活动,认知水平实现进阶。他们从熟悉的化学物质出发,分析分子构成,建立化学键概念,认识分子的空间结构,初步形成分子构成的思路。

2.学习任务二:创造一个“新”分子

“能否创建一个未知的‘新’分子?”学生积极面对挑战,使用软件的playgroung功能区,分组合作构建新分子(如图3)。

学生自由探索分子的构成,对分子构成有清晰思路,提升了从分子尺度认识物质结构的能力。

四、教学实践跟踪诊断与评价

(一)跟踪测试题设计:诊断学生的认知发展水平

为评估学生对原子结构到分子构建的认知及其应用能力,笔者设计了以下跟踪测试题进行分析与评价,为完善后续教学设计提供依据。

题1:请画出碳的同位素(8个中子)原子结构,并描述电子的排布和运动状态。

核外电子排布及运动状态的跟踪诊断数据统计结果显示,大多数学生能够从量子力学电子云模型的角度解释电子排布,了解每层容纳电子数的规律,这为后续学习原子轨道知识打下了基础。学生能够联系物理学科内容,从核对电子引力的角度理解电子排布特点,在认知发展层面实现从静态孤立到动态联系的转变,在思维层面从感性认知发展为理性分析。

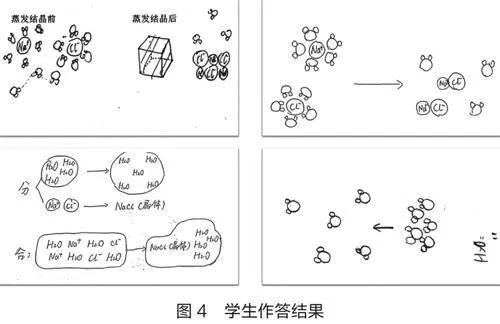

题2:请用图示画出食盐、水的微观示意图,并解释海水晒盐时为何“水走盐留”。

此题旨在诊断学生对微观粒子种类及其相互作用方式的理解水平,以及应用相关知识分析和解决真实情境问题的能力。学生作答情况显示,大多数学生能正确表达部分微观粒子,且有惊喜表现,如能从微观视角观察物质,在合作研讨中进行自我反思并完善作答。约60%的学生能描述水从液体到气体的变化过程,即表现为分子间距增大。10%的学生能联系电解质概念,画出海水中的水合阴阳离子模型,知悉“水走盐留”的微观过程(如图4)。

(二)学生认知进阶:从微观探析到问题解决

在PhET辅助的“从原子结构到分子构建”跨学科单元教学实践中,学生逐渐能区分离子键和共价键,自主分析海水晒盐“水走盐留”情境下分子间力的存在,探寻化学键强度的证据及其推理过程。学生关注阴阳离子半径大小、海水中水合离子的存在、分子存在空间结构等物质结构的核心问题,他们的宏观辨识与微观探析、证据推理与模型认知等素养得到进阶式提升[5]。

(三)教学效果:PhET软件在教学中的实证分析

学生借助PhET软件学习原子结构和共价键相关内容,摆脱了对原子结构的简单记忆,直观地再现了原子的构成,完整建构了“如何构建一个原子”的模型。从构建一个原子到根据价电子排布判断原子的稳定性,再到通过共价键构建分子,学生参与整个活动过程,符合其认知发展规律。在构建分子模型过程中,学生从熟悉分子的名称化学式到看到分子内部作用力并了解分子排列顺序,初步了解分子的空间构型,进而调用高阶思维,合理推测未知分子的构建,提高了解决问题的关键能力。

实证分析表明,教师应用PhET软件教学能够有效激发学生的学习兴趣,并帮助他们更好地理解抽象的科学概念。该软件助力学生参与直观的模型构建活动,促进了学生从微观探析到问题解决的认知进阶。学生能够逐渐区分离子键和共价键,自主分析分子间力的存在,并探寻化学键强度的证据及其推理过程。学生的化学学科核心素养得到了显著提升。然而,PhET软件也存在一些局限性,例如部分内容为英文表达,需要评估学生的接受度;可参考的教学案例较少,需要教师根据学情设计教学方案。科学合理地应用数字技术对于激发学生学习兴趣、丰富学习模式、助力学生理解抽象概念具有重要作用,也为弥补传统理论教学和实践教学的不足提供了广阔的空间。教师应根据学生的具体情况,优化教学策略,争取教学效果最大化。

参考文献

[1] 姜言霞,王磊,苏伶俐.国际高中化学课程结构的比较研究[J].比较教育研究,2016(2):87-93.

[2] 李锋.义务教育信息科技课程“新”在哪[J].中国信息技术教育,2022(11):9-10.

[3] 李俊红.基于化学学科理解的“换个角度看世界”教学设计[J].化学教学,2020(5):46-50.

[4] 徐光伟.“宏观辨识与微观探析”学科核心素养培养探微:以“物质结构与性质”教学为例[J].中学教学参考,2019(23):79.

[5] 胡伟玉,朱永飞.基于学科大概念统摄的单元教学设计:以“物质结构与性质”为例[J].中学化学教学参考,2023(19):18-21.

责任编辑:祝元志