具身理论视域下的高中合唱数字化教学实践

2025-02-17李艳辉

《教育信息化2.0行动计划》提出,应将教育信息化作为教育系统性变革的内生变量,将信息技术与学科教学进行深度融合,推动教育观念的更新和教学模式的变革。当前高中合唱教学中,课堂大多处于机械、僵化的状态,大多数教师轻视“身体”的教学,重视讲授音乐知识、传授音乐技能,忽视学生的身体认知,导致学生不能获得与音乐作品相关的情境性经验。将具身理论和现代信息技术融入高中合唱教学,为教师提高教学质量提供了一种全新思路。它有助于教师创设出推动学生音乐素养形成的高效课堂,进而促使学生进入全身心投入的体验式学习情境,完成身体认知建构,在合唱参与中实现身心共育。

一、课前准备:以虚为辅,实现自主学习

数字赋能教学,为师生打破教学时空限制提供了可能,有助于实现教学内容真正服务于学生,为学生所用。因班级合唱人数较多,学生音乐水平参差不齐,教师很难进行有针对性的、个性化的指导。借助人工智能技术的学习分析功能,教师则能很好地解决这一问题,即利用多模态数据采集、挖掘和情感计算等技术[1],记录并分析学生学习中的行为数据,生成学习画像,针对学生的不同情况,实时掌握学生合唱学习中的动态,提供过程可视化、个性化的学习路径[2]。如系统具有的学生平均在线时长、问题反馈、声部练习频次、发声练习等功能模块,不仅能够为学生提供个性化的资源服务,还为教师实施具身化的合唱教学提供了新路径。

一方面,学生能够利用碎片化时间在线学习,充分预习和深入了解合唱作品的文化背景、演唱音色等,根据自身实际情况有选择地反复学习,实现合唱教学的个性化转变;另一方面,教师通过对这些数据的动态监控,能够更精准地掌握学情,备课时更有的放矢,从而合理、高效利用课堂时间,提高教学质量。

例如,教学三声部合唱作品《春游》时,由于课堂时间有限,教师无法在合唱课上占用过多时间赏析和反复聆听音乐作品,因此,在课前准备阶段进行了作品导赏。

(一)作品背景介绍

讲授合唱作品《春游》时,教师可以提前在线上平台将这个作品的创作背景、文化内涵及重难点以视频的形式发送给学生,让学生利用碎片化时间预习,并进一步思考。这一方面能够激发学生对合唱学习的兴趣,潜移默化地掌握音乐知识;另一方面,又为下次课上的合唱教学奠定基础,提高合唱课的教学效率。

(二)自主选择资源

在线上平台,学生在完成教师布置的预习任务后,还可根据自身音乐知识水平和兴趣,自主选择与《春游》相关的教学资源。基于此,借助线上平台,学生不仅可以提前预习新知识,还可利用已有教学资源巩固旧知,拓展延伸。这有助于学生有针对性、更个性化地查缺补漏,提高合唱素养,达到自主学习的目的。

(三)建立合唱观念

课前预习中,教师不仅要引导学生了解作品《春游》的文化背景,还要让学生对作品的演唱状态进行赏析,初步建立对合唱音色的概念认知。通过观看线上平台提供的知名合唱团的演唱视频、阅读合唱指挥专家的课程讲解和分析人体发声构造动态图解,学生能够对合唱音色产生直观感受,建立合唱观念,并将其迁移到课堂教学中,从而提高教师的教学效果。此时,学生对音乐作品的感知和体验并非通过教师的简单传授得到,而是让自己身处特定情境中,通过意义建构的方式获得对音乐深入的感知和体验,更加强调学生的主动性学习、情境性学习和社会性学习。

二、课中设计:以虚拓实,创设沉浸式情境,身心共育

“沉浸感”一词常用来描述与身体体验相关的感受。具身认知认为,情绪是身体的情绪,身体是情绪体验中的身体,学生的情绪直接影响其在课堂上的身心耦合程度。在高中合唱教学中,借助数字技术,教师可引导学生置身特定的教学情境中,通过亲身参与积累经验,开展实践。结合人工智能、虚拟现实与增强现实等技术,广泛运用多媒体、三维建模、智能交互、传感等多种技术手段,教师能够较好地重塑学生在线学习空间,变革人机交互方式,构建一种虚拟的具身情境[3],引导学生真实参与作品情境中,对音乐作品有全方位的了解。具身理论指出,认知的生成需要嵌入自己的身体和特定的环境,需要感官参与、身体力行和身心统一。借助虚拟仿真技术和可穿戴设备,在虚实混合的场景下,与机器交互,有助于学生运用多感官学习合唱作品,形成具身智能体[4]。利用人工智能的多模态学习状态分析系统,教师能够对学生合唱过程中的情绪、认知和行为等进行多维度感知与分析,了解学生的学习状态和情绪,如悲伤、厌恶、害怕、高兴等,并根据学生的演唱状态调整教学策略。依托多模态技术,教师能够较精准地识别学生的面部表情、声音等,获得即时的情感反馈,帮助学生创设适宜的合唱环境,形成健康的情绪状态。现代信息技术赋能合唱教学活动,可以提高情境创设真实性,增强合唱过程中的感知体验,实现学生身体沉浸和精神沉浸合一,完成对音乐知识认知与身体参与的双向建构。

《春游》合唱课上,教师可分为以下三个环节设计教学活动。

(一)导入环节:巧用虚拟技术,创设具身情境

由李叔同作词的三声部合唱作品《春游》,其歌词具有丰富的思想性。该作品生动地表现了游春人徜徉于大自然中优雅、闲适的感觉。合唱教学时,教师若只通过多媒体呈现几组春游的图片或进行口头讲解,难以让学生感受到春景的韵味。为此,教师可在合唱课上引入虚拟现实技术、增强现实技术,运用三维建模、可穿戴设备的传感技术,将《春游》中的梨花、油菜花、草地、树木等内容呈现出来,充分调动学生的知觉、嗅觉、触觉、听觉等感知能力,进一步完善对音乐作品的认知,让学生仿佛置身大自然中。这能够让学生更好地感受歌曲中“梨花淡白菜花黄,柳花委地芥花香”的恬静景象,给学生带来身临其境般的课堂体验。

(二)新课讲授环节:多种软件协同运用,促进学生深度学习

1.巧用作曲软件,直观感受音乐

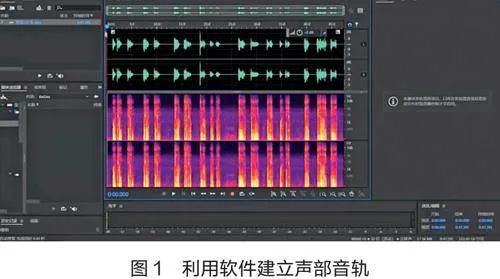

《春游》是一首无伴奏的三声部合唱作品,准确演唱三声部旋律是合唱教学的难点之一。教师在课堂上可以借助Cubase、Audition等软件,分别建立各声部的音轨并播放,让学生直观感受各声部碰撞时生成的起伏波动(如图1)。这既能让学生感受歌曲中四度跳进音程和下行小二度临时变化音出现时三声部的和声效果,又能更直观地感受音乐情绪的跌宕起伏。同时,教师也可借助TTComposer等作曲技术,让学生直观感受级进与跳进、变化音与还原音的音响区别,方便学生更深入地了解作曲家创作时加入跳进音程和临时变化音的心境与情感色彩。

2.巧用多模态技术,调整合唱状态

运用多模态技术,教师能够识别学生演唱《春游》时的面部表情、声音、动作等,利用视觉、听觉、语音等多感官通道,全面模拟和理解学生演唱时的情绪。同时,在视觉识别、语音识别、图像生成、视频生成等技术的支持下,教师可为学生创设良好的合唱环境,根据班级中学生的演唱进度和表现,生成和优化合唱教学内容,调整学生合唱状态,实现精准教学。

3.巧用交互式电子白板,调动学生参与积极性

待学生熟悉各自声部后,教师可以利用交互式电子白板中的“分组竞争”功能,将全班学生分成若干小组比赛,运用数字技术从音准、情感、技巧、配合度等维度对各小组的演唱情况进行打分和点评,让合唱教学环节中的评价有理有据。同时,交互式电子白板还具有趣味分类、选词填空等功能,可为学生提供更多课堂活动选择,提高学生的参与度,促进学生对合唱作品的深度理解与学习(如图2)。

(三)拓展延伸环节:运用作曲软件编配伴奏

《春游》的曲式结构与和声连接较为简单,教师可借助作曲软件,让学生以小组为单位,为无伴奏三声部合唱《春游》编配伴奏,引导学生在不同的音轨中加入钢琴、提琴、鼓、琵琶等音色,自由选择柱式和弦型、半分解和弦型、全分解和弦型等不同织体,调动多种感官,沉浸式感受《春游》的和声色彩,构建高质量的具身合唱课堂。

三、课后优化:虚实结合,强化师生互动

多声部合唱作品的排练和演唱需要大量的时间,仅靠一周一节的音乐课是无法实现的。因学生对音乐知识的接受能力不同,运用现代信息技术,教师可以让学生针对课中环节没有掌握的知识查漏补缺,随时随地回顾和复习所学内容。具体可分为以下四个阶段。

(一)课后巩固阶段

一课时的学习结束后,学生虽已熟悉歌曲中各声部的旋律,把握了歌曲演唱时的基本情感,但对歌曲中出现的大跨度音程和变化音仍未掌握。为了提高下节合唱课的教学效率,教师可借助数字技术在线上平台适量布置《春游》的课后练习,如大跨度与小二度音程的模唱、声部旋律的演唱等,让学生充分巩固课上学习内容,为下节课的合唱教学做好准备。

(二)再度创编阶段

针对课上讲解的知识和活动练习,学生可以相互讨论、交流、分析,甚至组建小组进行组内小合唱等情境化活动。有余力的学生可以利用Auditio等软件,通过建立不同音轨或输入旋律等方式,进行《春游》的再度创编;也可以在TTComposer等作曲软件上为这首无伴奏合唱作品选择合适的伴奏音乐。

(三)教师反馈阶段

教师可以在平台中上传教学过程出现的难点问题,将线下课程内容同步到线上平台,实时记录学生在《春游》合唱练习中的成长曲线,并结合平台提供的实时数据,对学生在课堂上遗留的困惑和实际演唱问题,给予有针对性的建议,为学生提供个性化的反馈和指导。

(四)学生评价阶段

对于教师上传的教学资源,学生可以在线上平台提出建议,进行智能评价。这有助于教师及时调整和完善线上教学资源,保障课后线上优质资源的供给。

需要注意的是,该合唱教学模式虽然可以辅助教师课后对学生进行跟踪,但教师需要把握课后跟踪强度,为学生预留知识消化时间,否则学生可能面临上节课的课后练习未能及时完成的情况,影响下节课的学习内容预习[5],增加不必要的课业负担,削减学生对合唱学习的兴趣。

四、教学评价:多元个性,提高精准性

具身理论将身体、认知、环境看作相互作用的整体,身体与环境交互形成经验,促进学生认知水平发展。数字化转型背景下,具身理论视角下的合唱教学评价更加多元化,既包括真实存在的现实课堂评价,又包括借助现代信息技术的线上评价。这使得合唱课的教学评价实现跨时空的有机结合[6]。

(一)评价主体多元

评价主体除了教师外,还增加了学生自评、互评等。经过对无伴奏三声部合唱作品《春游》的学习,学生能够在线上平台观看同学的课前预习和课后作业反馈,实现互相评价。

(二)根据学情评价

由于学生间存在认知水平、嗓音条件、音乐素质基础等差异,教师需提前了解学情,利用数字技术对比学生完成《春游》课前预习和课后作业的学习成长曲线,结合学生以往的综合水平和现在的进步程度,给予公正的评价。

(三)拓展评价时空

依托数字技术,教学评价不再仅仅局限于课堂上,还实现了课前预习测评、课中小组互评与讨论随时评、课后线上作业评测与线上讨论等多种方式。例如,对合唱作品《春游》的教学评价中,教师需综合学生课前线上平台的预习测评、课中利用教学平台的分组比赛,以及课后在平台上发布的作业练习等方面进行评价。依托现代信息技术,具身理论视角下的合唱教学注重课程的全过程评价,改变了单一的测试评价方式,让技术支持下的合唱教学评价更客观和人性化。

教育数字化的发展,引发了课堂教学方式的变革,为具身理论在高中合唱教学中的应用提供了一种可能视角。依托现代信息技术,具身理论视角下的高中合唱教学是虚实结合的多维课堂、师生双边整合的交互课堂和身心体验的沉浸课堂。构建数字化转型背景下高中具身性合唱课堂,既能有效克服常规合唱教学身心分离的弊端,促进学生个性化、自主化学习,又能在合唱教学中根据学生的个性化差异需求,创设沉浸感、参与感的教学情境,实现交互式、情境式学习,提高合唱教学质量与效率。

参考文献

[1][3]兰国帅.指向教育数字化转型的人工智能教育风险审视:UNESCO《人工智能与教育:政策制定者指南》要点与思考[J].阅江学刊,2023(1):132-145.

[2] 王浩宇,张云婷.数字化赋能基础教育高质量发展:价值、诉求及路径[J].教师教育论坛,2023(6):21-23.

[4] 谢泉峰,吕婉婷.人工智能与小学教学深度融合:理论框架与实践策略[J].豫章师范学院学报,2023(5):87-91.

[5] 雍路畅.数字化时代基于SPOC的混合式教学模式构建与应用研究:以连锁企业经营与管理课程为例[J].中国管理信息化,2023(17):226-229.

[6] 黄佳月,彭敏.具身认知视域下的智慧课堂:内涵诠释、价值诉求与建构策略[J].教育科学论坛,2023(23):22-26.

责任编辑:孙建辉