明 • 华北挑战更严峻

2025-02-16冯锐

[摘要] " "明朝迁都北京后,面临的挑战更严峻:靠近了边境、离开了母亲河、掉进了地震带,对后世影响深远。华北地区进入第3次地震高发期(1484—1730)。地震活动主要受制于两条活动地震带−NE向的唐山—磁县带和NW向的张家口—蓬莱带。这对共轭断裂形成于统一的构造应力场中,是一组走向不同、剪切方向相反的交叉剪切带。共轭断裂的存在,使地震活动的多样性更加突出,模拟实验和野外观测研究了它的力学机制。欧亚大陆的破裂网络也显示了以NE向和NW向为主的构架,对地震破裂的应力转化和前兆分析具有指导意义。

[关键词] 迁都北京; 张家口—蓬莱地震带; 共轭断裂; 破裂网络

[DOI] 10.19987/j.dzkxjz.2024-141

${article-fund}

0 "引言

明朝(1368—1644)与西方的文艺复兴处于完全相同的历史时期。

东西方思想交流的第一人是利玛窦(Matteo Ricci)和徐光启(1562—1633,图1)。前者在1601年向中国传入了现代科学的思想,后者毕生致力于数学、天文、历法和水利等方面的研究,还与西方传教士熊三拔、毕方济、龙华民等人有过合作。

除撰写《农政全书》外,徐光启在1606年后陆续把欧几里得的《几何原本》、球面和平面三角学介绍到中国,播下了严谨的演绎逻辑和实验研究为基础的现代科学的种子,改变了中国几千年实用性的研究习惯和发展方向。

迁都北京,在华北面临更为严峻的挑战,对后世影响深远。

1 "明朝的地震与迁都

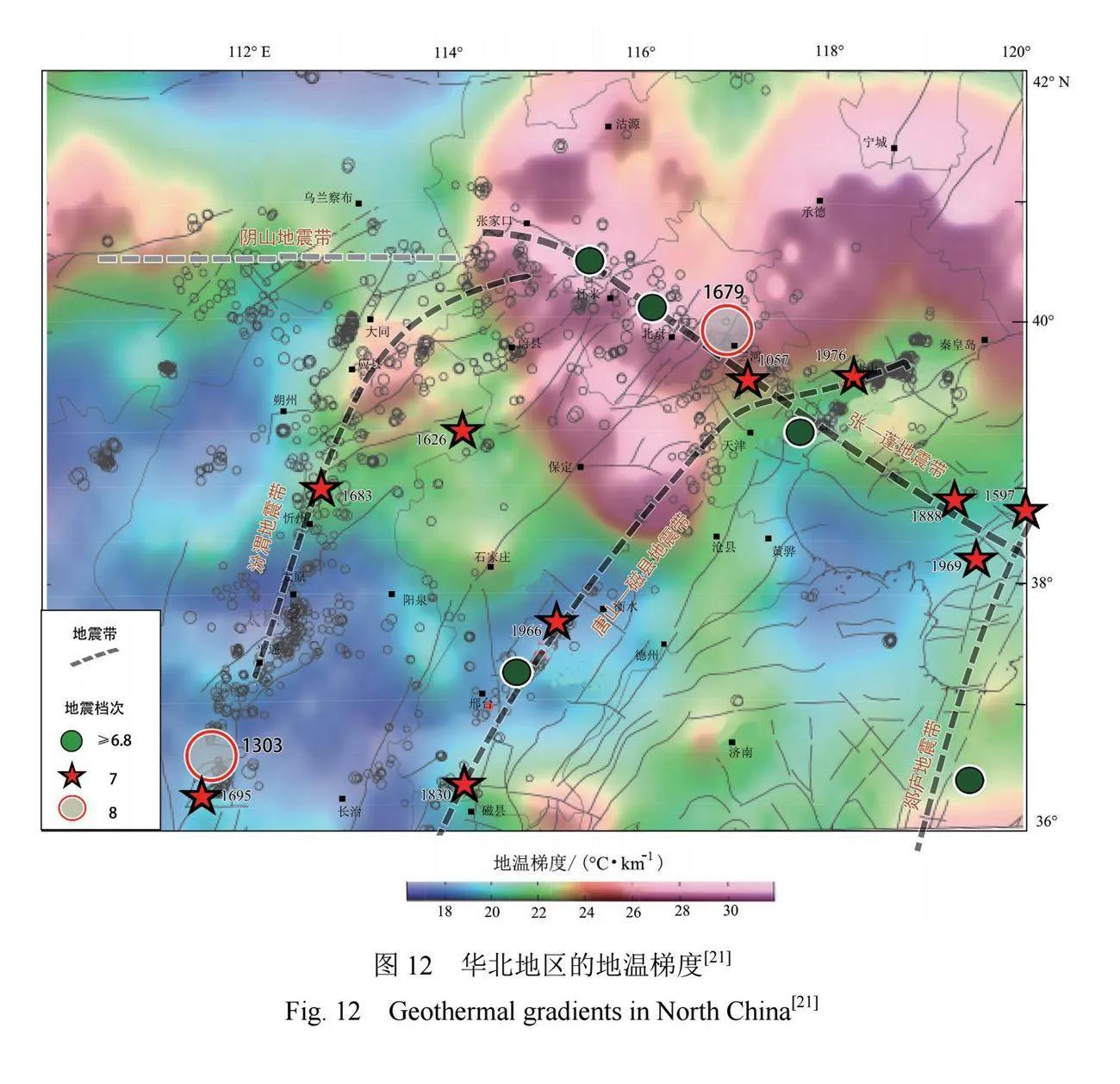

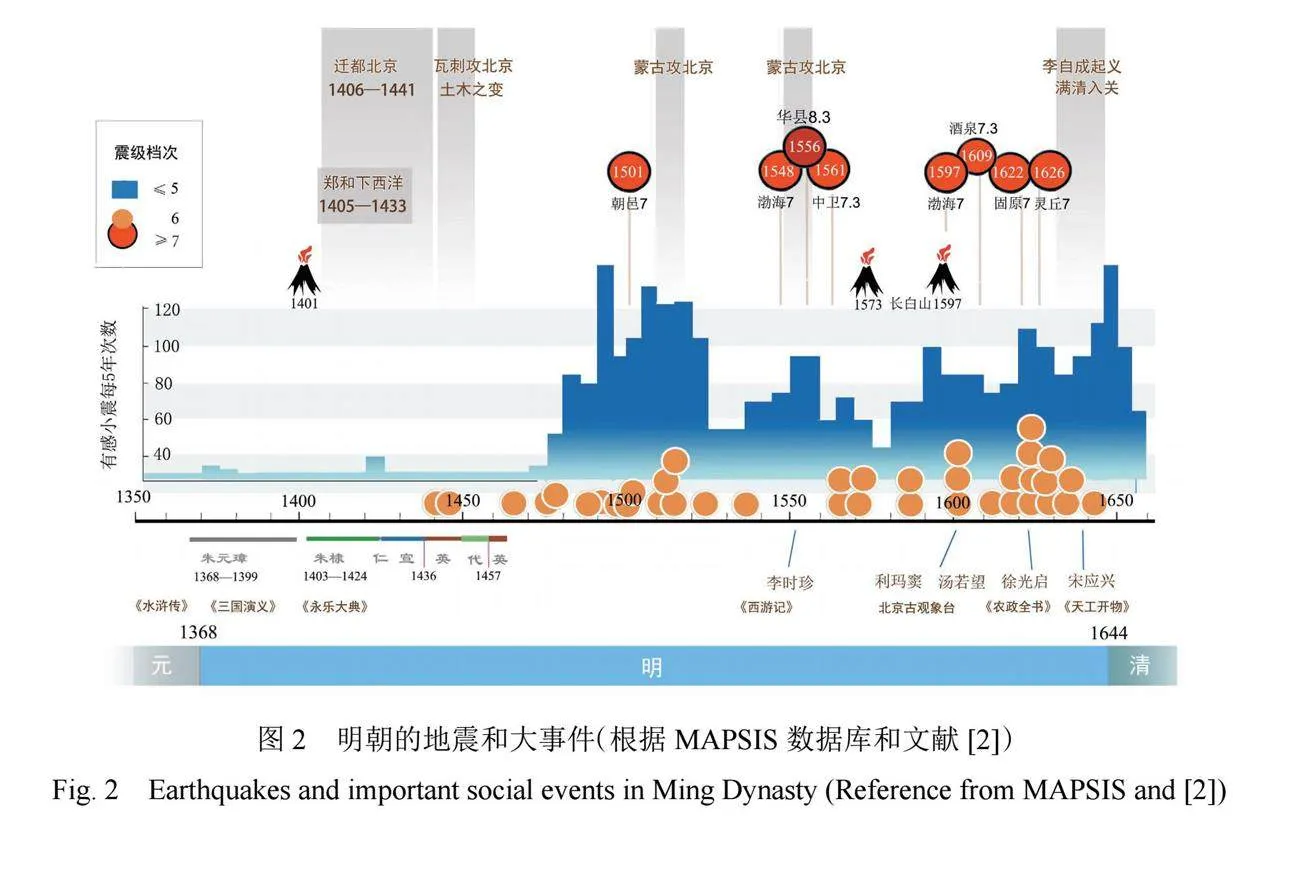

从明朝开始,华北地区进入第3次地震高发期(1484—1730)。同期的社会大事件一并列于图2。

最严重的一次灾情是1556年华县8.3级地震。它不是一次孤立的地震,主震发生在2月2日的零时,震中烈度高达XI度, 3个小时后又在西60 km外的阎良发生7.5级地震,加剧了灾害。史载黄河堤堰崩坏,河流直与岸平,每涨辄入城门。83万人员遇难成为全球首位的大灾难。大震前的1501年正月初一,在陕西朝邑(距华县北约20 km)有过一次7级地震。大震后的1568年又在临潼北侧的高陵发生7级强震。

亲历这次地震的秦可大,在1617 字的《地震记》中详述了灾情和逃生体验,可谓中国地震学史的首篇文章。

不过从历史影响上看,跌宕起伏最厉害的事件还是首都从南京往北京的搬迁。若不是地震帮的忙,还不一定在哪儿修紫禁城呢!

朱元璋上台,很快就暴露出他文化缺失的弱点:其一、判断不了政治上的利弊得失,中国历史延续千年的宰相制被他首次取消,实行相权和君权的合二为一,要求各地的民政、司法、军事三大职权直接对他个人负责,建立锦衣卫和东西厂的严酷特务系统。一手遮天、妄议治罪,短短13年就曾杀掉十几万人。我国“封建专制主义经过以前一千几百年的发展,到了朱元璋的时候,形成了一个历史上从来没有过的高度中央集权制的政治系统”[3]。其二、陷入事无巨细的文牍主义。吴晗先生给他做过统计:仅1384年的一个8天之内他就收到1666件文件、要处理3391件事情,平均每天要看200多份文件、处理400多件事情,每一两分钟就要下一道圣旨。

老虎能打盹,朱皇帝连打盹都不行,否则地球该不转了!重任之下,只好抓一点自己半懂不懂的典故去吓唬别人。但有一点,西周的“防民之口,甚于防川;川壅而溃,伤人必众” 的典故,春秋战国的“上有所好,下必甚焉”的典故,他是不喜欢的,朱氏皇子也这样,直到灭亡。

于是,明朝的那些事,史家经常说不清。

更别提明朝的迁都,千秋功过皆在青史[3-4]。

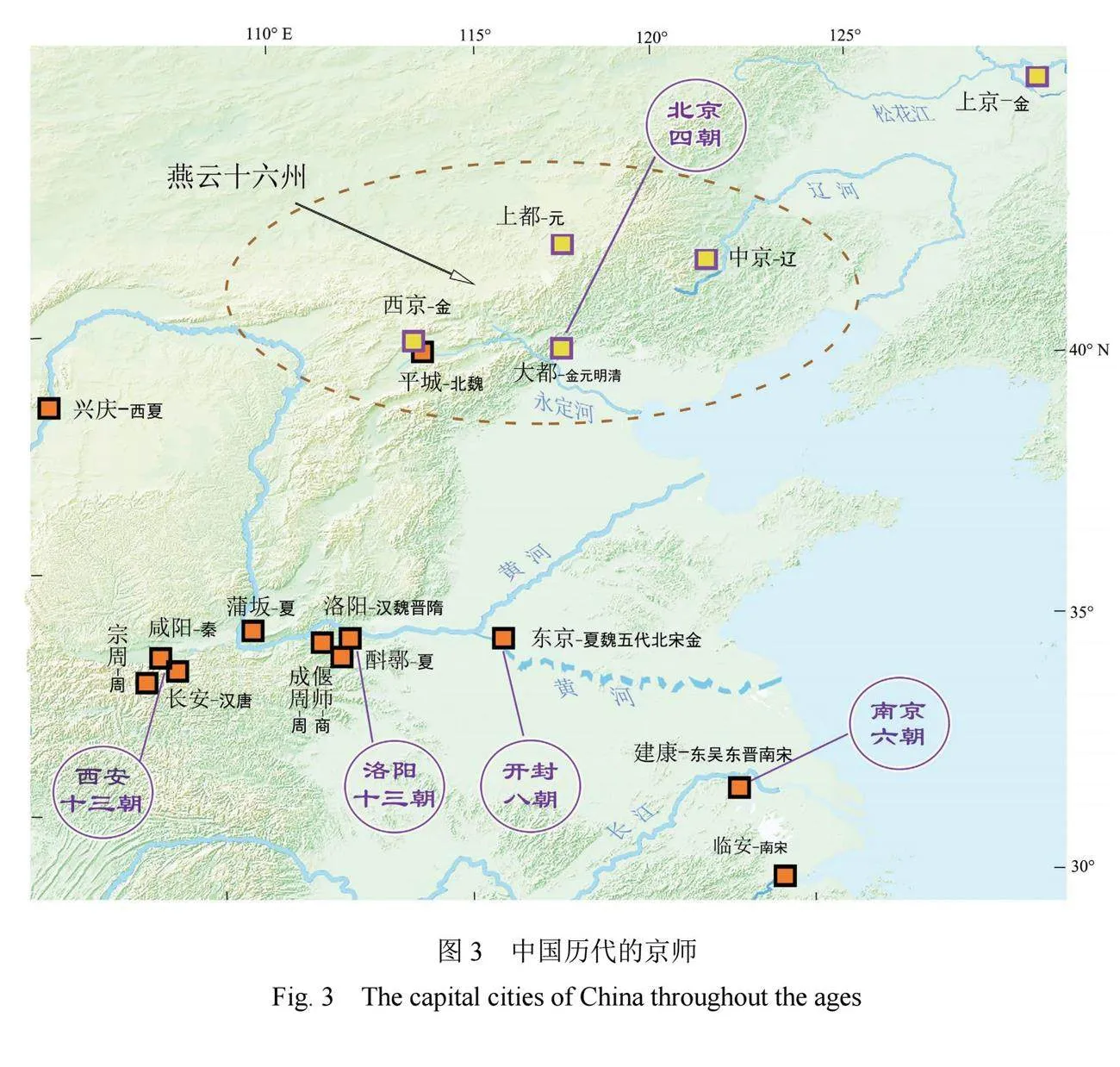

京师,国之中心。若非生死存亡,是不会轻易搬迁的。自公元前14世纪的盘庚迁殷算起,中国的迁都有过多次:周平王东迁洛阳、秦孝公迁咸阳、北魏南迁洛阳、金国南迁中都(房山周口店)、元朝南迁大都,以后就是明清分别迁都北京(图3)。世界各国也都有过,但一个基本的、共同的常识是不会违背的−逐水而居。

在明太祖朱元璋1368年定都金陵(南京)已经稳定了近40年,长安、洛阳、太原、开封、临濠(今凤阳)、北京的备选方案都已经淘汰之后,不知道刚登基的燕王朱棣是怎么想的,于1403年突然宣布要“以北平为北京”,荒唐地想依靠一条小小的永定河水而居,但又让“北平为行在”以备巡守之用,朝廷内外大遭诟病。龙颜大怒,宣布“言事者谤讪,下诏严禁之,犯者不赦”,遂把好言相劝的礼部主事萧仪杀掉。就这样,萧瑟秋风易水寒了十几年,北京的建都是在1417年才全面启动的[4]。

苛政之下,山西、直隶、苏州、浙江、山东、湖广等地的富民、流民和罪人被强迫迁徙北京,征调百万军民修运河建长城、北运粮食木材、耗尽国库资源等等不一而足。虽然1421年强行完成了迁都北京,但是,南京作为一个中央级的政治中心并没有废除,明朝从此实行了两京制度。随后,成祖朱棣又执拗地进行了第3、4、5次对蒙古征战,无功而返,1424年死于榆木川。1421年4月就在紫禁城刚建百日,奉天、华盖、谨身三大殿遭雷击起火被焚,次年的乾清宫再遭火灾……九州大地,天怨人怒,直指朱棣。

如史家评论:迁都北京既乏崇高宏伟之政治理想,又造成民命不堪的结果[5]。

朱棣去世后的第10天,仁宗(朱高炽)即位,立刻停止了迁都。下诏:决意复都南京,取消了为北京采办木材等全都事务,停止了讲不清楚的郑和下西洋等事项。认定回銮南京系“四方仰咸南京”,命皇子(明宣帝)继续执行。

没想到,就在这扭转乾坤的关键时刻,地震闹事了!

南京地区过去不是、现在也不是地震活动区。

自公元162年至今,仅在距南京80 km的溧阳于1979年7月9日发生过一次6级地震,而在南通、无锡、扬州、常州等地发生的零星、罕见的地震,最大也不过5级左右。按今日的研究:该区的地壳运动强度较弱、地震活动性不强,不存在发生特大地震的构造条件,未来可能发生的地震强度也就在中等或中等以下[6]。

多好的金陵呀!

当然,清末的南京也有过地动。那是1853年3月19日太平天国攻占南京不久的4月14日,南黄海地区发生6.5级地震,到4月23日又发生过2次6级强余震,南京有感,人皆立足不住,抱柱以待,屋瓦门环俱琅琅然鸣,满城惊恐。为稳定农民军心,天王洪秀全还曾颁布了《地震诏》:地转实为新地兆,天旋永立新天朝。军行速追诰放胆,京守严巡灭叛逃。一统江山图已到,胞们宽心任逍遥(《洪秀全选集》)。

不过,明朝的当年却很不同。

1425年3月16日安徽六安发生了5.8级地震,距震中约230 km的南京也有微弱震感。

儒雅的仁宗扛不住了,慌忙下诏:天人感应之机,神矣! 惟明君必敬天于所示警。谕廷臣曰:南京国家根本之地,灾异如此,天戒可畏。已停止下西洋的郑和水军改成“陆军”,受命领下属官军守备南京以防万一。

仁宗在位仅10个月,南京在1425年(洪熙元年)的前5个月,就感受到30余次的地动[5]。直到1426—1430年间,南京有震感的次数不减,据《明史》记载:南京地震,凡四十有二;南京地震者九;复震者十……其实,全是些没啥了不起的晃动,不过是六安地震的余震活动罢了。但相比于明太祖到成祖的57年间仅遇到7次有感地震,明仁宗期间却承受了39次地震晃动,宣帝在位10年间经历了35次的有感地震,实在天壤之别。

在天谴观的沉钟利剑之下,君臣百官胆战心惊,人心惶惶。

年仅9岁的英宗在1436年即位后,辅佐大臣们代他于1440年匆匆颁诏:大赦天下,定都北京。

皇亲国戚竞相逃跑,直奔北京。哪怕明太祖朱元璋的孝陵被孤零零地丢在了南京。

2 "定都北京的三大软肋

或许,舆情习惯于按照自己的善良愿望去理解历史,不宵理会学术界的相左观点。不过,以史为镜可以知兴替,定都北京所带来的问题远没那么简单,这里说的三大软肋只不过是一部分。

2.1 "靠近了边境

史学家强调:明朝和蒙古的关系始终是敌对的,从明朝建立到灭亡,一直如此[3]。

从唐朝公元755年安史之乱算起,大同北京一带的“燕云十六州”已经丢失,被蒙古统治了600多年(历经五代、宋、辽、金、元),连岳飞抗金都没能收回的统一是由明太祖朱元璋和燕王朱棣实现的。所以传统观念认定,定都北京是因其地理及战略位置重要,皇上圣明,上顺天心,下从民望。

然而,重要之地和建都京师,完全是两码事!

历史上有过深刻教训:北京靠近了边境,缺乏战略纵深,容易受到攻击。

当元军退回蒙古后,改称北元,仍保持着军事力量。刚刚宣布迁都的英宗还没坐稳两天,就在1449年的“土木之变” 中当了瓦刺的俘虏;代宗的景泰1450年,北京城被蒙军包围;明武宗1517年的阳和之战中,再次受困;嘉靖1550年以后北京两度被敌入侵;崇祯1628年以后更是年年戒严,天天怕胡虏。而江南发达地区,又因为日夜转运物资到北京已被搞得疲惫至极,大量金钱浪费在漕运上。最终,1644年满清入关占领北京,明朝亡。

近代史中,1860年英法联军火烧圆明园和1900年八国联军,都是经过大沽很快抵京的,更有1937年的日军占领和20世纪60年代的苏军压境,北京都必须搞大规模地撤离……其脆弱性,不言自明。

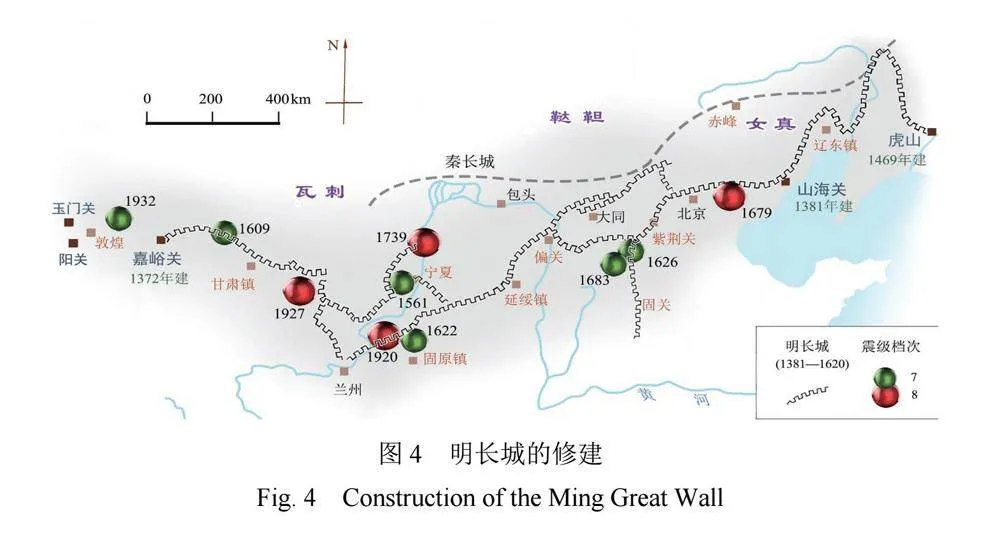

明朝的应对办法是搞移民、划边界、修长城。

比如河套地区本来就人烟稀少,却为修长城而驻军约7万余人,1739年平罗8级地震,人员死亡6.5万以上,很多为驻军,长城受损后再投银两、再修建。明世宗嘉靖皇帝,因为惧怕鞑靼和瓦剌军从南侧迂回北京,甚至还要征用直隶8县民工两千多人,在太行山的石家庄以南继续修建内长城……至于北京,不仅紫禁城已经有了高城墙,1550年还要再建北京外城,连近在咫尺的居庸关也要再修长城,认定十几个皇帝的陵墓放在长城脚下才安全……就这样,明长城从鸭绿江边的虎山一直修到嘉峪关,总长8852 km;从1381年修到1620年,延续239年,耗费了全国大量的人力物力财力,却无实效(图4)。

北方建都的最大困难是粮食不能自给、材料不能自足。为了维持北京庞大的官僚机构、宫廷皇室以及京军和边军的用度,每年必须从江南运输大量物资到北京,诉苦奏章多如牛毛:京师岁用粮五百万石,今江南岁运裁三百余万,而不足以供;百姓剥树皮,掘草根以食。老幼流移,颠踣道路,卖妻鬻子以求苟活[5],国家的财力消耗殆尽……

这个历史包袱至今存在,北京地区的衣食仍然要靠江南诸省来支撑。

2.2 "离开了母亲河

北京和中东、地中海、非洲撒哈拉、美国的西部一样,干旱。

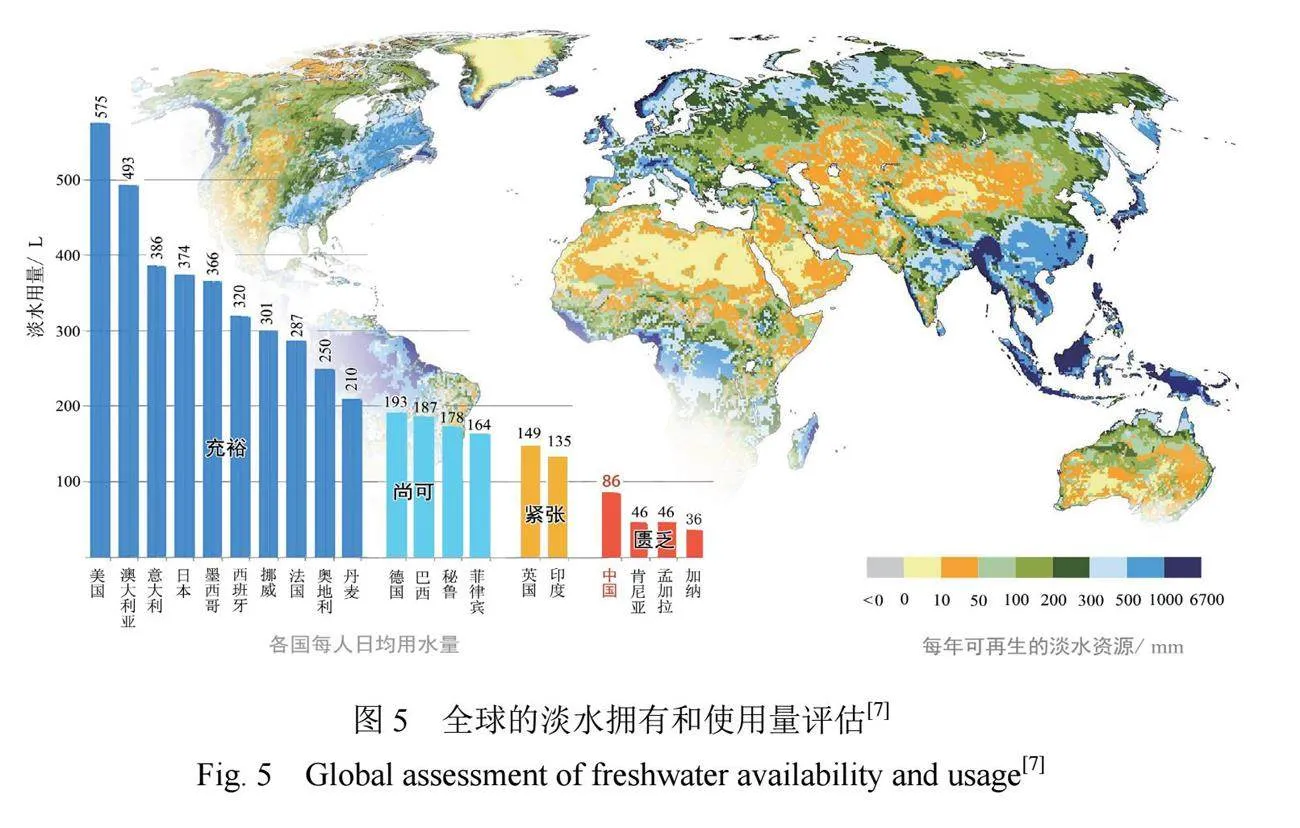

这些地区都位于地球的大气环流造成的中纬度干旱带,绝非人力能改变。这个干旱带,目前还在不断加剧和向南推移着。按照联合国发展署2017年对全球人均淡水拥有量和使用量的评估[7],中国和非洲的肯尼亚、加纳等极少数国家都在“匮乏”之列,北京尤甚(图5)。

朱棣没招了,只能挖运河:把全长约1794 km的京杭运河挖深、加宽、加长,让南方的漕运直达通州,一并缓解水荒(相当今日的南水北调的“东线”)。但凡天旱水涸,水运终止,北京就要靠地下水的开采来救急。这里终年运粮的官军达12万人,整治和包围着运河沿岸,又花费了大量钱财,直到清朝也如此。

再一个办法就是压缩京城人口(疏解首都功能的政策早在元朝就采取过),以压低用水量。修城要“移民来”,建好要“遣民走”,皇帝的这点小把戏,老百姓早就看穿。北京在金朝102万人,元朝压低到40万人,明朝一直严控在67~80万人,各种严厉的手段都采用过,引发过各种社会矛盾。上述问题,在迁都的前前后后一直有官员们指出,但一直被压制和诛杀。

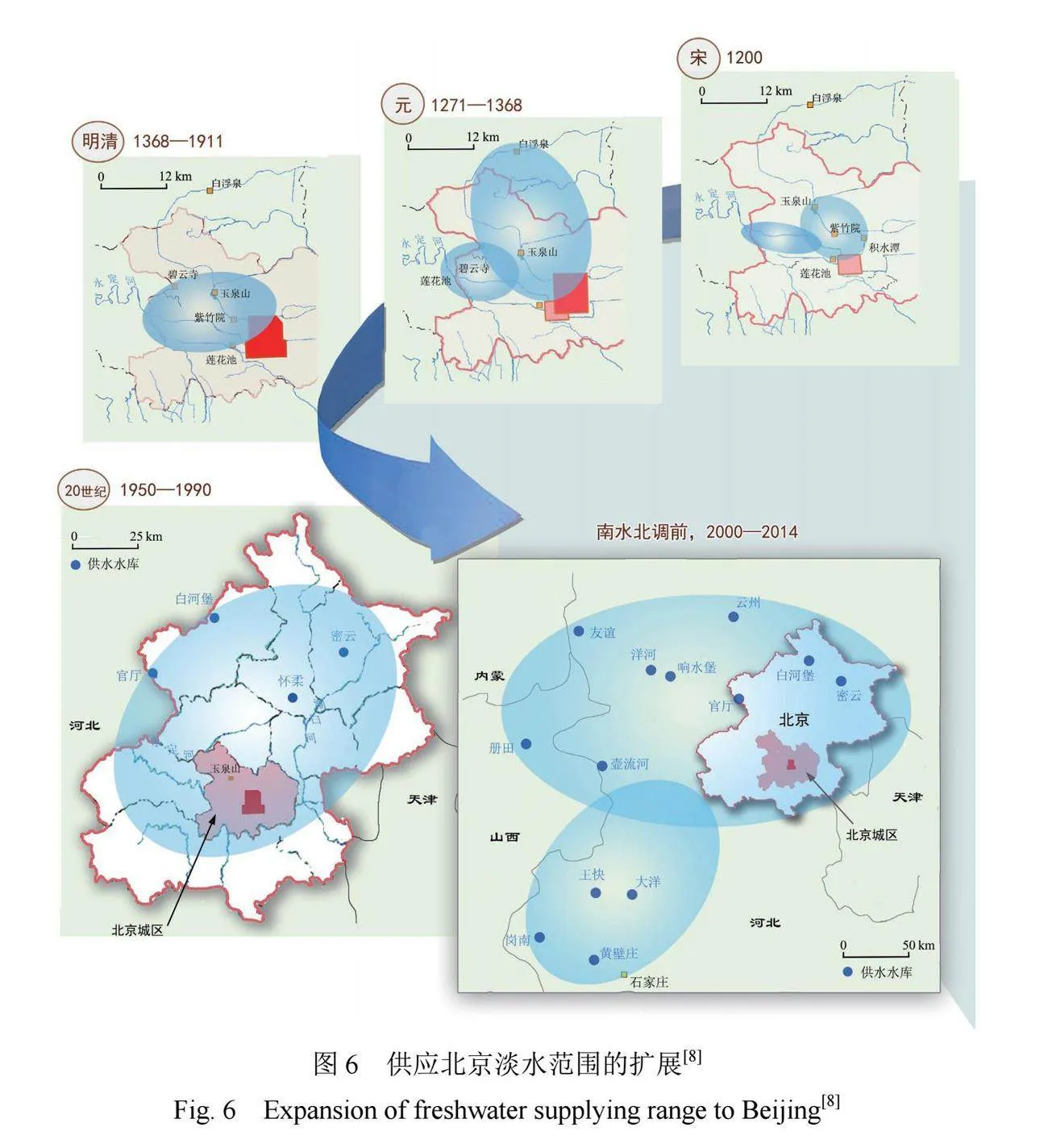

北京的供水,从宋朝公元1200年到清朝1911年的700余年间,只需要从莲花池到白浮泉,即北京城区范围内的采水就够了(图6)。民国时期北京常住人口约120万,1949年前达到203万,建国后增至420万,2019年高达2154万人。靠涓涓细流的永定河、蓟运河、潮白河、北运河和拒马河这5条水系的供应是远远不够的,官厅、十三陵、白河堡、密云水库也不够……

在2014年南水北调的 “中线”工程之前,仅全年外地来京的人口就已经超过1亿5000万人次(国家统计局,2016),把内蒙、河北、天津、山西水库的淡水都喝光了还不够[8]。2014 年从“中线”调来南水之后,主要不是解决工农业生产用水,而是北京和干渠附近居民的生活用水[9-10],城市地下水位虽然有了明显回升,但是华北平原农业区的地下水位仍呈快速下降趋势,继续引发地面沉降、地裂缝、湿地退化、海水入侵等一系列环境地质问题。若汉江的丹江口水库在补充了长江水之后调水量再不够,也许要提出海水淡化的办法−但愿是最后一步,尽管太平洋足够大!

北京地区对水资源的消耗量已经超过了生态环境所能承载的范围,处于一种相对不可持续状态,地下水位的大幅下降已经到了触目惊心的地步。在气候变暖、海平面上升的背景下,河北一些地区的地下水位已经低于海平面,降幅高达90 ~110 m[10],二者水位差的加大势必导致海水向陆地的猛烈浸入和倒灌,河北平原的盐碱化将更为严重。

地震系统的监测工作也受到严重影响−地下水具有深部连通性好和不可压缩的优点,对地应力的变化反应十分敏感,是地震监测的一项重要手段。1966年邢台地震后,已经在首都圈建好了地下水观测和深井监测网。但是随着北京地下水环境的破坏,大量的地震监测井被迫废弃,甚至极为宝贵的连续几十年的观测数据也戛然中断,无法补救。这就直接损害了对首都圈的地震监测和预报。

另一个问题,调水并非是百利的,也存在对原生态环境的负面影响。比如,调水工程会引起海水入侵、河流水质下降、输水系统泥沙淤积、水生生物系统破坏、大面积土地淹没以及非自愿性移民[11]。此外,华北地区的工农业用水需求过旺,而黄河水资源的总量不到长江的7%,人均水资源只有全国平均值的1/5,远低于国际公认的极度缺水标准人均500 m3/a。这些情况,公众需要了解、政府部门需要采取措施。

2.3 "掉进了地震带

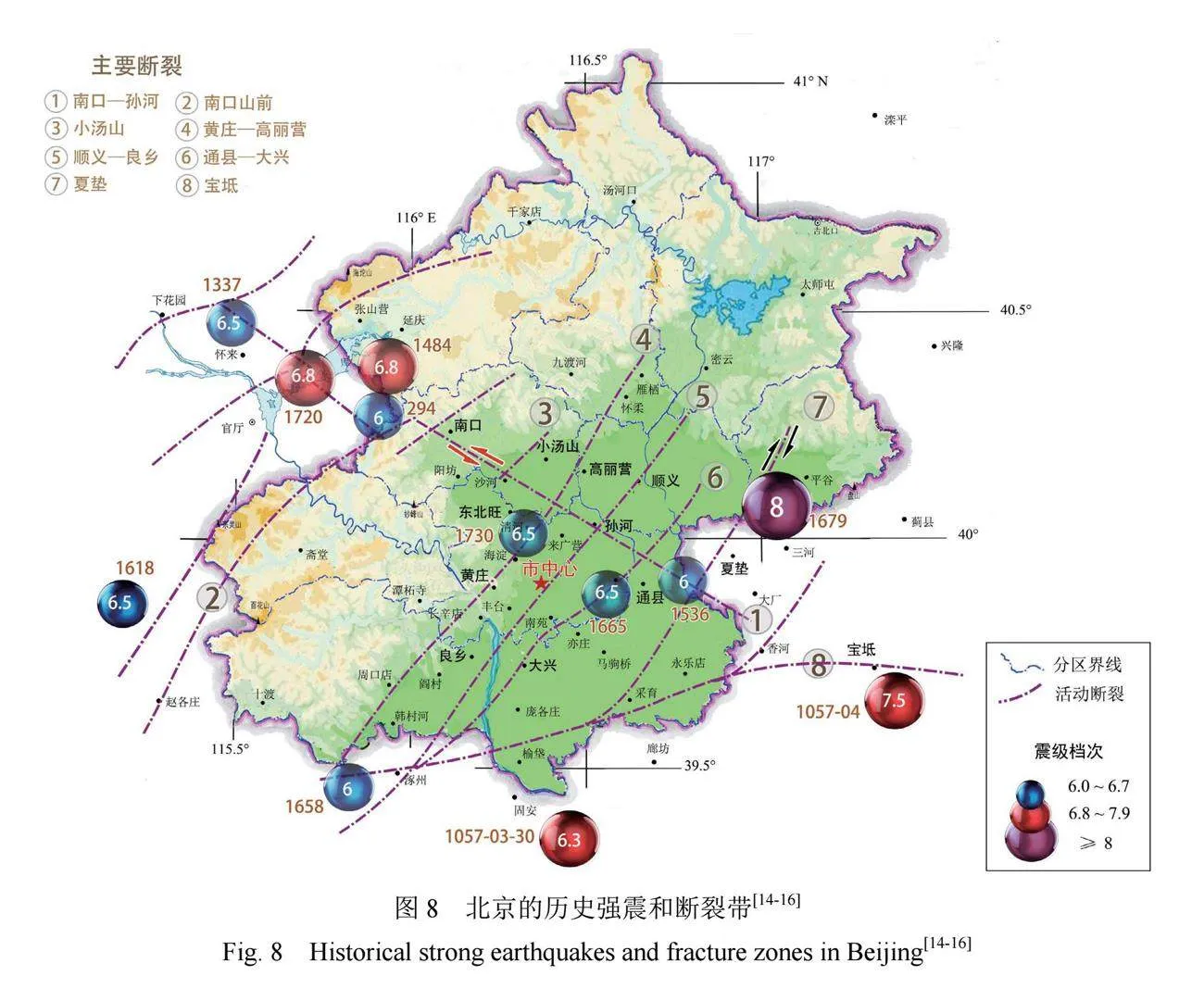

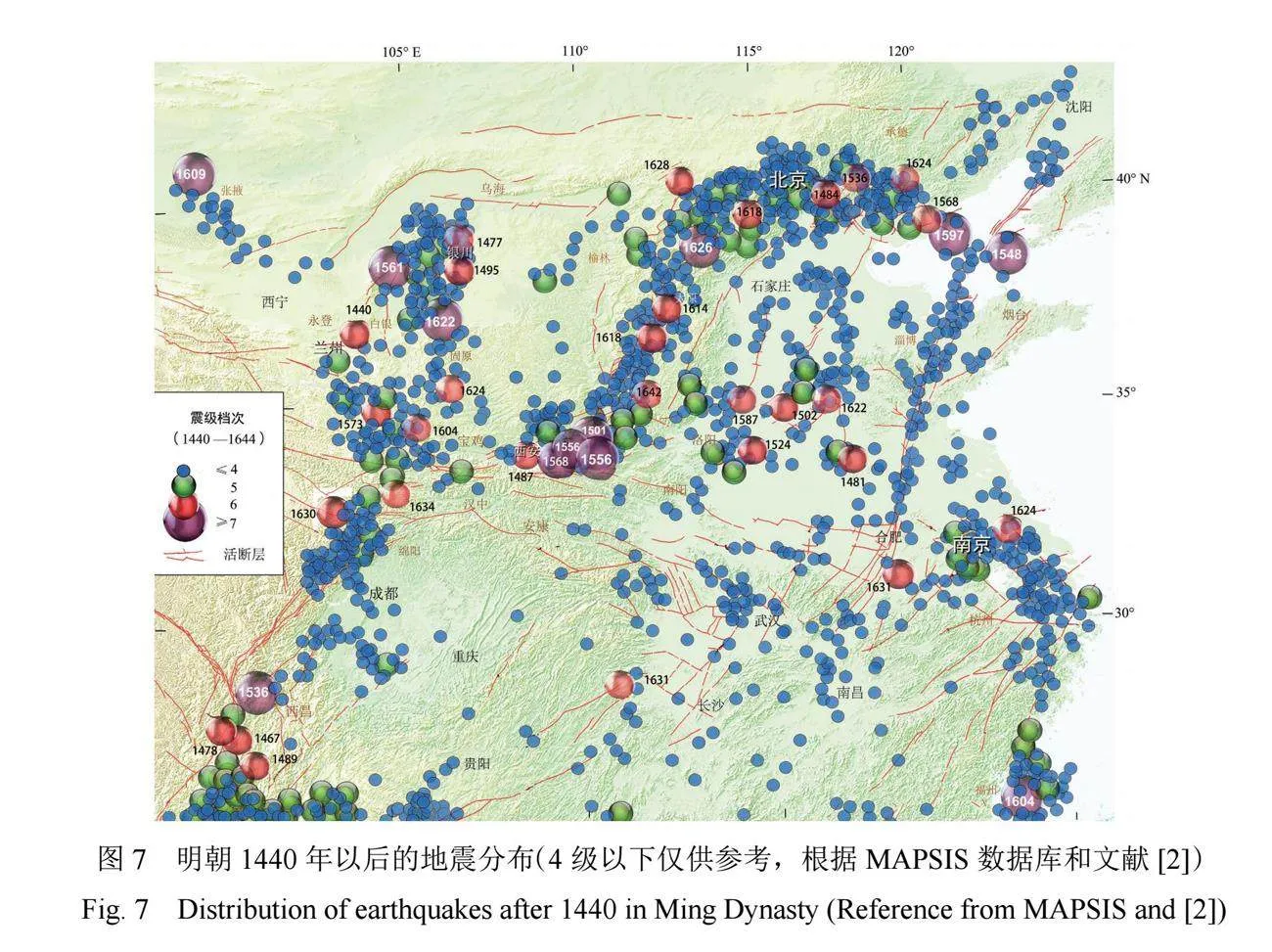

明英宗(朱祁镇)违背了父亲仁宗“复都南京”的遗嘱,本想逃避南京的地震,却掉进了北京的强地震带(图7)。

就以1440年颁昭之后算起,除银川—南北带和汾渭裂谷两个传统的地震带之外,北京—渤海一线密集发生了地震,尤以1679年三河8级地震、1730年圆明园6.5级大震最为严重……

英宗去世不久,1484年居庸关便发生6.8级地震−北京地区自公元294年以来的最大地震。而前一年的4月和8月,已经在张家口和宣化分别发生了4.8级和3.5级地震[12]。宣化地裂,涌沙出水。密云、古北口一带城垣、墩台、驿堡溃裂多损,不可胜计,人有压死者。更糟糕的是,竟破坏了祖先的皇陵−成祖朱棣的长陵、仁宗的献陵、宣宗的景陵和英宗的裕陵,吓得宪宗(英宗儿子)立刻省躬修德,宣告“地震京师,上天示戒,可谓至矣”(《明宪宗实录》卷二四九),匆匆投入军士二千余人修葺各处[13]。只怕南京孝陵的太祖问起:大年初二竟震坏祖坟,是你们迁京有功,还是遭报应?恐无以作答。

就这样,华北地区第3次地震高发期便从1484年的居庸关地震启步了,直到清朝1730年雍正的圆明园发生的6.5级地震,其活动水平和危险程度远不是南京地区能比的。

华北地区的第4次地震高发期从1815年平陆(三门峡)6.8级地震起步,至今尚未结束。目前北京的高危险区并不在市区,而是在东南部[14-15],即NW向的南口—孙河断裂与NE向的小汤山、高丽营、顺义等几个断裂的交汇部位(图8)。图中1057年(疑难)地震的参数取自文献[16]。

3 "地震带和破裂网络

3.1 "华北地区的地震

一般来说,地震活动主要发生在板块边界或活断层上,但这不是问题的全部。

北京及邻区的地震活动如满天星般的复杂,忽略零散的小震后,归纳出3条地震密集带是可以站住脚的:NE方向延伸的汾渭裂谷带和河北平原带(即唐山—磁县带),NW方向延伸的燕山—渤海带(即张家口—蓬莱带)。鉴于汾渭裂谷带的地震活动基本上是个独立系统,本文关注的重点是后二者。图9的震中分布基于MAPSIS数据库,历史地震的震源破裂面走向取自文献[17]。

沿着唐山—磁县一线回溯历史,除却1830年的磁县地震外,一直没有发生过强震。即便是宋朝的河北地震,也只发生在沧县断裂的东侧(如1057年宝坻、1068年和1144年的强震)。长期以来,沧东断裂被视为一条重要的构造分界线并非没有道理。

麻烦出现在1966年。

邢台3月8日凌晨发生地震,损失很重,地震学家措手不及。很快,又在不远的河间县发生1967年的6.3级地震,再次致灾。只是在这个时候,专家们顿然惊醒了:河北南部1830年的磁县地震正在向着东北方向一步步地迁移和发展着!果然,后来发生了1969年渤海地震、1975年海城地震和1976年的唐山地震。

这意味着−河北中部应该有一条隐伏的、尚未被发现的NE向新生代构造,后来被证实。

人们自然的反应是:危险还会继续向东北方向发展吗?沈阳、哈尔滨甚至海参崴,也会闹个天翻地覆吗?

不会的。

当年,发现了一个细节:海城地震的破裂面已经停止向NE方向发展了,震源机制已经由 NE方向转成垂直的NW方向。唐山地震的主破裂面虽然仍在NE方向,但是等震线存在一条明显的NW分量,并造成了北京1280万m2的房屋受损、198人死亡,特别是一些余震也转向北京发展了!这条NW向的小震密集带,延伸80 km以上。最后,唐山地震的一个多月后的9月23日,NW向张家口—蓬莱地震带的西端延长−内蒙磴口,发生了6.2级强地震。

这些,就是共轭断裂系统的表现。释怀了NE方向的担忧。

3.2 "张家口—蓬莱地震带

研究这个地震带存在难点:覆盖层太厚,构造复杂。

燕山南麓的沉积盖层厚达三四千米,连同渤海水域一起掩盖了结晶基底的断裂分布,不能够像汾渭裂谷带那样可以做直观的地质调查和采样。在早期的地震区划中,唐山被误划成不需要设防的Ⅵ度区,1976年的大震却是Ⅺ度,甚至在外围的Ⅶ~Ⅷ度区里都发生了严重的土壤液化,大量工程结构和基础设施遭破坏,实为惨痛教训。

1981年,郑炳华等[18]的研究受到关注,根据1679年、1969年和1976年3次大地震的余震分布,他们推断这里是一条NW走向的构造带,其新生代断陷盆地的雁行排列,反映出左旋剪切力的作用(图10),还推断出它的形成时代是早远古代末(约20亿年)。

一系列的后续研究深化了认识。

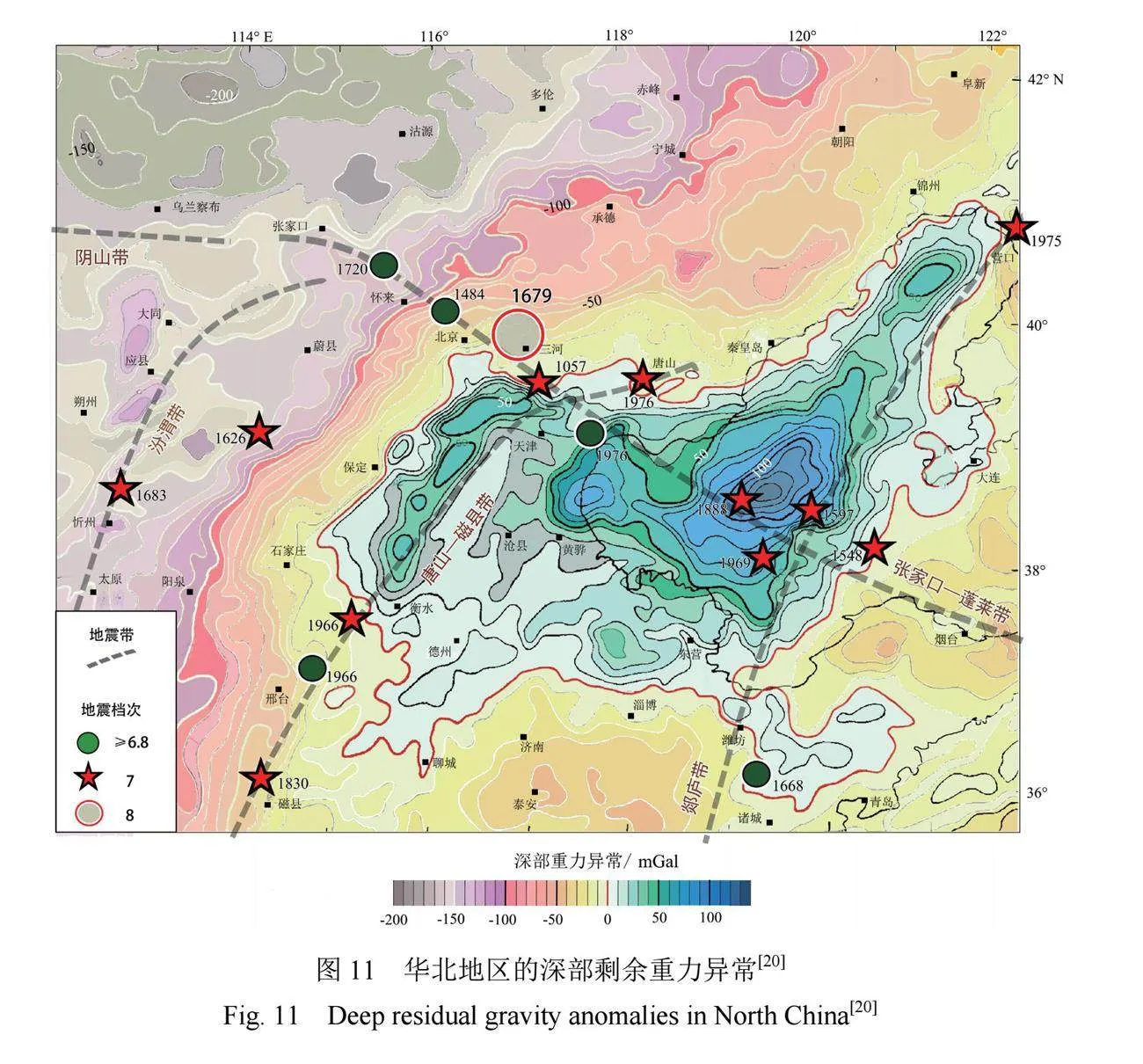

利用高精度的重力和沉积层资料,对12层沉积层的影响逐一做了扣除[19-20],获得了深部剩余重力异常分布(图11),50 mGal以上的正异常区反映着上地幔物质的上涌部位,它对冀中坳陷的拉张和张蓬断裂带的左旋走滑起到至关重要作用。地热学发现[21],除张蓬地震带中东部地区以外,大多数地震均发生在地温梯度较小的地方,5~15 km深度的温度约为200~300℃ (图12)。与实验室地壳岩石脆-塑性变形过渡区的温度测量值相当,表明华北地区的地震多发生在地壳脆-塑性变形过渡区。地质学指出,中国东部的拉张运动导致断陷盆地的出现是一个普遍现象,晚第三纪至第四纪期间裂陷作用的一个特点便是出现了NW向断裂的活动和小型裂陷的发育。

鉴于张家口—蓬莱活动构造的重要地位,地质学家马杏垣在1987年将它划为华北板块北界的一段[22]。

由此,引出一个新问题:它是一条完整的NW走向的深大断裂吗?

否定的回答,令人诧异。

研究表明:这条断裂带并不是一条独立的、连续的构造带,本是早远古时期的一个基底弱化带,由近20条NW至NW-W方向的、断断续续的断裂所组成(图10),它们的新生代活动是从中部向两侧发展的,又被若干条NE向断裂切割成5个构造段−张北、南口、天津、渤海和蓬莱段,地震活动也主要集中在这些地段。NE和NW向的断裂都可能发生强地震,只不过NE向的断裂发生的地震强度较大[23] 。它的某些构造段与上地幔存在紧密关系(图11,图12),但在整体上还不是一条贯通壳幔的深大断裂。

第三个,也是更深刻的新问题:

NW走向的张家口—蓬莱断裂带和NE走向的唐山—磁县断裂带存在共性:它们都不是一条完整而独立的、连续的断裂,于是就不能套用传统的、单一断层面的概念去认识。但是,它们现今又都出现了强烈的地震活动,具有新生代活动断裂的特征。

承认这个现实就必须接受另一个概念−两条几乎正交的活动构造带构成了华北地区的一对共轭剪切带(conjugated shear zone),彼此交汇、互相影响,控制着全区。

力学上, NE向条带具有右旋剪切机制、NW向条带表现出左旋剪切机制,这完全符合华北地壳应力场中的两个最大共扼剪切力的耦合方向。于是,共轭断裂的微结构自然会以某种自组织的形式存在于更小的,甚至微小的岩体内,老断层可能引发新地震,新地震也会激活老断层甚至形成新断面,先存断层并不是决定地震发生的唯一条件,因为这里的地震多发生在地壳的脆-塑性变形过渡区,深部的断层结构已经被软化和半熔融。因此,该区的应力结构类型(stress regime)就必然会十分杂乱,矛盾多多,不易处理。

一句话,共轭断裂很可能是华北地震活动的一个基本特征,它与青藏地区的活动断块十分不同,那里的断块有完整的内部结构、四周深大断裂、地震机理基本一致。

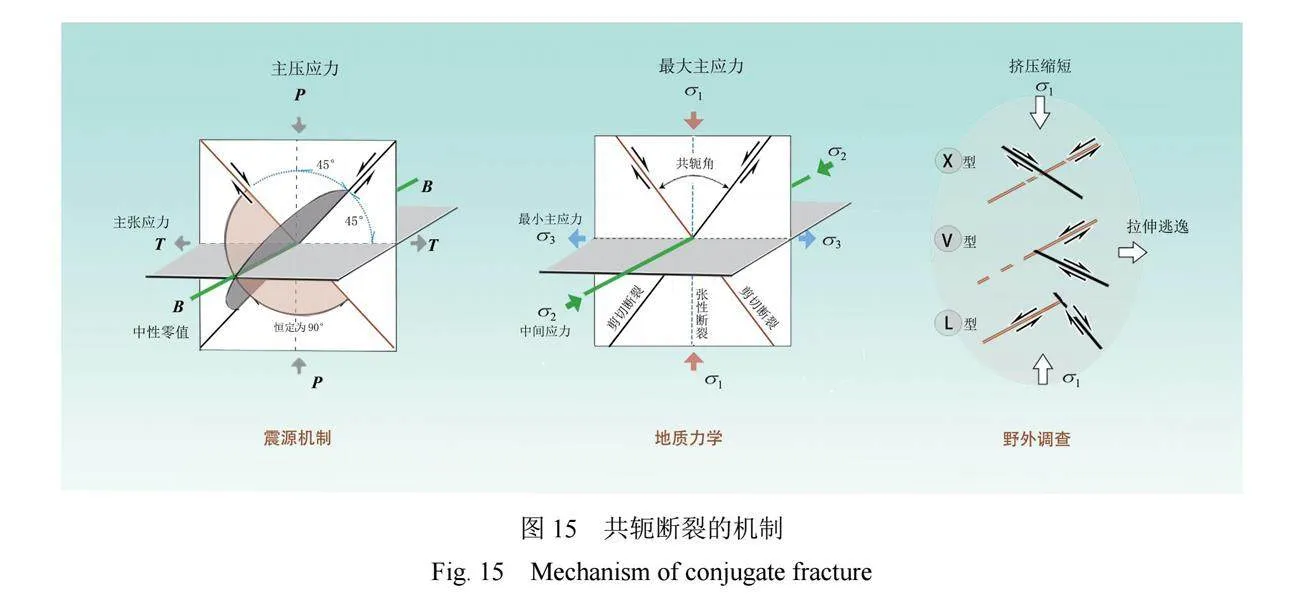

3.3 "共轭断裂

共轭断裂(conjugate fracture)又称共轭剪切,是在统一的构造应力场作用下形成的两组方向不同、剪切方向相反的交叉剪切带。实验表明,共轭的两组断裂(一个称控震断裂,一个称发震断裂)的形成可以有先有后,发育的程度也可以不等,地震活动的多样性更加突出 [24-25]:

● 地震可以发生在纵向断裂上,也可以在横向断裂上,还会同时出现破裂(1966邢台、1974年永善、1975年海城、1976年唐山)。任何一个断层的破裂,既可以是单侧的,也可以是双侧的。

● 发生在单一断层上地震,其等震线大多呈简单的椭圆形分布。但是发生在共轭断裂上的地震则不同,其等震线的形状是向两个方向延伸的−分别对应着主、次破裂。这一点,可为震后速判提供一个重要信息。图13给出了共轭破裂的3个典型震例,分别是单独的一次地震[26];简单的主余震[27];复杂断裂系统的双主震[28]。

● 共轭断裂是双主震和强震复发的构造基础,时间间隔会因地而异。比如1303年和1695年临汾两次8级左右的大震;1937年菏泽的7级和6.8级地震,相隔14小时;1941年耿马和澜沧的两次7级地震,相隔7个月;1976年盐源的6.7级和6.4级地震,相隔36天;1976年龙陵7.3级和7.4级地震,仅相隔1个半小时。两次地震的震中之所以能够出现在非常近的地点,不是因为应变能出现了迅速积累和再次释放,而是因为两次破裂是发生在共轭断裂的不同剪切面上,震源体积存在部分的重合,宏观上表现出“重复”的现象。

● 共轭断裂会发生在同一个地震序列中,它们的先后破裂起着相互抑制、互为补偿的作用。比如1976年7.8级唐山地震的发震断裂是NE向,随后的3次强余震(1976年汉沽6.2级、宁河6.9级和1977年汉沽6.2级)的发震断裂都是NW向的。应变积累的整体释放,是由两个剪切面上的位错共同完成的。

根据王雨晴等[29]的研究,共轭断裂的两个断面在理论上具有同样的破裂机会,较多实例是二剪切面呈近于正交的关系( 交角约为90°)。实际上,两条断层的物性结构和力学条件会有较大差异,影响着断层面的粗糙程度,最终总会有一支率先破裂、改变了区域应力场状态,随之也出现了另一支的次破裂(图14)。

单纯的一支破裂、另一支完整无缺的情况是不存在的,次破裂的发生既会缓解应力集中,也会为下一次担当主破裂埋下伏笔,控震断裂和发震断裂的角色随之出现交换。

实验研究和野外观测还给出了更丰富的结果[29-30](图15):

● 岩体在最大主应力方向在受压缩短的同时,会在与其正交的最小主应力方向拉伸逃逸。而共轭系统的这种补偿往往是不同期的,提高了未来在某一方向发生地震的可能性;

● 共轭角的大小取决于岩石内部的摩擦系数,一般为锐角。只有在岩石的内摩擦系数为0 或在韧性材料中,共轭角才会为90°;

● 野外的共轭剪切面的几何形态会多样,可以是典型的 X 状,更多的是发育不平衡的V,L 或T型,这种不完全发育常常是隐形的,故而仍会发生共轭断裂。

相形之下,震源机制的数学模型还是过于简单和理想化:介质均匀且无间断面、共轭角统一取90°、两个剪切面呈X 状、材料是弹性体……这就要求我们对计算结果持谨慎态度,需要结合实验和野外调查做决断。

3.4 "破裂网络

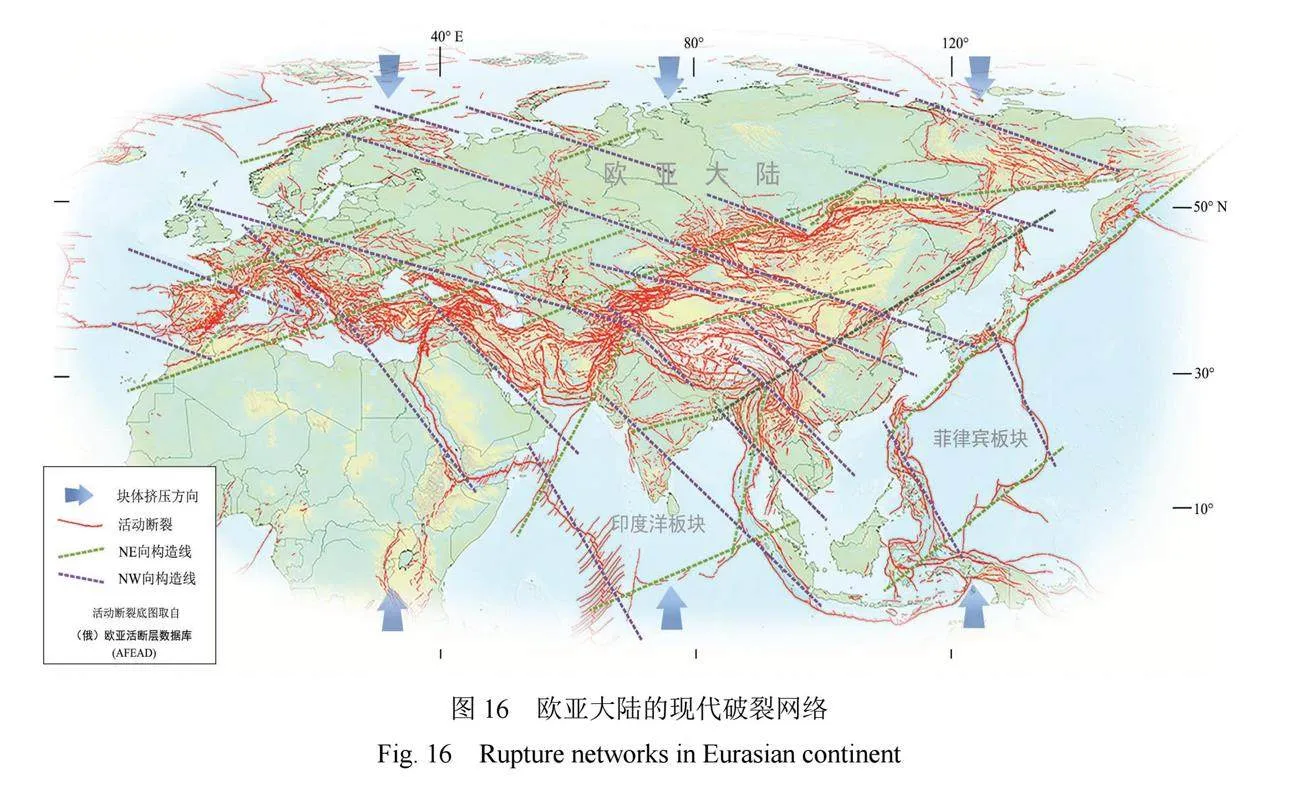

共轭断裂只涉及到两个剪切破裂面,当破裂面众多时,便组成了破裂网络。

新的概念并不难接受,菱形地块就是一个明证。塔里木盆地、准噶尔盆地、阿拉善地块、川滇地块的形状都是菱形,连菲律宾板块和印度洋板块都是菱形的,切割它们是一对 NE向和 NW向破裂带−欧亚大陆的主要构造线。许多地貌单元的边界也常受到这两组方向的控制,诸如海岸、湖泊、盆地的形状,河流的转折点、夺河点、汇流点等。

地震的分布存在两种常见情况,丁国瑜和李永善[31]曾指出 :

一种分布是地震沿着先存构造带、老断层展布方向活动,比如山西的地震就良好地沿着汾渭裂谷带活动;

另一种分布,并不沿着地表明显的、可见的构造断裂活动,它们穿越了地表的不同构造单元,呈现出网络活动特点。比如南北地震带的北段,唐山—磁县地震带和张家口—蓬莱地震带,它们的余震发展、震源机制和活动规律相当复杂,既不受先存断裂构造的控制,又具有明显的新生的特点。

这些地震活动普遍具有带状分布和共扼破裂的特点,以NE向和NW向为主(前者震例约占30%,后者约占40%),地震带的延续可以在很大的范围内追踪到上千千米 ,强震多发生在它们交汇地区,时空上常具有一定联系(诸如迁移、复发、前震和周期性等)。我国及邻区存在3条大型的NE向强震带,彼此的间隔相差不大,最东侧是西太平强震带(日本—琉球—台湾), 中间是中国大陆中央强震带(华北—南北带),西部是帕米尔—天山—贝加尔强震带。它们与几条NW向地震构造带(如帕米尔—喜马拉雅带、阿尔泰—河西走廊带等)大角度相交, 构成了一个东亚地区现代大型活动构造网络的主架构。

其实,地壳剪切断裂的网络问题在国际上很早就被注意到,20世纪发表过不少报告。根据地震活动的成带性和地壳破裂的网络特征,丁国瑜和李永善[31]于1979年划出了我国地壳现代破裂网络的分布。

近年,把破裂网络和活动块体结合起来研究是个很好的尝试−块体视为破裂网络的面单元,网络线是破裂网络的线单元,它们之间还会有相互作用和联系。从这个思路出发,笔者利用了俄罗斯活断层数据库(AFEAD)的底图[32],对欧亚大陆的地壳破裂网络勾绘了一个基础图(图16)。初步看来,巨型构造线的关系显得更清晰了些,许多看似间断的小型活断层也显现出它们的隐形关联。

可以注意到,俄罗斯中部和北欧的断裂分布具有一致性;中东的伊朗和土耳其的活断层也具有NE向和NW向的优势排列;地中海地区更是这样,意大利和巴尔干半岛的NW向断裂带,与北非和阿尔卑斯的NE向活断层呈交汇状态;东南亚地区重大断裂带的交汇关系似乎更为清晰。这意味着欧亚大陆的破裂网络具有全球的性质,它的整体架构起着控制作用,我们前面讨论的NE向唐山—磁县带和NW向张家口—蓬莱带只不过是它们的一个微小局部。

网络的形成,或许能在地质演化上得到一些启迪:盘古大陆裂解、陆块自南而北漂移,遂在古生代晚期形成了欧亚古大陆。由于古大陆受到南北方向挤压,按照图15 所示的力学机制,就必然会在大陆内部的NE和NW 两个方向出现最大剪切面和构造线(图16)。经后期的改造变形后,遂在欧亚大陆的地壳内留下了错综复杂的破裂网络,而它们的破裂痕迹和隐伏脉络仍然以 NE 向和 NW向为主。

国内外对这种全球断裂网络有不同的解释,较多的研究者认为与地球转动的极移、椭率变化有关,也涉及到南北半球的不对称、南半球膨胀—北半球压缩有关,很值得再深入。

3.5 "破裂过程的应力转化

地震破裂的应力转化,容易从破裂网络上追踪。

对华北地区700年来地壳应力场演化,沈正康等[17] 开展了研究,利用历史地震资料,追索每次地震产生的库仑破裂应力变化,分析它们对后续地震触发作用,深化了对地震系列时空发展的认识。

结果表明,华北地区1303年洪洞地震以来的49个6.5级以上强震的发生,对38个后续地震具有触发作用;那些未被触发的地震,不少又是发生在断层破裂区附近的余震(图17)。1303年洪洞地震后的高应力累积量集中在南北两侧,触发了1556年华县等地震后,累积应力水平有所降低(图17a)。1668年山东郯城8.5级NE向地震的影响程度超出预料,破裂网络使它在北端地区的应力增强,触发了NW向1679年的三河8级地震(图17b)。这种影响又随着河北中部磁县、菏泽、邢台等地震的发生,进一步提高了北部高应力区累积水平(图17c、图17d)。

计算表明:即便在NE向和NW向断裂的交汇区发生过1976年的唐山地震,但渤海及邻区、张家口地区的地震危险性仍应该被重视。

破裂网络的观点,有助于更好地认识大震前的某些异常。

刘浦雄和陈章立[33]曾分析过大陆地区22次强震数据,发现7 级以上地震震前都出现过两条相交的小震共轭条带,长的一条为主条带, 另一条为次条带,随着两条小震条带的相继形成,主震常发生于交汇部位。1969年渤海7.4级地震、1976年唐山7.8级地震与和林格尔6.2级地震、1983菏泽5.9级地震等都有过类似的破裂网络现象。

明朝,你走得并不远。就像西方的文艺复兴一样,你们的影响依然存在。

正是在14—17世纪,东西方的文化、贸易、交通开始有了大规模的沟通,全球的人文交流和相互学习已成历史潮流。这些精彩的内容尚无法包括在本文中,从读者娓娓道来的回响中,我会听到和得到有益的教诲。

致谢

此文在数据处理和图件绘制上存在颇大难度,有幸得到刘珠妹的帮助,至为感谢。更让人欣慰的是,两位审阅者能不辞劳苦地仔细修改原稿,提出不少有见地的观点,帮助作者提高了认识、学到了本领,谨表谢意。

参考文献

[1] Matteo Ricci and Xu Guangqi[EB/OL]. [2024-08-01]. https://www.alamy.com/matteo-ricci-and-xu-guangqi-from-athanasius-kirchers-china-illustrata-image66592483.html

[2] 刁守中,晁洪太. 中国历史有感地震目录[M]. 北京:地震出版社,2008 " "Diao S Z,Chao H T. Catalog of historical felt earthquakes in China[M]. Beijing:Seismological Press,2008

[3] 吴晗. 明朝三百年[M]. 北京:国际文化出版公司,2011 " "Wu H. Three hundred years of the Ming Dynasty[M]. Beijing:International Cultural Publishing Company,2011

[4] 新宫学. 明代迁都北京研究:近世中国的首都迁移[M]. 贾临宇,董科,译. 北京:外文出版社,2021 " "Aramiya M. Research on the capital relocated to Beijing of the Ming Dynasty[M]. Jia L Y,Dong K,trans. Beijing:Foreign Language Press,2021

[5] 蔡小平,方志远. 南京地震与明朝定都北京[J]. 江西社会科学,2011,31(4):146-151 " "Cai X P,Fang Z Y. Nanjing earthquake and Ming Dynasty established the capital at Beijing[J]. Jiangxi Social Sciences,2011,31(4):146-151

[6] 熊振,李清河,王良书,等. 南京地区地球物理场与地震构造稳定性[J]. 地震学报,2011,33(5):624-636 " "Xiong Z,Li Q H,Wang L S,et al. Analysis on geophysical fields and seismic structural stability in Nanjing region[J]. Acta Seismologica Sinica,2011,33(5):624-636

[7] Freshwater resources[EB/OL]. [2024-08-01]. https://quizizz.com/admin/quiz/5dc2cffb049392001b513ad8/freshwater-resources-vocabulary-review

[8] 鲁春霞,冯跃,孙艳芝,等. 北京城市扩张过程中的供水格局演变[J]. 资源科学,2015,37(6):1115-1123 " "Lu C X,Feng Y,Sun Y Z,et al. Water supply pattern evolution of Beijing during urban development[J]. Resources Science,2015,37(6):1115-1123

[9] 杨忠山,窦艳兵,王志强. 北京市地下水水位下降严重原因分析及对策研究[J]. 中国水利,2010(19):52-54 " "Yang Z S,Dou Y B,Wang Z Q. Analysis on the reasons of the decline of ground water level in the primary water supply source area of Beijing and the countermeasures[J]. China Water Resources,2010(19):52-54

[10] 杨会峰,曹文庚,支传顺,等. 近40年来华北平原地下水位演变研究及其超采治理建议[J]. 中国地质,2021,48(4):1142-1155 " "Yang H F,Cao W G,Zhi C S,et al. Evolution of groundwater level in the North China Plain in the past 40 years and suggestions on its overexploitation treatment[J]. Geology in China,2021,48(4):1142-1155

[11] 汪定盼,李继清,谢开杰. 基于能值生态足迹的调水工程供水区可持续性评价[J]. 中国农村水利水电,2016(5):37-40 " "Wang D P,Li J Q,Xie K J. An assessment of sustainability based on emergy theory and ecological footprint for the water supply district of water diversion project[J]. China Rural Water and Hydropower,2016(5):37-40

[12] 朱红彬. 北京地区历史中强地震前的显著地震活动研究[J]. 国际地震动态,2019(8):3-4 " "Zhu H B. Study on significant seismic activity before historical moderate-strong earthquakes in Beijing area[J]. Recent Developments in World Seismology,2019(8):3-4

[13] 贺树德. 北京及周边地区地震研究[M]. 北京:燕山出版社,2013 " "He S D. Earthquake research in Beijing and adjacent areas[M]. Beijing:Yanshan Press,2013

[14] 高战武,陈棋福,黄金莉,等. 北京地区主要活动断裂深部速度结构特征及强震构造分析[J]. 震灾防御技术,2010,5(3):271-280 " "Gao Z W,Chen Q F,Huang J L,et al. Velocity structure beneath the active faults in Beijing area and their seismo-tectonic characteristics[J]. Technology for Earthquake Disaster Prevention,2010,5(3):271-280

[15] 江宜,殷娜. 北京地区地震时空分布特征研究[J]. 山西地震,2021(4):1-7 " "Jiang Y,Yin N. Study on temporal and spatial distribution characteristics of earthquakes in Beijing area[J]. Earthquake Research in Shanxi,2021(4):1-7

[16] 王健. 京津唐地区地震密集与历史强震[M]. 北京:地震出版社,2011 " "Wang J. Earthquake intensive areas and historical strong earthquakes in the Beijing-Tianjin-Tangshan region[M]. Beijing:Seismological Press,2011

[17] 沈正康,万永革,甘卫军,等. 华北地区700年来地壳应力场演化与地震的关系研究[J]. 中国地震,2004,20(3):211-228 " "Shen Z K,Wan Y G,Gan W J,et al. Crustal stress evolution of the last 700 years in North China and earthquake occurrence[J]. Earthquake Research in China,2004,20(3):211-228

[18] 郑炳华,虢顺民,徐好民. 燕山地区北西向和北西西向断裂构造基本特征初步探讨[J]. 地震地质,1981,3(2):31-40 " "Zheng B H,Guo S M,Xu H M. Preliminary study of principal features of the NW and NWW trending fault structures in the Yanshan region[J]. Seismology and Geology,1981,3(2):31-40

[19] 冯锐,郑书真,黄桂芳,等. 华北地区重力场与沉积层构造[J]. 地球物理学报,1989,32(4):385-398 " "Feng R,Zheng S Z,Huang G F,et al. Gravity field and structure of the sedimentary layer in North China[J]. Acta Geophysica Sinica,1989,32(4):385-398

[20] 冯锐,黄桂芳,郑书真,等. 华北地区地壳构造与地震活动[J]. 地质学报,1989,63(2):111-124 " "Feng R,Huang G F,Zheng S Z,et al. The crustal structure and earthquake activity in North China[J]. Acta Geologica Sinica,1989,63(2):111-124

[21] 王健,李春峰,雷建设,等. 华北地区地震活动与地壳热结构关系研究[J]. 地震学报,2016,38(4):618-631 " "Wang J,Li C F,Lei J S,et al. Relationship between seismicity and crustal thermal structure in North China[J]. Acta Seismologica Sinica,2016,38(4):618-631

[22] 马杏垣. 中国岩石圈动力学纲要[M]. 北京:地质出版社,1987 " "Ma X Y. Outline of lithospheric dynamics in China[M]. Beijing:Geology Press,1987

[23] 徐杰,宋长青,楚全芝. 张家口—蓬莱断裂带地震构造特征的初步探讨[J]. 地震地质,1998,20(2):146-154 " "Xu J,Song C Q,Chu Q Z. Preliminary study on the seismotectonic characters of the Zhangjiakou-Penglai fault zone[J]. Seismology and Geology,1998,20(2):146-154

[24] 张四昌. 中国大陆共轭地震构造研究[J]. 中国地震,1991,7(2):69-76 " "Zhang S C. Studies of conjugate seismotectonics of the continental earthquakes in China[J]. Earthquake Research in China,1991,7(2):69-76

[25] 张四昌,刁桂苓. 华北地区的共轭地震构造带[J]. 华北地震科学,1995,13(4):1-8 " "Zhang S C,Diao G L. Conjugate seismotectonic zone in North China area[J]. North China Earthquake Sciences,1995,13(4):1-8

[26] 环文林,时振梁,杨玉林. 1730年北京圆明园地震[J]. 地震研究,1996,19(3):260-266 " "Huan W L,Shi Z L,Yan Y L. The Yuanming park earthquake in Beijing in 1730[J]. Journal of Seismological Research,1996,19(3):260-266

[27] 胡长和. 1937年菏泽地震[M]. 北京:地震出版社,1991 " "Hu C H. 1937 Heze earthquake[M]. Beijing:Seismology Press,1991

[28] 中国地震局震害防御司. 中国近代地震目录(公元1912年—1990年MS≥4.7)[M]. 北京:中国科学技术出版社,1999 " "Department of Seismic Disaster Prevention,China Earthquake Administration. Catalog of modern earthquakes in China[M]. Beijing:Science and Technology of China Press,1999

[29] 王雨晴,冯万鹏,张培震. 交角约90°共轭断裂的现今形变及对构造应力场的指示意义:以2019年MW≥6.4菲律宾地震序列为例[J]. 地震地质,1995,44(2):313-332 " "Wang Y Q,Feng W P,Zhang P Z. Present deformation of ~90° intersecting conjugate faults and mechanicalimplication to regional tectonics:A case study of 2019 MW≥6.4 Philippines earthquake sequence[J]. Seismology and Geology,1995,44(2):313-332

[30] 王锦涵,石许华,陈汉林,等. “V”型共轭走滑断裂:特征、形成机制及其对青藏高原东南缘晚新生代变形的启示[J]. 地球科学,2023,48(4):1421-1440 " "Wang J H,Shi X H,Chen H L,et al. V-shaped conjugate strike-slip faults:Characteristics,formation mechanisms and implications for the Late Cenozoic deformation in the southeastern Tibetan Plateau[J]. Earth Science,2023,48(4):1421-1440

[31] 丁国瑜,李永善. 我国地震活动与地壳现代破裂网络[J]. 地质学报,1979(1):22-34 " "Ding G Y,Li Y S. Seismicity and the recent fracturing pattern of the earth crust in China[J]. Acta Geological Sinica,1979(1):22-34

[32] Active Faults of Eurasia Database (AFEAD)[EB/OL]. [2024-08-01]. http://neotec.ginras.ru/index/english/database_eng.html

[33] 刘蒲雄,陈章立. 地震条带及其在地震预报中的作用[J]. 中国地震,1989,5(1):23-32 " "Liu P X,Chen Z L. Seismicity band and preceding earthquakes and its application in earthquake prediction[J]. Earthquake Research in China,1989,5(1):23-32

Ming:More serious challenge in North China

Feng Rui*

China Earthquake Networks Center, Beijing 100045, China

[Abstract] " " After the Ming Dynasty moved its capital to Beijing, it faced even tougher challenges: being closer to the border, farther away from the Mother River, and falling into the earthquake zone. North China entered the 3rd period of high seismicity (1484— 1730). Seismicity in North China is constrained by two active seismic belts: the NE-oriented Tangshan-Cixian belt and the NW-oriented Zhangjiakou-Penglai belt. The pair of conjugate fractures is cross-shear zones formed under the action of a uniform tectonic stress field with different orientations and opposite shear directions. The presence of conjugate fracture adds to the diversity of seismicity, and simulation experiments and field observations have investigated its mechanical mechanisms. The rupture networks in Eurasian continent also show the predominantly NE- and NW-oriented configuration, which can guide the analysis of stress transformation and earthquake precursors.

[Keywords] relocation of capital to Beijing; Zhangjiakou-Penglai seismic zone; conjugate fracture; rupture network