数字医疗背景下乡村公共健康信息服务可及性演化机制研究

2025-02-16郑荣张默涵王晓宇吴柯莹

摘 要: [目的/ 意义] 乡村公共健康信息服务是提升乡村居民健康水平、改善乡村健康素养的重要途径。本研究旨在揭示数字医疗背景下乡村公共健康信息服务可及性演化的影响因素, 并探究其演化机制, 从而为推动乡村健康事业的持续发展提供有力支持。[方法/ 过程] 本文聚焦数字医疗背景下乡村公共健康信息服务可及性问题, 从预先可及、初步可及、持续可及3 个维度构建乡村公共健康信息服务可及性分析框架并提出研究假设,利用问卷调查收集样本, 采用二元逻辑回归和有序逻辑回归方法对其进行实证分析。[结果/ 结论] 研究结果显示, 数字接入、数字能力和服务质量在“预先可及→初步可及” 演化过程中发挥重要作用; 而健康素养和系统质量在“预先可及→初步可及” 演化过程中影响并不显著。同时, 感知成本、社会影响、信息质量、结构保证和系统质量在“初步可及→持续可及” 演化过程中发挥举足轻重的作用。本文所提出的“预先可及→初步可及→持续可及” 过程中的演化机制, 以及提出的对策建议, 有助于乡村公共健康信息服务可及性建设步伐, 增强乡村居民整体健康信息素养。

关键词: 数字医疗; 乡村; 健康信息服务; 服务可及性; 演化机制

DOI:10.3969 / j.issn.1008-0821.2025.02.013

〔中图分类号〕G252 〔文献标识码〕A 〔文章编号〕1008-0821 (2025) 02-0145-15

数字技术的快速发展和广泛应用正在有效赋能我国医疗服务现代化建设, 不仅使公共医疗健康的服务和管理方式发生重大变革, 而且拓宽了公众获取健康信息的途径和方式, 促使居民对公共健康信息的需求日益多元[1] 。乡村作为国家治理的重要场域, 是打通数字医疗健康信息服务的“最后一公里”。中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步深化改革促进乡村医疗卫生体系健康发展的意见》指出, 到2025 年要统筹建成县乡区域健康信息服务的综合平台, 提供精准有效且满足乡村居民需求的个性化健康信息服务[2] 。近年来, 随着健康中国战略的稳步推进, 乡村居民的健康素养不断提升。《2022 年中国居民健康素养监测情况》显示,中国乡村居民的健康素养水平为23. 78%, 相较于2021 年有1. 76 个百分点的明显增长[3] , 表明乡村居民对于维护和促进自身健康的重视程度在逐步增强。然而, 传统的乡村医疗服务受限于基层医疗机构的条件, 高水平的医疗资源和专业医生往往主要集中在城市地区, 导致乡村居民在疾病预防、健康管理和医疗决策等方面处于劣势地位, 容易面临信息不对称、供求信息脱节等问题。因此, 深刻认识乡村数字公共健康信息服务的难点, 满足当前居民公共健康信息多元动态需求, 将成为深化惠民健康服务的关键。

既有研究已经关注到乡村公共健康信息服务的理论和现实问题[4-7] 。服务供给方面, 学者们发现乡村数字医疗技术普及率相对较低, 网络基础设施和信息通信技术支持也相对滞后, 数字医疗技术操作的复杂性和技术门槛也是乡村地区推广数字健康信息服务的难点之一[8] 。服务需求方面, 乡村居民缺乏对数字技术的了解和接受能力[9] , 限制了数字医疗技术的应用和推广。整体而言, 既有文献集中在服务供给或需求方面的单向度、静态分析与实践经验总结[10-11] , 对于服务供求之间的匹配程度、动态演化等问题缺乏理论探讨和实证分析。“可及性”涉及服务供求两个主体, 核心思想是追求供求双方的动态、可持续适配, 随着时间的推移和外部环境的变迁, 乡村公共健康信息服务或将产生动态演化。而可及性能够反映乡村居民获取和使用公共健康信息的综合程度, 是评估服务效果和改进方向的核心指标。通过剖析乡村公共健康信息服务可及性问题,可以洞察服务的不足, 为后续的改进工作提供明确方向, 确保乡村居民能够更好地享受到乡村公共健康信息服务。鉴于此, 本文针对数字医疗背景下乡村公共健康信息服务可及性问题, 系统分析乡村公共健康信息服务可及性的演化过程及其影响因素, 为乡村地区完善切实可行的健康信息服务模式提供参考。

1 相关研究

1. 1 数字医疗背景下乡村公共健康信息服务的相关研究

公共健康信息(Public Health Information)是指一切有关公众健康的知识、技术、技能、观念和行为模式, 即健康信息传播过程中传受双方所制作、传递和分享的内容[12-13] 。公共健康信息服务是指利用各种技术手段处理、整合和使用这些健康信息资源, 以满足健康信息需求, 从而改变居民健康行为、提升健康意识水平的活动[14] 。在数字医疗背景下, 大数据、人工智能、物联网、大众媒体等技术手段被应用于健康信息服务的内容之中, 使得健康信息服务呈现出数字化、网络化、智能化的特点[15] ,健康信息服务所处的社会环境发生变化, 服务的智慧化成为新的发展方向[16-18] , 学者们不同角度的研究为乡村公共健康服务提供深入的理解, 当前研究主要聚焦于健康信息行为领域。Hiebert B 等[19] 对加拿大乡村男性的研究表明, 容易沟通的男性在健康信息检索上表现出更高的积极性, 更善于有效地利用各种信息源来获取所需信息; 王超等[20] 探究农村大学生健康信息替代搜寻行为的影响因素、父母健康情况和自我效能直接影响替代搜寻意向。部分学者侧重于供给方式的研究, 主要涉及健康信息服务模式的构建等。翟兴等[21] 基于智慧健康信息服务的基本特征, 提出包含服务主体、运行方式、服务流程、服务资源的服务体系理论框架; 王丽娜[22]指出, 农村老年人群体的信息需求, 会受到人口构成、老年群体文化素质、地域性差异、地域文化不同等因素的影响; 唐晖岚等[23] 针对公众的个性化要素, 基于现有网络信息资源构建包含个性化定制服务、信息推送服务、个性化互动服务的网络健康信息精准服务模式。经过多位学者的深入研究, 从不同维度分析乡村公共健康信息服务, 并探讨如何更有效地为乡村地区提供健康信息服务, 对于提高乡村公共健康信息服务水平具有深远影响。综上所述,乡村公共健康信息服务正逐步迈向智慧化发展道路,深化对乡村居民健康信息需求和行为的理解, 为优化健康信息服务提供理论基础和实践指导。

1. 2 健康信息服务可及性的相关研究

Anderson R M[24] 最早在卫生服务领域提出“可及性” 的概念, 认为卫生服务可及性是不考虑经济条件下民众的平等卫生服务, 随后更多学者对“可及性” 概念的研究不断深化和扩展[25-26] , 指出其主要体现服务系统匹配服务需求的程度, 可及性在不同领域也受到关注。Penchansky R 等[27] 提出可及性的“5A” 分析框架, 是健康服务评估和可行性研究中常用的5 个关键维度, 分别是可用性、可达性、可负担性、可接受性和可适应性, 在公共信息服务、健康信息服务等研究领域得到广泛应用[28-29] 。王飞鹏等[30] 基于“5A” 分析框架将养老服务可及性划分为经济可及性、服务内容可及性和服务方式可及性。近年来, 国内学者逐渐关注到健康信息服务可及性的发展, 胡卉[31] 以信息生态学为理论基础,构建老年人健康信息服务可及性影响因素体系。王文韬等[32] 通过扎根分析探究中老年用户在微信平台接受健康信息服务的影响因素。由此可见, 当前学者们从不同角度对健康信息服务可及性进行深入探讨, 涉及不同年龄群体、不同服务领域以及不同服务平台等多个维度, 采用包括问卷调查、深度访谈、数据挖掘等多种方法, 揭示出相关影响因素的多样性, 为透彻分析健康信息服务可及性演变提供有力依据。然而, 从现有发文量来看, 有关乡村公共健康信息服务可及性研究的文献较少, 且大多数文献都在强调影响实现服务可及性的因素, 缺少针对可及性动态演化的探讨。

结合上述学者们的观点, 本研究认为乡村公共健康信息服务可及性是指在乡村地区或偏远地区,居民能够获得由政府或医疗机构等提供的健康信息以满足其健康需求的程度, 旨在确保乡村地区能够获得高质量的健康信息服务, 并切实地改善健康情况, 从而提高乡村居民的健康水平和生活质量。

1. 3 研究述评

综上所述, 随着数字医疗的蓬勃发展, 如何借助数字化工具进一步提升乡村公共健康信息服务的实际效能已成为当前亟待解决的问题。当前大多数学者围绕乡村公共健康信息服务覆盖情况、使用障碍和影响因素等问题展开, 揭示出乡村居民在获取和使用健康信息服务方面存在的诸多挑战, 研究视角往往侧重于静态分析。现有研究只关注乡村公共健康信息服务可及性中某些独立的影响因素, 未曾深入探究其影响因素作用和变化。同时, 也忽视在不同阶段中用户需求的差异性, 无法提供实际有效的供给和发展方向。鉴于此, 本文从乡村公共健康信息服务可及性视角出发, 研究可及性在不同维度上的变化发展和演化机制, 有助于更全面地理解其动态变化过程及关键影响因素。根据此研究逻辑,本研究构建乡村公共健康信息服务可及性演化逻辑框架并提出研究假设, 采用逻辑回归方法对其进行实证分析, 探究其演化机制, 为数字医疗背景下乡村公共健康信息服务的政策制定和实践改进提供有力支持。

2 研究框架与研究假设

2. 1 数字医疗背景下乡村公共健康信息服务可及性演化逻辑

信念更新理论(Theory of Belief Updating, TBU)旨在阐述基于先验知识及通过经验收集的新信息来调整个体感知的过程[33] , 在教育、心理健康及传播学等领域展现出应用价值。Hogarth R M 等[34] 提出信念更新理论, 认为用户在先验知识的基础上,通过新信息的收集和经验积累, 个体感知也将随之发生变化, 因此学者们将用户的参与过程分为发现、初始参与和真正承诺3 个层次。这种信念更新的过程涉及多个认知和情感因素的交互作用, 包括对新信息的注意、感知、解释、评估以及情感反应等。个体需要对比新信息与已有信念之间的差异和联系,评估新信息的可靠性和重要性, 并考虑如何将新信息整合到自己的信念系统中。基于该理论可以深入了解乡村地区公共健康信息服务的动态演变特征,特别是当乡村居民接触到的新信息或服务发生变化时, 分阶段探索确定影响乡村公共健康信息服务可及性演化的因素。信念更新理论提供一个全面而动态的视角, 帮助揭示乡村居民健康信息处理及行为改变的过程, 为提升乡村公共健康信息服务可及性提供理论支撑。

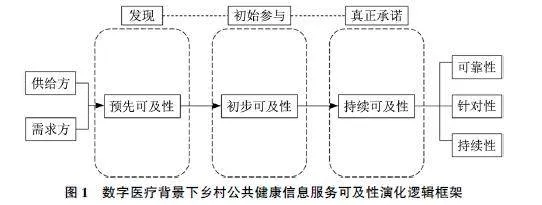

本文基于信念更新理论结合可及性概念, 将数字医疗背景下乡村公共健康信息服务可及性划分为预先可及性、初步可及性和持续可及性3 个层次,探寻在不同层次下乡村公共健康信息服务可及性的演化机制。乡村公共健康信息服务的预先可及性是指乡村居民发现并了解乡村公共健康信息服务的存在与可用性; 初步可及性是指乡村居民实际使用乡村公共健康信息服务的行为, 并获取相关健康信息;持续可及性是指乡村公共健康信息服务可持续为乡村居民提供服务, 乡村居民信任乡村公共健康信息服务并愿意长期使用。乡村公共健康信息服务可及性是特定过程的结果, 它是由政府机关、医疗机构等机构公开的健康信息服务与乡村地区基础设施和技术相结合, 为乡村地区的用户提供可靠性、持续性、针对性的乡村公共健康信息服务, 以便满足乡村居民健康信息等相关需求。而“可及性” 涉及需求供给两个角度, 包含服务覆盖面和服务实效性两个范畴, 核心思想是追求供求双方的契合与匹配。因此, 本研究在乡村居民了解并初步使用乡村公共健康信息服务到持续使用阶段过程中, 从供给和需求两个角度出发, 探究实现持续可及的关键影响因素, 并分析其演化过程。鉴于乡村地区居民的特殊性, 乡村居民在初次使用乡村公共健康信息服务之后, 是否愿意持续依赖此服务来长期满足其健康信息需求, 从而实现乡村公共健康信息服务的持续可及性, 体现了乡村公共健康信息服务系统的实用性和有效性。本研究关注的是确保乡村居民真正使用乡村公共健康信息服务来解决健康问题, 改善其健康行为, 提高对数字医疗服务的认知, 并鼓励人们积极参与健康管理。同时, 需要考虑隐私和数据安全问题, 以建立用户信任。总之, 数字医疗背景下乡村公共健康信息服务的可及性演化过程是一个渐进的过程, 遵循“预先可及→初步可及→持续可及” 的演化逻辑, 如图1 所示。

2. 2 数字医疗背景下乡村公共健康信息服务可及性的研究假设

数字医疗背景下乡村公共健康信息服务可及性的演化过程分为两个阶段, 即“预先可及→初步可及” 阶段和“初步可及→持续可及” 阶段, 这两个阶段分别涵盖需求和供给两个不同角度的影响因素,需求角度侧重于乡村居民的需求偏好、条件和能力等, 供给角度侧重于服务提供者能否满足用户需求,包括提供服务的质量、效率和可持续性。在“预先可及→初步可及” 阶段, 随着数字医疗的全面覆盖,乡村居民对健康信息的认识和需求不断增加, 特别是在预防疾病、健康管理等方面, 而政府机关和医疗机构等纷纷投入资源, 构建便捷完善的乡村公共健康信息服务系统, 在提升乡村公共健康信息服务可及性的同时, 也为乡村居民自身的健康情况提供保障, 为后续发展奠定基础。进入初步可及维度后,乡村居民对乡村公共健康信息服务的认知和接受程度不断提高, 需求更加多样化。为确保乡村公共健康信息服务的持续、稳定、高效运行, 需要明确一系列组织、制度和技术保障, 从而增强服务的粘性,推动乡村公共健康信息服务向“持续可及” 发展。

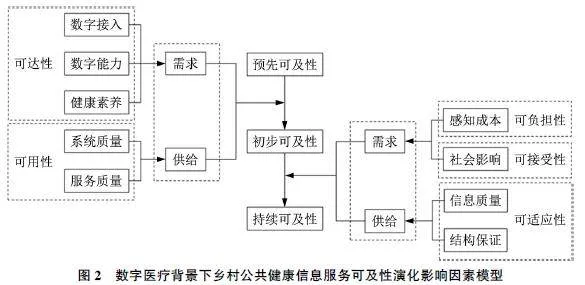

本文结合Penchansky R 等[27] 提出的健康服务可及性“5A” 分析框架, 基于可用性、可达性、可负担性、可接受性和可适应性5 个维度构建乡村公共健康信息服务可及性演化影响因素模型。这5 个维度对应需求和供给的不同方面, 其中, 可用性指提供乡村公共健康信息服务是否存在, 且有效、可靠, 并满足乡村居民的健康需求。可达性指乡村居民是否能够容易接近并使用乡村公共健康信息服务。可负担性指乡村居民是否能承担使用乡村公共健康信息服务所需的成本。可接受性主要指乡村居民是否接受并信任乡村公共健康信息服务。可适应性指乡村公共健康信息服务在面对不断变化的条件和需求时能否保持有效性。可用性和可达性作为服务提供的基线, 需克服物质和信息障碍, 为乡村公共健康信息服务得到乡村居民认可并最初使用创造必要条件, 在“预先可及→初步可及” 阶段至关重要。可负担性、可接受性和可适应性则侧重于深化和维持乡村公共健康信息服务, 为乡村居民长期可持续使用奠定基础, 使其真正融入日常生活中。

2. 2. 1 “预先可及→初步可及” 阶段

1) 需求角度。20 世纪90 年代, 美国学者Toff⁃ler A 率先提出“数字鸿沟” 的概念, 这个概念主要描绘信息富有者和信息贫困者在使用数字技术上的差异[35] 。经过众多学者的深入研究, 数字鸿沟目前主要被划分为3 种类型, 分别是物质接入沟、情感接入沟以及技术使用沟, 主要是信息贫困者缺乏各种社会支持, 导致其数字技能欠缺。然而, 当前国家大力发展乡村振兴政策, 积极促进数字乡村建设[36] , 全面提升乡村地区数字接入水平。受到乡村地区的特殊环境制约和受教育程度限制, 数字接入意愿和能力可能会降低, 进而影响乡村居民使用健康信息服务的积极性。根据Penchansky R 等[27]提出健康服务可及性的“5A” 分析框架, 其中可达性关注的是人们是否能够在物质上和文化上接近并使用健康服务, 数字接入和数字能力则是在物质上直接影响着乡村公共健康信息服务的可达性, 通过改善乡村居民数字接入及数字能力的情况, 乡村公共健康信息服务可及性也能不断提升。数字接入考虑的是乡村居民是否能够接触和使用数字设备和网络服务, 是数字医疗服务的基础, 只有当乡村居民具备数字接入条件, 才有可能享受到数字医疗带来的便利。即使拥有数字接入但不具备操作数字工具的能力, 服务也无法满足初步可及, 必须重视数字接入和数字能力的双重保障, 以确保服务的广泛覆盖和有效利用。在文化层面上, 乡村居民的健康素养对乡村公共健康信息服务可达性具有直接影响。健康素养是指个人获取和理解基本健康信息和服务, 并运用这些信息和服务做出正确决策, 以维护和促进自身健康的能力[37] , 是衡量乡村居民整体素质的关键指标, 更是决定个体健康状况的关键因素[38] 。根据近年来数据表明, 乡村居民的健康信息素养普遍低于城市居民, 但逐年呈上升趋势[3] ,乡村居民逐渐意识到健康信息需求对自身的重要性, 因此乡村公共健康信息服务可及性的提升能够更好地帮助乡村居民获得健康信息, 从而提高其健康水平和生活质量。基于上述研究, 本文提出如下假设:

H1: 数字接入是“预先可及→初步可及” 的影响因素

H2: 数字能力是“预先可及→初步可及” 的影响因素

H3: 健康素养是“预先可及→初步可及” 的影响因素

2) 供给角度。根据可及性的“5A” 分析框架,可用性指提供乡村公共健康信息服务是否存在, 且有效、可靠, 并满足乡村居民的健康需求, 这涵盖服务系统及其相关资源的存在和供应情况[27] 。鉴于乡村地区相较于城市的独特性, 一个高质量的服务系统是构成有韧性的乡村公共健康信息服务的支柱, 可以确保乡村公共健康信息服务在任何情况下,包括偏远或医疗服务相对薄弱的地区, 都能随时提供所需服务[39] 。乡村公共健康信息服务预先可及向初步可及转化过程中对供给方的期望很高, 与地方医院相比, 乡村居民往往希望第一时间得到有效的解决。由DeLone 总结目前相关研究成果与实际应用情况, 改进后的信息系统成功模型认为直接影响用户的使用意愿主要包括3 个方面: 系统质量、信息质量和服务质量[40] 。系统质量是指信息系统的功能和特性, 如可用性、稳定性、适应性和响应时间等。信息的质量关系到服务系统中内容的准确性、相关性和可理解性等。服务质量即服务提供方的总体支持, 还可以由互联网服务提供商提供, 可用可靠性、及时性和个性化等方面来进行衡量[41-42] 。高系统质量和服务质量不仅确保乡村公共健康信息服务的效能, 而且具有可靠性, 与乡村居民的需求相关, 这种可靠性促使乡村居民产生信任, 并刺激使用和参与服务。然而, 在“预先可及→初步可及” 阶段, 主要关注的是服务的基础可用性, 确保服务的稳定性。信息质量则需要用户对服务的深入使用和了解, 是影响乡村居民持续使用服务的关键因素[43] ,因此将信息质量纳入下一个阶段的影响因素中。综上, 本研究认为系统质量和服务质量是两个重要的影响因素, 会积极影响乡村居民对乡村公共健康信息服务的使用意愿及体验。基于上述研究, 本文提出如下假设:

H4: 系统质量是“预先可及→初步可及” 的

H5: 服务质量是“预先可及→初步可及” 的影响因素

2. 2. 2 “初步可及→持续可及” 阶段

1) 需求角度。查特曼的小世界理论指出, 小世界是一个拥有相同价值观, 生活在清晰界定的空间范围里的小规模社群[44] 。我国乡村居民大多选择聚居, 日常的信息获取、交流、传播和利用活动主要集中在村内, 这种生活方式使他们在一定程度上与外界保持相对独立, 呈现出小世界特征。身处小世界环境中的乡村居民往往视野有限, 习惯遵循既定的社会规范, 并对外来的新事物或变化持有保守甚至抵触的态度。同时, 乡村居民大多数是中老年人群, 对于数字技术也缺乏认知, 导致他们更倾向于听取亲朋好友、村委会等的建议, 也更容易受到周围人的影响。社会影响是人类社会中的关键现象,它在个体和群体的思维、行为等多个层面均施加了深远的影响, 直接增强乡村居民对乡村公共健康信息服务的可接受性, 是影响乡村公共健康服务持续可及的重要因素之一。此外, 在我国, 乡村地区居民的现实状况与数字技能往往弱于城市居民, 高负担性会影响乡村公共健康信息服务的持续使用意愿[45] 。感知成本是指用户在使用服务的过程中所感知到的总支出, 在乡村居民使用乡村公共健康信息服务获取健康信息过程中, 包括支付费用的直接成本以及所消耗时间和精力的间接成本等。乡村居民在使用服务时感知到其负担的成本越少, 对乡村公共健康信息服务的持续使用意愿就越高。基于上述研究, 本文提出如下假设:

H6: 感知成本是“初步可及→持续可及” 的影响因素

H7: 社会影响是“初步可及→持续可及” 的影响因素

2) 供给角度。在乡村公共健康信息服务初步可及向持续可及转化的过程中, 乡村居民往往有着清晰准确的需求, 并想要获得强相关且可以有效利用的健康信息, 可以通过提高可适应性, 改变乡村居民对乡村公共健康信息服务的使用程度[27] 。Suss⁃man S W 等[46] 提出的信息采纳模型认为, 信息质量是影响信息有用性的核心路径。在乡村居民持续使用乡村公共健康服务的过程中, 信息质量起着关键性作用, 直接影响乡村居民在健康决策中对信息的信任程度, 并决定着在采取行动时的决心和意愿,帮助乡村居民及时应对健康问题, 从而提升乡村居民的健康状况[47] 。当乡村居民发现接收的信息具有较高可适应性时, 会更加积极地使用这些信息,并可能提供更多的反馈。而基于用户的反馈和需求,可适应性的提高又进一步促进信息质量的改进和优化, 使其更加符合乡村居民的实际需求。本研究认为, 供给方应保证乡村公共健康信息服务所传递的健康信息具备高质量标准, 其信息质量包含的因素有信息相关性、准确性、条理性、易执行性。乡村居民对数字医疗背景下乡村公共健康信息服务的推进抱有担忧和顾虑, 主要源于对数字技术的恐惧感。频繁出现的健康隐私泄露、虚假健康信息等数字安全问题, 加剧乡村居民对数字安全的信任危机[48] ,导致其对持续使用乡村公共健康信息服务持谨慎态度, 甚至产生抵触情绪。为确保乡村公共健康信息服务的信息安全, 构建相应的技术和法律保障, 这些结构保证措施旨在提升服务的安全性[49] 。结构保证是一种基于制度的保证机制, 能够有效地建立用户对数字服务的信任。根据信任转移理论, 用户可以将对第三方的信任转移到乡村公共健康信息服务中[50] 。值得信赖的结构保证可减轻隐私泄漏的风险, 缓解乡村居民的紧张情绪, 提高乡村居民持续使用乡村公共健康信息服务的积极性。基于上述研究, 本文提出如下假设:

H8: 信息质量是“初步可及→持续可及” 的影响因素

H9: 结构保证是“初步可及→持续可及” 的影响因素

根据上述假设, 本文提出数字医疗背景下乡村公共健康信息服务可及性演化影响因素模型, 如图2所示。

3 研究设计与结论

3. 1 问卷设计

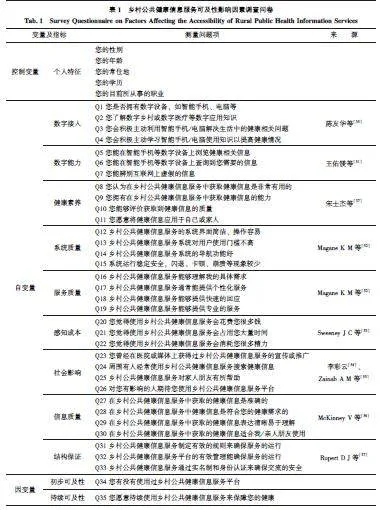

本研究采用问卷调查的方法, 借鉴国内外相关学者所使用的权威研究量表, 制定乡村公共健康信息服务可及性演化机制影响因素的调查问卷, 如表1所示。该问卷涵盖用户基本信息、乡村居民使用乡村公共健康信息服务的情况, 以及影响乡村公共健康信息服务可及性的相关因素。鉴于预先可及的既有研究已经非常丰富, 本研究旨在预先可及的基础上, 进一步探索分析可及性的动态演化过程, 考虑到预先可及性涉及服务提供前的准备以及居民的态度和预期, 真正的问题在于揭示“预先可及→初步可及→持续可及” 过程如何随时间推移和各种因素的影响而发展变化, 更要深入挖掘这些影响因素如何相互协同, 共同推进乡村公共健康信息服务的提升。每个变量设计3~5 个问题, 总计40 个问题项, 问题项采用李克特5 级量表形式。此外, 每个问题都由一组陈述句组成, 以便受访者进行选择和判断。本文采用问卷星网络调查平台在线发放问卷, 在正式展开问卷调查之前进行预调研, 目的是对问卷中可能存在的模棱两可或引起混淆的问题进行修正和明确。经过预调研的修正后, 最终面向广大乡村居民受访者发放正式的问卷。

3. 2 数据分析

3. 2. 1 样本选择

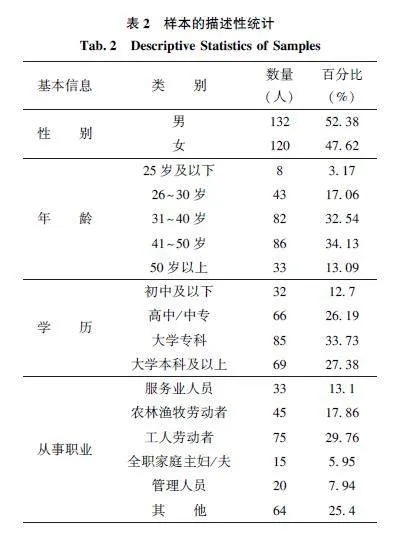

本文旨在研究乡村地区的公共健康信息服务可及性情况, 根据各个地区乡村公共健康信息服务当前现状, 本文的样本选择主要来源于吉林、辽宁、山东、浙江、河南5 个省份的社会调查数据, 采用分层随机整群抽样的方法。为降低样本容量对数据统计分析的影响, 获取高质量样本数据, 问卷发放时对被调查者的常住地进行总体控制, 仅对常住地为乡村地区的居民发放问卷调查。由于抽样针对不同背景、不同文化程度的乡村居民, 部分问题回答缺失, 考虑到数据分析的精确性, 剔除不完整问卷后得到实际有效样本252 份, 有效问卷率为86. 8%。被调查对象的基本特征分布情况如表2 所示。

3. 2. 2 信度与效度分析

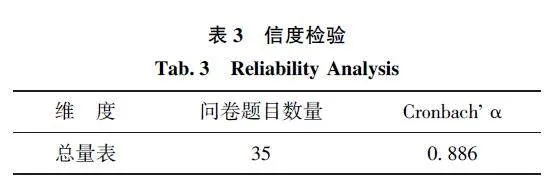

信度是一种用于评估调查问卷可靠性的指标,主要检查量表的内在一致性。在进行信度测试时,多采用Cronbach'"α 信度系数, 如果值低于0. 7, 则表示测量结果的不一致性, 且测量结果的可靠性不高; 当值为0. 7~0. 8 之间, 表明该量表具有良好的内在一致性和良好的信度; 如果值超过0. 8, 表明较好的可靠性。由表3 可知, 本问卷Cronbach' α 信度系数为0. 886, 表明研究量表具有很高的信度。

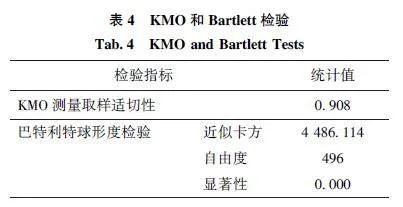

效度是指调查问卷量表所测量的事物与真实情况的符合程度, 是测量的精度和有效性。为验证本次量表的有效性, 通常采用Bartlett 和KMO 测验。在KMO 值低于0. 5 的情况下, 不宜采用因子分析。本次问卷的KMO 和Bartlett 的检验结果如表4 所示,KMO 值为0. 973, 显著性小于0. 05, 说明本次调查问卷的效度较好。

3. 3 研究过程及结果

3. 3. 1 研究过程

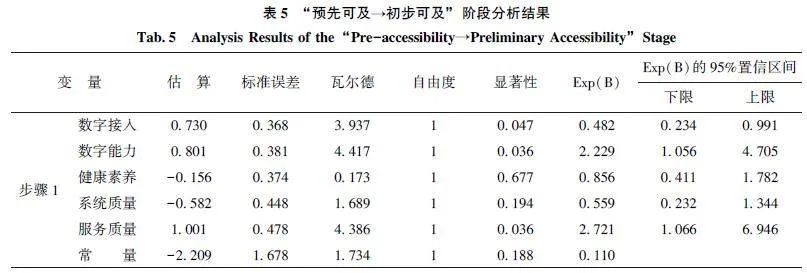

1) “预先可及→初步可及” 阶段

为验证前5 项假设, 本文以乡村居民为调查对象的样本, 分别以需求角度的“数字接入” “数字能力” “健康素养” 和供给角度的“系统质量” “服务质量” 为自变量, 考虑到“初步可及性” 是名义变量, 采用二元逻辑回归, 最终研究结果如表5 所示。

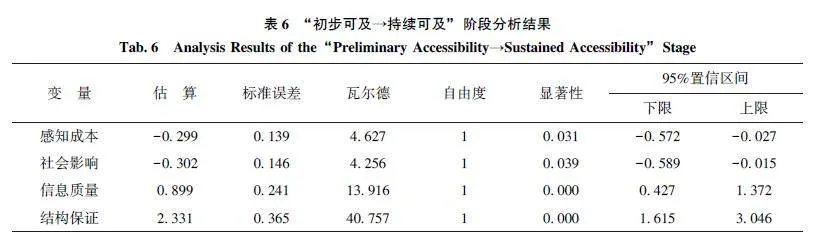

2) “初步可及→持续可及” 阶段

为验证后4 项假设, 本文以使用过乡村公共健康信息服务的调查对象为样本, 以“感知成本” “社会影响” “信息质量” “结构保证” 分别为自变量,考虑到“持续可及性” 属于有序变量, 所以采用有序逻辑回归, 进一步探讨乡村居民在“初步可及→持续可及” 阶段使用乡村公共健康信息服务的影响因素, 最终结果如表6 所示。

3. 3. 2 研究结果

在乡村公共健康信息服务“预先可及→初步可及” 的影响因素中, 数字接入、数字能力和服务质量有着显著的正向影响, 这表明我国乡村公共健康信息服务需要数字技术的广泛覆盖及高质量的服务支持, H1、H2 和H5 得到验证。而健康素养和系统质量影响不显著, 主要是因为在这个阶段, 乡村公共健康信息服务的存在和可获取性是首要问题, 健康素养主要影响的是个体在能够获取基本健康信息后的处理和应用过程, 系统质量则是在服务已经被接触和使用之后才会被全面评估, 因此在很大程度上对乡村居民在接触到健康信息服务后的持续使用行为和健康改善效果具有重要影响, 较好的健康素养水平和高质量的系统服务可以促进乡村居民更好地理解和应用乡村公共健康信息服务, 从而促进乡村公共健康信息服务的持续可及。在“初步可及→持续可及” 的影响因素中, 需求角度的感知成本、社会影响和供给角度的信息质量、结构保证均呈现显著影响, 乡村公共健康信息服务持续可及与服务体系的稳定性、用户体验的优化到乡村居民信息能力的提升等多个方面紧密相连, 后4 项假设得到验证。

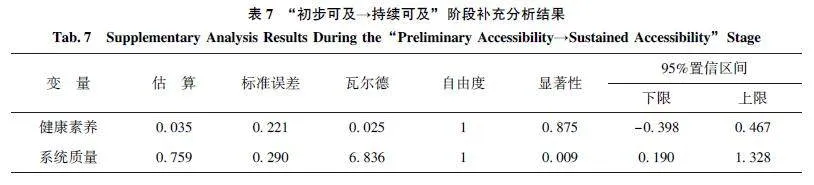

3. 3. 3 补充验证

为了探究在“初步可及→持续可及” 过程中健康素养和系统质量是否真正产生影响, 本文以“健康素养” 和“系统质量” 分别作为自变量, 采用有序逻辑回归, 进一步探讨乡村居民持续使用乡村公共健康信息服务的影响因素, 最终结果如表7 所示。

结果显示, 系统质量产生显著的正向影响。正如前文表明, 乡村居民在乡村公共健康信息服务已经被接触和使用之后, 信息系统功能和特性才会被全面考量, 健全完善的系统效能有助于增进乡村地区实现公共健康信息服务的持续供给与便捷获取。然而健康素养影响并不显著, 主要有以下原因: 首先是因为健康素养水平普遍不足, 这种情况下, 即使能够获得健康信息, 实际应用这些健康信息也可能具有挑战性; 其次, 在乡村地区的居民往往更加依赖口头传播、社区活动和传统媒体(如广播、电视)来获取健康信息, 若健康信息主要借助互联网或新媒体传播, 而这些方式并非乡村居民主要的信息获取渠道, 则可能导致这些信息难以被居民触及和接受。由此可见, 健康素养会在预先可及维度前对乡村居民产生影响, 具有较高健康素养的个体,通常能够更积极地搜寻和关注健康信息, 并对信息的真实性和有效性进行初步判断, 进而促进个体的健康水平和生活质量。因此, 应重视提升乡村居民的健康素养水平, 以更好地实现乡村公共健康信息服务可及性。

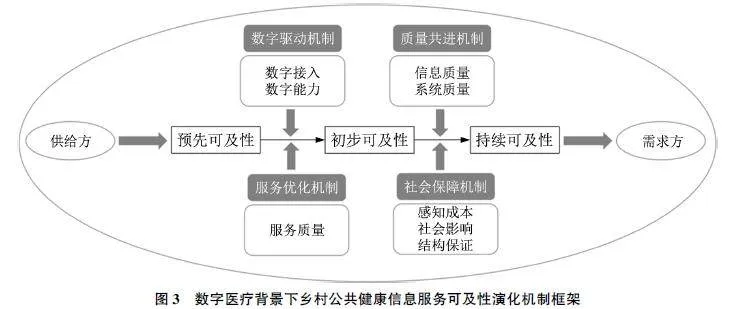

4 乡村公共健康信息服务可及性演化机制分析

乡村公共健康信息服务可及性演化机制的构建不仅关乎乡村地区居民的健康福祉, 更是实现城乡健康信息服务均等化的关键一环。在数字医疗背景下, 乡村公共健康信息服务可及性的提升是一个渐进式、多维度的演化过程, 涉及多个关键机制的协同作用。本文依据数字医疗背景下乡村公共健康信息服务可及性演化逻辑, 与影响因素模型相结合,构建出数字医疗背景下乡村公共健康信息服务可及性演化机制框架, 由数字驱动机制、服务优化机制、质量共进机制和社会保障机制共同发力, 优化乡村健康信息资源配置, 促进乡村健康服务体系建设,适应乡村居民在数字医疗背景下的健康信息需求与行为变化, 推动乡村公共健康信息服务的持续改进与发展。具体如图3 所示。

4. 1 数字驱动机制

在数字医疗背景下乡村公共健康信息服务可及性中, 数字驱动机制主要涵盖数字接入和数字能力两大要素, 是提升服务可及性的关键。数字接入的扩大主要为乡村居民提供获取及时、有效的健康信息的新渠道, 随着互联网覆盖的日益完善, 乡村地区的互联网接入率大幅提升, 数字接入让乡村居民能够随时随地接入健康信息服务, 无论是查询健康知识、预约医疗服务, 还是进行远程医疗咨询, 都变得触手可及。然而, 数字接入仅仅是第一步, 数字能力的提升才是确保乡村公共健康信息服务可及性持续推进的核心。数字能力包括乡村居民使用数字技术的技能、获取和处理健康信息的能力, 以及基于数字技术进行健康管理的素养。提升数字能力意味着乡村居民不仅能够接入服务, 更能够有效地利用这些服务来改善自身的健康状况, 直接影响着乡村公共健康信息服务的可用性和可达性。因此,在推动数字医疗应用的进程中, 乡村公共健康信息服务基于数字接入和数字能力的双重支撑, 以及政府部门、医疗机构等多方努力, 通过政策引导、技术优化等手段协同推动其可及性的提升。

4. 2 服务优化机制

服务优化机制是确保整个系统高效、及时、可靠运行的关键所在, 而服务质量作为其核心组成部分, 更是直接影响着服务效能的优劣, 以及乡村居民能否依赖获取的信息进行有效的健康管理和决策。具体来看, 不难发现乡村地区长期以来在健康信息服务质量方面存在着明显的不均衡和差异, 乡村居民的需求是动态变化的, 这就要求乡村公共健康信息服务能够紧跟时代步伐, 不断优化服务流程、更新服务内容, 确保能够满足乡村居民日益增长的健康信息需求。在这个过程中, 乡村居民的参与和反馈也是不容忽视的力量, 通过其实际体验和需求优化服务, 并将这些反馈整合到服务改进中, 形成一个良性循环, 这样才能使乡村公共健康信息服务可及性不断得到实质性的提升。以乡村糖尿病患者为例, 通过高质量的乡村公共健康信息服务系统, 可以定期接收到关于血糖控制、饮食调整等方面的个性化建议, 同时, 医疗机构通过给予高效的随访服务, 也让患者能够更加方便地与医生进行沟通, 及时调整治疗方案, 更及时地改善健康状况。整体而言, 乡村公共健康信息服务可及性在一系列优化机制下不断完善, 有助于实现服务可用性的提升, 为乡村地区居民带来更加便捷、高效的健康信息服务体验。

4. 3 质量共进机制

通过持续改进和优化, 不断地收集和分析用户反馈, 发现存在的问题和不足, 并制定相应的改进措施, 质量共进机制在推动乡村公共健康信息服务可及性中占据着举足轻重的地位。这一机制主要包括信息质量和服务质量两个关键因素, 确保乡村公共健康信息服务各方面质量可靠性。在数字医疗的背景下, 信息质量作为质量共进机制的核心, 不仅保证涌现出海量健康信息数据的准确性和完整性,更关注于其针对性和时效性, 直接影响乡村居民能否获取到真正有价值的健康信息。考虑到乡村居民的实际需求和认知水平, 乡村公共健康信息服务中的健康信息需要通俗易懂且贴近生活, 降低信息理解和应用的难度。同时, 服务提供者也必须注重系统质量的提升, 系统质量是指信息系统的功能和特性, 如可用性、稳定性、适应性和响应时间等。在实际应用的场景中, 服务系统需具备强大的数据存储和处理能力, 能够实时更新和整合多方面的各类信息, 并拥有简洁易懂的操作界面, 更好地满足乡村居民对于乡村公共健康信息服务的可用性。同时,为保障系统质量的持续稳定, 需要定期对服务系统进行维护和升级, 确保其可靠运行和数据的准确性。基于此, 政府部门可以通过出台相关政策, 加大对乡村公共健康信息服务建设和优化的投入力度; 医疗机构应积极引进和培养专业人才, 配合提升服务系统; 社会各界则可以通过宣传和推广, 提高乡村居民对乡村公共健康信息服务的认知度和接受度。

4. 4 社会保障机制

在数字医疗背景下乡村公共健康信息服务可及性持续发展中, 社会保障机制扮演着举足轻重的角色, 此机制涵盖社会影响、感知成本和结构保证三大关键要素, 各要素相辅相成, 共同为乡村居民构建更加全面、有力的健康信息服务保障体系。随着数字医疗技术的广泛应用和普及, 社会各界对乡村公共健康信息服务重视程度不断提升, 在当前积极的社会氛围中, 乡村居民接受并持续使用服务的态度也在逐渐转变。然而, 在更多乡村居民使用乡村公共健康信息服务时, 结构保证则是确保乡村公共健康信息服务稳定、持续发展的关键因素, 政府部门出台一系列相关政策措施, 包括完善政策法规、优化组织架构以及资源配置等方面, 相关法规的制定和实施也是乡村公共健康信息服务规范化、标准化发展的有力保障。此外, 供给方不断优化的同时,也要考虑到乡村居民使用过程中所消耗的成本问题,使用成本直接关系到乡村居民是否愿意持续接纳并使用乡村公共健康信息服务。具体来说, 感知成本不仅包括经济上的花费, 比如网络费用、医疗服务费等, 还涵盖时间成本、学习成本以及心理成本等多个层面。若乡村居民认为使用乡村公共健康信息服务的成本过高, 无论是经济投入、时间花费还是精力消耗, 都可能阻碍其使用服务。可通过政策补贴、费用减免等措施, 降低乡村居民的感知成本。综上所述, 为推动乡村公共健康信息服务可及性阶梯式跃升, 必须致力于优化社会保障机制, 通过加强社会影响、夯实结构保证和削弱感知成本, 持续稳定地为乡村居民打造更加完善、高效的健康信息服务体系, 让每一位乡村居民都能享受到优质、便捷的乡村公共健康信息服务。

5 结论与建议

本文从我国乡村公共健康信息服务的现实情况出发, 构建数字医疗背景下乡村公共健康信息服务可及性的分析框架, 阐释“预先可及→初步可及→持续可及” 的演化机制, 实证分析数字医疗背景下乡村公共健康信息服务可及性呈现的转变机制。同时, 提升乡村公共健康信息服务可及性是一项关乎全民健康和乡村发展的重要任务, 在实证分析结论基础上, 为实现这一目标, 需要采取多方面的措施,提出以下对策建议。

1) 推进乡村基础设施建设, 增强数字乡村技术创新

在乡村地区, 需要加强网络基础设施的建设,提高网络覆盖率和网络质量, 确保乡村居民能够稳定快速地接入互联网; 需要加强乡村医疗机构的信息化建设, 提高医疗服务的数字化水平, 为乡村居民提供更便捷高效的健康信息服务。同时, 通过引入先进的技术手段和解决方案, 可以提高乡村公共健康信息服务的质量和效率。例如, 利用大数据和人工智能技术, 可以实时监测和分析乡村居民的健康数据, 提供更个性化的健康管理和咨询服务。推进乡村基础设施建设, 增强数字乡村技术创新有助于降低服务的成本, 使更多的乡村居民能够享受到高质量的乡村公共健康信息服务。

2) 激发乡村居民使用意愿, 开展数字教育推广活动

我国深知乡村公共健康信息服务的重要性, 同时也理解乡村居民对于使用这些服务的疑虑和困难, 为激发乡村居民对乡村公共健康信息服务的使用意愿, 应确保服务在乡村地区便捷可用, 建设好网络和基础设施; 树立服务的可信度和可靠性, 通过准确有用的信息赢得居民信任。同时, 要设计符合乡村居民需求的服务, 考虑实际情况和健康需求;通过开展数字教育和培训, 帮助乡村居民掌握和理解如何使用乡村公共健康信息服务, 以提升居民的数字素养和健康意识; 建立与乡村社区的合作关系,提供及时的技术支持和用户反馈机制, 持续改进服务。这些措施能够增强居民的使用意愿, 从而进一步推动乡村公共健康信息服务的发展和提升。这不仅有助于缩小城乡之间的数字鸿沟, 更能实现公共健康信息服务的全面覆盖, 让每一个人都能享受到便捷、高效的医疗服务。

3) 完善健康信息服务政策, 提升乡村健康持续可及

在数字医疗背景下, 完善健康信息服务政策是提升乡村健康持续可及性的关键所在。应当着眼于构建一个综合性、连贯性的乡村公共健康信息服务框架, 以满足乡村地区的特殊需求; 通过优化资源配置、加强基础设施建设, 确保乡村居民能够便捷地获取到可靠、高质量的健康信息; 推动政策与技术的深度融合, 为乡村地区量身定制适应性强的健康信息服务模式, 以消除数字鸿沟, 实现健康公平。这不仅有助于提升乡村居民的健康素养和自我管理能力, 更能为乡村地区的可持续发展提供坚实支撑,致力于不断完善健康信息服务政策, 以推动乡村健康事业朝着更加可持续、全面的方向迈进, 让每一位乡村居民都能享受到应有的健康关怀。

参考文献

[1] 中华人民共和国中央人民政府. 中共中央 国务院印发《乡村振兴战略规划(2018—2022 年)》[ EB/ OL]. https:/ / www.gov.cn/ zhengce/2018-09/26/ content_5325534.htm, 2018-09-26.

[2] 中华人民共和国中央人民政府. 中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于进一步深化改革促进乡村医疗卫生体系健康发展的意见》[ EB/ OL]. https: / / www.gov.cn/ zhengce/2023-02/23/ content_5742938.htm, 2018-09-26.

[3] 中华人民共和国国家卫生健康委员会. 2022 年中国居民健康素养监测情况[ EB/ OL]. http:/ / www.nhc.gov.cn/ xcs/ s3582/202308cb6fa340a2fd42b6b71 12310b2e1830a.shtml, 2023-08-19.

[4] 洪闯, 李中明. 数字乡村背景下农村社区健康信息服务内容供给优先序研究[J]. 图书情报工作, 2024, 68 (5): 63-73.

[5] Nayak C, Chakraborty A K. Design and Development of A PublicHealth Information Service Model for Rural Inhabitants of BalasoreDistrict of Odisha: A Case Study [J]. Journal of Medical Libraryand Information Science, 2022, 3: 1-11.

[6] 李世娟, 曹高芳, 肖怡. 基于实证的健康信息学理论应用研究述评[J]. 情报资料工作, 2023, 44 (3): 33-41.

[7] 张坤. 网络健康信息搜寻行为影响因素的整合理论模型研究[J]. 情报科学, 2023, 41 (3): 33-44.

[8] 孙久文, 张翱. 数字经济时代的数字乡村建设: 意义、挑战与对策[J]. 西北师大学报(社会科学版), 2023, 60 (1): 127-134.

[9] 中华人民共和国国家互联网信息办公室. 关于印发《数字乡村建设指南1. 0》的通知[ EB/ OL]. https: / / www.cac.gov.cn/2021-09/03/ c_1632256398009723.htm, 2021-09-03.

[10] Adan F I, Githae D M N. Factors Influencing Access to Reproduc⁃tive Health Information Services Among Young Aged 15-24 in Garis⁃sa Municipality, Kenya [J]. International Journal of ContemporaryResearch and Review, 2018, 9 (8): 20537-20574.

[11] 吴迪, 向菲, 彭咏杰. 代际支持视角下农村老年人网络健康信息利用行为研究[J]. 数字图书馆论坛, 2024, 20 (2): 34-43.

[12] 蒋永福. 论公共信息资源管理———概念、配置效率及政府规制[J]. 图书情报知识, 2006, (3): 11-15.

[13] 姚维保. 公共健康信息的公共获取问题研究[ J]. 图书情报工作, 2004, 48 (5): 10-12.

[14] 冯惠玲, 周毅. 论公共信息服务体系的构建[ J]. 情报理论与实践, 2010, 33 (7): 26-30, 6.

[15] 孙建军, 李阳, 裴雷. “ 数智” 赋能时代图情档变革之思考[J]. 图书情报知识, 2020, (3): 22-27.

[16] 中华人民共和国国家卫生健康委员会. “十四五” 全民健康信息化规划[EB/ OL]. http:/ / www.nhc.gov.cn/ guihuaxxs/ s3585u/202211/49eb570ca79a42 f688f9efac42e3c0f1.shtml, 2022-11-09.

[17] 中华人民共和国中央人民政府. 中共中央国务院印发《“ 健康中国2030” 规划纲要》[ EB/ OL]. https: / / www.gov.cn/ xin⁃wen/2016-10/25/ content_ 5124174.htm, 2016-10-25.

[18] 剧晓红, 王文韬. 国外移动电子健康信息服务研究动态述评[J]. 情报理论与实践, 2018, 41 (2): 149-154.

[19] Hiebert B, Leipert B, Regan S, et al. Rural Mens Health, HealthInformation Seeking, and Gender Identities: A Conceptual TheoreticalReview of the Literature [ J]. American Journal of Mens Health,2018, 12 (4): 863-876.

[20] 王超, 卢智增. 农村大学生健康信息替代搜寻意向影响因素探析[J]. 情报探索, 2023, (4): 24-29.

[21] 翟兴, 肖源, 王若佳, 等. 数智环境下智慧健康信息服务体系构建研究[J]. 情报科学, 2022, 40 (10): 43-50.

[22] 王丽娜. 试论共享工程的田野作业———以乡村老年群体的文化信息需求为视点[J]. 图书馆学研究, 2010, (2): 47-50.

[23] 唐晖岚, 文庭孝, 罗爱静, 等. 网络健康信息精准服务模式研究[J]. 现代情报, 2019, 39 (7): 109-114, 127.

[24] Anderson R M. A Behavioral Model of Families Use of Health Serv⁃ices: Research Series No. 25 [M]. Chicago: Center for Health Ad⁃ministration Studies, 1968.

[25] Donabedian A. Aspects of Medical Care Administration: Specif⁃ying Requirements for Health Care [J]. Health Services Research,1974, 9 (1): 86-87.

[26] Salkever D S. Economic Class and Differential Access to Care:Comparisons Among Health Care Systems [J]. International Journalof Health Services: Planning, Administration, Evaluation, 1975,5 (3): 373-395.

[27] Penchansky R, Thomas J W. The Concept of Access: Definition andRelationship to Consumer Satisfaction [J]. Medical Care, 1981, 19(2): 127-140.

[28] 代佳欣. 可及性的概念、测度及影响因素研究: 文献综述[J]. 学习与实践, 2017, (4): 86-94.

[29] 王晓宇, 郑荣, 魏明珠, 等. 危机情境下政府公共信息服务可及形成机理与提升路径研究———以重大突发公共卫生事件为例[J]. 情报资料工作, 2023, 44 (5): 102-112.

[30] 王飞鹏, 白卫国. 农村基本养老服务可及性研究———基于山东省17 个地级市的农村调研数据[ J]. 人口与经济, 2017,(4): 54-62.

[31] 胡卉. 数智环境下老年人健康信息服务可及性影响因素研究[J]. 知识管理论坛, 2023, 8 (2): 155-167.

[32] 王文韬, 刘雨时, 虞小芳, 等. 基于微信平台的中老年用户健康信息接受行为意愿扎根分析[J]. 现代情报, 2020, 40 (1):69-78.

[33] Vasalou A, Joinson A N, Courvoisier D. Cultural Differences,Experience with Social Networks and the Nature of “True Commit⁃ment” in Facebook [J]. International Journal of Human-Comput⁃er Studies, 2010, 68 (10): 719-728.

[34] Hogarth R M, Einhorn H J. Order Effects in Belief Updating:The Belief-Adjustment Model [ J]. Cognitive Psychology, 1992,24 (1): 1-55.

[35] 陈友华, 宗昊. 数字反哺: 年长世代的“精神接入” 何以可能? [J]. 西安交通大学学报(社会科学版), 2023, 43 (3):98-109.

[36] 田真平, 谢印成. 数字经济驱动下我国数字乡村的演进机理、动力机制与建设路径[ J]. 科技管理研究, 2023, 43 (10):236-242.

[37] 宋士杰, 赵宇翔, 朱庆华. 健康信息获取渠道对健康素养培育的影响———基于城乡异质性视角[J]. 图书与情报, 2018, (5):36-43.

[38] 庞云. 新技术背景下全民健康素养提升策略与路径研究[ J].图书馆, 2021, (6): 60-65.

[39] 毛薇, 王贤. 数字乡村建设背景下的农村信息服务模式及策略研究[J]. 情报科学, 2019, 37 (11): 116-120.

[40] Wixom B H, Watson H J. An Empirical Investigation of the FactorsAffecting Data Warehousing Success [J]. MIS Quarterly, 2001, 25(1): 17-32.

[41] Magane K M, Kenney M, Nelson E, et al. The Quality andSafety of Online Health Communities Engaging Adolescents AroundDepression and Substance Use: A Multisite Evaluation [ J]. Jour⁃nal of Adolescent Health, 2017, 60 (2): S77.

[42] Al - Azawei A, Al - Azawi R. Evaluating Facebook Success inIraq: An Extension of the DeLone and McLeans Model of Informa⁃tion Systems Success( ISS) [ J]. Journal of Physics: ConferenceSeries, 2021, 1804 (1): 012114.

[43] 王文韬, 钱鹏博, 丁雨辰, 等. 个性化内容推荐关闭对移动社交媒体持续使用意愿的影响[J]. 图书情报工作, 2023, 67(11): 88-100.

[44] 郑素侠, 张天娇. “小世界” 中的信息贫困与信息扶贫策略———基于国家级贫困县民权县的田野调查[J]. 当代传播, 2019,(4): 49-53.

[45] 董庆兴, 周欣, 毛凤华, 等. 在线健康社区用户持续使用意愿研究———基于感知价值理论[J]. 现代情报, 2019, 39 (3): 3-14, 156.

[46] Sussman S W, Siegal W S. Informational Influence in Organiza⁃tions: An Integrated Approach to Knowledge Adoption [J]. Infor⁃mation Systems Research, 2003, 14 (1): 47-65.

[47] 付裕添, 邱均平, 张廷勇, 等. 在线健康平台信息质量与可读性计量分析[J]. 现代情报, 2024, 44 (3): 140-151.

[48] 蒋知义, 陈欣欣, 王梦茹. 激励机制下在线健康社区个人信息隐私保护的演化博弈分析[J]. 情报探索, 2023, (8): 22-29.

[49] McKnight D H, Choudhury V, Kacmar C. Developing and Valida⁃ting Trust Measures for E-Commerce: An Integrative Typology [J].Information Systems Research, 2002, 13 (3): 334-359.

[50] Pavlou P A, Gefen D. Building Effective Online MarketplacesWith Institution-Based Trust [ J]. Information Systems Research,2004, 15 (1): 37-59.

[51] 王佑镁, 杨晓兰, 胡玮, 等. 从数字素养到数字能力: 概念流变、构成要素与整合模型[J]. 远程教育杂志, 2013, 31 (3):24-29.

[52] Magane K M, Kenney M, Nelson E, et al. The Quality and Safetyof Online Health Communities Engaging Adolescents Around Depres⁃sion and Substance Use: A Multisite Evaluation [J]. Journal of Ado⁃lescent Health, 2017, 60 (2): S77.

[53] Sweeney J C, Soutar G N. Consumer Perceived Value: The Devel⁃opment of a Multiple Item Scale [J]. Journal of Retailing, 2001,77 (2): 203-220.

[54] 李彩云. 基于UTAUT 模型的手机视频APP 用户使用意愿影响因素研究[J]. 互联网天地, 2014, (11): 24-28.

[55] Zainab A M, Kiran K, Karim N H A, et al. UTAUTS Perform⁃ance Consistency: Empirical Evidence from a Library ManagementSystem [J]. Malaysian Journal of Library & Information Science,2018, 23 (1): 17-32.

[56] McKinney V, Yoon K, Zahedi F. The Measurement of Web-Cus⁃tomer Satisfaction: An Expectation and Disconfirmation Approach[J]. Information Systems Research, 2002, 13 (3): 296-315.

[57] Rupert D J, Moultrie R R, Read J G, et al. Perceived HealthcareProvider Reactions to Patient and Caregiver Use of Online Health Com⁃munities [J]. Patient Education and Counseling, 2014, 96 ( 3):320-326.

(责任编辑: 杨丰侨)

基金项目: 国家社会科学基金一般项目“多源数据驱动下产业竞争情报智慧服务机制与模式研究” (项目编号: 21BTQ075)。